○摂津市文書取扱基準

昭和58年4月28日

訓令第7号

摂津市文書取扱規程(昭和40年規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書等の受領、配付及び収受(第13条―第16条)

第3章 文書の起案及び決裁(第17条―第26条)

第4章 文書の印刷及び発送(第27条・第28条)

第5章 文書の完結、保管及び保存(第29条―第41条)

第6章 文書の廃棄(第42条―第44条)

第7章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員が文書事務を取り扱うに当たり、基準とすべき事項を定めるものとする。

(平14訓令9・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第2条 職員は、文書を全て正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務の能率の向上を確保するとともに、処理後の保管、保存及び廃棄を適正に行わなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(1) 部 摂津市事務分掌条例(平成元年摂津市条例第2号)第1条に規定する公室及び部をいう。

(2) 課 摂津市事務分掌条例施行規則(平成元年摂津市規則第5号。以下「分掌規則」という。)第2条第1項に規定する部に置かれる課及び室並びに摂津市会計室規則(昭和45年摂津市規則第9号)第1条に規定する室をいう。

(3) 係 分掌規則第2条第1項に規定する課に置かれる係をいう。

(4) 起案文書 収受した文書に基づき、又は発意によって事案の処理についての原案を記載した文書をいう。

(5) 完結文書 決裁又は供覧の手続を終了した文書をいう。

(6) 保管文書 完結文書で当該完結の日から起案した日の属する年度の翌年度の末日までの期間(以下「保管期間」という。)課において保管するものをいう。

(7) 保存文書 完結文書で保管期間を経過した日から当該文書を管理する必要がなくなるまでの期間(以下「保存期間」という。)総務部総務課(以下「文書取扱主管課」という。)又は課において保存するものをいう。

(平14訓令9・平16訓令5・平17訓令5・平19訓令4・平23訓令1・令5訓令2・一部改正)

(文書取扱主管課長の職務)

第4条 総務部総務課長(以下「文書取扱主管課長」という。)は、市における文書事務の一般を処理するとともに、文書の受領、発送、印刷、保存及び廃棄の事務を取り扱う。

(平16訓令5・平23訓令1・一部改正)

(課長の職務)

第5条 課長は、常に当該課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者及び文書取扱副責任者)

第6条 課に文書取扱責任者(以下「文責」という。)及び文書取扱副責任者(以下「副文責」という。)それぞれ1人を置く。ただし、課長は、副文責を置く必要がないと認めるときは、文書取扱主管課長の承認を得て、副文責を置かないことができる。

2 文責は、課の庶務を担当する係の長をもって充てる。ただし、係を置かない課にあっては、総括主査(総括主査を置かない場合は、主査以上の職にある者のうちから課長が指名する者)をもって充てる。

3 副文責は、所属職員(文責である職員を除く。)のうちから課長が指名する。

4 課長は、前2項の規定により文責及び副文責を指名したときは、速やかにその職及び氏名を文書取扱主管課長に報告しなければならない。文責又は副文責を変更したときも同様とする。

(平19訓令4・一部改正)

(文責等の職務)

第7条 文責は、課長の命を受けて、その課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書の引継ぎに関すること。

(5) 行政文書(摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号)第2条第1号に規定する行政文書をいう。)の公開に関すること。

(6) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書事務について必要なこと。

2 副文責は、文責を補佐し、文責が不在のとき、又は文責に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19訓令4・平28訓令9・一部改正)

(文書取扱責任者会議)

第8条 文書取扱主管課長は、文書事務についての連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱責任者会議を招集することができる。

(平19訓令4・全改)

(備付帳票)

第9条 文書取扱主管課に次に掲げる帳票を備える。

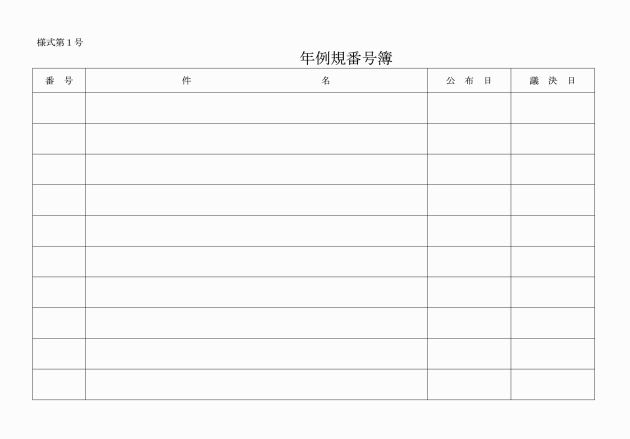

(1) 例規番号簿(様式第1号)

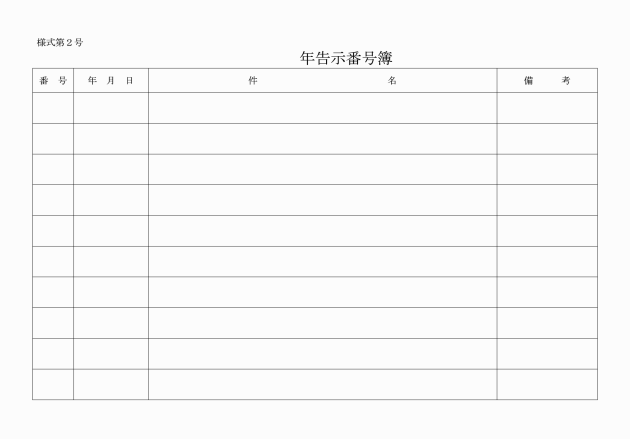

(2) 告示番号簿(様式第2号)

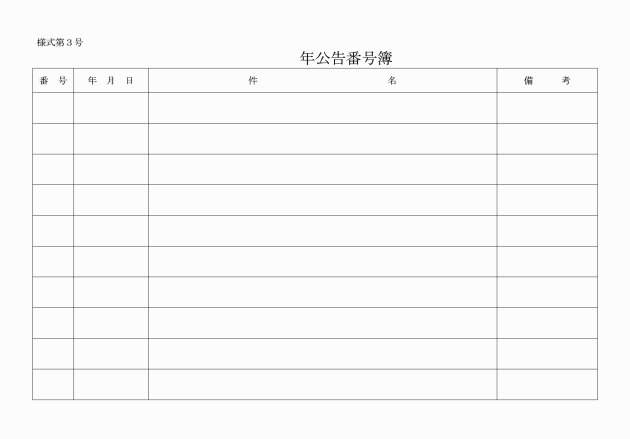

(3) 公告番号簿(様式第3号)

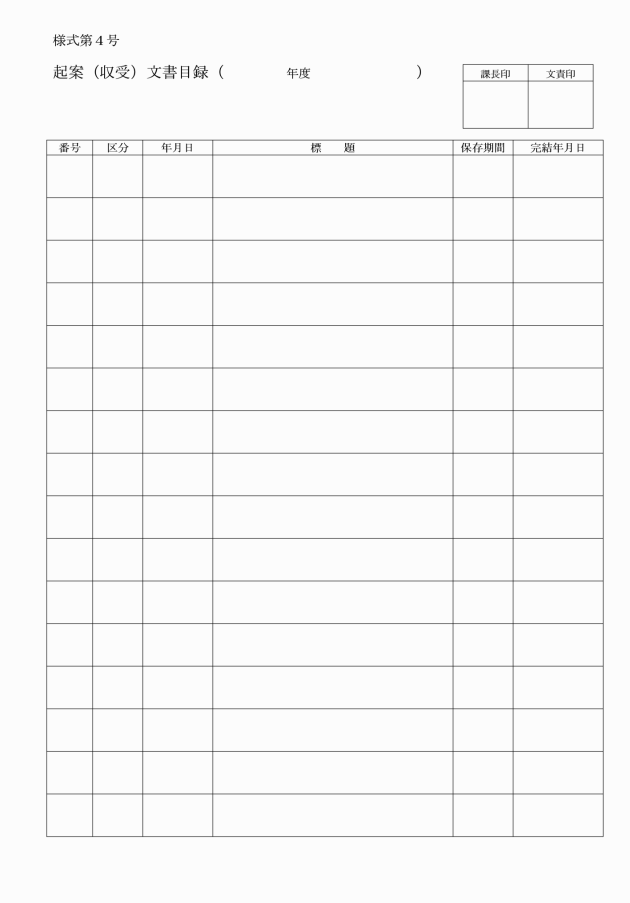

(4) 起案(収受)文書目録(様式第4号)

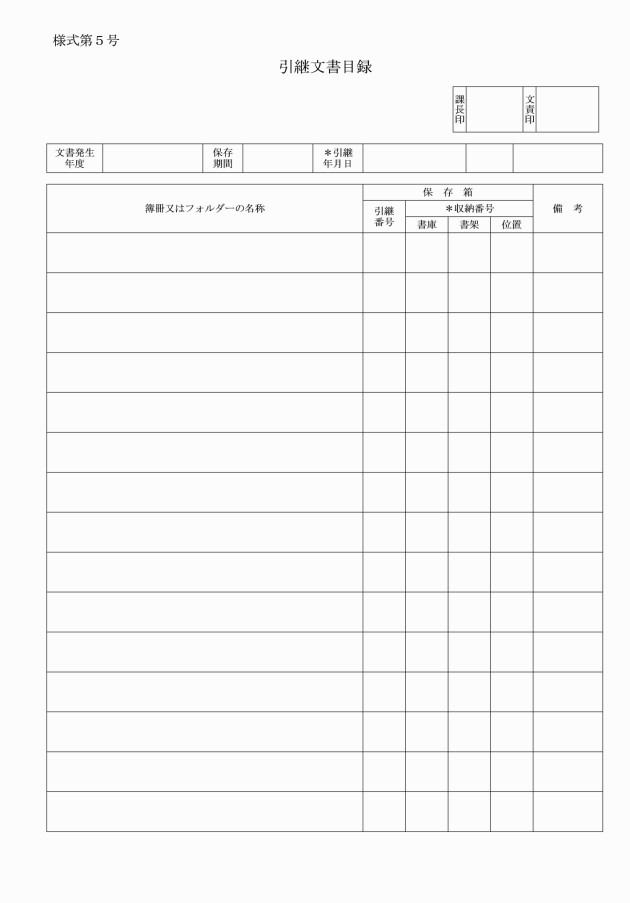

(5) 引継文書目録(様式第5号)

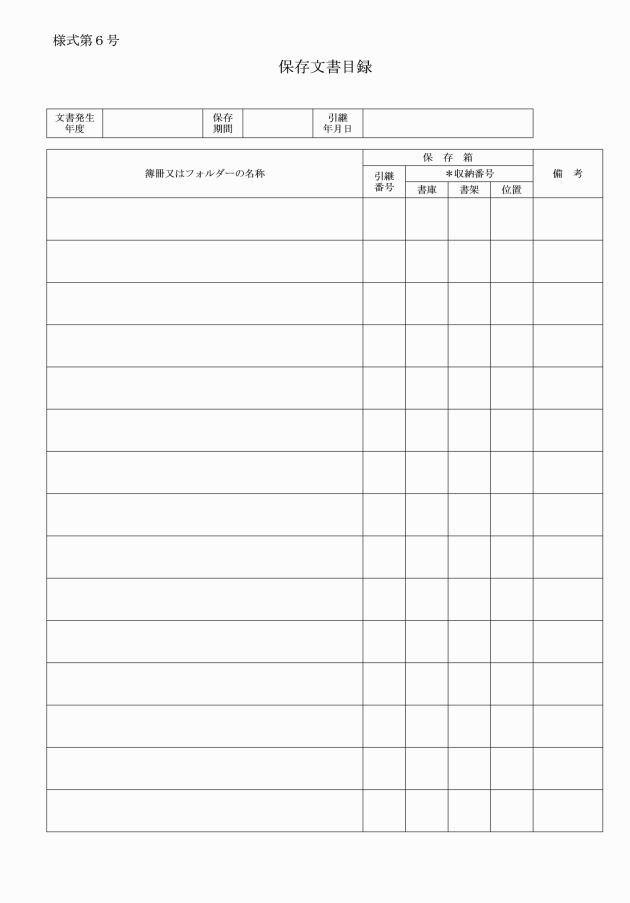

(6) 保存文書目録(様式第6号)

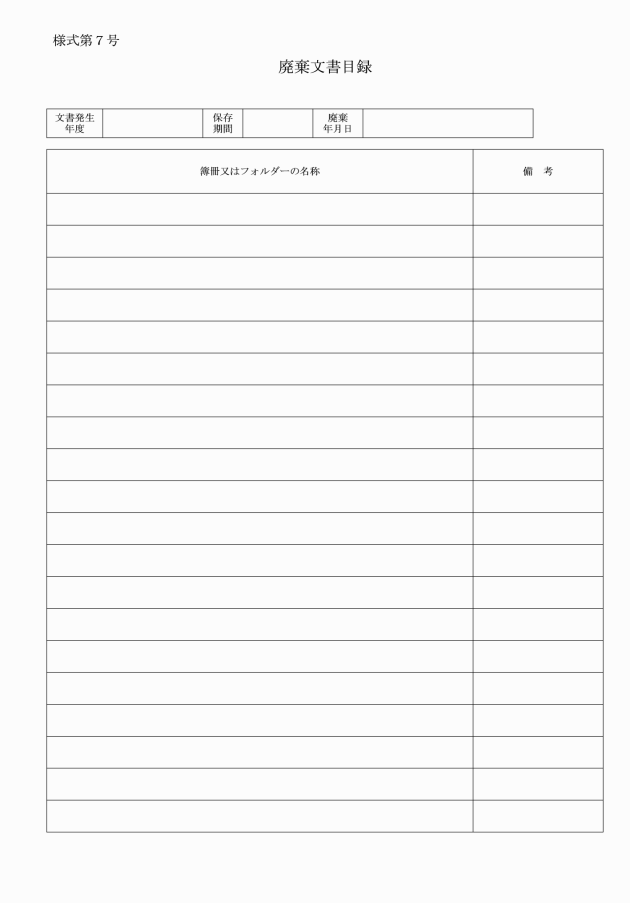

(7) 廃棄文書目録(様式第7号)

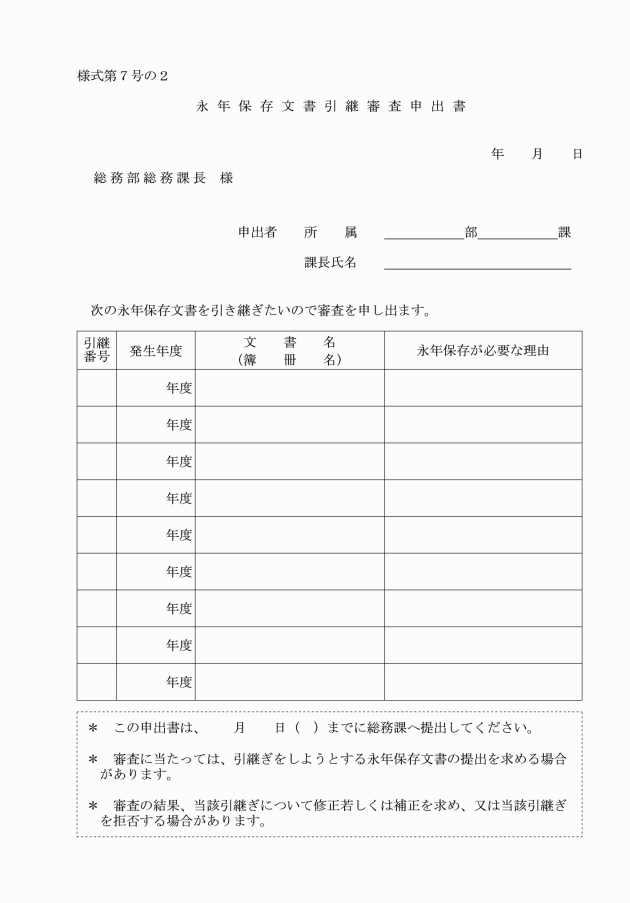

(8) 永年保存文書引継審査申出書(様式第7号の2)

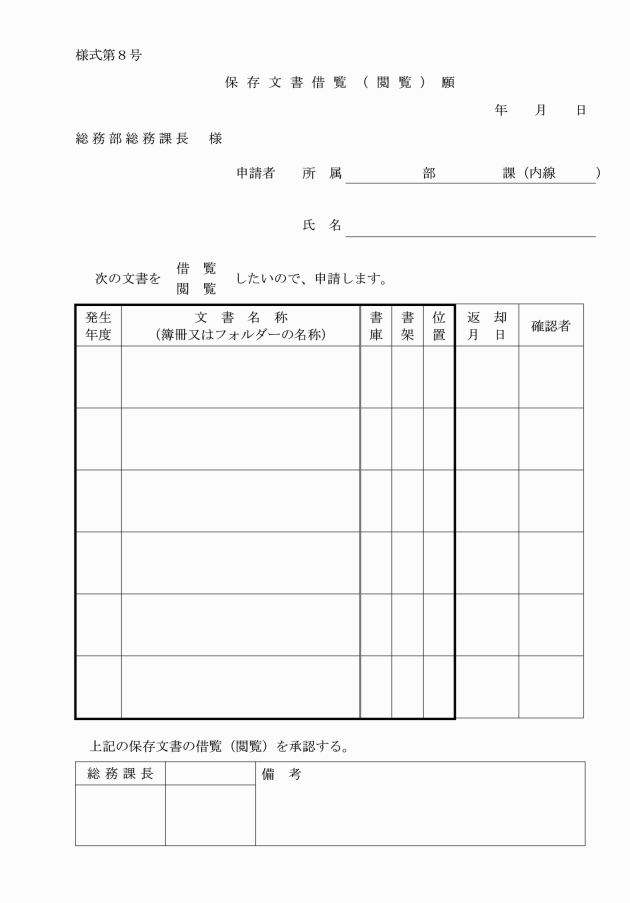

(9) 保存文書借覧(閲覧)願(様式第8号)

(10) 書留郵便物収受簿

(11) 後納郵便物等差出票

(12) 文書発送依頼票

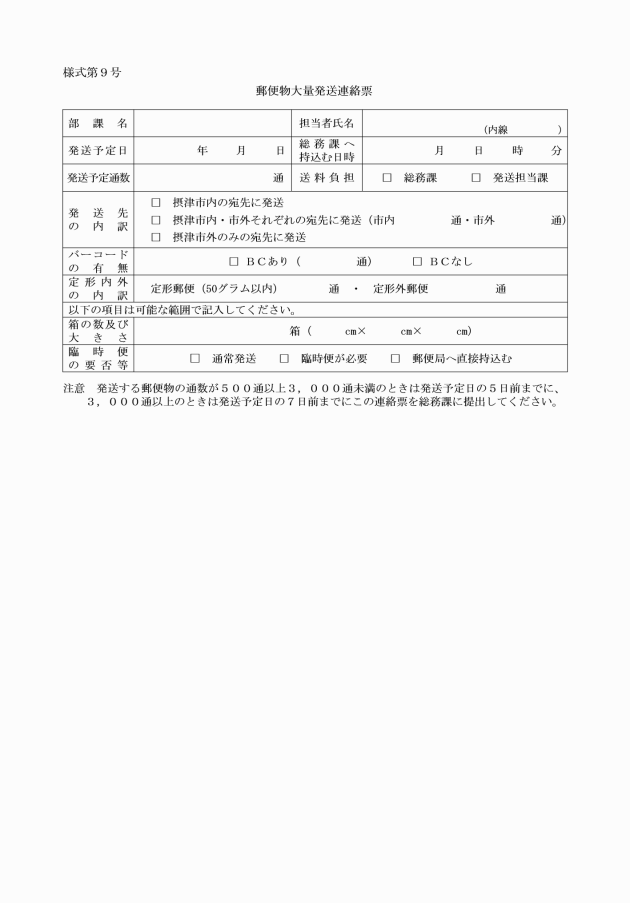

(13) 郵便物大量発送連絡票(様式第9号)

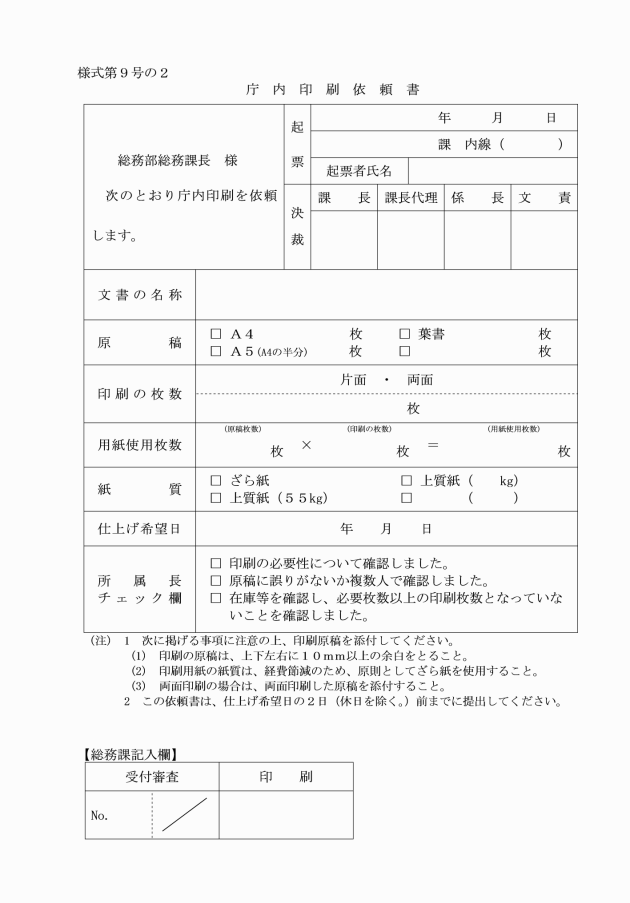

(14) 庁内印刷依頼書(様式第9号の2)

(15) 永年保存文書見直し結果報告書

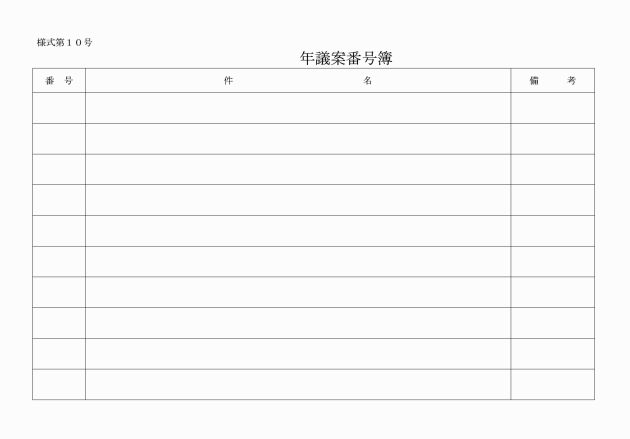

(16) 議案番号簿(様式第10号)

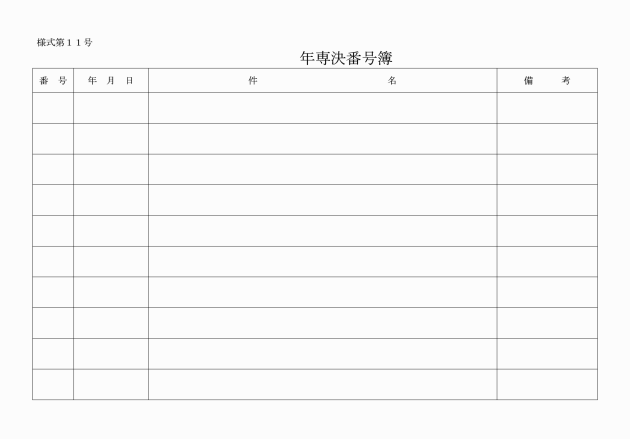

(17) 専決番号簿(様式第11号)

2 課に次に掲げる帳票を備える。

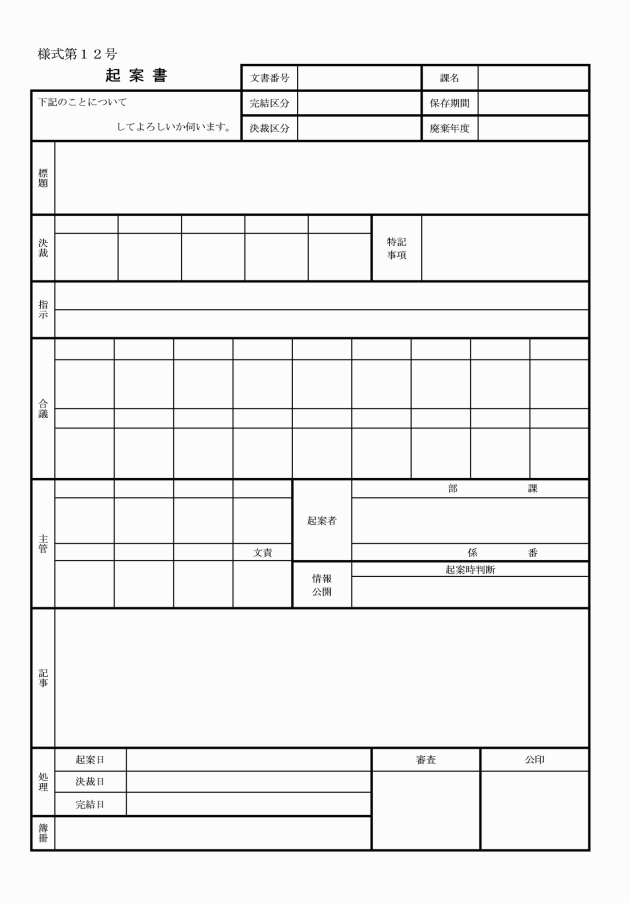

(1) 起案書(様式第12号)

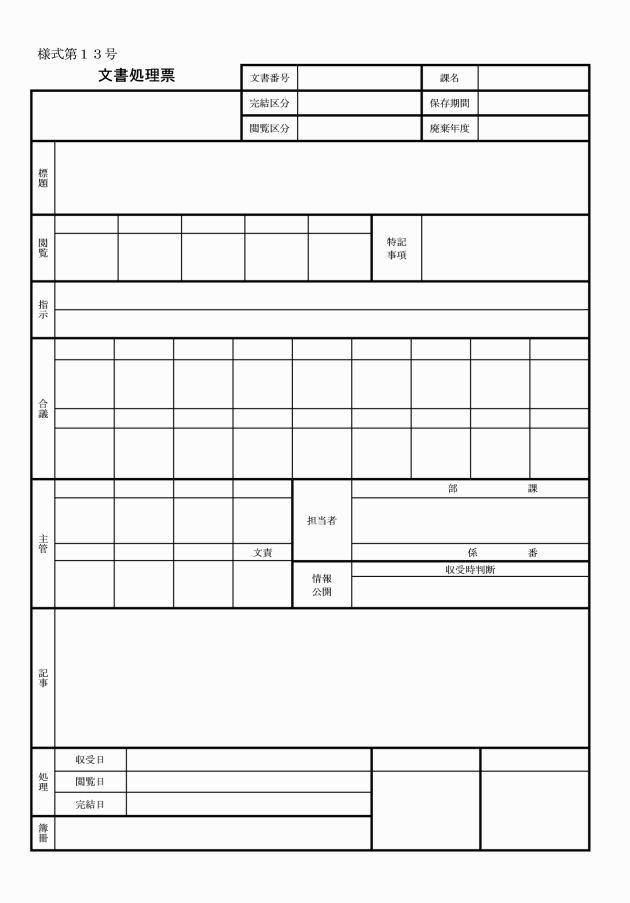

(2) 文書処理票(様式第13号)

(3) 起案(収受)文書目録

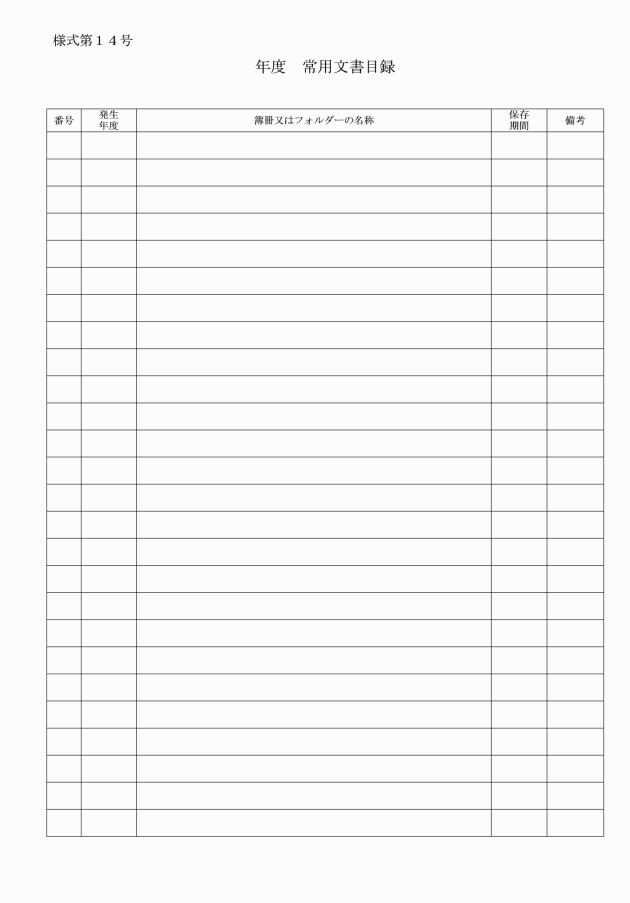

(4) 常用文書目録(様式第14号)

(5) 引継文書目録

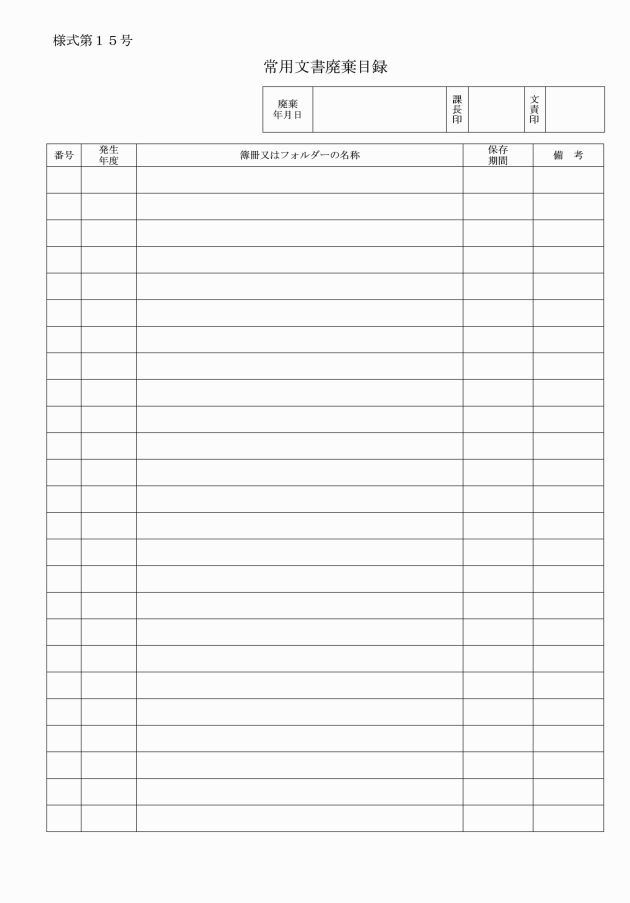

(6) 常用文書廃棄目録(様式第15号)

3 必要に応じ、課に次に掲げる帳票を備える。

(1) 証明番号簿

(2) 指令番号簿

(平14訓令9・平16訓令5・平18訓令12・平21訓令7・平23訓令1・令5訓令10・令6訓令2・一部改正)

(文書の表示記号)

第10条 文書には、次に掲げる記号を表示するものとする。

(1) 市名の頭字及び部課名の頭字。ただし、これによると他の課と紛らわしい場合又は部名の頭字と課名の頭字が同一の場合については、主管課長と文書取扱主管課長とが協議の上定める。

(2) 文書番号、証明番号又は指令番号

(平16訓令5・平18訓令12・平28訓令9・一部改正)

(文書処理の年度)

第11条 文書処理の年度は、条例及び規則に定めるもの並びに文書取扱主管課長が認めるもののほか、4月1日から翌年3月31日までとする。

(平28訓令9・一部改正)

(文書等の集配)

第12条 文書等(郵便物及び大阪府庁からの逓送物(以下「郵便物等」という。)を含む。以下同じ。)の集配は、文書取扱主管課が行う。ただし、次に掲げる文書等については、この限りでない。

(1) 緊急又は秘密を要する文書

(2) 大量印刷物その他集配が困難又は不適当である文書等

2 前項の集配は、原則として1日2回とする。

(平16訓令5・平28訓令9・一部改正)

第2章 文書等の受領、配付及び収受

(郵便物等の受領)

第13条 到着した郵便物等は、文書取扱主管課において受領する。ただし、課に直接到着した郵便物等にあっては、課の文責が受領することができる。

2 文書取扱主管課は、受領した郵便物等のうち、書留(簡易書留を含む。)取扱いの郵便物(以下「書留等」という。)については、書留郵便物収受簿に必要な事項を記載するものとする。

3 勤務時間外に到着した郵便物等を受領した職員は、当該郵便物等を原則として文書取扱主管課に引き継がなければならない。

4 郵便料金が未払又は不足である郵便物は、文書取扱主管課長が公務に関するものと認めるものに限り、その未払又は不足の料金を支払って受領することができる。

(平16訓令5・平19訓令15・一部改正)

2 文書取扱主管課は、開封しなければ配付先が判明しない郵便物等については、開封して課の文責に配付する。

3 文書取扱主管課は、受領した書留等を速やかに主管課に配付し、書留郵便物収受簿に文責の受領印を受けるものとする。

(平16訓令5・一部改正)

(文書等の収受及び指示)

第15条 文責は、第12条若しくは前条の規定により配付を受け、又は第13条第1項ただし書の規定により直接受領した文書等を、次に定めるところにより、収受の処理をしなければならない。

(1) 受領した文書等のうち、回答、報告、進達等の処理を要する文書は、文書処理票を用いて直ちに主管課長の閲覧に供すること。

(2) 前号の処理を要しない文書については、その文書の余白に閲覧判を押し、直ちに主管課長の閲覧に供すること。

3 第1項第1号に規定する文書については、文責又は起案者がその文書の処理が完結した時点で文書処理票に完結年月日を記入しなければならない。

(平16訓令5・一部改正)

(関連文書の取扱い)

第16条 2以上の課に関連する文書は、その関係の最も深いと認められる課に配付し、配付を受けた課が関係課と連絡調整するものとする。

2 配付を受けた文書でその課の所管に属さないものは、直ちに文書取扱主管課に返すものとし、課相互間で転送してはならない。

(平16訓令5・一部改正)

第3章 文書の起案及び決裁

(起案の方法)

第17条 文書の起案は、起案書を用いて、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 起案文書は、原則として1事案ごとに作成すること。

(2) 起案文書は、摂津市公用文作成基準(昭和57年摂津市訓令第18号)に基づいて作成し、訂正箇所は、訂正者の訂正印を押すこと。

(3) 議案その他の重要文書、秘密文書(第21条第1項に規定する秘密文書をいう。)、至急文書等は、それぞれ「議案」、「重要」、「秘」、「至急」等を起案書の特記事項欄に記入すること。

(4) 起案文書には、その内容がよく分かる標題を付け、本文、理由、経過、参考事項の順に記載し、必要に応じ関係文書及び参考資料を添付すること。

(5) 経費を伴う事案については、その旨を記載し、予算との関係を明らかにすること。

(平16訓令5・令4訓令8・一部改正)

(起案時の措置)

第18条 職員は、文書を起案するときは、起案書の所定の欄に文書番号、標題、保存期間、完結区分、決裁区分、情報の公開、非公開の区分その他必要な事項を記入しなければならない。

2 職員は、収受した文書に基づいて起案するときは、その文書を添付しなければならない。

(平16訓令5・一部改正)

(公用文の書式)

第19条 公用文の書式は、摂津市公用文の書式に関する規程(平成5年摂津市訓令第7号)によるものとする。

(文書の発信者名)

第20条 文書の発信者名は、原則として市長名又は市名を用いるものとする。ただし、事務連絡等軽易な文書については、部長名若しくは部名又は課長名若しくは課名を用いることができる。

2 庁内連絡文書については、別に形式を定めるものを除き、職名を用い、氏名を省略すること。

(平19訓令4・一部改正)

(秘密文書の取扱い)

第21条 課長は、その所管する課の文書について秘密の取扱いをする必要があると認める場合には、当該文書を秘密の取扱いを必要とする文書(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。

2 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記載内容が外部に漏れることのないよう、細心の注意を払うものとする。

3 秘密文書は、持出し、貸出し、又は閲覧をさせることはできない。ただし、当該秘密文書を所管する課の長が特に必要と認めるときは、当該秘密文書を複写することができる。

4 前項ただし書の規定により秘密文書を複写したときは、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。

5 課長は、秘密文書を施錠のできるキャビネット等に厳重に保管するものとする。

(令4訓令8・全改)

(文書の審査)

第22条 文責は、次に掲げる事項について文書を審査しなければならない。

(1) 決裁区分に誤りはないか。

(2) 合議先に漏れはないか。

(3) 定められた手続によって作成されているか。

(4) 所定の書式に合致しているか。

(5) 記載漏れ及び押印漏れはないか。

(6) 用字用語は適切か。

(7) 文章の構成は適当か。

(8) 公益に反していないか。

(9) 法令、条例、規則等に抵触していないか。

(文書の合議)

第23条 他の部課長の合議を要する文書は、主管部課長の決裁を終えた後、当該他の部課長に回付しなければならない。

2 合議を受けた部課長は、異議があるときは、主管部課長と協議し、その同意を得られないときは、意見を付けて回付するものとする。

3 合議を終えた後、主管の部課において原案を改廃したときは、合議した部課長にその旨を通知するものとする。

(平16訓令5・一部改正)

(代決文書の取扱い)

第24条 摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号)第10条第1項の規定により代決で処理したときは、代決者は、当該決裁欄の上部に「代」と記入しなければならない。

(平16訓令5・平17訓令5・平23訓令1・一部改正)

(決裁済文書の取扱い)

第25条 市長決裁及び副市長専決の決裁済文書は秘書課において、部長専決及び課長専決の決裁済文書は主管課の文責又は起案者において、決裁年月日を起案書の所定の欄に記入するものとする。

(平16訓令5・平19訓令2・一部改正)

(公印の押印)

第26条 公印の押印を必要とする文書は、決裁文書と照合して、相違のないことを確認し、公印及び契印を押印しなければならない。

2 写し又は控えをとる必要のない軽易な文書については、公印押印簿により、公印を押印することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、軽易な文書その他文書の性質又は内容により公印又は契印の押印を要しない文書については、公印若しくは契印又はその両方の押印を省略することができる。

4 公印は、摂津市公印規程(平成19年摂津市訓令第1号)の定めるところにより使用しなければならない。

(平16訓令5・平19訓令4・一部改正)

第4章 文書の印刷及び発送

(文書の印刷)

第27条 印刷を必要とする文書は、庁内印刷依頼書に必要な事項を記載し、課長の決裁を経て文書取扱主管課に依頼しなければならない。

2 前項の依頼に当たっては、その期間に余裕を置き、印刷量が多いときは、あらかじめ文書取扱主管課に連絡しなければならない。

(平16訓令5・令5訓令10・一部改正)

(文書の発送)

第28条 文書を発送しようとする場合は、文書発送依頼票に必要な事項を記入の上、主管課長の決裁後、文書取扱主管課に依頼しなければならない。

2 料金後納により文書(封筒等に必要な表示をしたものに限る。)を発送しようとする場合は、当該文書に後納郵便物等差出票を添えて、日本郵便株式会社の営業所に差し出さなければならない。

3 同時に同一郵便料金の封書の郵便物をおおむね100通以上市内に発送する場合は、郵便区内特別郵便物の制度を利用するものとする。

4 同時に500通以上の郵便物を発送する場合は、500通以上3,000通未満のときは発送予定日の5日前までに、3,000通以上のときは発送予定日の7日前までに郵便物大量発送連絡票を文書取扱主管課に提出しなければならない。

(平16訓令5・平19訓令15・平21訓令7・平24訓令8・令6訓令2・一部改正)

第5章 文書の完結、保管及び保存

(文書の完結)

第29条 文書の完結の日は、次のとおりとする。

(1) 告示文書又は令達文書は、所定の手続により、告示し、又は令達された日

(2) 照会、依頼、申請等の往復文書は、これらに対して最終的に回答、報告、許可、認可、指令等を行った日

(3) 前2号以外の文書の完結の日は、次のとおりとする。

ア 伺い、復命書、供覧文書、届等で上司の決裁を必要とするものは、その決裁が終わった日

イ 契約関係文書は、当該契約を締結した日

ウ 出納関係の証拠書類は、当該出納のあった日

エ 賞状、表彰状、感謝状等は、本人に交付した日

(平28訓令9・一部改正)

(保存期間及び保存文書の基準)

第30条 文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年及び1年の5種類とし、一般的な基準は、次のとおりとする。

永年保存

(1) 市の存立の基本に関する書類

(2) 市史の資料となる重要書類

(3) 条例、規則その他例規の公布、令達書類

(4) 議会の議決書及び会議録

(5) 職員の任免及び賞罰に関する重要書類

(6) 財産及び市債に関する重要書類

(7) 工事に関する重要書類

(8) 隣接市との分合及び境界変更に関する書類

(9) その他永年保存の必要がある書類

10年保存

(1) 金銭の支払に関する証拠書類

(2) 重要な統計資料に関する書類

(3) 許可、認可、指令、契約等で永年保存の必要のない書類

(4) その他10年保存の必要がある書類

5年保存

(1) 主な行政事務の施策に関する書類

(2) 行政上参考となる統計資料に関する書類

(3) 市税等各種公課に関する書類

(4) 金銭の出納に関する書類

(5) その他5年保存の必要がある書類

3年保存

(1) 各種証明書類

(2) 公印関係書類

(3) 会計年度任用職員関係書類

(4) その他3年保存の必要がある書類

1年保存

(1) 永年保存、10年保存、5年保存及び3年保存に属しない書類

(令2訓令7・一部改正)

(保存文書の表示色)

第31条 保存文書の保存期間ごとの表示色は、次のとおりとする。

(1) 永年保存 赤色

(2) 10年保存 青色

(3) 5年保存 うぐいす色

(4) 3年保存 黄色

(保存期間の起算)

第32条 文書の保存期間は、その文書を起案した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(文書の保管)

第33条 文書は、課単位で次に掲げる要領により、ファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)及びフォルダーを用いて保管するものとする。

(1) キャビネットの上段及び中段には現年度発生の文書を、下段には前年度発生の文書を保管すること。

(2) フォルダーは、文書の内容、数量等を考慮して作成すること。

(3) 文書をフォルダーに収納するに当たっては、発生が新しいものほど手前に位置するようにすること。

(4) 1件の文書で2以上の種類の業務に関連するものについては、最も関連の深いフォルダーに収納すること。

(5) キャビネットの上段及び中段から下段への移換えは、年度の終了後速やかに行うこと。

(6) 前号の規定にかかわらず、年度を越えて常用する文書又は一定期間継続して使用する文書(以下「常用文書」という。)については、移換えを行わず現年度扱いとすることができる。

(7) 常用文書については、当該フォルダーに「常用」と表示すること。

2 前項の規定にかかわらず、フォルダーに収納して保管することが適切でないと認められる文書については、別の保管庫又は書棚で保管することができる。

(常用文書目録)

第34条 課長は、常用文書について常用文書目録を整備し、その所在を常に明らかにしておかなければならない。

2 課長は、常用文書目録を作成し、又はこれに加除訂正を加えたときは、その写しを文書取扱主管課長に送付しなければならない。

(編集及び置換え)

第35条 第33条第1項の規定による保管文書で、保存を要するものについては、保存期間に区分し、文書保存箱に収納しなければならない。

2 第33条第2項の規定により保管した文書で、保存を要するものについては、次に掲げる要領により、編集し、保存期間ごとに文書保存箱に収納しなければならない。

(1) 文書を編集するに当たっては、業務の内容、保存期間ごとに編集し、完結日が新しいものほど前に位置するようにすること。

(2) 1件の文書で2以上の種類の業務に関連するものについては、最も関連の深い簿冊に編集すること。

(3) 1件にまとめた極めて密接に関連する文書で保存期間を異にする2以上のものについては、保存期間の長い方の簿冊に編集すること。

(4) 簿冊の厚さは、8センチメートル以内とすること。

(5) 伝票類等で編集し難いものは、そのままの状態で文書保存箱に収納すること。

(6) 簿冊の表紙には、文書の名称を記載すること。

3 前2項の規定により収納した文書保存箱には、発生年度、保存期間、文書の名称及び主管の課名を記載しなければならない。

(平18訓令12・令6訓令2・一部改正)

(文書の引継ぎ)

第36条 課長は、前条の規定により収納した文書保存箱を文書取扱主管課長に引き継がなければならない。

2 課長は、前項の規定による引継ぎに当たっては、引継文書目録を作成し、文書取扱主管課長に提出しなければならない。

3 課長は、引継文書目録を修正する必要が生じたときは、あらかじめ文書取扱主管課長に協議しなければならない。

(平18訓令12・一部改正)

(文書引継ぎ時の審査)

第37条 課長は、前条第1項の規定による引継ぎに当たっては、収納文書、保存期間及び編集方法等の適否について、文書取扱主管課長の審査を受けなければならない。

2 課長は、保存期間が永年である文書について前項の規定による審査を受けようとするときは、永年保存文書引継審査申出書を文書取扱主管課長に提出しなければならない。

3 文書取扱主管課長は、第1項の規定による審査の結果不適当なものがあると認めるときは、主管課長に対しその修正若しくは補正を求め、又はその引継ぎを拒否するものとする。

(令6訓令2・一部改正)

(文書の収納及び保存)

第38条 文書取扱主管課長は、前条の規定による審査の結果、適当と認めた文書を書庫に収納し、文書保存箱の収納位置番号を記載した保存文書目録を整備しなければならない。

2 文書取扱主管課長は、保存文書(課において保存している文書を除く。以下同じ。)を容易に借覧又は閲覧に供することができるよう適切に管理し、保存しなければならない。

(平18訓令12・一部改正)

(書庫)

第39条 書庫は、文書取扱主管課長が管理する。

2 書庫に入る者は、書庫内を常に清潔に保つとともに、書庫内では、一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の借覧又は閲覧)

第40条 保存文書を借覧し、又は閲覧しようとする者は、保存文書借覧(閲覧)願により文書取扱主管課長の承認を得なければならない。

2 保存文書の貸出期間は、原則として10日以内とする。

3 保存文書を借覧し、又は閲覧する者は、保存文書に変更を加え、又は保存文書を転貸してはならない。

(平16訓令5・平28訓令9・一部改正)

(保存文書の紛失又は汚損)

第41条 保存文書を借覧し、又は閲覧する者は、保存文書を紛失し、又は汚損したときは、課長の意見を付けた始末書を文書取扱主管課長に提出しなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

第6章 文書の廃棄

(令4訓令8・改称)

(保管文書の廃棄)

第42条 文責は、保管を要しない文書、前年度文書のうち保存を要しない文書及び1年保存の文書で保存期間を経過したものについては、廃棄しなければならない。

2 課長は、常用文書を廃棄したときは、常用文書廃棄目録を作成し、その写しを文書取扱主管課長に提出しなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(保存文書の廃棄)

第43条 文書取扱主管課長は、書庫に収納した文書で保存期間が満了したものについては、毎年5月末日までに廃棄するものとする。この場合において、廃棄の対象となる文書の主管課長にあらかじめその旨を通知するものとする。

2 課長は、前項の保存期間が満了した文書のうちに、引き続き保存すべきであると認める文書がある場合は、文書取扱主管課長に当該文書の返却を求めることができる。

3 文書取扱主管課長は、永年保存の文書について保存期間の開始の日から起算して20年を経過するごとに、当該文書の主管課長と協議してその後の保存の必要性を見直し、保存の必要がないと認めたときは、廃棄するものとする。

(令6訓令2・一部改正)

(廃棄文書の処置)

第44条 文書取扱主管課長及び文責は、文書の廃棄に際し、機密に属するもの又は悪用されるおそれがあるものについては、焼却又は裁断等の適切な処置をとらなければならない。

第7章 雑則

(令4訓令8・章名追加)

(委任)

第45条 この訓令に定めるもののほか、文書事務の取扱いに関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平14訓令9・一部改正)

附則

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(平14訓令9・一部改正)

附則(昭和61年4月1日訓令第8号)

この基準は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日訓令第7号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日訓令第4号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日訓令第15号)

この基準は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日訓令第22号)

(施行期日)

1 この基準は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の摂津市文書取扱基準の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成6年3月31日訓令第14号)

この基準は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年8月27日訓令第16号)

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日訓令第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年8月31日訓令第7号)

この要綱は、平成11年9月1日から施行する。

附則(平成14年12月27日訓令第9号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成16年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の摂津市文書取扱基準の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成17年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の摂津市文書取扱基準の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成21年5月26日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月24日訓令第8号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成28年8月23日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和2年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月16日訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月6日訓令第10号)

この訓令は、令和5年11月13日から施行する。

附則(令和6年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令6訓令2・追加)

(令3訓令10・全改)

(令6訓令2・全改)

(令5訓令10・追加)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)

(令3訓令10・全改)