○摂津市公用文作成基準

昭和57年12月14日

訓令第18号

〔注〕 平成21年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文体(第4条―第9条)

第3章 用字・用語(第10条―第13条)

第4章 現代仮名遣い(第14条―第16条の5)

第5章 送り仮名の付け方(第17条)

第6章 人名・地名の書き表し方(第18条・第19条)

第7章 数字の書き表し方(第20条―第23条)

第8章 外来語の書き表し方(第24条)

第9章 記号の用い方(第25条)

第10章 見出し符号の用い方(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員が公用文を作成するに当たり用いる文体、用字、用語等について必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令11・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「公用文」とは、職員が職務上作成する文書をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 広報、児童・生徒向けの文書その他特に平易な表現が必要な文書

(2) 前号に掲げるもののほか、この訓令を適用することが不適当と認める文書

(平21訓令11・一部改正)

(基本)

第3条 公用文は、正確、簡潔かつ平易な表現を用いなければならない。

第2章 文体

(である体)

第4条 公用文の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、告示文書及び往復文書(通知・伺・願・届・申請・照会・回答・報告等を含む。)の類は、「ます」体を用いる。

(平21訓令11・一部改正)

(口語)

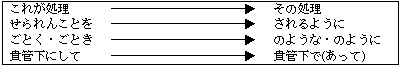

第5条 公用文の文体は、文語体の表現を使わず、次に掲げるように口語化して平明な表現を用いる。

(1) 口語化の例

(2) 「主なる・主要なる・平等なる」などの「なる」は、「な」とする。ただし、「いかなる」は用いてもよい。

(3) 「べき」は、「考えるべき問題」「論ずべきではない」「注目すべき現象」のような場合には用いてもよい。「べく」「べし」の形は、どんな場合にも用いない。「べき」がサ行変格活用の動詞に続くときには、「するべき」としないで「すべき」とする。

(4) 漢語に続く「せられる、せさせる、せぬ」の形は、「される、させる、しない」とする。「せない、せなければ」を用いないで、「しない、しなければ」の形を用いる。

(5) 簡単な注記や表などの中では、「有、無、同じ」などを用いてもよい。

(平21訓令11・一部改正)

(短文)

第6条 文章は、なるべく区切って短かくし、接続詞(そして、また等)や接続助詞(のに、けれども等)などをなるべく用いない。

(平21訓令11・一部改正)

(簡潔)

第7条 公用文は、曖昧な言葉、回りくどい表現を避け、簡潔で論理的な文章とする。

(1) 時及び場所の起点又は原因などを示すには、「から」を用いて「より」は用いない。「より」は比較を示す場合にだけ用いる。

摂津市役所から大阪府庁まで 午後1時から始める 東京は、大阪より東にある |

(2) 推量を表すには「であろう」を用い、「う、よう」を用いない。「う、よう」は意志を表す場合にだけ用いる。

役に立つであろう (推量) 対等の関係に立とうとする (意志) |

(3) 並列の「と」は、紛らわしいときには最後の語句にも付ける。

本州と九州の東北部との間 |

(4) 「ならば」の「ば」は略さない。

時が私に味方するならば |

(平21訓令11・平22訓令9・一部改正)

(標題)

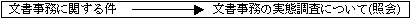

第8条 文書には、一見して内容の趣旨が分かるように、簡潔な標題を付ける。

(平21訓令11・一部改正)

(箇条書)

第9条 内容が込み入って複雑なものについては、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とする。

第3章 用字・用語

(漢字)

第10条 漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表の範囲内で用いる。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語を書き表す場合は、この限りでない。

(平21訓令11・平22訓令9・一部改正)

(仮名)

第11条 仮名は、平仮名を用い、片仮名は外国の地名及び人名並びに外来語に用いる。ただし、外来語でも「かるた」「さらさ」「たばこ」などのように、外来語の意識の薄くなっているものは平仮名で書いてよい。

(平28訓令11・一部改正)

(表現の基準)

第12条 常用漢字表の本表に掲げる漢字・音訓によって語を書き表すに当たっては、別表第1常用漢字表使用基準表に掲げる事柄に留意する。

2 常用漢字表の本表に掲げていない漢字・音訓を用いて書き表す語は、別表第2常用漢字表外表現基準表(その1)に掲げるとおり仮名で書く。

(平21訓令11・平28訓令11・一部改正)

(表外字)

第13条 常用漢字表で書き表せないものは、別表第3常用漢字表外表現基準表(その2)に定める基準により書き換える。

(平21訓令11・一部改正)

第4章 現代仮名遣い

(平21訓令11・一部改正)

(長音)

第15条 オ列の長音は、オ列の仮名に「う」を添えて書く。

おとうさん とうだい(灯台) わこうど(若人) おうむ かおう(買) あそぼう(遊) おはよう(早) おうぎ(扇) ほうる(抛) とう(塔) よいでしょう はっぴょう(発表) きょう(今日) ちょうちょう(蝶々) (注) 次のような語は、「お」を添えて書くこと。 おおかみ おおせ(仰) おおやけ(公) こおり(氷・郡) こおろぎ ほお(頬・朴) ほおずき ほのお(炎) とお(十) いきどおる(憤) おおう(覆) こおる(凍) しおおせる とおる(通) とどこおる(滞) もよおす(催) いとおしい おおい(多) おおきい(大) とおい(遠) おおむね おおよそ |

(平21訓令11・一部改正)

(「を」の表記)

第16条 助詞の「を」は、「を」と書く。

本を読む 岩をも通す やむを得ない よせばよいものを |

(平21訓令11・一部改正)

(「は」の表記)

第16条の2 助詞の「は」は、「は」と書く。

今日は日曜です 山では雪が降りました あるいは 又は 若しくは いずれは さては ついては ではさようなら とはいえ 恐らくは 願わくは これはこれは こんにちは こんばんは (注) 次のような語は、「わ」と書く。 いまわの際 すわ一大事 雨も降るわ風も吹くわ 来るわ来るわ きれいだわ |

(平21訓令11・一部改正)

(「へ」の表記)

第16条の3 助詞の「へ」は、「へ」と書く。

故郷へ帰る …さんへ 母への便り 駅へは数分 |

(平21訓令11・一部改正)

(「いう」の表記)

第16条の4 動詞の「いう(言)」は、「いう」と書く。

ものをいう(言) いうまでもない 昔々あったという どういうふうに 人というもの こういうわけ |

(平21訓令11・一部改正)

(「ぢ」「づ」及び「じ」「ず」の表記)

第16条の5 次に掲げる語は、「ぢ」「づ」を用いて書く。

(1) 同音の連呼によって生じた「ぢ」「づ」

ちぢみ(縮) ちぢむ ちぢれる ちぢこまる つづみ(鼓) つづら つづく(続) つづめる(約) つづる(綴) (注)次のような語は、「じ」を用いる。 いちじく いちじるしい |

(2) 二語の連合によって生じた「ぢ」「づ」

はなぢ(鼻血) そえぢ(添乳) そこぢから(底力) ひぢりめん いれぢえ(入知恵) ゆのみぢゃわん まぢか(間近) こぢんまり ちかぢか(近々) ちりぢり みかづき(三日月) たけづつ(竹筒) たづな(手綱) ともづな にいづま(新妻) けづめ ひづめ ひげづら おこづかい(小遣) あいそづかし わしづかみ こころづくし(心尽) てづくり(手作) こづつみ(小包) ことづて はこづめ(箱詰) はたらきづめ みちづれ(道連) かたづく こづく(小突) どくづく もとづく うらづける ゆきづまる ねばりづよい つねづね(常々) つくづく つれづれ |

2 次のような語は、「じ」「ず」を用いて書く。

せかいじゅう(世界中) いなずま(稲妻) かたず(固唾) きずな(絆) さかずき(杯) ときわず ほおずき みみずく うなずく おとずれる(訪) かしずく つまずく ぬかずく ひざまずく あせみずく さしずめ でずっぱり なかんずく うでずく くろずくめ ひとりずつ ゆうずう(融通) じめん(地面) ぬのじ(布地) ずが(図画) りゃくず(略図) |

(平21訓令11・一部改正)

第5章 送り仮名の付け方

(送り仮名)

第17条 送り仮名の付け方は、別表第4送り仮名の付け方に定めるところによる。

第6章 人名・地名の書き表し方

(人名)

第18条 人名は、差し支えのない限り、常用漢字表の通用字体を用いる。

2 事務用書類には、差し支えのない限り、人名を仮名書きにしてもよい。人名を仮名書きにするときは、現代仮名遣いを基準とする。

(平21訓令11・一部改正)

(地名)

第19条 地名は、差し支えのない限り、常用漢字表の通用字体を用いる。

2 地名は、差し支えのない限り、仮名書きにしてもよい。地名を仮名書きにするときは、現代仮名遣いを基準とする。

(平21訓令11・一部改正)

第7章 数字の書き表し方

(数字の表現)

第20条 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

項目 | 具体例 |

1 固有名詞 | 四国、九州、二重橋、三島 |

2 概数を示す語 | 二・三日、四・五人、数十日 |

3 数量的な感じの薄い語 | 一般、一部分、四分五裂 |

4 単位として用いる語 | 100万、1,000億 |

5 慣習的な語 | 一休み、二言目、三月(みつき) |

(桁の区切り)

第21条 数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号等は、区切りを付けない。

(平22訓令9・一部改正)

(小数、分数及び帯分数)

第22条 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

項目 | 具体例 |

1 小数 | 0.123 |

2 分数 |

|

3 帯分数 |

|

(日時の書き方)

第23条 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

項目 | 具体例 |

1 普通の場合 |

|

(1) 日付 | 令和2年1月1日 |

(2) 時刻 | 10時20分 |

(3) 時間 | 9時間20分 |

2 省略する場合 | 令2.1.1 |

(平21訓令11・令2訓令1・一部改正)

第8章 外来語の書き表し方

(平28訓令11・令2訓令1・改称)

(外来語)

第24条 外来語の書き表し方は、次に掲げる原則による。

(1) 外来語は、原則として片仮名で書く。

(2) 慣用の固定しているものは、これに従う。

リュックサック ケーキ |

(3) はねる音は「ン」と書く。

テンポ トランク |

(4) つまる音は、小さく「ッ」を書き添える。

コップ カット |

(5) 次の語は、次のように表す。

コミュニケ コピー アコーディオン アクセサリー シャッター バッター バッテリー カッティング |

(6) よう音は、小さく「ャ」「ュ」「ョ」を書き添える。

ジャズ シュークリーム チョーク |

(7) 長音を示すには、長音符号「ー」を添えて示し、母音字を重ねたり、「ウ」を用いたりしない。

ボール オートバイ ショー メーデー |

(8) イ列・エ列の音の次の「ア」の音は、「ヤ」と書かずに「ア」と書く。

ピアノ ヘアピン (例外) ダイヤ タイヤ ベニヤ板 ワイヤ |

(9) 原音における「トゥ」「ドゥ」の音は、「ト」「ド」と書く。

ゼントルマン ブレーントラスト ドライブ ドラマ (例外) ツーピース ツリー ズック |

(10) 原音における「ファ」「フィ」「フェ」「フォ」・「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」の音は、なるべく「ハ」「ヒ」「フ」「へ」「ホ」・「バ」「ビ」「ブ」「べ」「ボ」と書く。

プラットホーム ホルマリン バイオリン ビタミン ベランダ |

ただし、原音意識が残っているものは、「ファ」「フィ」「フェ」「フォ」・「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」と書いてもよい。

ファインプレー フェミニスト ヴェール ヴォキャブラリー |

(11) 原音における「ティ」「ディ」の音は、なるべく「チ」「ジ」と書く。

チーム チンキ ラジオ ジレンマ |

ただし、原音意識が残っているものは、「ティ」「ディ」と書いてもよい。

ティー ビルディング |

(12) 原音における「シェ」「ジェ」の音は、なるべく「セ」「ゼ」と書く。

セパード ミルクセーキ ゼリー |

ただし、原音意識が残っているものは、「シェ」「ジェ」と書いてもよい。

シェード ジェット・エンジン ページェント |

(13) 原音における「ウィ」「ウェ」「ウォ」の音は、なるべく「ウイ」「ウエ」「ウオ」と書く。

ウイスキー ウエーブ ストップウオッチ |

ただし、「ウ」を落とす慣用のあるものは、これに従う。

サンドイッチ スイッチ |

(14) 原音における「クァ」「クィ」「クェ」「クォ」の音は、なるべく「カ」「クイ」「クエ」「コ」と書く。

レモンスカッシュ クイズ スクエア イコール |

ただし、原音意識が残っているものは、「クァ」「クィ」「クェ」「クォ」と書いてもよい。

スリークォーター クォータリー |

(15) Xを「クサ」「クシ」「クス」「クソ」と発音する場合は、「キサ」「キシ」「キス」「キソ」と書かないで、なるべく「クサ」「クシ」「クス」「クソ」と書く。

タクシー ボクシング (例外) エキストラ エキス テキスト タキシード |

(16) 原語(特に英語)のつづりの終わりの―er、―or、―arなどを仮名書きにする場合には、長音符号「ー」を用いる。

ライター エレベーター コンピューター |

ただし、これを省く慣用のあるものは、必ずしも付けなくてもよい。

スリッパ ドア |

(17) 語末(特に元素名等)の―umは「ウム」と書く。

アルミニウム ラジウム (例外) アルバム スタジアム |

(18) 原音における「テュ」「デュ」の音は、「チュ」「ジュ」と書く。

チューブ ジュース ジュラルミン (例外) プロデューサー |

(19) 原音における「フュ」「ヴュ」の音は、「ヒュ」「ビュ」と書く。

ヒューズ レビュー インタビュー |

(20) 外来語を書き表す場合には、「ヰ」「ヱ」「ヲ」「ヅ」「ヂ」は使わない。

(平21訓令11・平28訓令11・一部改正)

第9章 記号の用い方

(記号)

第25条 記号は、別表第5記号の用い方に掲げる基準に従って用いる。

(平21訓令11・一部改正)

第10章 見出し符号の用い方

(見出し符号)

第26条 見出し符号は、別表第6見出し符号の用い方に掲げる基準に従って用いる。

(平21訓令11・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(平21訓令11・一部改正)

(摂津市公用文に関する規程の廃止)

2 摂津市公用文に関する規程(昭和40年規程第3号)は、廃止する。

附則(昭和61年9月20日訓令第16号)

この要綱は、令達の日から施行する。

附則(平成10年12月22日訓令第11号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月17日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成22年12月21日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成28年9月20日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和2年1月8日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平21訓令11・平22訓令9・平28訓令11・一部改正)

常用漢字表使用基準表

項目 | 具体例 |

1 右のような代名詞は、原則として漢字で書く。 | 俺 彼 誰 何 僕 私 我々 |

2 右のような副詞及び連体詞は、原則として漢字で書く。 | 必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら 余り 至って 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 全て 僅か 明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国) |

ただし、右のような副詞は、原則として仮名で書く。 | かなり ふと やはり よほど |

3 右の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として仮名で書く。 | 御案内(御+案内) 御挨拶(御+挨拶) ごもっとも(ご+もっとも) |

4 右のような接尾語は、原則として仮名で書く。 | げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ) |

5 右のような接続詞は、原則として仮名で書く。 | おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに |

ただし、右の4語は、原則として漢字で書く。 | 及び 並びに 又は 若しくは |

6 助動詞及び助詞は、仮名で書く。 | ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(二十歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(三日ほど経過した。) |

7 右のような語句を、( )の中に示した例のように用いるときは、原則として仮名で書く。 | こと(許可しないことがある。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) もの(正しいものと認める。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ほか(特別の場合を除くほか) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。) ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。) できる(誰でも利用ができる。) ………てあげる(本を貸してあげる。) ………ていく(負担が増えていく。) ………ていただく(報告していただく。) ………ておく(通知しておく。) ………てください(問題点を話してください。) ………てくる(寒くなってくる。) ………てしまう(書いてしまう。) ………てみる(見てみる。) ない(欠点がない。) ………てよい(連絡してよい。) ………かもしれない(そうかもしれない。) ………にすぎない(調査だけにすぎない。) ………について(これについて考慮する。) |

8 右のような語は、一般に通じやすい表現に改めて書く。 | 毀棄→損壊又は廃棄 蔵匿→かくまう 遺脱→~し忘れる 擁壁→囲い 違背→違反 開披→開く 毀壊→損なう 思料→考える 送致→送る、送付 堆積→積もる |

別表第2(第12条関係)

(平21訓令11・平22訓令9・平28訓令11・一部改正)

常用漢字表外表現基準表(その1)

項目 | 具体例 |

1 右のような代名詞は、仮名で書く。 | これ それ どれ ここ そこ どこ いずれ |

2 右のような副詞及び連体詞は、仮名で書く。 | こう そう どう いかに ここに とても ひたすら なお やがて わざと わざわざ じらい ひっきょう この その どの あらゆる いかなる いわゆる ある(日) |

3 右のような接頭語は、仮名で書く。 | お願い み心 かき消す |

4 右のような接尾語は、仮名で書く。 | 子供ら 5分ごとに 若者たち お礼かたがた |

5 右のような接続詞は、仮名で書く。 | しかし しかしながら そうして そこで そして |

6 右のような助動詞及び助詞は、仮名で書く。 | 次のように考えた 15日までに提出すること 歩きながら話す 資料などを用意する |

7 右のような語句は、仮名で書く。 | そのうちに連絡する 雨が降ったため中止となった 10時頃に到着するはずだ 原本のままとする 大阪において開催する 筆で書いてやる 前例によって処理する 1週間にわたって開催する |

別表第3(第13条関係)

(平21訓令11・平22訓令9・平28訓令11・一部改正)

常用漢字表外表現基準表(その2)

1 次のような語は、仮名書き又は分かりやすい表現に改める。

項目 | 具体例 |

(1) 仮名書きにする。 | 斡旋→あっせん 看做す→みなす 改竄→改ざん |

(2) 常用漢字表中の音が同じで意味の似た漢字に改めて書く。 | 雇傭→雇用 魚艙→魚倉 車輌→車両 抛棄→放棄 煽動→扇動 聯合→連合 編輯→編集 慶ぶ→喜ぶ |

(3) 同じ意味の漢語で言い換えて書く。 | 改悛→改心 譴責→戒告 救恤→救援 涜職→汚職 溢水→出水 |

(4) 漢語を易しい言葉で改めて書く。 | 漏洩れる→漏らす 庇護する→かばう 牴触する→触れる、抵触する |

(5) 一般に通じやすい表現に改めて書く。 | 湮滅→無くする 欺罔、欺瞞→だます 狭隘→狭い 驚愕→驚く 塵芥→ごみ 掘鑿→掘る、掘削 齟齬→食い違い 懈怠→怠り 喧騒→騒がしい、やかましい 誤謬→誤り 宥恕→ゆるす 塵埃→ほこり 歪曲→ゆがめる 編綴→とじる、とじ合わせる |

(6) 仮名書きにして誤解のおそれがない言葉は仮名で書く。 | 昏酔→こんすい 以て→もって 屠殺→とさつ 此の→この 煉瓦→れんが 之→これ 猥褻→わいせつ 其→その 罠→わな 為→ため 煙草→たばこ 等(ら)→ら 拘わらず→かかわらず |

(7) 常用漢字表にはずれた部分をそれぞれ一定の他の漢字に改めて書く。 | 弘報→広報 顛末→始末、事の経過 覊束→拘束 彼此流用→相互流用 橋梁→橋 封緘→封 牽連→関連 慰藉料→慰謝料 竣功→完成 外廓→外郭 傷痍→傷病 吃水→喫水 蕃殖→繁殖 饗応→供応 碇泊→停泊 繋留→係留 塵芥焼却場→ごみ焼場、ごみ焼却場 繋属→係属 訊問→尋問 闕席→欠席 洗滌→洗浄 交叉点→交差点 疏明→疎明 扣除→控除 顛覆→転覆 撒水管→散水管 緬羊→綿羊 醇化→純化 落磐→落盤 障碍→障害 剰す→余す 侵蝕→侵食 |

(8) 一定の言葉に言い換えて書く。 | 捺印→押印 陥穽→落し穴 苑地→園地 狼狽→ろうばい、慌てる |

(9) 常用漢字表にあっても仮名で書く。 | 虞、恐れ→おそれ 且つ→かつ 従って(接続詞)→したがって 但し→ただし 又→また 但書→ただし書 因る→よる 外→ほか |

2 次のような語は、適切な表現に改める。

項目 | 具体例 |

不快感をもたれないような用語で書く。 | つんぼ→耳が聞こえない者 おし→口がきけない者 めくら→目が見えない者 不具→身体の障害等 廃疾→障害、疾病等 不具廃疾→障害、重度障害等 白痴者→重度知的障害者等 |

3 次のような語は、漢字をそのまま用いる。(振り仮名を付ける。)

項目 | 具体例 |

専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で書くと理解することが困難であると認められる用語 | 暗渠 按分 蛾 砒素 埠頭 |

別表第4(第17条関係)

(平21訓令11・平22訓令9・平28訓令11・一部改正)

送り仮名の付け方

| 通則 | 具体例 | |

単独の語 | 活用のある語 | 1 本則 活用のある語(通則2を適用する語を除く。)は、活用語尾を送る。 | ・表す 著す 憤る 承る 行う 書く 断る 賜る 実る 催す ・現れる 生きる 陥れる 考える 助ける ・荒い 潔い 賢い 濃い ・主だ |

例外(1) 語幹が「し」で終わる形容詞は、「し」から送る。 | ・著しい 惜しい 悔しい 恋しい 珍しい | ||

例外(2) 活用語尾の前に「か」「やか」「らか」を含む形容動詞は、その音節から送る。 | ・暖かだ 細かだ 静かだ ・穏やかだ 健やかだ 和やかだ ・明らかだ 平らかだ 滑らかだ 柔らかだ | ||

右の語は、右に示すように送る。 | ・明らむ 味わう 哀れむ 慈しむ 教わる 脅(おど)かす 異なる 脅(おびや)かす 関わる 食らう 逆らう 捕まる 群がる 和らぐ 揺する ・明るい 危ない 危うい 大きい 少ない 小さい 冷たい 平たい ・新ただ 同じだ 盛んだ 平らだ 懇ろだ 惨めだ 哀れだ 幸いだ 幸せだ 巧みだ ・着る 寝る 来る | ||

2 本則 活用語尾以外の部分に他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る。( )の中は、含まれている語を示す。 |

| ||

(1) 動詞の活用形又はそれに準ずるものを含むもの | ・動かす(動く) 照らす(照る) ・語らう(語る) 計らう(計る) 向かう(向う) ・浮かぶ(浮く) ・生まれる(生む) 押さえる(押す) 捕らえる(捕る) ・勇ましい(勇む) 輝かしい(輝く) 喜ばしい(喜ぶ) ・晴れやかだ(晴れる) ・及ぼす(及ぶ) 積もる(積む) 聞こえる(聞く) ・頼もしい(頼む) ・起こる(起きる) 落とす(落ちる) 暮らす(暮れる) 冷やす(冷える) ・当たる(当てる) 終わる(終える) 変わる(変える) 集まる(集める) 定まる(定める) 連なる(連ねる) 交わる(交える) 混ざる・混じる(混ぜる) | ||

(2) 形容詞・形容動詞の語幹を含むもの | ・重んずる(重い) 若やぐ(若い) ・怪しむ(怪しい) 悲しむ(悲しい) 苦しがる(苦しい) ・確かめる(確かだ) ・重たい(重い) 憎らしい(憎い) 古めかしい(古い) ・細かい(細かだ) 柔らかい(柔らかだ) ・清らかだ(清い) 高らかだ(高い) ・寂しげだ(寂しい) | ||

(3) 名詞を含むもの | 汗ばむ(汗) 先んずる(先) 春めく(春) 男らしい(男) | ||

(4) 右の語は、それぞれ( )の中に示す語を含むものとは考えず、通則1によるものとする。 | 明るい(明ける) 荒い(荒れる) 悔しい(悔いる) 恋しい(恋う) | ||

活用のない語 | 3 本則 名詞(通則4を適用する語を除く。)は、送り仮名を付けない。 | ・月 鳥 花 山 ・男 女 ・彼 何 | |

例外(1) 右の語は、最後の音節を送る。 | 辺り 哀れ 勢い 幾ら 後ろ 傍ら 幸い 幸せ 全て 互い 便り 半ば 情け 斜め 独り 誉れ 自ら 災い | ||

例外(2) 数をかぞえる「つ」を含む名詞は、その「つ」を送る。 | 一つ 二つ 三つ 幾つ | ||

4 本則 活用のある語から転じた名詞及び活用のある語に「さ」「み」「げ」などの接尾語が付いて名詞になったものは、もとの語の送り仮名の付け方によって送る。 |

| ||

(1) 活用のある語から転じたもの | ・動き 仰せ 恐れ 薫り 曇り 調べ 届け 願い 晴れ ・当たり 代わり 向かい ・狩り 答え 問い 祭り 群れ ・憩い 愁い 憂い 香り 極み 初め | ||

(2) 「さ」「み」「げ」など接尾語が付いたもの | ・暑さ 大きさ 正しさ 確かさ 明るみ 重み 憎しみ 惜しげ | ||

例外 右の語は、送り仮名を付けない。 | ・謡 虞 趣 氷 印 頂 帯 畳 ・卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞 ・折 係 掛(かかり) 組 肥 巻 並(なみ) 割 | ||

注 ここに掲げた「組」は、「花の組」「赤の組」などのように使った場合の「くみ」であり、例えば「活字の組みが緩む。」などとして使う場合の「くみ」を意味するものではない。「光」「折」「係」なども、同様に動詞の意識が残っているような使い方の場合は、この例外に該当しない。したがって、本則を適用して送り仮名を付ける。 |

| ||

なお、表に記入したり記号的に用いたりする場合には、右の例に示すように、原則として、( )の中の送り仮名を省く。 | 晴(れ) 曇(り) 問(い) 答(え) 終(わり) 生(まれ) | ||

5 本則 副詞・連体詞・接続詞は、最後の音節を送る。 | ・必ず 更に 少し 既に 全く 再び 最も ・来る 去る ・及び | ||

例外(1) 右の語は、右に示すように送る。 | 明くる 大いに 直ちに 並びに 若しくは | ||

例外(2) 右のように、他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る。( )の中は、含まれている語を示す。 | 併せて(併せる) 至って(至る) 恐らく(恐れる) 絶えず(絶える) 例えば(例える) 努めて(努める) 辛うじて(辛い) 必ずしも(必ず) 互いに(互い) 少なくとも(少ない) | ||

注 接続詞は、原則として、右の4語は漢字で書き、それ以外は仮名で書く。 | 及び 並びに 又は 若しくは | ||

複合の語 | 6 本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。 |

| |

(1) 活用のある語 | ・書き抜く 流れ込む 打ち合わせる 申し込む 向かい合わせる 長引く 若返る 裏切る 旅立つ 取り扱う ・聞き苦しい 薄暗い 草深い 心細い 待ち遠しい 軽々しい 若々しい 女々しい ・気軽だ 望み薄だ | ||

(2) 活用のない語 | ・後ろ姿 斜め左 花便り 独り言 卸商 目印 ・封切り 物知り 落書き 雨上がり 墓参り 日当たり 夜明かし 先駆け 巣立ち 手渡し ・入り江 飛び火 教え子 合わせ鏡 生き物 落ち葉 寒空 深情け 愚か者 ・行き帰り 伸び縮み 乗り降り 抜け駆け 作り笑い 暮らし向き 歩み寄り 移り変わり ・長生き 早起き 苦し紛れ 大写し ・粘り強さ 有り難み 待ち遠しさ 乳飲み子 無理強い 立ち居振る舞い ・次々 常々 近々 深々 ・休み休み 行く行く | ||

例外 活用のない語で読み間違えるおそれのない右の語は、右のように送り仮名を省く。 | 明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 魚釣用具 受入れ 受皿 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期限付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 据置き 据付け 捨場 仕分 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け 釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 問合せ 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 貼付け 引上げ 引揚げ 引受け 引起し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し 前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持家 持分 持込み 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え 割当て 割増し 割戻し | ||

注 「こけら落とし」「さび止め」「洗いざらし」「打ちひも」のように、前又は後ろの部分を仮名で書く場合は、他の部分については、単独の語の送り仮名の付け方による。 |

| ||

7 複合の語のうち、次のような名詞は、慣用に従って、送り仮名を付けない。 |

| ||

(1) 特定の領域の語で、慣用が固定していると認められるもの 注 「(博多)織」「売上(高)」などのようにして掲げたものは、( )の中を他の漢字で置き換えた場合にも、この通則を適用する。 | ・関取 頭取 取締役 事務取扱 ・(博多)織 (型絵)染 (春慶)塗 (鎌倉)彫 (備前)焼 ・書留 気付 切符 消印 小包 振替 踏切 請負 売値 買値 仲買 歩合 両替 割引 組合 手当 作付面積 ・売上(高) 貸付(金) 借入(金) 繰越(金) 小売(商) 積立(金) 取扱(所) 取扱(注意) 取次(店) 取引(所) 乗換(駅) 乗組(員) 引受(時刻) 引受(人) 引換(券) (代金)引換 振出(人) 待合(室) 見積(書) 申込(書) | ||

(2) 一般に、慣用が固定していると認められるもの 注 通則7を適用する語は、例として挙げたもので尽きず、慣用が固定していると認められる限り、同類の語にも及ぶ。通則7を適用してよいかどうか判断し難い場合には、通則6を適用する。 | ・合図 合服 合間 預入金 編上靴 植木 (進退)伺 浮袋 浮世絵 受入額 受入先 受入年月日 受付 受取 受払金 打切補償 埋立区域 埋立事業 埋立地 裏書 売掛金 売出発行 売手 売主 売渡価格 売渡先 絵巻物 襟巻 沖合 置物 奥書 奥付 押売 押出機 覚書 折返線 織元 織物 卸売 買上品 買受人 買掛金 外貨建債権 概算払 買手 買主 書付 過誤払 貸方 貸越金 貸室 貸席 貸倒引当金 貸出金 貸出票 貸主 貸船 貸本 貸間 貸家 箇条書 肩書 貸渡業 借受人 借方 借越金 刈取機 借主 仮渡金 缶詰 切替組合員 切替日 くじ引 組入金 組立工 繰上償還 繰入金 繰入限度額 繰入率 繰替金 繰延資産 月賦払 現金払 小売 小切手 木立 子守 献立 先取特権 挿絵 差押(命令) 座敷 指図 差出人 差引勘定 差引簿 刺身 試合 仕上機械 仕上工 仕入価格 仕掛花火 仕掛品 敷網 敷居 敷石 敷金 敷地 敷布 敷物 軸受 下請工事 仕出屋 仕立券 仕立物 仕立屋 質入証券 支払 支払元受高 字引 仕向地 事務引継 締切日 所得割 新株買付契約書 据置(期間) (支出)済(額) 備付品 ただし書 立会演説 立会人 立入検査 立場 竜巻 立替金 立替払 建具 建坪 建値 建前 建物 棚卸 資産 月掛貯金 (条件)付(採用) 付添人 漬物 積卸施設 積出地 積荷 詰所 釣堀 出入口 出来高払 手付金 手引 手引書 手回品 手持品 灯台守 (欠席)届 留置電報 取入口 取替品 取組 取消処分 (麻薬)取締法 取立金 取立訴訟 取付工事 取引 取戻請求権 問屋 仲立業 投売品 並木 縄張 荷扱場 荷受人 荷造機 荷造費 (休暇)願 乗合船 乗合旅客 場合 羽織 葉巻 履物 払込(金) 払下品 払出金 払戻金 払戻証書 払渡金 払渡郵便局 番組 番付 控室 引当金 引継事業 引継調書 引取経費 引取税 引渡(人) 引込線 日付 瓶詰 封切館 福引(券) 振込金 船積貨物 不渡手形 分割払 掘抜井戸 前受金 前貸金 巻上機 巻紙 巻尺 巻物 見返物資 見込額 見込数量 見込納付 水張検査 水引 見取図 見習工 未払勘定 未払年金 見舞品 名義書換 申立人 持込禁止 元売業者 物置 物語 物干場 役割 屋敷 雇入契約 雇止手当 夕立 譲受人 湯沸器 呼出符号 読替規定 陸揚地 陸揚量 割合 割当額 割高 割増金 割戻金 割安 | ||

別表第5(第25条関係)

(平21訓令11・平22訓令9・令2訓令1・一部改正)

記号の用い方

1 「。」(句点)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 一つの文を完全に言い切ったところに用いる。 | ア 市町村に市町村長を置く。 イ 普通地方公共団体の長の任期は、4年とする。 |

(2) 「 」や( )の中でも、文の終わりに用いる。 | ア この条例は、令和2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 |

(3) 名詞形で終わっていて、更に文が続く場合に用いる。 | ア 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。) |

(4) 「こと」又は「とき」で終わっている場合に用いる。 | ア 予算を定めること。 イ 市長が適当と認めたとき。 |

注 名詞形で終わっている場合には、用いない。 | ア 住所(法人にあっては、事務所の所在地) イ 市長が不適当と認めたもの |

2 「、」(読点)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 文の中で、語の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。 | ア 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 |

(2) 叙述の主題を示す「は」「も」などの下に用いる。 | ア この条例は、公布の日から施行する。 イ 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない。 |

(3) 文の初めに置く接続詞、副詞などの後に用いる。 | また、ただし、したがって、さて、しかし、ところで、もし、 |

(4) 「かつ」の前後及び「ただし」の後に用いる。 | ア 通知し、かつ、公表する。 イ 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。 |

ただし、「かつ」の前後に単語と単語の場合は、用いない。 | ア 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため……。 |

(5) 三つ以上の名詞を「及び」「又は」というような接続詞で結ぶ場合。 | ア 道路、河川及び海岸 イ 拘留、科料又は没収の刑 |

(6) 二つ以上の動詞、形容詞又は副詞を「及び」「又は」というような接続詞で結ぶ場合 | ア 取得し、管理し、及び廃止すること。 イ 所有し、占有し、又は管理する。 |

3 「・」(なかてん)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 名詞の並列の場合に用いる。 | ア 対話・講演・映画・放送などにわたる諸問題について…… |

(2) 数詞を並べる場合に用いる。 | ア 会員は、四・五人です。 イ 鳥が三・四羽飛んで行く。 |

注 名詞以外の語句を列挙する場合には、用いない。 | ア 社会的、歴史的考慮 |

4 「( )」(かっこ)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 一つの語句又は文の次に、それについて特に注記を加える場合に用いる。 | ア 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。) イ 地方公務員(地方公共団体の全ての公務員をいう。以下同じ。) |

(2) 条例、規則などの条文の見出しに用いる。 | ア (目的) 第1条 この法律は、全ての国民に基本的人権の享有を保障する…… |

5 「 」(かぎかっこ)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 用語を定義、略称を設ける場合に用いる。 | ア 「毎会計年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの間を指す。 イ 一般職に属する全ての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。 |

6 「~」(なみがた)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 時、所、数、順序などを継続的に示すとき(略して表す場合)。 | ア 8時30分~11時 イ 大阪~東京 ウ 1億5~6,000万円 エ 3等級~5等級 |

7 「:」(コロン)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 次に続く説明文又はその他の語句がある場合とか、時刻を示す場合の省略符号に用いる。 | ア 単位:円 イ 電話:6383―1111 ウ 午後5:15(午後5時15分) |

8 「.」(ピリオド)を使う場合

項目 | 具体例 |

(1) 単位、見出し記号及び省略符号の場合に用いる。 | ア 1,234.00円 イ 0.12% |

別表第6(第26条関係)

見出し符号の用い方

1 項目を細別するときは、次のとおりとする。

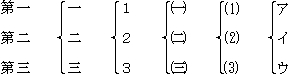

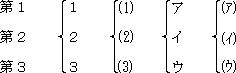

(1) 横書きの場合

(2) 縦書きの場合