R7一中ブログその3

R8年2月12日(木曜日)人と防災未来センター(第2学年校外学習)

第2学年が校外学習に行ってきました。

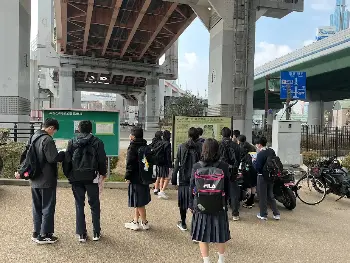

第2学年では総合的な学習の時間を使って防災学習に取り組んできました。それらの学習のまとめと、来年の修学旅行における班活動の事前練習を目的として、震災から復興した街、神戸を舞台に探究活動を行いました。

人と防災未来センターで学びを深めるプログラムと、元町・三宮界隈でロゲイニングをするプログラムを午前と午後の二部制で行いました。

これまでの学習を総括するプログラムと、今後の活動のための導入となるプログラムですが、どちらも共通するのは学習のプロセスが学習者に委ねられているところです。

センターで目にすることをこれまでの学習内容にいかに繋げることができるか。ロゲイニングをとおして仲間と協力して、いかに繋がることができるか。どちらも第2学年が学年目標として掲げている「繋」がゴールになっています。ゴールだけが決まっていて、どの道を選んでゴールにたどり着くかは学習者に委ねられている、探究学習の醍醐味ともいえるこの取り組み。

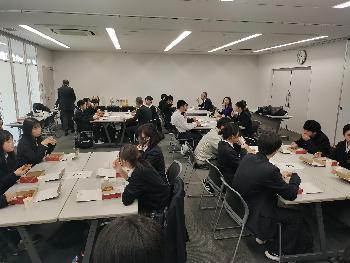

しおりに向かって仲間と頭を寄せ合いながら、あーでもないこーでもないと言いながら学びを進めていきます。意見をぶつけ合いながら、お互いの意見や考えを調整していく、自己調整という学びも生まれます。

お天気にも恵まれ、前向きに学習に取り組めたようですね。活動をとおして一回り大きくなった2年生の今後の活躍に期待がますます膨らみます。

R8年2月10日(火曜日)乗り入れスクーーーール

昨日お伝えしているとおり、本日3年生は私学入試本番です。

3年生のいない教室には午後からこの春入学予定の小学生をお招きする、乗り入れスクールを実施しました。

一中生徒会の引率で味舌、摂津両小学校の6年生が中学校の教室で席につきます。

教室ではスライドを用いて一中の生活を紹介しました。小学生は教室や廊下の掲示物に興味津々。中学校の活動や授業の様子などを少し感じてもらえたのではないでしょうか。

一中生活の紹介を受けた後はクラブ見学をしてもらいました。

入学してから仮入部期間はあるものの、まずは仮入部に来てもらえなければ楽しさもわかってもらえません。どのクラブも精一杯のおもてなしの心で未来の後輩たちを迎えます。

お土産を用意するクラブ、笑いを提供するクラブ、工夫の仕方は部活動ごとに様々ですが、どのクラブにも共通していることは活動をするときは真剣なところです。楽しそうで仲のよさそうな雰囲気とともに、それぞれの活動に情熱を注いでいる雰囲気も伝わっていればいいなと思います。春から一緒に忘れられない思い出を作ろうね。

R8年2月9日(月曜日)明日は私学入試です

今朝の冷え込みは強烈で、川の淀みの薄氷が今シーズン1番を物語っていました。

そんな1年でも最も冷え込むこの時期は、毎年3年生が春からの新生活へ向けて正念場を迎える時期でもあります。

私学入試の本番をいよいよ明日に控えた3年生を、放課後に1,2年生の評議委員が中心となって激励して送り出しました!!

体育館で学年集会を終え、家路につく3年生にむけて、明日の入試で持てる力を発揮できることを願って、後輩たちからエールが送られました。はにかみながら通り抜ける人、後輩と会話を交わす人、ハイタッチで通り過ぎる人、反応は様々ですが、学年集会で緊張した面持ちだった3年生の表情も、少し和らいだようでした。

明日も冷え込みが予想されます。受験生みんなが無事会場に到着し、持てる力を発揮できることを学校を挙げて応援しています。

がんばれ!3年生!!

R8年2月2日(月曜日)第1学年いじめ予防プログラム

第1学年では全3回シリーズでいじめ予防プログラムを実施しました。身のまわりにある「シンキングエラー」や「アンバランスパワー」を知り、自分たちの行動や思考を客観的に見つめなおす機会になりました。

※シンキングエラー:いじめ加害者や周囲が抱きがちな「間違った思い込み」や「自己正当化」を指す心理的・論理的エラー。「遊びだった」「お互い様だった」「みんなやっている」など、相手の苦痛を認識・共感できず、自己中心的な考えで行動を肯定してしまうこと。

※アンバランス・パワー:加害者と被害者の間に「力の不均衡(強い者と弱い者)」が存在する状態。やり返すことができない、または「嫌だ」と言えない力関係にあること。

授業をおえるたびに、おたよりとして学年みんなの考えがフィードバックされました。授業後の感想には「自分の行動を見直そうと思う」「自分にもそんなことがないか考えたい」「自分にもそんな考えがあるが気づけていなかった」というものがあり、決して人ごとではなく、自分事として考えられている様子が伝わってきました。

授業で取り上げたとしても、自分には関係のない話としてしまってはまったく意味がありません。せっかく学んだことですから、日常生活の中に潜むこれらの事象に気づき、一人ひとりが「いじめをゆるさない」という気持ちを持ち続けることが大切です。

最終回の授業では「be a HERO」というタイトルで一人ひとりの行動宣言をしました。身のまわりに潜む「いじめの種」を見逃さず、そもそも「いじめの種」がまかれることすら許さない集団にしていくためには、まずはあなたの行動を変えることが近道です。たった一人の力で200人の集団を変えることは難しいかもしれません。しかし、考えを変え、行動が変わった一人が200人集まれば、それは集団として大きく変化したことにはならないでしょうか。まずは「あなたにできること」を実直に、着実に続けていきましょうね。

R8年1月23日(金曜日)第2学年防災・減災学習(ダイレクトロード)

第2学年では総合的な学習の時間で防災に関する授業が始まっています。

防災学習の一環として取り組んだ「ダイレクトロード」をレポートします。

※ダイレクトロード:災害協力シミュレーションゲーム。カードゲーム型の防災訓練の教材です。災害対応に必要な行動や考え方を、参加者同士が協力して修得することができます。

今回は摂津市を想定し、内陸の町で巨大地震が発生した設定で班に分かれて、ゲームが開始しました。津波が来ることはないこと、すでに近隣で火災が発生していることが全員に共通の情報として与えられます。班では各自に数枚ずつカードが配られ、そこに書かれている情報は自分しか知らない情報になっています。時間が経過するごとに災害の場で想定される新たなトラブルが全体に発信され、ミッションが発生します。自分しか知らない情報をうまく班員のみんなに共有して、次から次に発生するミッションを解決していけるのか・・・?

実際に災害が起これば、1分1秒ごとに状況が変化し、同時多発的にトラブルが発生することが想定されます。身に降りかかる様々なトラブルに、いかに冷静に、いかに協力して立ち向かっていけるのかを疑似体験することができました。真剣に話し合う場面、解決を導けて皆で笑いあう場面、様々な表情が見られました。

有事の際に同じ心境でいられるとは想像できませんが、今回のように真剣に議論し、笑顔を忘れずに、近くの人たちと協力して立ち向かっていけば、災害を防いだり、あるいは被害を最小限に抑えたりすることができるのかなと思います。

2年生は防災学習のまとめとして2月に神戸の「人と防災未来センター」への校外学習を予定しています。学びを経て、社会で地域で活躍できる人に成長してほしいです。

R8年1月23日(金曜日)PTAから桜の苗木を寄贈いただきました!!

本校は令和11年度に創立70周年を迎えます。節目の年にむけて、今年度は桜の苗木をご寄贈いただき、生徒会執行部の皆さんとともに植樹しました。

寒風吹きすさぶ中、執行部の皆さんは慣れない土木作業に四苦八苦しながら、冬の硬い地面を掘り進めていきます。仕上げに業者の方の振るうスコップさばきに感嘆の声をあげながら、無事に植樹されました。

正門入ってすぐ左手のクスノキの横に、まだ頼りない様子で植わっています。成長の様子をみんなで大切に見守っていきましょう!!

PTAの皆さま、ご寄贈ありがとうございました!!

R8年1月18日(日曜日)一中校区クリーン大作戦

少し動くと汗ばむくらいの晴天に恵まれ、クリーン大作戦を実施しました。

地域の皆さま、未就学児や小中学生とその保護者様、小中学校の教員に加え、地域にある星翔高校の野球部の皆さんと、先生にもご参加いただき、一斉に校区の清掃活動を行いました。今年は総勢200名を超える皆様にご参加いただく運びとなりました。

地域の皆さまの結びつきも強く、ごみ回収の後には自然と会話の輪が生まれ、参加者同士が談笑されている様子が印象的でした。日頃から活発な地域の皆様に支えられ、応援していただくことで本校の教育活動が円滑に実施できているんだなあと改めて実感する1日でした。

本校の野球部の皆さんには部活動として参加いただきました。かの大谷翔平の有名なエピソードにゴミを拾うことで運を拾うというものがありますが、本校の野球部にも幸運が訪れることを願います。次の大会でも応援よろしくお願いします。野球部はゴミを拾った後、大正川へ10kmのロードワークに出かけていきました…。中学生の体力って底なしですね!運×努力、ますます応援に熱がこもります。

最終的に回収されたごみの総重量は96キログラム。参加者の皆さんから「街がきれいになってほとんどゴミも落ちてないですね」と声をかけてもらいました。確かにゴミの量は年々減少傾向にあります。考えてみたのですが、これは地域の皆さんが日頃から意識して美化活動に取り組んでおられる証拠であり、クリーン大作戦のような行事の時だけに行うのではなく、もはや日常化していることの現れだと思います。

地域の結びつき、共助の意識、中学生にも大切にしてほしいシーンがたくさん見られました。参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!!そしてお疲れさまでした!

R8年1月17日(土曜日)生徒会の発表~摂津市教育フォーラム~

摂津市教育フォーラムに本校の生徒会執行部が登壇し、日常の取組みを発表しました。

摂津市内中学校の生徒会執行部が一堂に会して、各校の代表として生徒会の取組みを発表したのですが、本校の執行部の特徴は、役員自身が「こんなことをやってみたい」ということを実現に向けて企画運営しているという印象を受けました。

発表を見守る顧問教員の背中を切り取ってみましたが、送り出したとき不安そうだった背中が、発表が進むにつれてどんどん誇らしさを感じる背中へと変化していったことが印象的でした。とても立派な発表だったと思います。

その後の講演の中で、講演者から会場全体に「自発的と主体的の違いについて説明できる?」と質問が投げかけられました。誰も答えられない重い空気を切り裂いたのは、本校2年執行委員のTさんでした。

「自発的はゼロからイチを作る、主体的はイチをニやサンにしていくことと思います」

秀逸な回答に、会場中のたくさんの大人が感嘆を漏らし、驚くばかりでした。

その後、摂津市の教育長と「校則について」のディスカッションが繰り広げられましたが、そこでも皆さん大活躍でした。校則についての率直な疑問から始まり、なぜ校則が定められているのか中学生の今の声が教育長にぶつけられます。終わりに「どのような校則が望ましいと思うか」の質問に、「生徒の安心安全が守られる校則であってほしい」という意見が他校の生徒から出ました。「立派な回答だな」と感心していたところ、本校の1年生がすっと挙手しました。これ以上の回答はないのではと思ってしまいましたが、「先生不足が社会問題になっている。先生にとっても生徒に説明しやすい校則であってほしい」と想像を超える新たな観点の意見が出されました。これには会場に参加していた多くの先生方から思わず拍手が起こったほどでした。

フォーラム終了後は、摂津市の教育委員の皆さまと軽食を囲んで座談会が催されました。話が盛り上がらない時のため、我々教員もそばで控えていましたが、それもいらぬ心配で、思い思いに意見を聞いてもらい、また、教育委員の方からの問いかけに堂々と答えていました。

一日をとおして、一中の生徒のポテンシャルに驚かされるばかりの貴重な体験がたくさんできました。本校の生徒に限らず、中学生の考えていることって本当にすごいなと(語彙力…)痛感しました。

我々大人は様々なことでもっと中学生を頼って、協力して問題を解決していくべきだなと再確認できた有意義な1日でした。

R8年1月16日(金曜日)避難訓練

本日、放課後に地震を想定した避難訓練を実施しました。今回は授業終了後の休み時間に、予告なしで訓練を開始する形とし、実際の災害発生時に近い状況を想定しました。

突然の開始にもかかわらず、生徒たちはそれぞれの場所で身を守る行動をとり、揺れが収まったことを知らせる放送を聞いてから、落ち着いて避難を始めることができました。授業中に行う避難訓練とは異なり、戸惑いもあったことと思いますが、大きな混乱はなく、約600名の生徒の点呼は5分30秒で完了しました。

今回は「予告なし」での実施ということもあり、トイレに行っていた生徒がいるなど、より現実的な場面も見られました。目標としていた5分には30秒及びませんでしたが、訓練後には担当教員から「時間の早さだけが大切なのではなく、いかに安全に、そして確実に避難するかを考えることが重要である」と訓練成功を評価するコメントがありました。

校長先生からは、「まずは自分の身を守る行動(自助)を最優先にし、余裕があれば周りの人を助ける行動(共助)を考えてほしい」との呼びかけがありました。また、避難時の合言葉「おはしも(おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない)」に、「て(低学年を優先して)」を加えた本校独自のキーワード「おはしもて」が紹介され、中学生が地域の防災を支える存在であることについてお話がありました。

本校では、近隣のこども園と連携し、中学生が未就学児の手を引いて行う垂直避難訓練にも取り組んでいます。始業式で確認した「人の役に立つ行動」が、防災の場面においても大切であることを、改めて実感する機会となりました。

今後も、いざというときに命を守る行動がとれるよう、日々の学びを大切にしていきます。

R8年1月8日(木曜日)3学期始業式

令和8年最初の更新です。皆さま本年もどうぞよろしくお願いいたします。

まるで冬の早朝の凛とした空気に包まれるような雰囲気の中、三学期の幕が上がりました。

始業式では、校長先生から新年のご挨拶があった後、一中生の素晴らしい行動について賞賛のお言葉がありました。冬休み中、市内の中学校から図書室の大型本棚を譲り受ける機会があり、その運搬作業に多くの生徒が力を貸してくれたことへの感謝の言葉でした。

校長先生は日頃から「人の役に立つ行動」の大切さを伝え、地域や社会に貢献できる人に育ってほしいと、さまざまな場面で話されています。その思いを受け止め、協力の依頼に快く応じてくれた生徒たちの姿に、私たち教職員も大きな誇りを感じました。

また、三学期始業式では多くの生徒が表彰されました。運動部・文化部での活躍に加え、個人で参加した発明展での受賞など、内容は多岐にわたり、これもまた大変喜ばしいことでした。

式では、時間を守って集合し、話し手に自然と注目しながら耳を傾ける姿が見られました。一見当たり前のことかもしれませんが、このような雰囲気を自然につくり出せることこそ、一中の大切なレガシーだと感じています。「当たり前のことを当たり前にできる」その姿勢を、これからも大切にしていってほしいと思います。

令和8年が、生徒の皆さん、そして保護者・地域の皆さまにとって、実り多い一年となることを心から願っています。

更新日:2026年02月12日