R7一中ブログその2

R7年12月18日(木曜日)科学技術部の取組み

本日、日頃の活動の成果が朝日新聞社の目に留まり、本校の科学技術部が取材を受けました。

東京本社政治部の記者さんが、まずは別室で3年生の生徒のインタビューの後、実際にコンピューター室で活動している様子を熱心に取材されました。

本校の科学技術部は市内中学校や近隣の高等学校とも連携して活動し、研究発表を行っていることは文化発表会のレポートでお伝えしていたところですが、IT系の技術コンテストにも出場しており、上位入賞を果たしています。高校生年代が中心のコンテストで、上位入賞者には中学生がまばらという中、有名私立中や付属中学に紛れて一般の公立中学校である本校が名を連ねている状況が今回の取材につながったようです。

記者さんの取材に答えながら軽快にタイピングして課題をクリアしていく様子は、さすが上位入賞者という余裕を感じます。

折しも本校2年生が、来年2月1日に東京で開催される日本情報オリンピック・セミファイナルに進出を決めたという連絡が届いたところでした。来年も科学技術部の皆さんの活躍から目が離せません!!

R7年12月16日(火曜日)非行防止教室

本日は茨木サポートセンターより講師をお招きし、非行防止教室を実施しました。

冒頭、担当教員から「自分は関係ないわーと思っている人も、知ることで自分を守れる、友だちを守れることがある。」と呼びかけがあり、集中した雰囲気で講演が始まりました。

「窃盗」「薬物」「SNS」3つのテーマで中学生が巻き込まれやすい犯罪について丁寧な説明がありました。14歳で大人と同じように刑事事件として扱われ、逮捕されるということ、知識がなかったために罪を犯してしまう可能性、いろいろなケースを例に知識の伝達がありました。講演の最後に「こんなとき あなたならどうしますか」と呼びかけがありました。一人ひとりが、責任ある大人として考えなければならない年齢(14歳)を中学時代に迎えます。この経験が一人ひとりの幸せな未来につながってくれることを願っています。

大切なお話をお聞かせいただいた茨木少年サポートセンターの講師様、ありがとうございました。

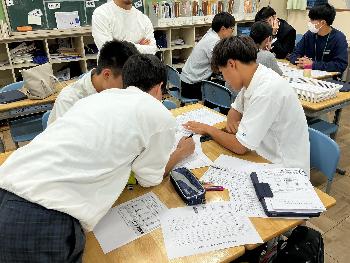

R7年12月11日(水曜日)第1学年数学科課題解決学習プレゼン

本ブログ11月14日公開研究授業時でお伝えしていた授業の内容について、いよいよまとめの時期に入り、各クラスでグループごとのプレゼンが始まりました。

今回の授業は比例反比例の単元で、自動販売機のラインナップと価格設定の提案をするというものでした。

部活動の生徒のためにスポーツドリンクを買いやすい値段に設定したグループや、冬はカフェオレの値段を上げて夏は下げる設定をしたグループ、人気の高い商品でいかに利益を生み出すかに特化したグループなどなど、グループごとの意図が感じられ、興味深いプレゼンになりました。

当初は、購買側に有利な価格設定が頻発するのでは?と危惧していましたが、意外や意外、どのように利益を生み出すかという販売側の視点に立った提案の方が多いような印象です。どのようにして市場の価格設定がなされているのか疑似体験できているのかもしれません。

グループ発表の評価は生徒たちの相互評価により行われます。「比例反比例のグラフだけでなく、表も参考にした結果を具体的に説明につかえていた。」など、自分たちも同じ課題に取り組んでいるため、評価のコメント欄にもたくさんの書き込みがされていました。

プレゼンには校長先生はじめ、入れ代わり立ち代わり多くの先生が聞きに来ていました。さあ、このプレゼンが次にどのような発展を見せるのか。楽しみですね。

R7年12月8日(月曜日)第3学年SDGs探究学習プレゼン

3年生は2年次にグローカルキャリアに関する探究学習をした経験を活かし、視点をミクロからマクロにして、いよいよSDGsに向き合いました。1学期から導入学習に取り組み、2学期をとおして探究活動を行った成果を発表しました。

世界中の大人たちが目標達成に向けて取り組みを進めても、劇的な解決に至らないゴールに向かって、一中生なりの視点でアプローチしました。各グループごとにゴールを設定し、アイデアをぶつけ合ってきました。先日のクラス代表選抜プレゼンを勝ち抜いた、各クラスの代表グループによる最終発表が行われました。

きっと大人では思いついたとしても、考える前に「無理だな」と中途で方針転換してしまいそうなアプローチでも、そこは中学生ならではの自由な発想で、最終発表までやりきった内容も複数ありました。各種の文献や、民間のデータなども引用しながら自分たちの発想の実現可能性を裏付けていきます。

今回のような探究学習では、ゴールは決まっていてもそこに至る道のりは自由で、正解もありません。時には無駄足だったり、見当違いなことに時間を費やしてしまっていたりすることも当然あります。しかし、そのような経験から新しい発見が生まれたり、別の興味がわいてきたり、その経験をする前では思いもつかなかったような発想ができるようになったりすることも同様にあるのです。タイパ、コスパを求める時代ではありますが、考えることをやめてしまったら人間に存在価値はあるのでしょうか。このような経験をとおして、知識を与えられるだけでなく、自ら新しい価値観を生み出せる人に成長してほしいと願ってやみません。代表発表したグループだけでなく、すべての生徒にそのチャンスが与えられた今回の取組みだったと思います。

今回の発表は参観も兼ねており、クラス内発表、全体発表の際に第3学年の保護者の皆さまに生徒たちの研究の成果をご覧いただきました。師走のお忙しい中、ご来校のうえ、直接励ましの拍手・お言葉を賜りました保護者の皆さまに感謝申しあげます。ありがとうございました!!

R7年12月5日(金曜日)第2学年職種体験最終プレゼン

本ブログで1学期からたびたび紹介しておりました第2学年職種体験の取組みの集大成として、本日5,6時間目に協力企業の皆様に最終プレゼンを行いました!!今回は授業参観も兼ねており、たくさんの保護者の皆さまにも見ていただくことができました。

第2学年では、1学期から取り組みをスタートし、協力企業から出された課題について、探究的な学習を進めてきました。今年度の協力企業は地元企業ばかりで、『せっつ愛を育む探究学習~地域や社会をよくするために何をすべきか考える~』を達成するために何度も来校いただいたり、あるいはこちらから職場にお伺いしたり、長期にわたって多大なご協力を賜りました。

「イベントの内容提案」「既存商品の新しい活用法の提案」「SDGsの取組み提案」「他業種との連携提案」「CMの作成」などなど…企業ごとに出された課題から生徒たちは解決すべき問題点を導き出し、解決に向けた仮説を立て、解決に必要な情報を収集し、自分たちの仮説を立証していきます。マーケティングのため、路上アンケートをとりに校外へ出かけたり、課題をよりリアルに捉えるために実店舗を視察に行ったり、それぞれのグループごとに必要と考えたことは、可能な限り実行に移し、その結果を反映させてプレゼンに臨みました。

グループの発表が終わるたびに、企業の皆さまから評価をいただきました。生徒の真剣な想いに応えるように、企業の皆さまの評価も真剣。よいところを褒めるばかりではなく、改善が必要な部分についてはビシッとご指摘くださいました。中学生を子ども扱いすることなく、対等な関係で評価しようとしていただいた姿勢がとてもありがたかったです。生徒にとっては仕事のやりがいだけでなく、厳しさも感じることができたのではないでしょうか。

ご協力いただいた企業の皆さま、長期間ありがとうございました。

R7年12月4日(木曜日)戦後80年平和祈念講演会

本日は長崎県の平和祈念館より、橋本富太郎氏をお招きし、被爆体験講話をしていただきました。

橋本さんは2歳になる前に、長崎で被爆されました。爆心地とご自宅の位置関係や、原子爆弾投下前後の航空写真、被害にあった市街地の資料写真、ご親族のメモなども交えながら被害の凄惨さを訥々と語られました。当然ご自身の記憶にはないであろう空襲警報のサイレンを体が覚えており、今でも手が震えるということをお話しされました。実際に体験した方でなければ聞けないお話を直接聞くことができました。

会の最後に橋本さんからメッセージを託されました。「学んでください。知ることで超えられる。武器になるのは兵力ではなく知力です。」「行動してください。我々一人ひとりの力は『微力ではあるけれど無力ではない」のです。」

戦後80年の節目の本年。戦争を体験された方自体が稀有な存在となりつつあります。そのような方から、直接想いを託された私たちにできることは何なのか。橋本さんのおっしゃる通り「知る」ことしかないのかもしれません。長崎の被害のことを聞くことはできました。では、大阪は?摂津は?私の祖先は?いったいどんな被害にあったのでしょうか。戦争についてどのような想いを持つのか。知ることが増えれば考えるようになります。そして考えること自体すでに行動であり、一つ一つの微力な行動が紡がれて、未来を作っていくのだろうと心打たれました。その時点ですでに無力ではないのだと確信することができました。

是非ご家庭でも少しお話しする機会を持っていただければ幸いです。

橋本様、貴重な機会をいただきありがとうございました

R7年12月3日(水曜日)単元内自由進度学習~仲間とともに~

第2学年社会では戦国時代から江戸にかけて、日本が植民地にならなかった理由について、4人以内のグループで発表を行いました。

※単元内自由進度学習:一つの単元の中で、子どもたち一人ひとりが自分の理解度やペースに合わせて、学習を自由に進度調整しながら進めていく学習方法です。

生徒たちにはあらかじめ複数の資料だけが与えられています。最終的なゴール「なぜ日本は植民地にならなかったのか」に向けて、グループごとに小さな問いについて資料を参考に学びを深めていきます。ゴールだけが決まっていて、そこへ行きつくまでの道のりは自由です。自分の興味や、自分たちの立てた仮説に基づいて、残り時間を計算しながら学習の進度を決定します。

これまでの学習で得た知識をフル活用してアウトプットしようとする過程で、生徒たちの頭の中では、既習の知識が整理されていき、学習の定着に高い効果が期待できるのです。

当日は別のお仕事で来られていた市教委の指導主事にも参観いただきました。生徒の発表の中で、「地理的側面、歴史的側面、政治的側面など多角的な視点で理由を述べることができている」「植民地にならなかったという結果だけでなく、様々な理由の裏付けがあるため定着に効果があるのではないか」と高い評価をいただきました。

生徒たちは突然の来訪者に驚きながら、しかし積極的にプレゼンに臨み、自分たちの研究の成果を発表していました。新しい授業スタイルに戸惑いもあるようですが、アジャストしようと頑張っている様子がうかがえました。

R7年12月2日(火曜日)生徒の自治する学校~生徒会執行部のお仕事~

本日放課後に実施した代表者会議に、生徒会執行部から生徒会長が出席し、生徒会企画行事についての実施許可を申請しました。

※代表者会議:第一中学校の管理職、首席、各部代表教員による企画会議。主に職員会議の議案について事前に整理し、調整する。

生徒会長は、たくさんの教職員の中に飛び込み、堂々と生徒会執行部企画行事について提案しました。「学年の枠を超えてもっと仲良くしたい」「新入生を明るく前向きに迎え入れるために楽しい雰囲気を作っておきたい」熱い想いが、この企画の目的にあふれ出ていました。

しかし先生たちも真剣です。想いだけでは実施できないとばかりに「スケジュールについて見直しが必要」「グループ分けはもっと柔軟に考えられる」「得点を競うことだけに終始しないような工夫を!」様々な意見がぶつけられ、企画をブラッシュアップしていきます。それらの意見を参考にもう一度生徒会に持ち帰って再提案することとなりました。

最後は校長先生から「楽しみにしています」と、行事実施の実質的なGoサインが出ました。

生徒会長の表情がぱっと晴れやかになり、安堵とも達成感ともとれるような笑顔がはじけました。堂々とした振る舞い、先生たちと対等な立場で話し合いに臨む姿から中学2年生であることを忘れてしまっていました。緊張してたよね。お疲れさまでした。

R7年12月1日(月曜日)1年生パラキャン

第1学年では、5,6時間目に障がい者アスリートをお招きし、直接お話を聞いたり、ともにスポーツを楽しんだりしました。

※パラキャン:パラリンピックキャラバン→障がい者スポーツを題材にした教育・体験プログラム。障がいのあるアスリートを講師に招き、子どもたちがスポーツの実演や体験を通じて、障がい者スポーツの素晴らしさを知り、人間の可能性や多様性への理解を深めることを目的としています。

先生によるデモンストレーション、代表生徒の車いすバスケ体験など、身近な人々の様子に生徒たちも大興奮。シュートが放たれるたびに大歓声が上がります。しっかし、なかなか入りませんなあ。座ったままボールを投げあげることがどれだけ難しいことか…。車いすを推し進めることがどれだけ重労働か…。最後は全員が車いすに乗ってリレー体験をしたので、生徒たちは身をもって感じることができたと思います。

パラキャンの皆さんの進行により生徒たちも大盛り上がり。選手紹介や、競技の説明など、時に実演も交えながら、会場を大いに盛り上げていただきました。

パラキャンからお越しいただいた選手の皆様、ありがとうございました!!

R7年11月27日(木曜日)3年生「助産師さんによる講演会」

午後から助産師さんをお招きし3年生にむけてお話をしていただきました。

折り紙に空けた針の穴ほどの大きさの受精卵から、お母さんのおなかの中で成長していく妊娠周期ごとの胎児の模型を、各クラスから代表者が実際に抱っこさせてもらいました。最初は「ちっさ!!」という感想ばかりで笑いが起きる場面もありましたが、イチゴの重さ、グレープフルーツの重さ、メロンの重さと次第に大きく、重くなっていく模型を大事そうに抱きながら、生命の重みを感じているようでした。

会の終わりに3年生の代表生徒が、助産師さんにお礼のあいさつをしました。「ここまで育ててもらった過程を聞き大事にされてきたんだなと感じた。母に感謝したい。」助産師さんのおだやかな語り口が、会場中のあたたかな感謝の気持ちにつながったのかなと思いました。貴重なお時間をいただきありがとうございました。

R7年11月27日(木曜日)1年生「アイマスク体験」

本日、1時間目に1年生3組と5組の生徒が「アイマスク体験」に臨みました。3人一組になって、第2美術室→図書室(チェックポイント1)→校長室(チェックポイント2)→第2美術室というルートで、各ポイントへ着くとワークシートへスタンプを押してそれぞれの役割を交代し、スタート位置へ戻ったグループから感想を書きました。

アイマスクをした生徒は視界から得られる情報が遮断され、腰が引けたような姿勢で恐る恐る歩きますが、付き添っている生徒は肩や腕を貸しながら壁や段差など周囲の状況を分かり易く伝え、見えない恐怖を取り除くように優しく介助してくれました。(1組・2組・4組の生徒は明日の6時間目に同様の体験に臨む予定です。)どちらも実際に体験をすることで視覚障がいに対する理解を深めてくれたように感じました。

R7年11月21日(金曜日)『一中校区じゃんけん大会』

一中校区(味舌小、摂津小、一中)では、「魅力ある学校づくり」につながる取組みとしてじゃんけん大会を実施しました。児童会生徒会が連携し、小学校と中学校の繋がりを深め、校区の活性を推進することや互いの交流を深めることを目的として企画されました。

ZOOMを使って3校をオンラインでつなぎ、それぞれの学校を勝ち上がった代表3名で決勝ジャンケンを行いました。一中からは1年生が、摂津小から6年生が、味舌小からはなんと小学校1年生が代表として決勝の舞台にあがりました。

一中では午前中に期末考査が終わったばかりでしたが、代表の応援のためにたくさんの生徒&教員が駆けつけてくれました。(左下は大会を盛り上げるためのポスター)

一中生徒会執行部の進行で会場は大盛り上がり。満を持して1年生代表の登場です。

一中生の期待を背負って「じゃーんけーん、ぽん!!」果たして結果は…。一瞬の勝負の末、あえなく敗退となってしまいました。最終的には味舌小1年生が校区の統一王者となりました。

生徒会執行部のみなさんは当日の進行、カメラマン、会場の盛り上げと校区交流の活性に大きく貢献してくれました。この一瞬の勝負のために校内予選から時間をかけ、準備を積み重ねてきたのです。その道のりがあるからこそ、ZOOMを退出した後の、安堵の表情、お互いをたたえる大きな拍手、込みあげる達成感が得られたのではないでしょうか。(下の写真は10月下旬に実施した校内予選の様子です)

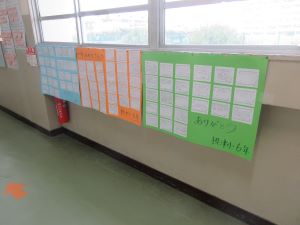

R7年11月19日(水曜日)『39(サンキュー)プロジェクト』

一中校区(味舌小、摂津小、一中)では、「魅力ある学校づくり」を推進するため、11月~12月にかけ『39(サンキュー)プロジェクト』と題して「3」と「9」のつく日に、仲間等へ日頃の感謝の気持ちを記入し全体掲示を行い「自己有用感を高める」という取組みを連携しながら実施しています。

左上の写真は、「3」と「9」のつく日に玄関前へ「のぼり」を立てて啓発している様子です。右上の写真は、10月末に実施した合唱コンクールの見学後、小学生から送られたお礼のメッセージの様子です。

上の3枚の写真は、各学年のフロアに「39カード」を提出する箱を設置した様子です。のぼりと提出箱は、どちらも美術部の生徒が作成してくれました。美術部の皆さん、快く作成してくれてありがとう!

R7年11月14日(金曜日)学校公開研究授業~スピンオフ~

前回お伝えしていた学校公開研究授業までの道のりをスピンオフとしてお伝えします。

10月下旬のとある放課後、いつもは静かなはずの1年2組の教室から、先生と生徒の活発な議論の声が聞こえてきます。学校公開研究授業に向けて、2年生の有志が放課後の時間に協力してくれて模擬授業が行われていました。

模擬授業では2年生も先生たちも1年生の生徒として、同じ立場で参加します。

授業者から本時の授業までの流れが説明され、いよいよ本番と同じ授業が始まります。生徒たちのグループから「小数はどうする?」「時間足りなくない?」、先生たちのグループから「グラフって何に使うん?必要?」「あとから出す資料のタイミングってそこでいい?わかりにくくない?」様々な意見が飛び交います。実際に1年生が感じるであろうわかりにくさを、少しずつ修正していきます。

それにしても参加者は授業内容に興味津々。身を乗り出して話し合い活動を行い、自然と役割分担を行い、必要な情報を集めていきます。特に授業者は何を教えるわけでもないのですが、生徒たちは自分たちの知識を駆使して課題をクリアしていきます。

授業後に、生徒の一人から「え、終わり?続きを最後までやりたい!!」と思わず声が上がりました。主体的に課題と向き合ってくれた結果なのだろうと、2年生有志の皆さんの気持ちに胸が熱くなりました。

2年生有志の皆さん以外にも、当日の体育館の会場設営&片付けに1年から3年のほぼすべてのクラスの生徒が協力してくれました。まさに学校を挙げての万全の準備のおかげで、市内からたくさんの先生方にご参加いただき、素晴らしいご助言や、お褒めの声をいただく機会を得ることができたのです。

そんな一中の皆さんの「自分ではない誰かのために」惜しみなく力を貸してくれるあたたかさを伝えたく、スピンオフとしてお送りしました。当日の1年2組の皆さんの輝きは、一つ一つの光をうけて、より輝きを増したんだなと感じました。かかわってくれたすべての人に感謝です。ありがとうございました。

R7年11月14日(金曜日)学校公開研究授業

5時間目に1年2組の皆さんにご協力いただいき、摂津市内の小中学校の先生方が参加する公開研究授業を実施しました。

教科は1年生数学。「比例と反比例」の単元で、表やグラフを駆使し、実生活にリンクした課題解決に挑みました。これは、日頃身につけた知識を活用し、身のまわりの問題を解決していく学習で、「何のために学習(勉強)するのか」という子どもにとっての永遠の問いに、直接答える学習内容と言えます。

写真から一目瞭然ですが、生徒の皆さんの真剣な議論に、先生方も興味津々。ほぼマンツーマンに近い人数で授業観察されました。きっと生徒の皆さんもいつもとは違う雰囲気にずいぶん緊張されたと思います。そんな状況にも物怖じせず、堂々と自分の意見を発表する姿には、出身小学校の先生方も(たくさん見に来てくれていましたので)鼻が高かったのではないでしょうか!?

授業後には先生たちの勉強会が始まります。「グラフと表を見比べて意見がより深まっていた」「複数の資料を参考に主体的に意見を述べていた」などなど、1年2組の皆さんの積極的に学習に取り組む姿を、参加した先生方からたくさん評価していただきました。さらに、当日は摂津市の教育長もお忍びで参観に来られており(元中学校の数学の先生です)、授業の様子をご覧になられて「言うことなし!!素晴らしい授業だ!!」とお褒めいただきました(そのあとどこが良かったのかを詳しく助言いただいております)。一中として生徒たちが主体的に学習内容を進めていく授業形態を研究してまいります。そして、複数の資料を参考にしたり、足りない情報を集めたり、分からない部分を他者と補い合って解決していけるような実社会で活躍できる資質・能力の育成をめざします。

改めて先生たちが一番うれしい瞬間というのは、生徒の皆さんが頑張っている様子を褒めてもらった時なんだなと実感することができました。

また、授業の最後に1年2組の皆さんから、授業者に対して「先生、研究授業ありがとうございました」とサプライズメッセージが!

礼の後、顔をあげた皆さんの達成感に満ちた顔…きっと授業者が今までかけてきたすべての時間と努力が報われる、最高のお返しだったと感じずにはいられませんでした。

1年2組の皆さん先生たちのために協力してくれて、こちらこそありがとうございました!!

R7年11月11日(火曜日)1、2年生「がん教育」

6時間目に、高槻赤十字病院から看護師さん等の講師をお招きして、1・2年生を対象としたがん教育を実施しました。

日本の国民病の一つとして取り上げられることが多い「がん」ですが、改めてその病気だけについて学ぶ機会は中学生にとってはあまり多くありません。

がんの種類や、男女別の罹患割合に始まって、治療や緩和ケアに至るまで、「がん」という病気のリアルを、直接患者さんに関わっている看護師さんから聞くことができました。医療技術は日々進歩しており、寛解することもあるし、場合によっては治療を続けながら、人生を全うすることもあるという話をしてくださいました。

シリアスな内容となりましたが、真剣に聞き入っている生徒の様子を見て、「生命や、生きることの意味を考える一つのきっかけになっていればいいな」と考えていました。きっとこれだけの人数がいるので、この病気が身近な生徒もいただろうと思います。事前に「この授業は受けたくなかったら受けなくていいよ」と伝えてはいましたが、多くの生徒が「知ること」を選んだようでした。

「知ること」が絶望や恐怖を感じている対象に対して、希望の光となり人生を切り開く武器となることを願っています。

R7年11月7日(金曜日)1年生「アントレプレナーシップ(起業)教育」

本日の6時間目に、体育館で1年生が「アントレプレナーシップ(起業)教育」について学習しました。講師としてBABY JOB株式会社から代表取締役社長の上野様に来校いただきました。

まず、自己紹介と経歴について丁寧にお話しいただき、続いて現在の会社をどのように起業されたのかを分かり易く説明してくださいました。

前職での経験からヒントやアイデアを得て、様々なpain(課題)を1つひとつクリアしながら、できない理由を探すのではなく、実現に向けてどうすれば解決できるかを突き詰めてこられたそうです。その結果、自ら起ち上げた会社を2024年にTOKYO PRO Marketに上場されるに至った経緯や「すべての人が子育てを楽しいと思える社会」の実現をめざして活動に励んでおられる様子について熱く伝えてくださいました。上野様、本日は大変お忙しい中、貴重なお話をしてくださり、ありがとうございました。

R7年11月6日(木曜日)第50回 摂津市中学校連合音楽会

本日、午後1時過ぎ~3時過ぎにかけて、摂津市民文化ホール(くすのきホール)にて『第50回 摂津市中学校連合音楽会』が開催されました。本校からは厳しい予選を勝ち抜いた3年生1組と2組が学校代表として出場。市内5中学校から計10クラスが順番に歌声を披露してくれました。ステージの上に移動するとクラス紹介のコーナーがあり「本日に至るまでの紆余曲折」「聴いて欲しいポイント」「担任の先生へのメッセージ」などが発表され、それぞれの合唱が始まります。代表クラスが集まったというだけあって、どのクラスも素晴らしい歌声で、合唱後には大きな拍手がホール中に響き渡りました。また、合唱の合間には市内音楽科の先生方による模範演奏・合唱の披露もあり、第50回の記念大会にふさわしい学びの多い機会となりました。

R7年10月30日(木曜日)後期生徒会役員選挙~前期生徒会活動のまとめを添えて~

本日は後期生徒会の役員選挙を実施しました。

選挙管理委員の運営の元、各立候補者たちが一中をどんな学校にしたいのか、それぞれの想いを演説しました。

感染症流行の兆しがあるため、あいにくのリモート演説会となりましたが、立候補者の演説が終わるたび、遠く離れているはずの教室から拍手の音が漏れ聞こえてくるなど、温かい雰囲気で実施されました。

校内で学年の垣根を超えた取り組みをしたい!、小学校との垣根を越えて校区での取り組みをしたい!など各候補者のアイデアはすでにイメージできているようでした。後期もこの一中を自分たちの手でよい学校にしたいと考えてくれるメンバーが選出されました。一中生全員で一つひとつ実現させていきましょう!!

一方こちらの3枚は昨日のつどいの様子です。

前期生徒会執行部や各種委員会が総括の報告をしました。半年の活動の中で、活動の成果だけでなく、人として成長した部分などが一人ひとりから語られ、各自がやり切った充実感を感じることができました。

3枚目の写真は前期の生徒会スローガンで全生徒をつないだ1枚です。モザイク越しでも満面の笑みが伝わるでしょうか。やり切った充実感がこの表情を生むんだなと青春をうらやましく思う瞬間でした。

R7年10月28日(火曜日)ようこそ先輩!

本日の6時間目に、3年生の各教室へ現在大阪府立の高校に通っている6人の卒業生(女子2人、男子4人)が、自らの高校受験の体験談や高校生活の様子などについて後輩の為に話をしに来てくれました。本校ではこの取組みを「ようこそ先輩!」と呼んでおり、受験を控えた3年生が毎年参考にさせてもらっています。

事前に準備をしてくれたプレゼン資料を用いながら、高校生活の様子について校時帯・制服・食堂のメニュー・テストの科目数・校則・行事(体育祭や文化祭)などの情報をとても分かり易く紹介してくれました。

また、受験に向けてのアドバイスでは、志望校を選ぶ時の注意点(オープンスクールなどへ実際に行ってみる、掲示板などの情報を鵜吞みにしない)・1日の学習時間・各教科の具体的な学習方法・市販の問題集を選ぶ際のポイントなどが、先輩からのアドバイスとして伝えられました。

一通りの説明が終わると、各クラスの評議員が司会を務め、それぞれの先輩へ質問を投げかけました。一部答えにくい内容の質問もありましたが、嫌な顔もせず丁寧に答えてくれていました。

大変忙しい中、後輩たちの為に快く引き受けてくれた卒業生の皆さん、ありがとうございました。この取組みを通じて「一中の良い伝統は、こうして引き継がれていくんだなあ」と改めて実感することができました。

R7年10月23日(木曜日)合唱コンクール本選への道

本日はいよいよ連合音楽会への出場をかけた第一歩目、学年合唱コンクールが実施されました。各クラスでは自分たちの合唱がより良いものになるよう、試行錯誤、紆余曲折、切磋琢磨を繰り返して、ようやくこの日を迎えるに至りました。

手を合わせて祈るように結果発表を待つ生徒たちの姿…。各クラスこれまでの成果を出し切り、発表後は悲喜こもごも。きっとこれまで積み重ねてきたドラマがあったからこそ想いがあふれてしまうんだなと、そんな生徒の姿を見て感動してしまうのでした。

それを見守る保護者の皆さま。今日も本当にたくさんの保護者の皆さまにご参観いただきました。いつもありがとうございます!!

さて、この合唱コンクールで問われる力は何だったのでしょう?成長した力は何だったでしょう?

行事を「勝った・負けた」だけで終わらせるのはもったいない!

クラスでの合唱をより良いものにするために、自分はどんなことを頑張れましたか。どんなことで貢献できましたか。きっと1人ひとりの協力が「クラスの力」になり、巡り巡って「自分の成長」にもつながっているのではないでしょうか。どのクラスでも、「このクラスだからできた」「この仲間とだから頑張れた」という気持ちが着実に育っています。そんな気持ちに気づける、そんな気持ちを大切にできる人であってほしいのです。

明日は連合音楽会出場クラスを決定する「全校コンクール」です。各学年の想いを背負って、代表クラスが素敵な歌声を体育館に響かせてくれることを楽しみにしています。

R7年10月21日(火曜日)「好き」を伝える廊下

第1学年の廊下には国語科で取り組んだ作品が展示されています。

授業内で取り組んだ「ビブリオバトル」でのプレゼン資料です。

※ビブリオバトル=制限時間内で自分の好きな本を紹介し、「一番読みたくなった本」を参加者投票で決める書評合戦。

まずはクラス内の班ごとに発表を行い、班の代表を選出したのち、クラス内で発表をしてクラスの大賞が選出されました。どの作品も自分の「好き」を伝える想いの詰まったものになっています。

休み時間はそんな熱い想いに誘われた生徒が興味深そうに作品を眺めています。読みたくなった生徒は近くに設置してあるシールを一枚手に取り、その作品に投票できる仕組みです。中には「読みたい」のシールが、枠いっぱいになっている作品も。読みたくなった本は一中の図書室に配架されています。

振り返って反対側の壁には、学年担任のおすすめ本が張り出されていました(背景青の掲示)。少しテイストの違うラインナップに生徒の興味が刺激されたのでしょうか。「読みたい」のシールが貼られていました。

「読書の秋」、ようやく秋本番です(気温的にも…)。

R7年10月16日(木曜日)合唱コンクールへの道

体育大会の興奮冷めやらぬ中、夏の空気感もなかなかすっきりと秋に移ろわない中、生徒たちはすっきりと気持ちを切り替えて、次の大きな行事である合唱コンクールへの取組みに向かっているようです。

各クラスに平等に与えられている体育館練習。限られた時間の中で、入退場や、コンクールのお作法など多くのことを確認していかなければなりません。まずはそれらのことを丁寧に確認しながら1回とおしてみます。

終了後、担任から「(時間的に)あと一回歌えるで」の声掛けに「よっしゃ!」と応える生徒たち…本番まではまだ1週間ありますがあふれ出る意欲を抑えきれない様子が伝わってきます。

見ているこちらも本番が楽しみでなりません(・・・ワクワク!!)

R7年10月10日(金曜日)体育大会Vol.2

10月8日にお伝えしていたとおり、体育大会では運営面でもたくさんの生徒が活躍してくれました!!

競技中の実況アナウンスには台本はありません。すべて1中が誇る名物アナウンサーたちによるアドリブで、臨場感をもってお伝えしました。中には3年連続3回目の実況を担当する者もおり、熱い想いをもってやりきってくれました。

保護者席からは遠いところでしたが、選手召集も生徒の力で運営されています。集まった選手の整列・管理や現在召集されている競技の周知など、スポットライトの当たりにくいところであったとしても、着実に責任感を持ってやり遂げてくれる生徒たちの頑張りによってスムーズな大会運営ができました。

また、PTA会費より、熱中症対策として生徒用テントとスポーツドリンクをご用意いただきました。当日は保護者の皆さまや、地域のご来賓の皆さまにも多数ご観覧いただき、大きなご声援をいただきました。

まさに一中に関わる大勢の人の力を結集して成功した体育大会と言えます。皆さま、ありがとうございました!!

R7年10月10日(金曜日)体育大会

近づいていた台風への不安も何のその、一中生の想いが天に届いたか、はたまた10月10日の恩恵か、天候に恵まれた中で体育大会を実施することができました!!

開会式中のエール交換に始まり、競技中も各色団テントからエールが聞こえてくるような、競技者を会場全体で盛り上げ、称えようとする、そんなあったかい雰囲気の体育大会でした。

競技者もその声援にこたえるように全員全力!

たとえ勝敗が決していたレースであったとしても、真剣に最後までやり抜きました。それぞれの競技に、各クラスを、各色団を代表して出場しているという責任感を全員が体現した結果と感じました。

結果発表では歓喜に飛び上がる姿、悔しさに天を仰ぐ姿、様々な姿が見られました。勝負事では必ず「勝ち」と「負け」が生じます。しかし「負け」はそれまでの努力をすべて否定するものではありません。一つの勝ちに、負けに、飛び上がるほど喜べたり、涙するほど悲しめたり、その経験こそに価値を見出してほしいと思うのです。

次は合唱コンクール。体育大会で培った団結力を各クラスで再現してほしいですね!

R7年10月8日(水曜日)体育大会予行~体育大会への道~

いよいよ明後日の本番に向けて本日は朝から体育大会予行練習を実施しました。

台風の脅威もどうやら遠のき、しかし一方で真夏をほうふつとさせる暑さの中での実施になりました。

当初の予定ではお昼休憩をはさんで午後にも一部の予行が残る予定でしたが、全校生徒の協力的な行動と、委員の皆さんの主体的な働きによって予定を大幅に短縮して、午前中のみですべてのプログラムを終了することができました。

全ては10月10日に実施される体育大会本番に向けての大切な準備です。本日までも、8日の全体練習、7日の予行準備と多くの生徒たちの活躍が見られた1週間でした。もちろん主役は競技者ではあるのですが、大会運営に携わっている生徒の一生懸命な姿勢にも是非ご注目ください。

一中体育大会は生徒、教職員、保護者、地域の皆さまの力を結集していよいよ明後日8:45~スタートです!!

R7年9月29日(月曜日)体育大会縦割り練習

来月10日に行われる体育大会にむけて、本日は縦割り競技の練習を色団ごとに分かれて実施しました。

競技のルール説明が教員からされたあとは、各色団の3年生が中心となって作戦会議が実施されました。

本日は、応援合戦・大繩・綱引き・台風の目について実施しました。大勢の下級生に作戦を伝え、色団を統率することは、3年生にとってなかなか大変な経験だとは思います。しかし、目標を同じくする仲間たちと作戦を共有して、団結していく経験は、人間として大きな成長にもつながります。

下級生にとっても、1,2年後という近い未来に目標とする先輩の姿を見られる貴重な経験です。このような取り組みで一中の生徒としての誇りのようなものが伝承されていくと思うのです。

毎年毎年、最高到達点を更新していくような体育大会になることを願っています。

R7年9月26日(金曜日)性の多様性講演会

本日は1年生対象に性の多様性講演会として「LGBTQ+」等について講演会を実施しました。講師には元保健室の先生で現在は大阪の小中高を中心に講演をされている、井上鈴佳さんをお招きし、特別授業をしていただきました。

1年生を対象としたものでしたが、小学校時代に一度講演を聞いたことのある生徒もおり、井上さんから「覚えてくれてるかわからないけど…」と前振りのあった質問に対して即座に解答するなど、小学校時代の学習が定着している様子が見られました。

井上さんの特別授業は、当事者としてご自身の経験をもとに語られていることからとても印象強く生徒の心に残るのだろうと思います。

多様性の時代と言われていますが、まだまだ社会には目に見えない壁や、複雑なしがらみみたいなものが残っていることを痛感しました。講演会で井上さんが話していたとおり、小中学校のうちからこのような教育を受けた子どもたちが大人になった社会で、これらのような多様性が真に認められ、授業でわざわざ取り扱うことのない時代が訪れることを願います。生徒たちの真剣なまなざしを見て、そう遠くない未来での実現を確信しています。

R7年9月25日(木曜日)国際理解教育

本日は国際理解教育講師の姜さんをお招きしてお隣の国、北朝鮮・韓国のことを学びました。

今日は3年生の3クラスによる実施でしたが、お隣の国の文化を知りながら、返事の仕方、数の数え方などを学びました。授業の最後には歌に合わせてペンギンを1羽~10羽数えながら楽しく覚えることができました。それにしてもハングルで1は(イル)2は(イー)難しいすね。3は(サム)4は(サー)ごっちゃになりますね。勉強になりました(以前も聞いたんですけどね~この年になるとまったく覚えられない…)。

近くの仲間と一部ハングルで交流しながら終始和やかに授業が進みました。今年度中に2,3年生全クラスで実施予定です。皆さんお楽しみに。

R7年9月9日(水曜日)文化発表会Vol.4

各学年や教科の展示についてのレポートです。

1年生は舞台発表がなく、万博記念公園での校外学習についてはがき新聞を作成し、展示発表をしました。

国語科、英語科、音楽科、美術科といった各教科で作成した作品も廊下中に展示されました。俳句や英作文や壁新聞でのプレゼンテーション、インテリア小物や書道作品に至るまで、授業中や夏休みの宿題で取り組んだ成果を多くの方にご鑑賞いただきました。

ありがたいことに、展示見学をご鑑賞いただいたうち半数の皆様から生徒の作品に対するご感想をいただくことができました。お忙しい中にもかかわらずお褒めの言葉をいただいたことは、生徒の一番の励みになったことと思います。現在は作品が展示されている壁面に掲出させていただいております。

ご観覧いただいた皆様、ありがとうございました!!

R7年9月9日(水曜日)文化発表会Vol.3

文化発表会舞台発表の部(部活動の発表)をレポートします。

科学技術部と吹奏楽部が日頃の成果を発表してくれました。

本校の科学技術部は活動の中で、市内中学校や府内外の高校・施設などとも積極的に交流しており、その成果を発表してくれました。歴史的猛暑が続いている今年ならではの「帽子の色と温度の関係」のような身近な課題や、今後人類が直面するであろう食糧危機の課題を想定したであろう「芽じその栽培」のようなテーマなどについて、検証結果を交えたプレゼンテーションが行われました。

昨今は高等学校でも独自に探究科を設けたり、カリキュラムに探究の時間を組み込むなどする事例が増えています。自ら課題を設定し、課題解決の方策の仮説を立て、実験検証を経て、結論を導くというプロセスは、その先の大学や、社会で何度も経験する過程です。一中としても研究を進めている、現在要注目の分野ですのでこれからの彼らの活躍に期待が高まります。

プログラムの最後は吹奏楽部が担いました。毎回会場を大いに盛り上げてくれます。今年のセットリストは次のとおり。

1.明日があるさ 2.テキーラ 3.世界に一つだけの花 4.soranji Enc.銀河鉄道999

聴きなじみのある楽曲ばかり。テキーラでは会場を巻き込んでの「テキーラ!!」の掛け声で一体感を演出しました。世界に一つだけの花では会場から指揮者を募集し、希望者による指揮者体験がありました。その場で指揮指導を受け、一生懸命指揮棒を振る友人の姿に(先生の姿にも!?)、会場は大熱狂。今日一番の拍手が会場を包んだのでした。

第一中学校の文化発表会は『知』にあふれ、一日をとおして知的好奇心が刺激される学びへの誘いがありました。生きることとは知ることとと常日頃思っていた私は、吹奏楽部が最後に演奏したsoranjiのテーマが「生きることへの探究」であることを考えていました。「生きて、生きることだけで尊い」とされていた時代から、平和が日常になった現代にあっても、生きることの意味を探究し続けたいと思います。精一杯自分の生きる意味を考え続ける姿は「尊い」と思います。

文化発表会に向けて青春を捧げた時間と努力があったからこそ、胸を張って発表できた生徒の自信に満ちた姿を「尊い」と思えた1日でした。

R7年9月9日(水曜日)文化発表会Vol.2

文化発表会の展示鑑賞の時間は2部制になっています。生徒数が多く一度に全員が鑑賞できないため、全校生徒が半分ずつ鑑賞することにしたのですが(それでもVol.1のとおり渋滞してしまいましたが…)鑑賞していない残り半分の生徒は何をしていたのかというと…

生徒会企画『いち〜ずプロジェクト「ちカラー合わせてパワーアップ!」』に取り組んでいました!!

これは1~3年の生徒が3~4人程度の一つのグループになり、力を合わせてゲームに取り組む異学年交流のレクレーションです。始まる前こそ、普段かかわりの少ない異学年との交流に不安そうな顔をしている生徒も多かったですが…いざ始まってみると大盛り上がり。

「キャップタワー」「団対抗一筆つなぎ絵リレー」「〇?クイズ」の3競技に取り組みました。「キャップタワー」では1分間という制限時間の中でペットボトルキャップを何個積めるかという競技に挑戦し、なんと19個も積み上げたチームがあったそうですよ!(ちなみに事前にやってみた教員たちの最高記録は11個でした…)

一中生の適応力や発想力に新たな発見があり、異学年や、他学年の先生たちとの交流も深まった濃密な時間となりました。

R7年9月9日(水曜日)文化発表会Vol.1

令和7年度文化発表会を実施しました。

まずは文化部の展示発表からレポートします。

科学技術部、手芸部、美術部、国際交流部の各部が日頃の活動の集大成として、趣向を凝らした展示発表をしてくれました。

さまざまな高校と交流したことや校外の施設でのフィールドワークの成果か、ハイレベルな内容の作品がずらりと並びました。でき上った作品を見て思わず売りもんみたいやなと感想を漏らしてしまう生徒もいたそうです。各部がこの日に向けて準備してきた軌跡が感じられる、青春をかけた逸品に思わず足が止まり、渋滞ができてしまうほど見入っている各教室の様子です。

R7年9月8日(火曜日)明日が楽しみ

いよいよ文化発表会を明日に控えて、本日放課後は各展示発表の準備に大忙しでした。

見学者に楽しんでもらうために想像力を膨らませながら、改善点を指摘しあい「みんな」で準備しました。ぜひ大勢の皆さまにお越しいただき、ご感想をお寄せいただきたく存じます。

生徒、教職員一同ご来校お待ちしております!!

R7年9月3日(水曜日)生徒が自治する学校をめざして~つどい~

1学期から月1で開催している「つどい」ですが2学期の1回目を開催しました。

今回は各委員会2学期の活動予定を中心に報告してくれました。2学期はいよいよたくさんの行事が目白押し。3年生にとって最後の行事を目前に自然と言葉に力がこもります。

各委員会の委員長や執行部の皆さんの話に、真剣に聞き入る皆さんの姿。一人ひとりの力が合わさって、大きな流れを生み、行事の盛り上がりを創ります。皆さん一人ひとりの主体的に楽しもうとする気持ちが大事ってことです。

最高の2学期にしようね!!

R7年9月2日(火曜日)第1学年Heart Project

本日は3年生チャレンジテストの日ではありますが、1年生の廊下から掲示物の紹介をします。

1年生では各クラスで1学期から毎日、日替わりでクラスの主役を決めて、その人の頑張っている姿をクラスのみんなで称えてきました。1学期分たまったメッセージカードを先日、有志のメンバーでワイワイ装飾してくれました。

一つ一つのメッセージを読むたびにクラスメイトの頑張っている姿をよく見ているのだなと感心します。中には「〇〇で困っていた時に〇〇して助けてくれてありがとう」のような具体的なエピソードもあり、感謝の気持ちを改めて伝える場があることの素晴らしさにも触れることができました。自分のした行動が誰かの役に立って、こうやって形にも残っていく。うれしいですよね。

R7年8月25日(月曜日)2学期始業式

2学期の始業式を実施しました。

校長先生から1学期の終業式で話した「3つのお願い」の再確認がありましたが、夏休み中に大きなトラブルの報告もなかったため、一中生が誠実に、すこやかに夏休みを過ごしてくれたことと喜ばしく思います。中には事件の被疑者逮捕に大いに貢献したとして、警察署長から表彰を受ける生徒もおりました。学校としても非常に誇り高いことでした。

さて、2学期は文化発表会、体育大会、合唱コンクールと行事が目白押しです。どの行事にも積極的に参加し、2学期も目いっぱい楽しんでほしいですね。

夏休み中のクラブ活動の表彰が行われました。卓球、バドミントン、バレー、水泳、野球、吹奏楽、ソフトテニス部が大会で優秀な成績を収め表彰されました。

言うまでもないですが表彰されていない人の取組みや努力もすべてとても立派です。望んだ結果を得られなかったとしても、あなたが打ち込んだ姿はあなたの身近な人がみてくれていたと思います。そして誰よりあなた自身が一番見ていますよね。

暑いアツい夏を超えて一回り成長した皆さんに、2学期も期待しています!!

さて、下の記事では夏休み中に実施された生徒会サミットの様子をレポートしています。摂津市内の中学校から生徒会執行部のメンバーが一中に参集し、生徒会活動について交流したり、悩みや課題を相談したりしました。ぜひご覧ください。

R7年8月21日(木曜日)生徒会サミット

8月21日実施の生徒会サミットでは、本校の生徒会執行部が全体司会を行い、市内の生徒会活動の課題や、生徒会役員間の交流でお互いの悩みなどを話し合いました。

会の冒頭にはアドバイザーとして出席いただいた大阪成蹊短大の中野教授から「出席している皆さんは、摂津市の中学生2000人の代表。君たちの後ろに2000人の生徒が見える。自分たちでできることは自分たちでやる。」自分たちの通う中学校が、自分たちにとって魅力ある学校となるよう、自分たちで作り上げていくのだと激励のことばをいただき、参加した皆さんの背筋が伸びる様子が感じられました。

今回出席した4人の執行部の皆さんからは「他校の取組を知り、自校に生かせる参考が多く得られました。できていないことや挑戦したい活動も見つかり、交流は楽しく、有意義でした」との声が聞かれ、2学期以降の彼らの活躍が楽しみです。生徒会執行部の皆さん、一中を頼みましたよ。そして、一中生徒会に所属する全生徒の皆さん、自分たちにとって魅力のある学校を、みんなで作り上げていきましょう。先生たちは応援しています!!

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市立 第一中学校

〒566-0021 摂津市南千里丘3番20号

電話:06-6381-1610

ファックス:06-6381-9040

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年12月19日