【こどもの食コラム】幼児期の遊び食べ対策

更新日:2024年07月19日

毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

遊び食べは発達に必要なこと

個人差はありますが、手づかみ食べが始まる離乳後期ごろから、遊び食べが見られるようになります。さらに成長し立って歩き出すと行動範囲が広がり、常に新しいことに興味を示すようになり、なかなか食事に集中しないことが増えてきます。具体的に以下のような行動があります。

●遊び食べの現象例

・食べ物をぐちゃぐちゃにつぶしたり、こねる

・食べ物を口からべーっと出す

・食器を叩いたり中身をこぼす

・床に食器や食べ物を落とす

・食事中に立ち上がったり歩き回る

遊び食べは大人から見ると遊んでいるように見えますが、こどもは食べ物を触ったり落とすなどして食べ物の硬さや大きさを感じ、興味を抱いていろいろ試しています。この過程を経て、やがて一人で上手に食べられるようになります。汚れるからと親が手伝い過ぎると自分で食べる意欲を失うこともあるので、ある程度見守ることが必要です。そして少しずつ食事と遊びのけじめを覚えさせていきましょう。

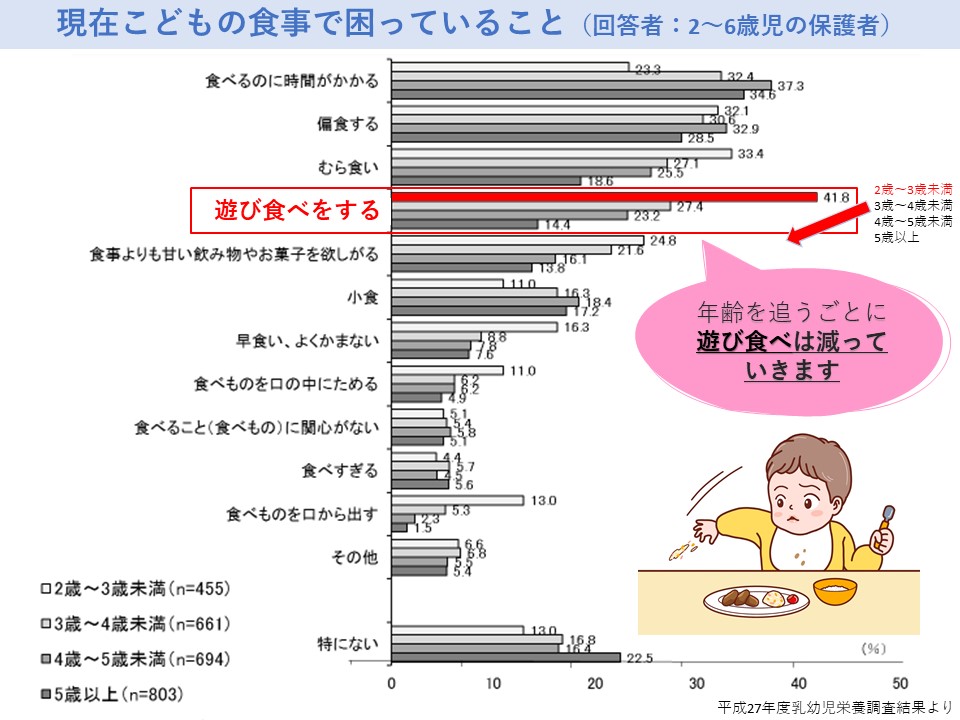

こどもの食事で困っていることで、「遊び食べをする」は2歳~3歳未満児の保護者の約4割が該当していますが、年齢とともに減少していきます。一般的に、2歳ごろまでは食べることと遊ぶことの区別がついておらず、3~4歳ぐらいになると食事に集中できるようになり遊び食べは落ち着くと言われています。

遊び食べの対策

こどもが落ち着いた状態で食べられるよう生活リズムや環境を整える必要があります。遊び食べが始まったら、食事に集中できるような声がけをしていきましょう。

1.食事の前は空腹になっている

食事前にお菓子・ジュースを口にしている、体を使った遊びが少ないなどで空腹になっていないと、なかなか集中して食事をしないものです。まずは空腹で食事時間を迎えるよう生活リズムをつくりましょう。間食の内容をエネルギー量が高くなりすぎないよう見直し、間食から2時間ぐらいはあけて食事にのぞむようにしましょう。

2.テレビや動画は消して、おもちゃを片付ける

食事に集中できる環境に整えましょう。テレビや動画がついていたり、おもちゃが近くにあると気が散るので食事の前には片付けましょう。また、ある程度遊びの区切りがついてから食事を始めることもポイントです。

3.叱らない、食卓を離れても追いかけない

ある程度自由に遊び食べをし満足したら食べるように声がけし、決して怒らないようにしましょう。大きな声で叱られると、言葉の意味がはっきり分からない幼児は遊んでもらってると勘違いして繰り返し遊ぶことがあります。

また、こどもが遊びだして食卓を離れてしまうと食事の量が少ないと心配になり、追いかけて食べさせたくなりますが、追いかけるとこどもは遊んでもらっていると勘違いし、よりヒートアップしがちです。食卓を離れたら、追いかけずに冷静なトーンで戻るように伝えましょう。

4.なぜダメなのか冷静に伝える

「食べものを落としたら食べられないよ」「床を拭かないといけないよ」「落としたら悲しいな」のようになぜダメなのか、周りがどのように感じるのかを言葉や表情で根気強く伝えるようにしましょう。そして、食べ物に集中できるよう「これは食べ物だからお口に入れようね」「座って食べようね」など声がけをしましょう。

5.長時間、だらだら食べさせない

食べ物を触って確かめる経験は必要ですが、以上のような対策をしても、遊び続けて食べないときは、無理強いせずに30分ぐらいを目途に食事を切り上げましょう。「ごちそうさま」の挨拶をし、次の食事までお腹を空かしてしっかり食べさせるようにしましょう。

【注意】遊びながら、歩きながら食事はさせない

遊びながら、歩きながら、寝転びながら食べると、窒息事故につながる危険性があります。必ず「動かず食べること」「体を起こして食べること」を習慣付けるようにしましょう。

※参考

※関連コラム

摂津市公式クックパッドでは・・・

こども向けの様々なレシピをご紹介しています。

毎日の食事作りにぜひお役立てください!

https://cookpad.com/kitchen/50330313

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 出産育児課

〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階

電話:06-6170-2181

ファックス:06-6170-2182

メールでのお問い合わせはこちら