【こどもの食コラム】乳幼児期の塩分摂り過ぎに注意!

更新日:2023年10月19日

毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

乳幼児期からなぜ塩分量に注意しないといけないの?

離乳初期・中期ではほとんど食塩を使用せず、素材の味で食べることを推奨しますが、後期以降は少量の塩分など調味料を加え味のバラエティを広く経験していく必要があります。美味しいものを知っていくために塩分は必要なことですが、塩分量には十分な注意を払わなければなりません。

■お子さんの食事で塩分量に注意しなければならない理由

その1 塩分量が多すぎると、まだ小さく未熟な「腎臓」に負荷がかかるためです。

塩分濃度を下げようと体が水分を求め、水分を多く摂取することで体がむくみ、高血圧を引き起こす可能性が高くなります。大人には問題のない塩分量でも、乳幼児にとっては過剰な摂取となり致死量となる場合があることも頭に入れておきましょう。

その2 味覚形成において、濃い味への執着が起こりやすくなるためです。

幼児期になると大人と同じような食事をとれるようになってきますが、そこで濃い味に慣れてしまうと、本来、薄味でも美味しいものでも物足りなくなり、濃い味付けを好むようになってきます。濃い味の好みが成人期まで続くと、高血圧症などの成人病を発症しやすくなります。お子さんの将来のために、ぜひご家庭で薄味を心がけるようにしましょう。

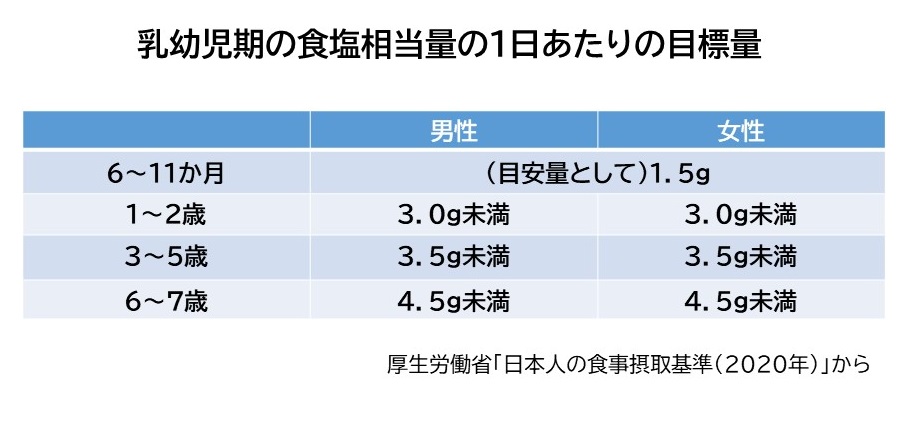

乳幼児期の食塩摂取量の目標量

日本人の乳幼児期の1日の食塩摂取量は下表の通り、基準が設けられています。

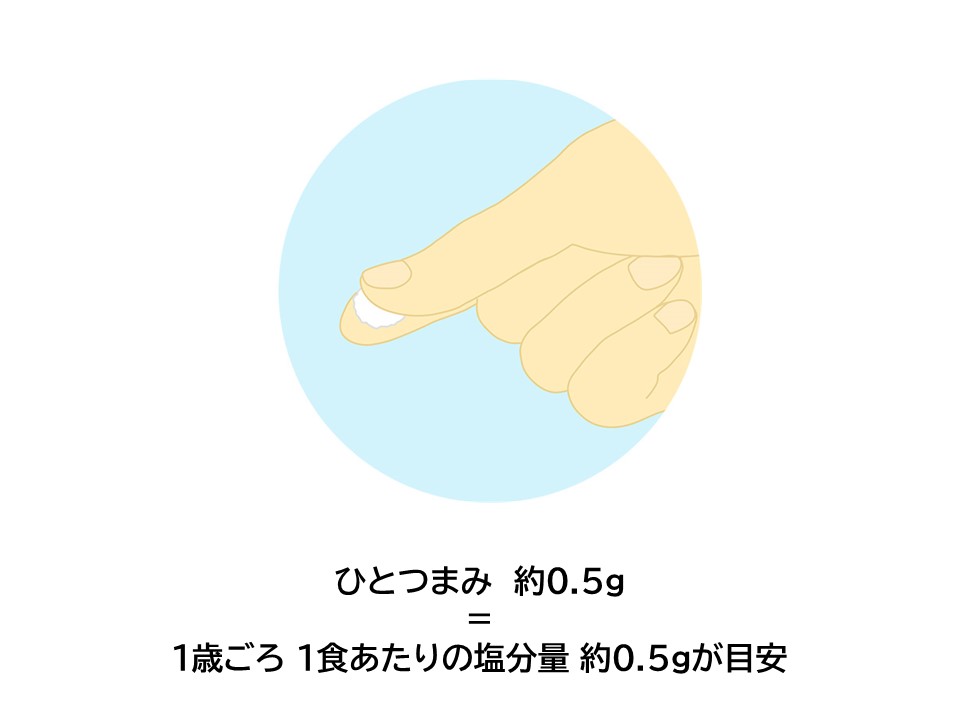

離乳食後期ごろから1回あたりごく少量の塩分量を使えるようになり、1歳ごろは1食あたり約0.5gが目安です。約0.5gとは食塩を二本指でつまむぐらいになります。ただし、うどんやパンなど食材自体にも塩分を含むため調整が必要です。

成人の食塩摂取量の目標値は、男性7.5g未満、女性6.5g未満であり、1~5歳では大人の約1/3~1/2量が目安になります。大人が美味しいと思う味付けの1/2~1/3ほどに味を薄めることを心がけましょう。

大人と同じは危険!大人の食事を薄味にする工夫

お子さんは成長してくると、大人の食事を取り分けたり、外食先でこども用のメニューを食べられるようになってきますが、その際も塩分量に注意が必要です。

■減塩の工夫の方法

- うどん、ラーメンなどの汁はお湯で薄めましょう

- 濃い味の惣菜は、調味料を洗い流したり、茹で野菜を足しましょう

- できるだけ調味済みの料理には後から調味料をかけないようにしましょう

必要な場合は小皿に少量の調味料を入れ、つけて食べるようにしましょう。

毎日の食事で、やむを得ず味が濃いものを食べる機会もあると思いますが、ナトリウムを排出する作用のある野菜を一緒に摂ったり、次の食事は薄味のメニューにするなど、濃い献立が続かないようにする工夫をしましょう。

お子さんが薄味を好きになるために

お子さんの食生活は大人の食生活の影響が大きいため、まずは大人の食事も薄味にしていくことが近道です。大人の食事でも応用できる美味しく減塩できる工夫をご紹介します。

1.「うま味」を含む食品を活用しましょう。

塩分の代わりに昆布やかつお節、煮干しなどのうま味を多く含む食品を活用しましょう。出汁だけでなく、料理に混ぜることで味の満足感を高められます。味噌やチーズなどの発酵食品も上手に取り入れることで少ない塩分量でおいしさをアップできます。

2.旬の食材を取り入れる

素材そのものが美味しければ、少ない調味料でも美味しくいただけます。

3.油脂で香りとコクを出す

煮物や汁物の仕上げにごま油やバターを少量加えるとコクとうま味が加わり、薄味でも美味しくいただけます。

4. 酢を隠し味に使う

小さいお子さんは、酸味が強いものが苦手ですが、少量の酢を使うことで塩分量が控えめでも美味しく感じることができます。隠し味に使用することで味のうま味を引き出せます。

摂津市公式クックパッドでは…

様々な子ども向けのレシピをご紹介しています。

毎日の食事作りにぜひお役立てください!

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 出産育児課

〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階

電話:06-6170-2181

ファックス:06-6170-2182

メールでのお問い合わせはこちら