令和6年度日記(2学期)

2学期終業式(12月24日)

今日で2学期が終わりました。朝の登校時から、みんなのテンションが高く、登校時間も少し早かったように思います。

2学期は1年間で一番長い学期です。1~5年生は83日間、6年生は81日間ありました。終業式では、校長から、毎日、教室を回り、みなさんの様子を見せてもらい、みんなのすてきをたくさん集めました。そのすてきが校長室の前にたくさん置いています。ファイル2つ分のすてきは、毎日のみんなのコツコツがんばっていることが積み重なったもので、何か大きな行事があってそこで取り組むのも大事ですが、日々のコツコツの積み重ねが大切で、年が明けても毎日学校に来て楽しかったねと言いながら帰れるように先生たちも支えていくので、来年も頑張りましょうという話をしました。コンクールの表彰式も行いました。

そのあと、児童会から冬休みの過ごし方の説明がありました。そして、6年生から使い終わったノートを回収し、再利用する案内がありました。大掃除で使い終わったノートは捨てずに、おいておいてくださいということでした。その後、校歌を歌い、終業式は終了しました。

その後、各クラスで冬休みの宿題を配付してもらったり、あゆみをもらったりしました。

最後にインフルエンザなどで欠席が多くなり、心配しましたが、無事に2学期を終えることができました。

冬休みにはいろいろな経験をし、1月8日にまた元気な姿を見せてほしいです。

本校の教育活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

2学期の終わりです。(12月23日)

給食も先週で終わり、明日が2学期最後の日となりました。今日は、どのクラスもお楽しみ会や大掃除をして学期の最後という感じでした。

お楽しみ会は、どのクラスもとても楽しそうで、それぞれが考えた出し物やゲームをして盛り上がっていました。

お楽しみ会で楽しんだ後は、自分たちの教室や使った場所をきれいに掃除していました。

明日は終業式です。

2学期の振り返りと今年の振り返りをしたいと思います。

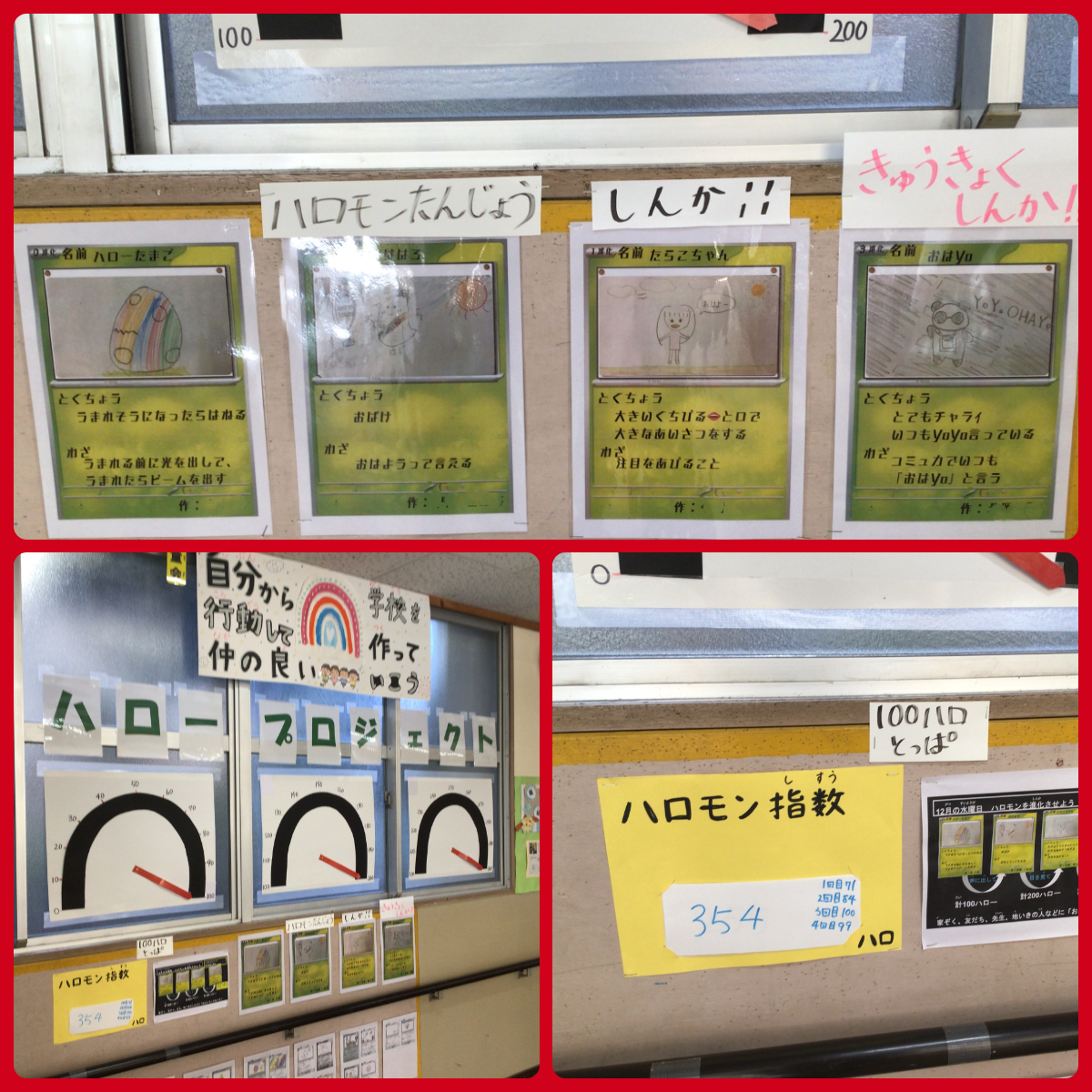

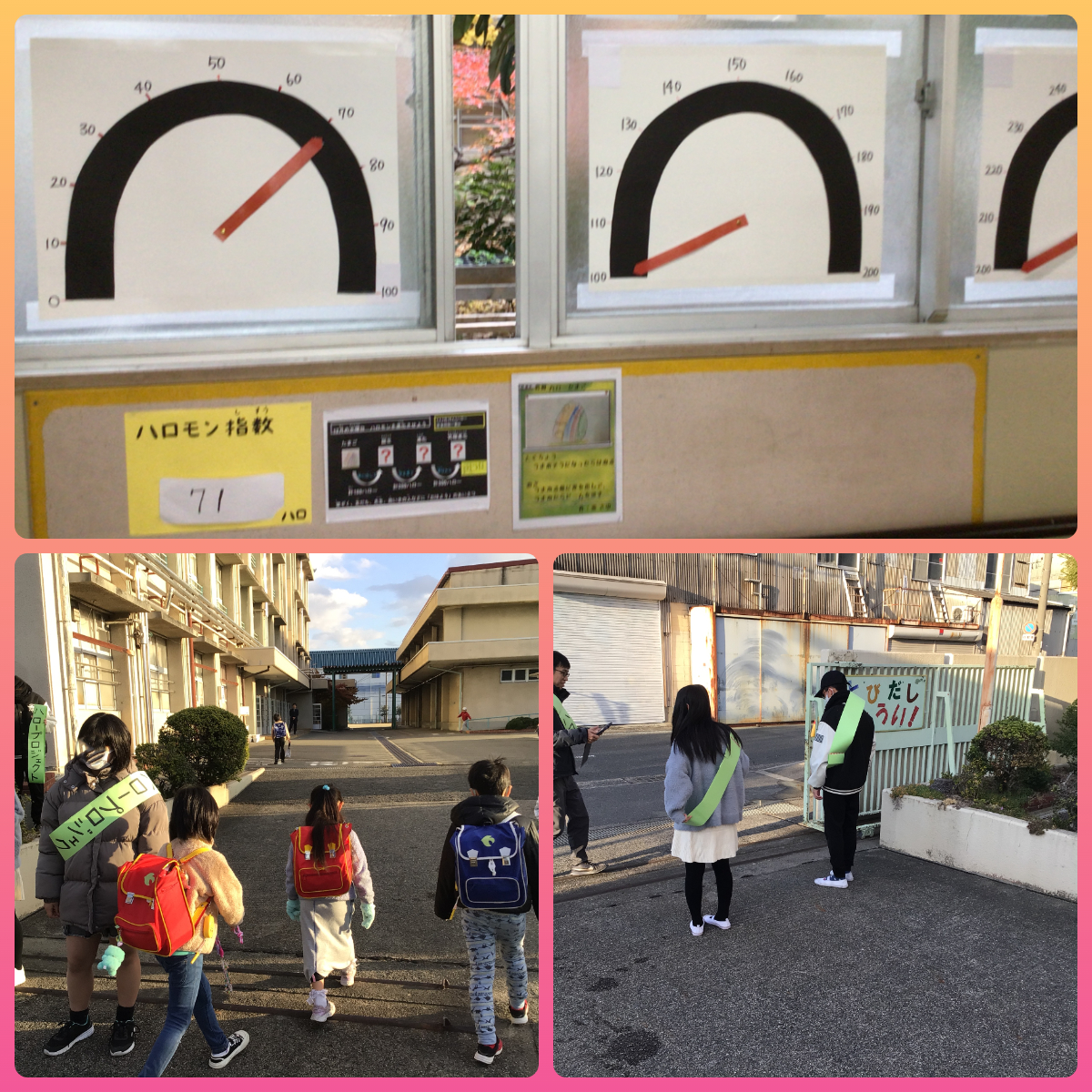

ハロモン究極進化!(12月20日)

児童会のなかニコ作戦のあいさつ運動のハロープロジェクトの最後の一回が行われました。

全3回の予定でしたが、3回ではハロモンが給食進化することができず、みんなが究極進化まで見届けたいという強い要望のもと、無事、300ハローを超え、究極進化まで行くことができました。

今回、あいさつをたくさんしてほしいという思いからハロモンを誕生させ、みんなであいさつをしてハローを集めましたが、そういった取り組みがなくても、あいさつする人が増えたように思います。

これからも、朝のあいさつだけでなく、ありがとうやさようならもどんどん言えるようになるといいですね。

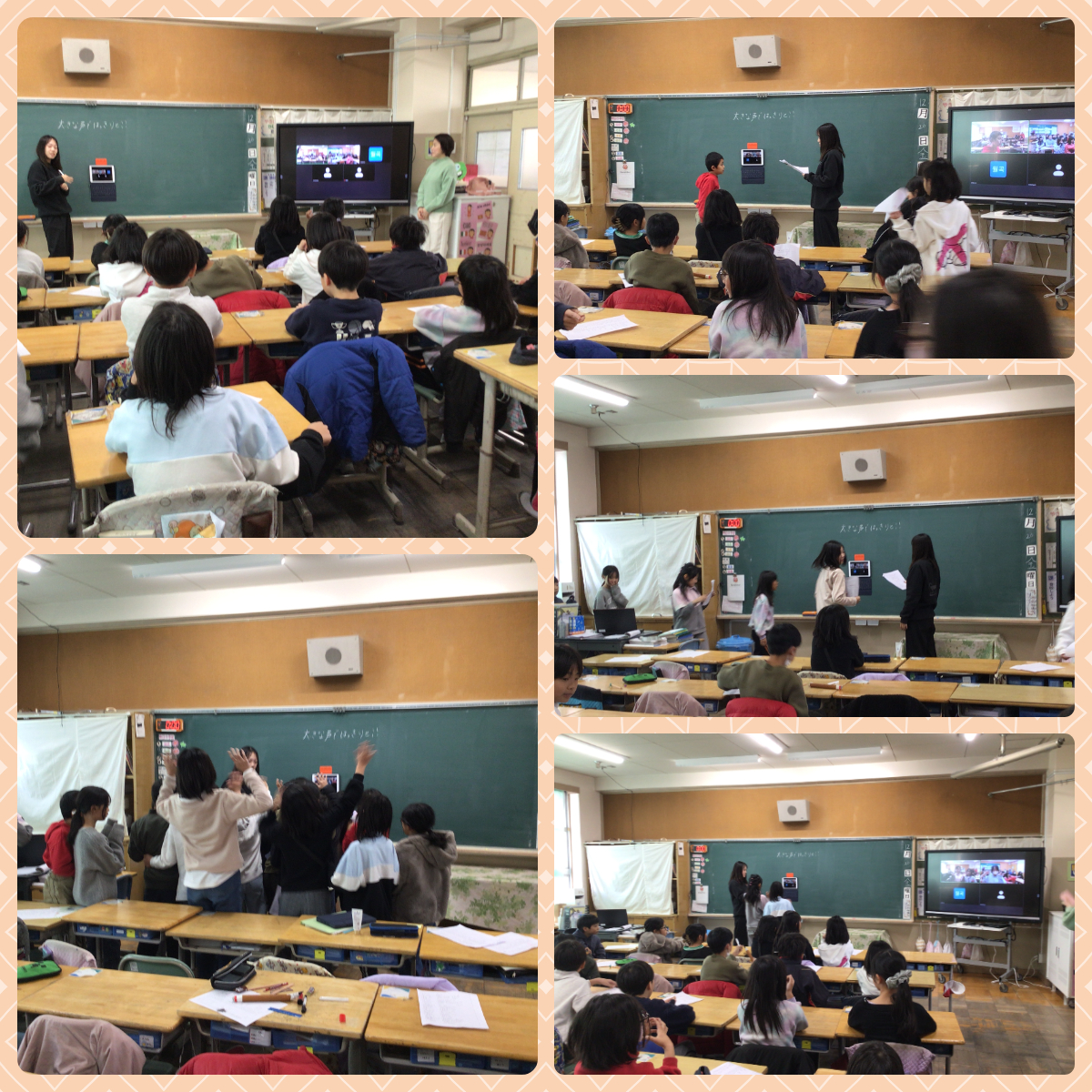

4年生韓国との交流(12月20日)

先月から続いている4年生の韓国の学校との交流ですが、今日が最終日となりました。

今日は、日本の遊びなどについてこちらから紹介をしました。すでにカルチャーボックスとして、日本の昔ながらのおもちゃの「だるまおとし」や「はごいた」などを向こうの学校へ送っていたことから、こちらの説明を聞いて実際に遊んでいる様子を見ることができました。また、一人ひとり韓国語でメッセージを順番に伝えました。向こうに伝わったようで、よかったです。

今日が最後ということで、とても名残惜しそうにしていました。

韓国は、1月に卒業式があるそうで、バタバタの合間をぬって交流をしてくれていました。

韓国ととてもよいつながりを作ることができました。

2学期最後の給食(12月20日)

今日は2学期最後の、今年最後の給食でした。メニューは、カレーシチュー、ごはん、キャベツとベーコンの炒め物、福神漬け、牛乳でした。最後だし、カレーだしということもあり、どのクラスも食管がすっからかんになっていました。

いつもおいしい給食を作ってくださった調理員の先生に感謝しながら、最後の給食を食べました。

3学期は1月10日から給食です。

しばらく給食が食べられないのが少し残念です。

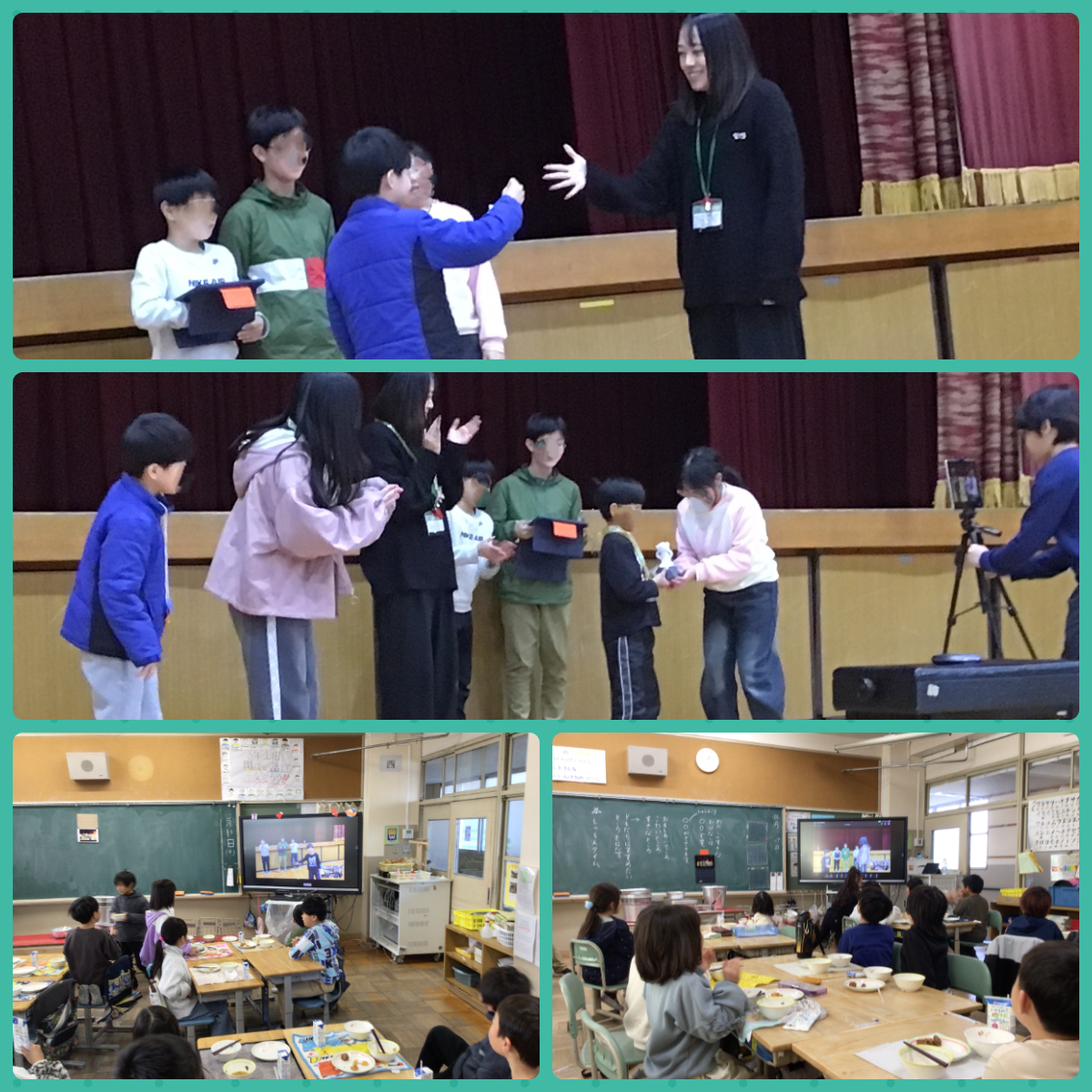

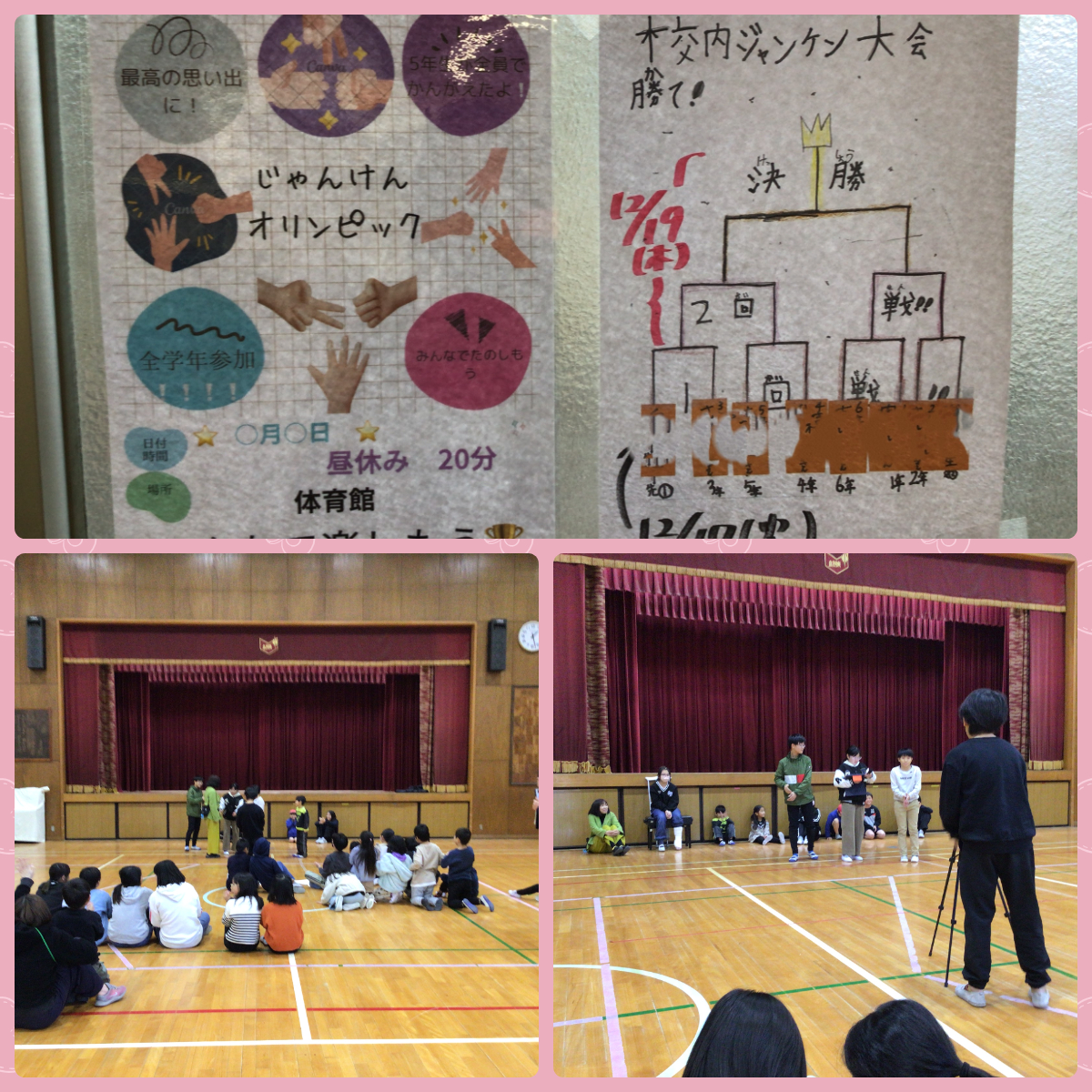

じゃんけん大会決勝(12月19日)

17日に予選が行われたじゃんけん大会の決勝が今日の給食時間に行われ、オンラインで各教室に配信されました。2年生、4年生、6年生、先生の代表の4人が勝ち残っており、まず、4年生と先生の代表がじゃんけんをしました。結果、先生の代表が勝ち残りました。もう一つの試合は、2年生と6年生で、2年生が勝ち上がり、決勝戦は2年生と先生の代表でした。結果、2年生の代表が優勝しました。優勝後のインタビューでは、「勝つと思わなかった。みんなチョキを出すからグーを出したら勝った」と言っていました。

教室は大盛り上がりだったようで、負けた学年も勝った学年も関係なく、みんなで楽しめたじゃんけん大会でした。

企画してくれた、5年生、ありがとう。これからも5年生に限らず、みんなが楽しめる企画をいろんな学年が考えてくれたらと思います。

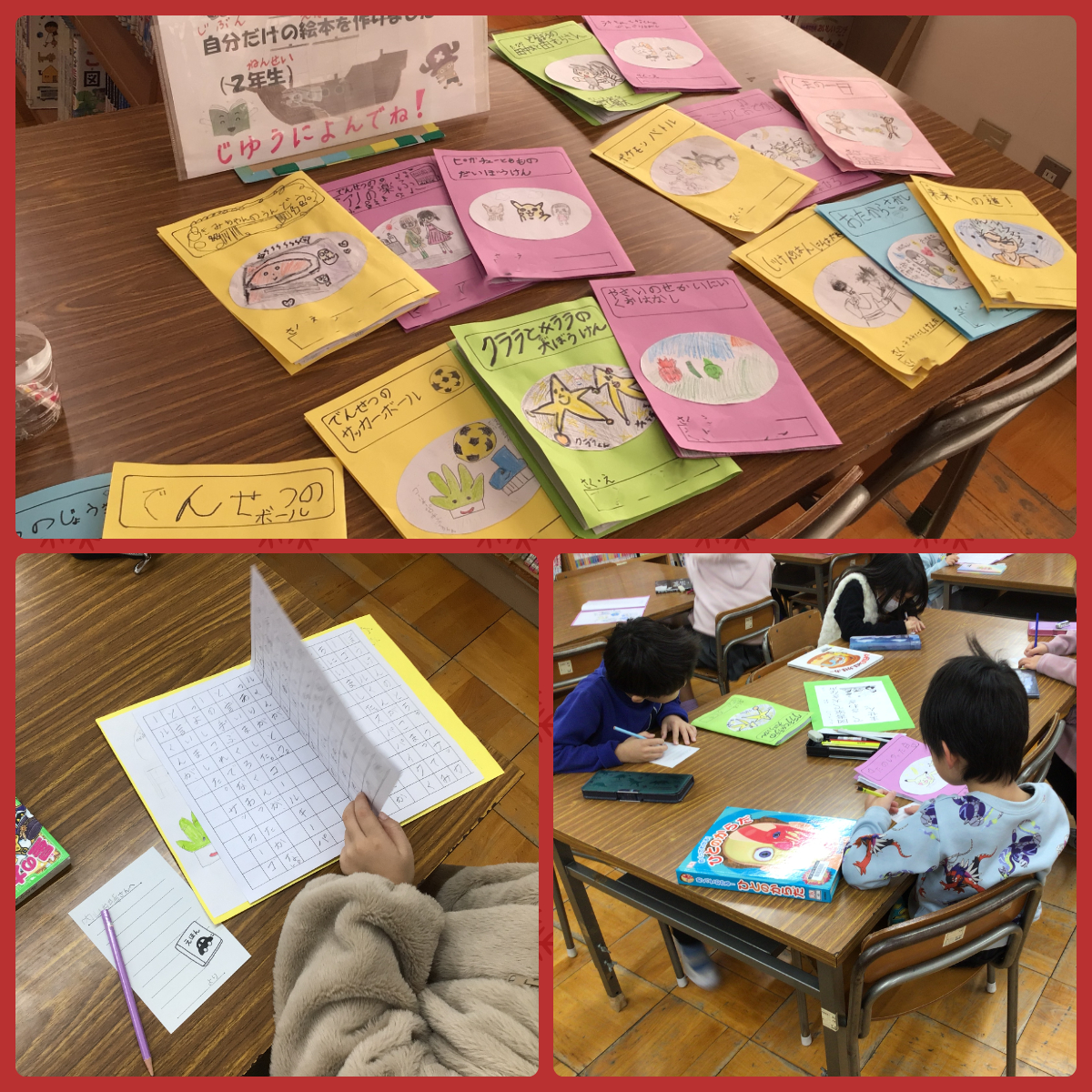

2年生「お話のさくしゃになろう」物語完成(12月19日)

2年生が国語の授業で作った物語が完成し、図書室に展示されています。

今日は、1年生が図書の時間に2年生の作った物語を読んで、感想を書いていました。

どの作品も一人ひとりの思いが伝わってきて、とてもすばらしい作品が出来上がっていました。

自分ができたものを図書室の他の本と一緒に展示してもらい、みんなに読んでもらうのもとてもうれしいですね。

手話講座(12月18日)

5年生の国語で「手話と点字」という単元があり、手話の学習をし、4年生では総合で障害者理解をしていることもあり、5年生が学習した手話を4年生に伝える授業が今日の3時間目にありました。グループに分かれ、手話による自己紹介と都道府県クイズ、指文字の「あ」から「ん」をそれぞれ5年生から4年生に伝えました。5年生はとても上手に手話で名前やクイズを伝えていました。クイズは少し難しいものもありましたが、5年生がうまくヒントを出し、正解していました。5年生が上手に教えていたので、4年生は自分の名前を手話で表現できるようにもなっていました。

第3回ハロプロ(12月18 日)

今日は3回目のハロプロでした。今日の目標は自分からあいさつをしようです。朝から積極的なあいさつを聞くことができました。児童会役員だけでなく、3年生を中心に門で一緒にあいさつをしてくれました。

前回までで155ハロだったのですが、今日は100ハロ集まり、合計255ハロになり、ハロモンが一つ進化しました。今日で300ハロ集まれば、究極進化まで行ったのですが、残念ながら300ハロ集まりませんでした。児童会役員が300ハロ集めたいという思いがあり、予定にはありませんでしたが、今週金曜日に最後のハロプロをすることになりました。

300ハロ集まるよう、みんなで気持ち良いあいさつをしましょう。

じゃんけん大会(12月17日)

5年生主催のじゃんけん大会が行われました。

5年生が企画し、当日の進行や各クラスへの呼びかけ、ポスターの作成などすべてを自分たちで準備しました。

そして、今日までに各クラスの代表者と先生の代表2名の合計8名が決まっており、その8名で2名ずつじゃんけんをして4名の2回戦進出者を決定しました。2年生、4年生、6年生、先生の代表者4名が2回戦に残りました。観覧者もいる中で大盛り上がりのじゃんけん大会でした。

5年生が楽しい企画を考えてくれたので、2学期終わりの楽しい取り組みとなりました。

19日のお昼にいよいよ優勝者が決定します。だれが勝ち残るのか、楽しみです!

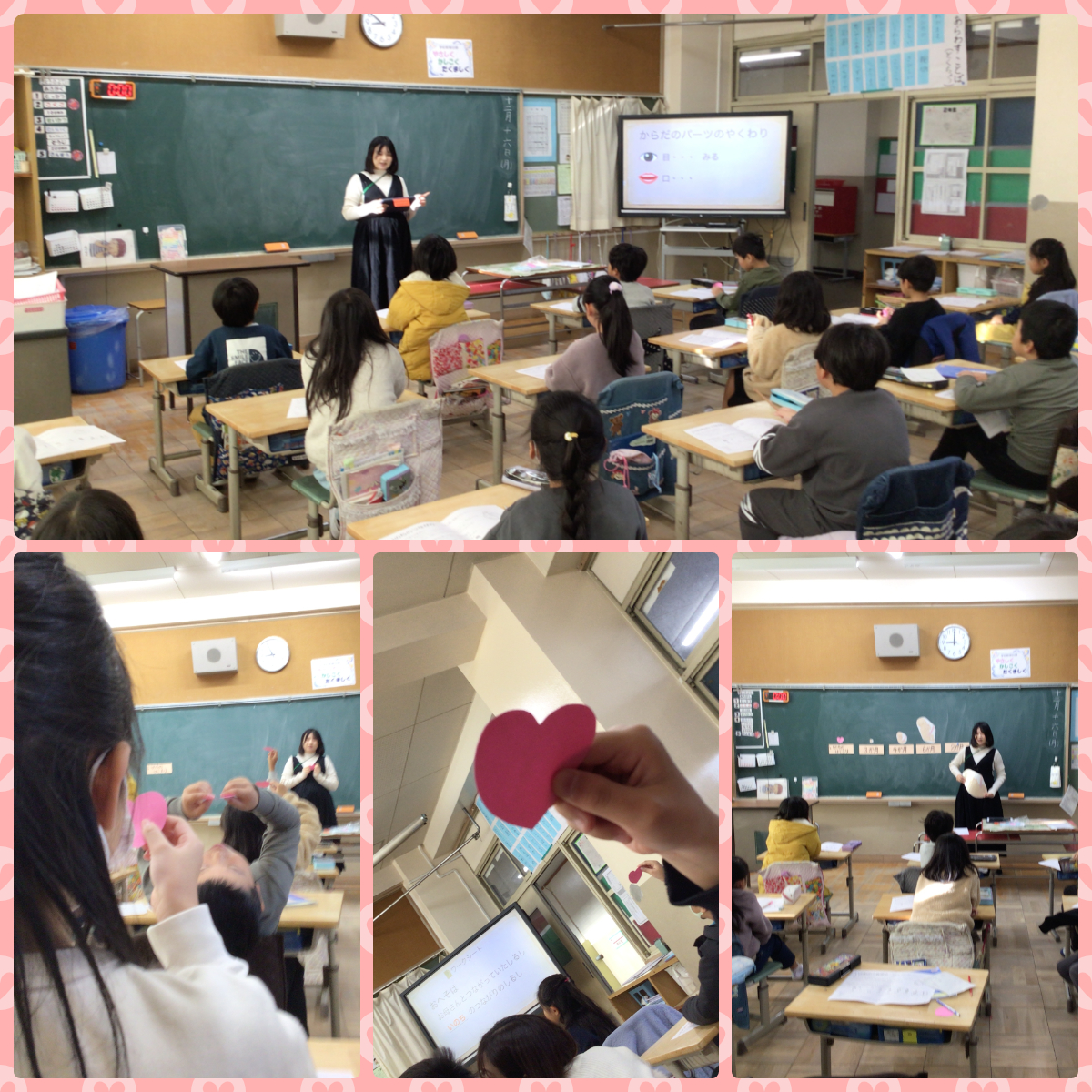

2年生いのちのつながり(12月16日)

2年生では、命のつながりの学習をしました。お母さんのおなかの中でそんな成長をしてきたのか知り、おうちの人からのお手紙に書かれた、産まれてきたときの思いを知り、涙する子もいました。先生が画用紙に針でちょんと穴をあけた穴の大きさが自分たちの始まりの大きさと聞き、おどろくと同時に、そこから10か月間、おなかの中で成長し、産まれて育ててもらったことを知り、最後におうちの人に手紙を書きました。

ほっこり、暖かくなる1時間でした。

クラブ活動(12月16日)

今日の6時間目は、今年最後のクラブ活動でした。寒かったですが、運動部は体育館と運動場で元気に活動をしていました。ゲームクラブはオセロで盛り上がっていました。ものづくりは、松ぼっくりでクリスマスツリーを作っていました。

クラブ活動は、4~6年生が一緒に取り組むので、異年齢のつながりが深まり、これまでしたことがなかったことも経験できるので、とても有意義な時間です。今年度はあと数回。1回1回を大切に活動しましょう。

ハロモン誕生!(12月13日)

あいさつをする取り組みのハロープロジェクトが進行中ですが、みんなのあいさつのがんばりにより、ハローがたまり、ハロモンが進化します。ハロモンを進化させるためにも元気な挨拶を頑張っていますが、先日の取り組みで71ハローたまり、今日の取り組みで84ハローたまり、合計で155ハローになりました。100ハロー超えたので、ハロモンが誕生しました。今日の朝は、みんなとても積極的にあいさつをしていました。その調子で、最終進化までいってほしいものです。

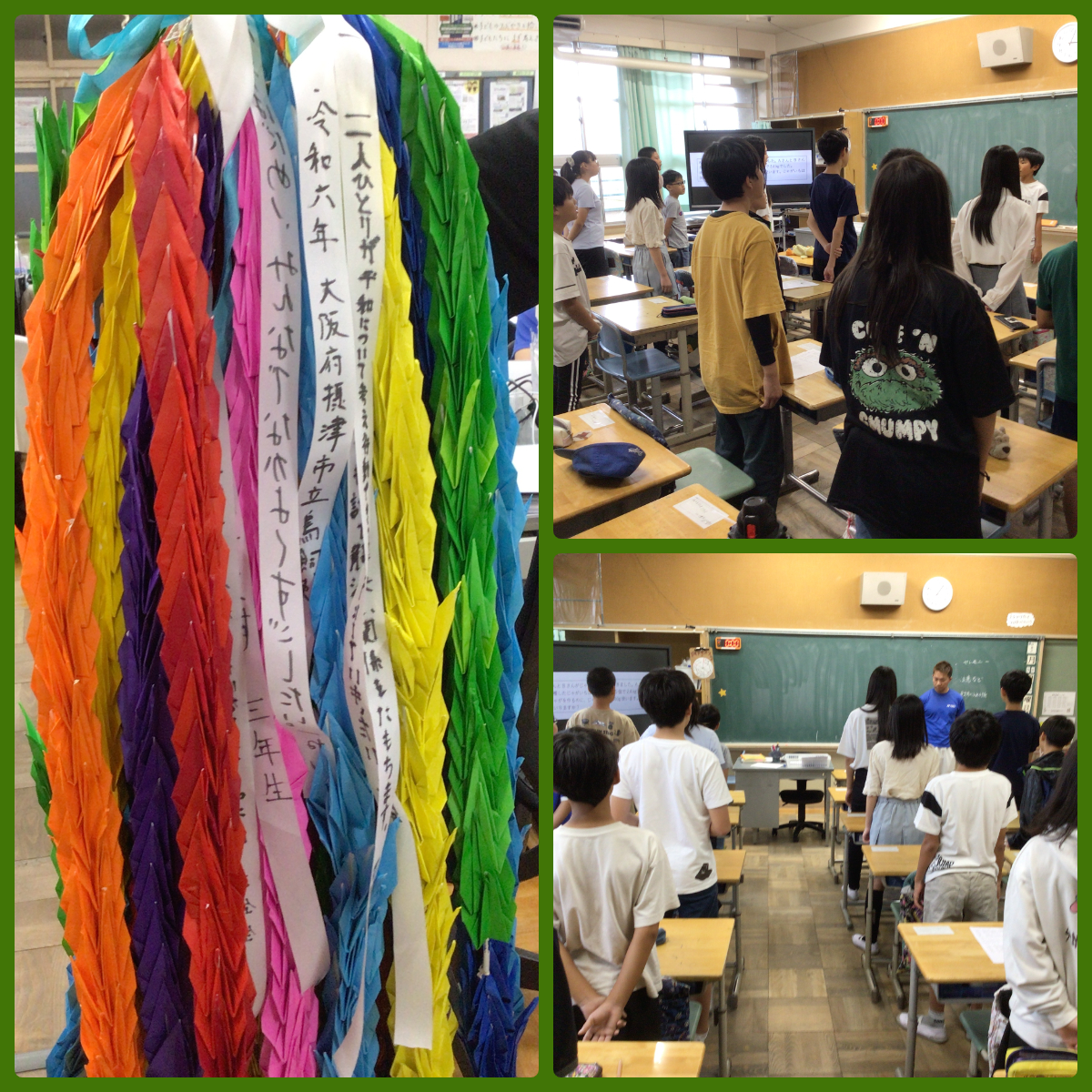

12月児童集会、平和集会(12月12日)

6年生が学級閉鎖のため、先週実施できなかった12月の児童集会と平和集会を1時間目に行いました。

まず、児童会から11月の目標の振り返りと12月・1月の目標のお知らせがありました。12月・1月の目標は、「寒さに負けず、元気に登校しよう」です。運動をして体力をつけてほしいなどの理由を伝えました。次に、なかにこ作戦のハロプロの途中経過がありました。昨日のハロプロでは71ハローだったので、明日またハロプロを行うので、相手の目を見て挨拶をしましょうと呼びかけがありました。その後、校歌を歌い、第2部、6年生の平和集会でした。10月に修学旅行で広島へ行き、学んだことと、その後、自分たちで調べたことも併せて、6年生の思いを1~5年生に伝えました。6年生もしっかりと自分たちの言葉で伝えることができ、1~5年生もそれをしっかりを受け取り真剣に聞く姿が見られました。6年生は、最後に「HEIWAの鐘」を歌い、自分たちの「平和宣言」を行いました。1.戦争の恐ろしさを伝えていくこと 2.戦争のない平和な世界をつくっていくこと 3.日々の当たり前の生活に感謝すること 4.やっていいことと悪いことの区別をつけること 5.優しさをわすれないこと

自分たちのことばで、思いが伝わってくる平和宣言だと思いました。

さすが6年生と思える平和集会でした。

五中校区人権作品展(12月11日)

学校では、日ごろから人権学習に取り組んでいますが、日ごろから取り組んでいる内容をまとめたものを毎年摂津市の人権作品展に出品しています。先週まで摂津市コミュニティプラザで展示されていましたが、五中校区の作品が、今週から15日日曜日まで鳥飼東公民館で展示されています。入口入ったところと2階に展示されています。子どもたちの取り組み内容がわかりますので、ぜひご観覧ください。

ハロープロジェクト1日目(12月11日)

なかニコ作戦、ハロプロ、あいさつを増やす取り組みが先週から実施予定でしたが、6年生が学級閉鎖だったため、今週からになりました。今日がその1回目でしたが、朝から児童会役員が門に立ち、あいさつをしていました。児童集会でみんなに周知してすぐは、いつから始まるのか待ち遠しかった子どもが多かったようですが、少し時間が空いてしまったため、今日がその第1回目だと思っていない子どもたちは、とまどいながら挨拶をしていました。しかし、しっかりと挨拶を返す人が多く、今日で71ハロー集まりました。しかし、ハロモンが1つ進化するには、100ハロー必要ですので、まだまだハローが足りません。明日の集会でもう一度呼びかけをし、再度ハロプロを行います。

みんなで朝から声を出して関わるのは気持ちいいものです。

みんなでハロモンが進化できるよう、頑張りましょう!

2年生鳥飼ありがとキラキラ郵便局(12月10日)

今日の朝の時間に、2年生が校内で郵便局をするための案内を各クラスにしにうかがいました。

前日までに何度も言う練習をし、間違えないよう、声が小さくならないように気をつけながらやり方を説明していました。

上の学年などにも行くので、とても緊張したようですが、堂々と説明することができていました。

今日の説明で各クラスにはがきを配ったので、明日からは出されたはがきの回収と配達を行います。各クラスの前にポストがおかれているので、そこに各クラスあてのはがきが届きます。

しばらくははがきのやりとりで心があたたかくなりそうです。

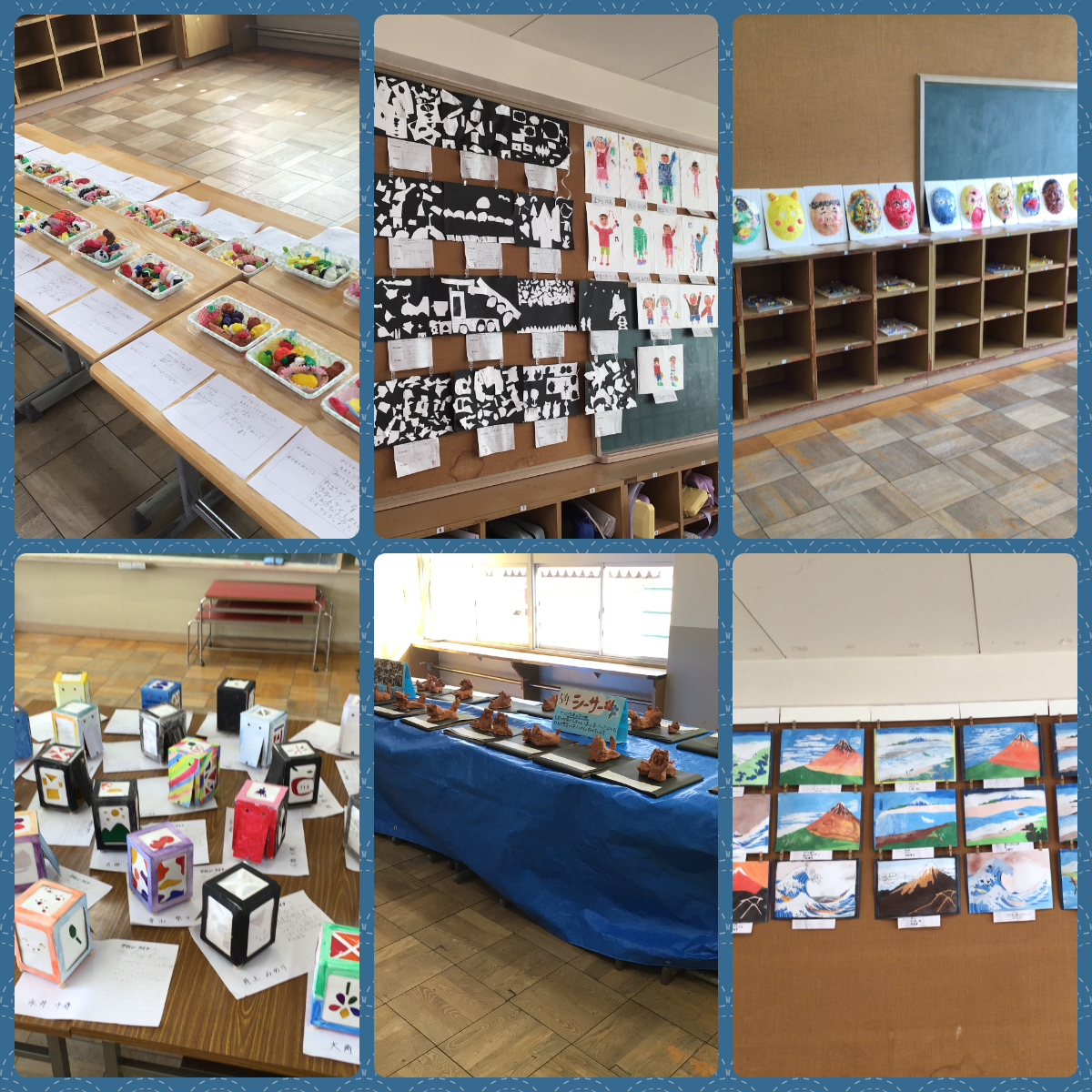

校内図工展(12月9日)

今日から2学期の個人懇談が始まっています。今週木曜日までです。

それと同時に、各学年の学習室において、校内図工展を行っています。

紙粘土の作品から版画、お面や立体作品、シーサーに砂絵と各学年、様々な作品を作っています。

一人ひとりの個性が光る作品ばかりで、見ていて子どもたちの表現の豊かさに驚かされます。

また、玄関では、校内だけでなく、摂津市内の小学校の作品も映像で流しています。

個人懇談に来られた際は、そちらも併せてご覧いただければと思います。

1,2年校外学習(12月6日)

今日は1,2年生の校外学習でした。

神戸須磨シーワールドに行きました。朝から楽しみすぎてみんな登校も大はしゃぎできました。

道路が大渋滞で、到着時間が遅れてしまいましたが、イルカショーとシャチショーには間に合い、いい天気の下、ショーを見ることができました。

シャチのショーでは、水しぶきがかかり、かからなかった子どもたちが水がかかってほしかったと残念がっていました。

ショーの後は、おいしいお弁当を食べ、館内の見学をしました。

大きな水槽で泳ぐ魚、たこやエイ、ペンギンなどを間近に見ることができ、とてもいい経験になりました。

また月曜日にたくさんお話を聞きたいと思います。

令和6年度摂津市学力定着度調査(12月5日)

毎年、摂津市で行われている学力定着度調査が本日、行われました。

6年生は昨日まで学級閉鎖だったため、1~5年生で実施しました。教科は、国語と算数、3~5年生は理科もありました。また、生活や学習状況に関する調査もありました。

どの教室も、静かに集中して取り組む姿が見られました。

この調査は、一人ひとりの学習の定着状況や学習状況を把握し、指導に生かすことや学習指導の充実を図ることを目的としています。学校して、子どもたちの理解の状況を知ることで、これからさらにどのようなことに力を入れて取り組むことができます。

学校では、結果が返却されたら、分析を行い、来年度以降も含めてよりよい取り組みを進めていきたいと思います。学校だけでなく、家庭や地域とも連携しながら進めていきたいと思います。

なお、3学期にそれぞれ個人に結果が返却されますので、ご家庭でもお子様のがんばりや課題を把握していただき、声かけや支援をしていただければと思います。

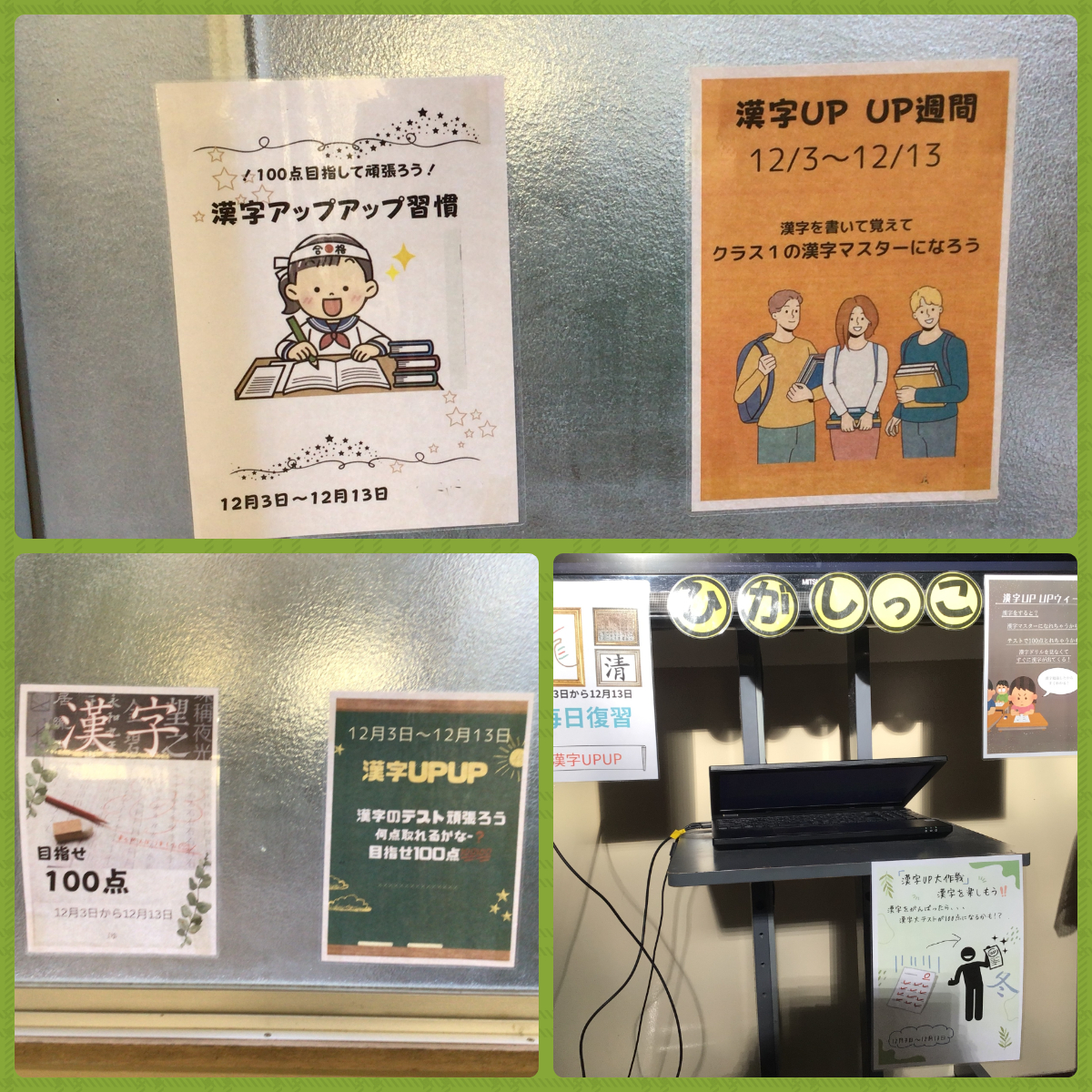

漢字アップアップ週間(12月4日)

学力向上の取組みとして、1学期も実施した「漢字アップアップ週間」が昨日から始まりました。各クラスで目標を決め、漢字大テストに取り組みます。

1学期は教職員でポスターを作成しましたが、今学期は子どもたちにポスター制作を呼びかけたところ、とてもすばらしいポスターを作成してくれました。

そのポスターは玄関前と各教室に掲示して、みんなのやる気をアップさせています。

1学期の取り組みでは、どの学年も目標以上の結果を残すことができ、達成感を味わうことができました。

今回もそれぞれの目標に向かってがんばってほしいと思います。

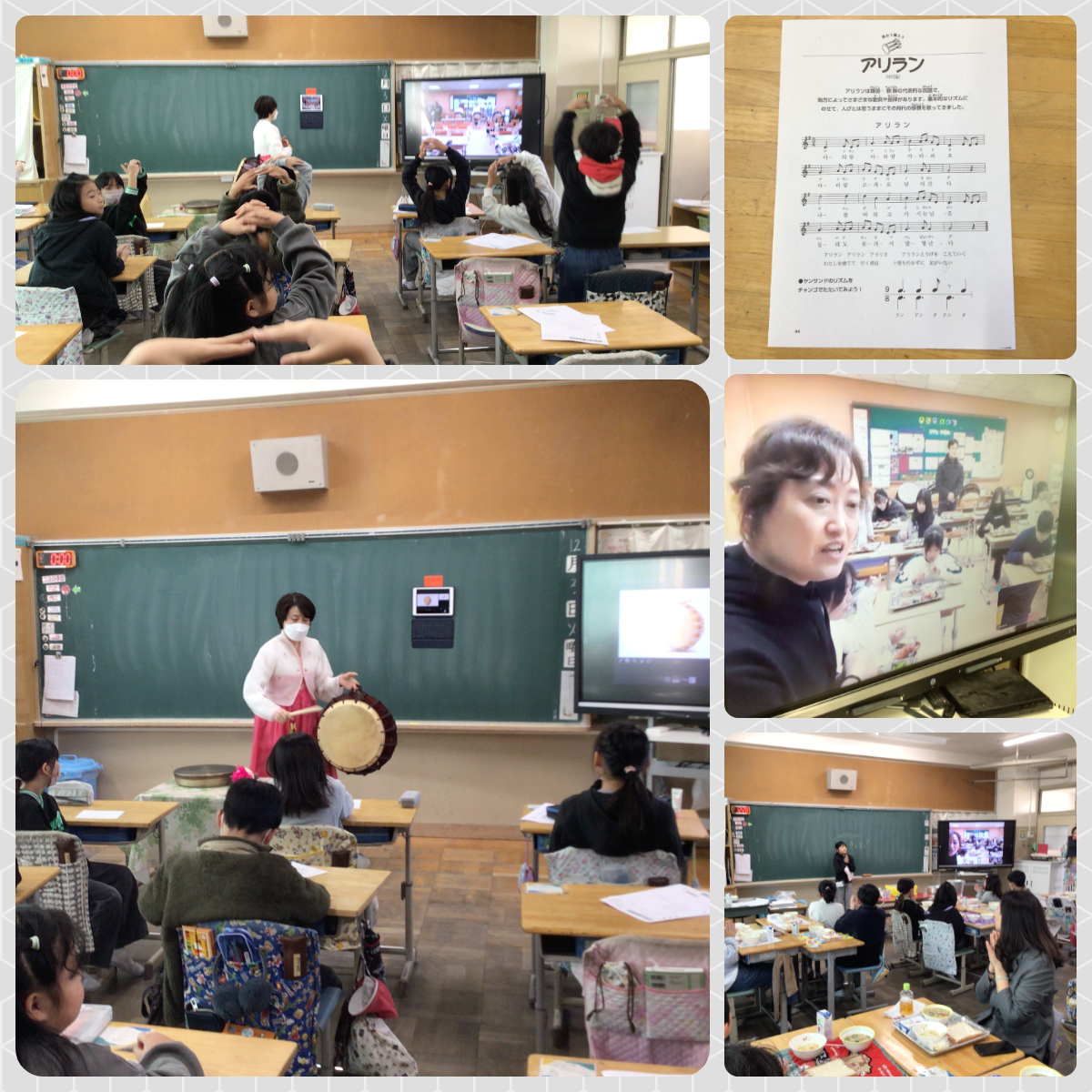

4年生韓国との交流(12月3日)

4年生が韓国との交流を行っていますが、昨日から別の韓国の学校の5,6年生と交流を行っています。昨日は自己紹介や学校紹介をしました。

今日は、韓国の文化の紹介をしてもらいました。楽器や服の紹介をしてもらい、楽器のクイズでは向こうで出した音の楽器はどれかを当てるクイズで、盛り上がりました。

今日は、今回の取り組みを進めてくれた大阪韓国教育院の院長や専門官の方も来られ、様子を見ていただきました。給食も一緒に食べて、さらに韓国を身近に感じることができました。

韓国の5,6年生は少し恥ずかしがっていましたが、一緒に盛り上がることができました。

給食の時間も交流を行い、それぞれの今日の給食のメニューを紹介し合いました。

給食にも各国の特徴があり、韓国を感じることができました。

最後ももう1回交流があります。

そこでは、こちらの歌や音楽の発表をする予定です。

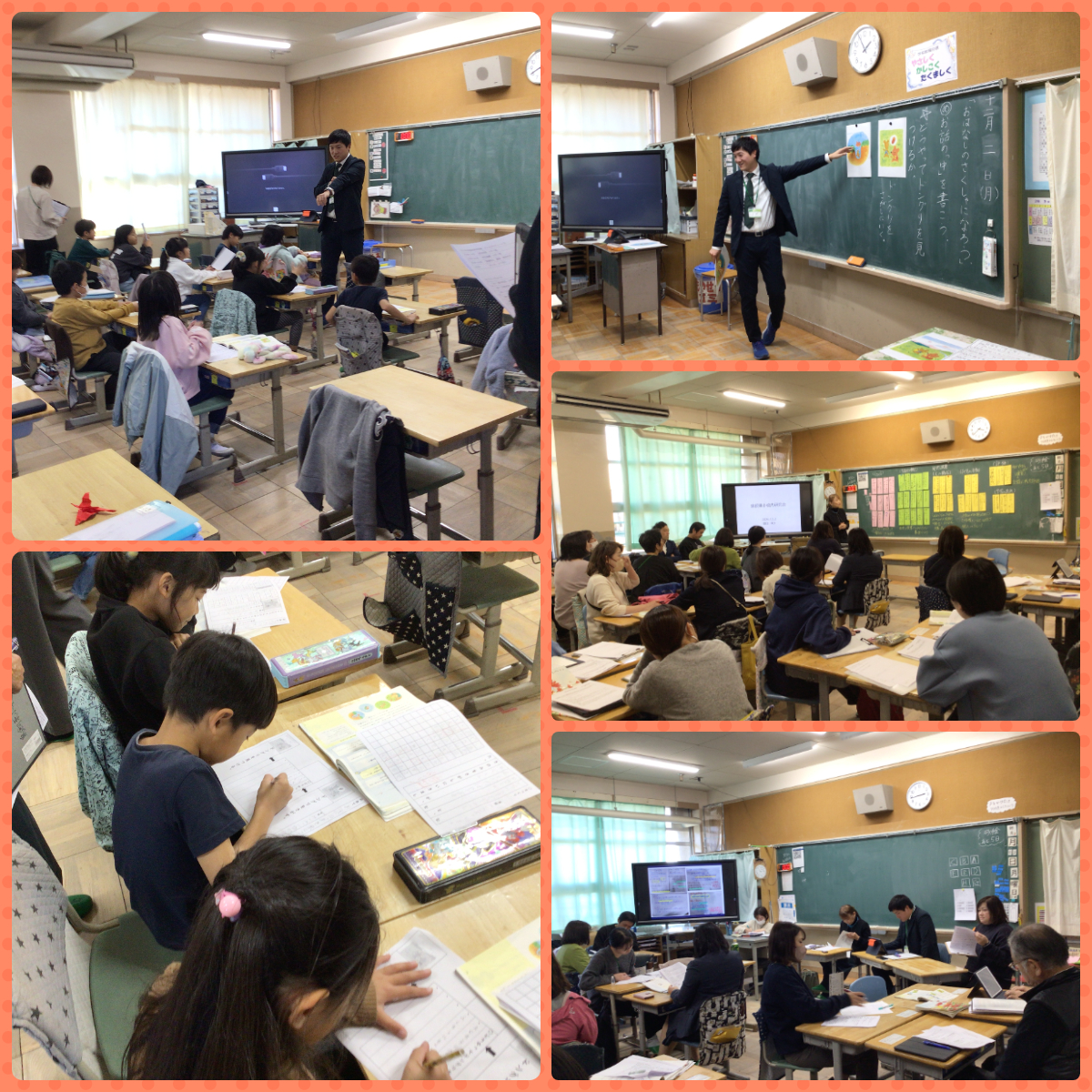

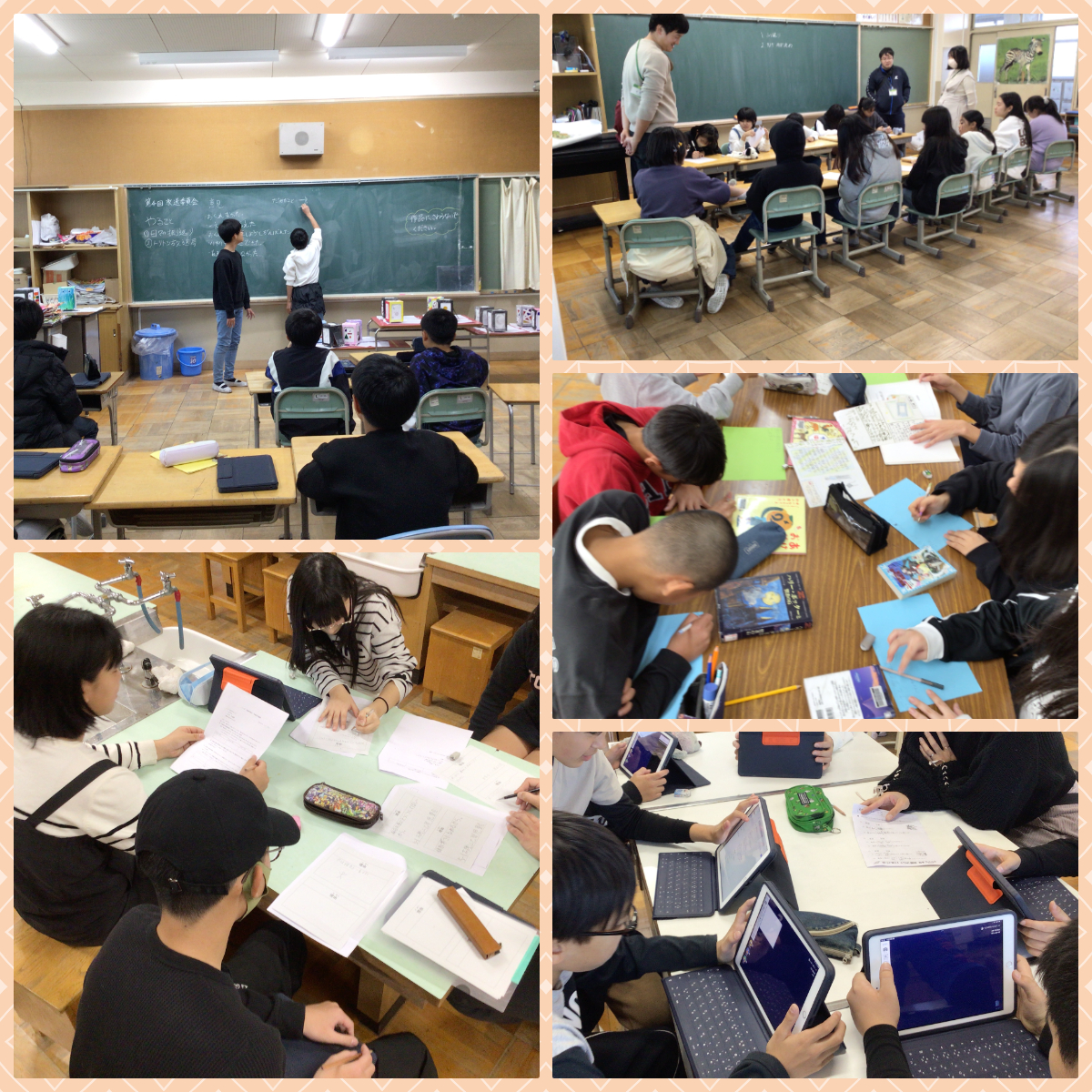

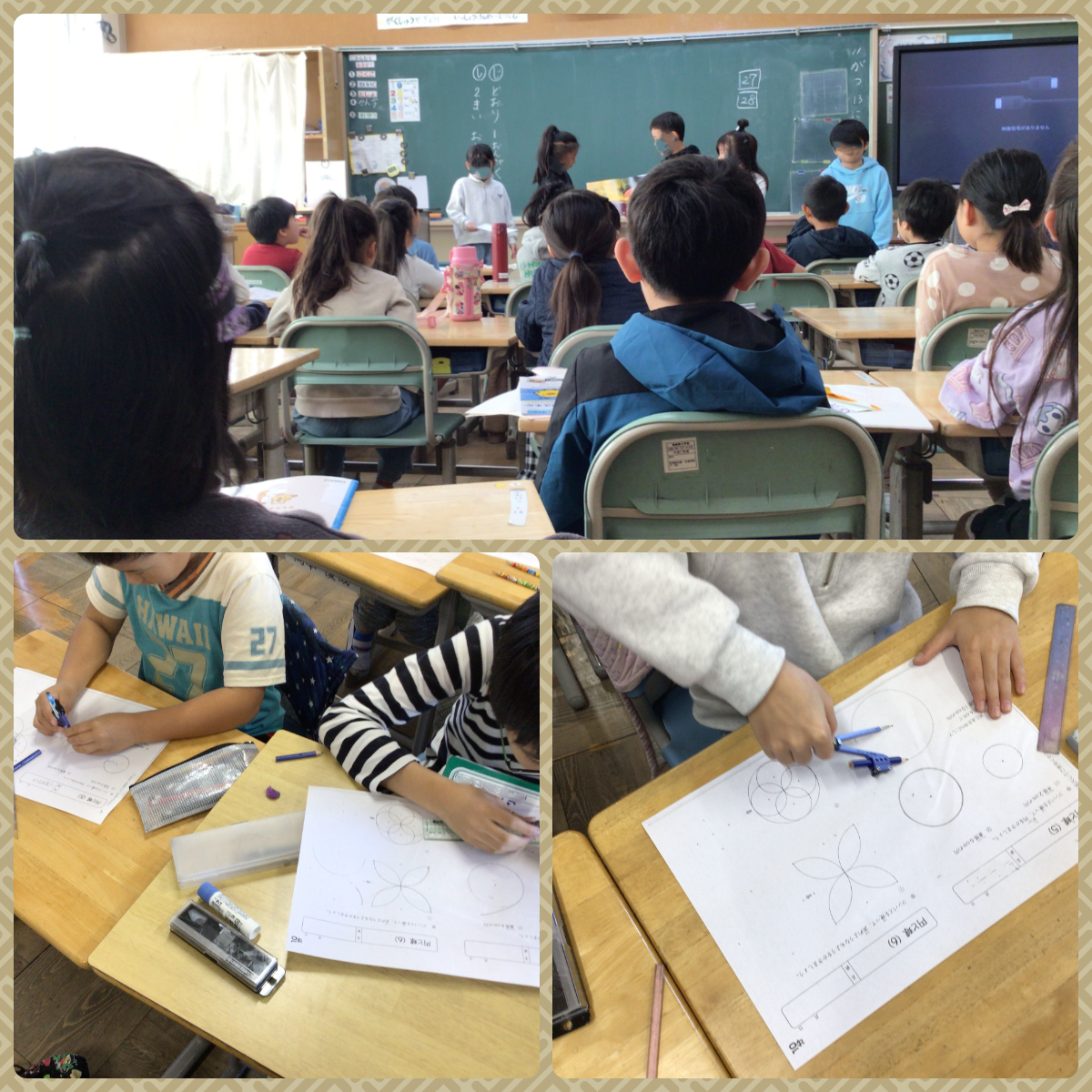

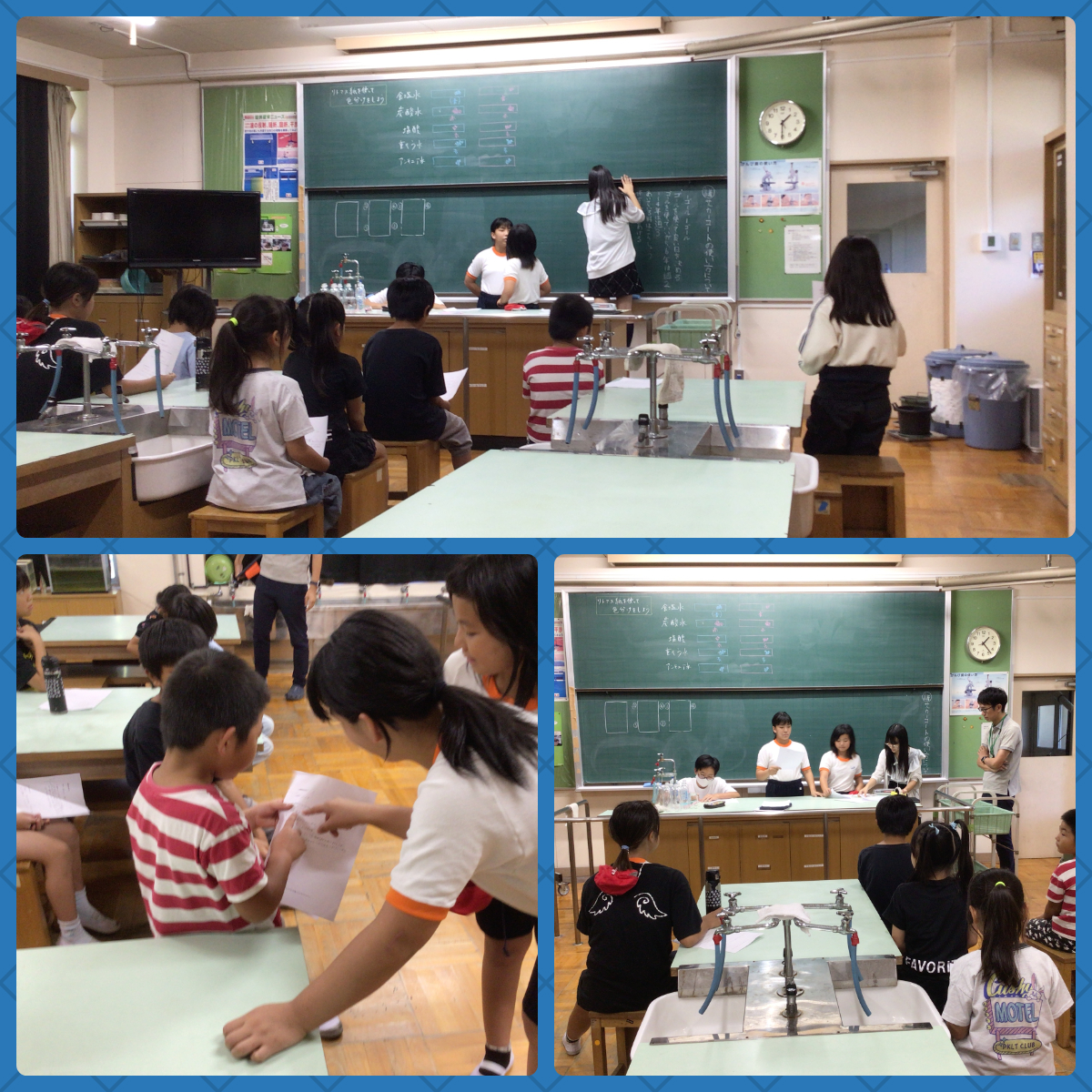

2年生研究授業 国語「お話のさくしゃになろう」(12月2日)

今日の5時間目は2年生の国語の研究授業でした。本校の今年度の研究テーマである「たいがあるれる授業をめざして」~心躍るゴール~のもと、どうしたら子どもたちが意欲をもって主体的に取り組むか考え、実践しました。2年生が自分たちで物語を考え、本にしたものを図書館においてもらいます。そのゴールをめざしてお話を考えます。友だちと協力しながら登場人物の名前を考え、「はじめ、なか、おわり」を意識しながら物語を考えていました。

授業には鳥飼小学校の先生も参観に来ており、授業後の研究協議も一緒に行いました。最後に指導助言の先生からお話をいただき、「たいがあふれる授業」について考えを深めることができました。

完成した物語は、また紹介したいと思います。

3年生警察のお仕事(11月29日)

3年生が社会で警察官の仕事について学習しています。そこで、今日は、実際に摂津警察の警察官の方が学校に来てくださり、警察の仕事についてお話を聞きました。

どんな仕事をしているのか聞いた後、班ごとに質問をしました。なぜ警察官になろうと思ったのかとか、いつも何を持ち歩いているのかなど聞きました。警察官は常に、警察手帳、警棒、手錠、拳銃を持ちあるいているとのことで、今日は拳銃はありませんでしたが、それ以外のものを見せてもらいました。

最後には、パトカーを見せてもらい、普段使っているパトカーに乗せているものを見せてもらいました。防弾チョッキなどもあり、実際に着せてもらっていました。

警察官の方の仕事を身近に感じることができました。

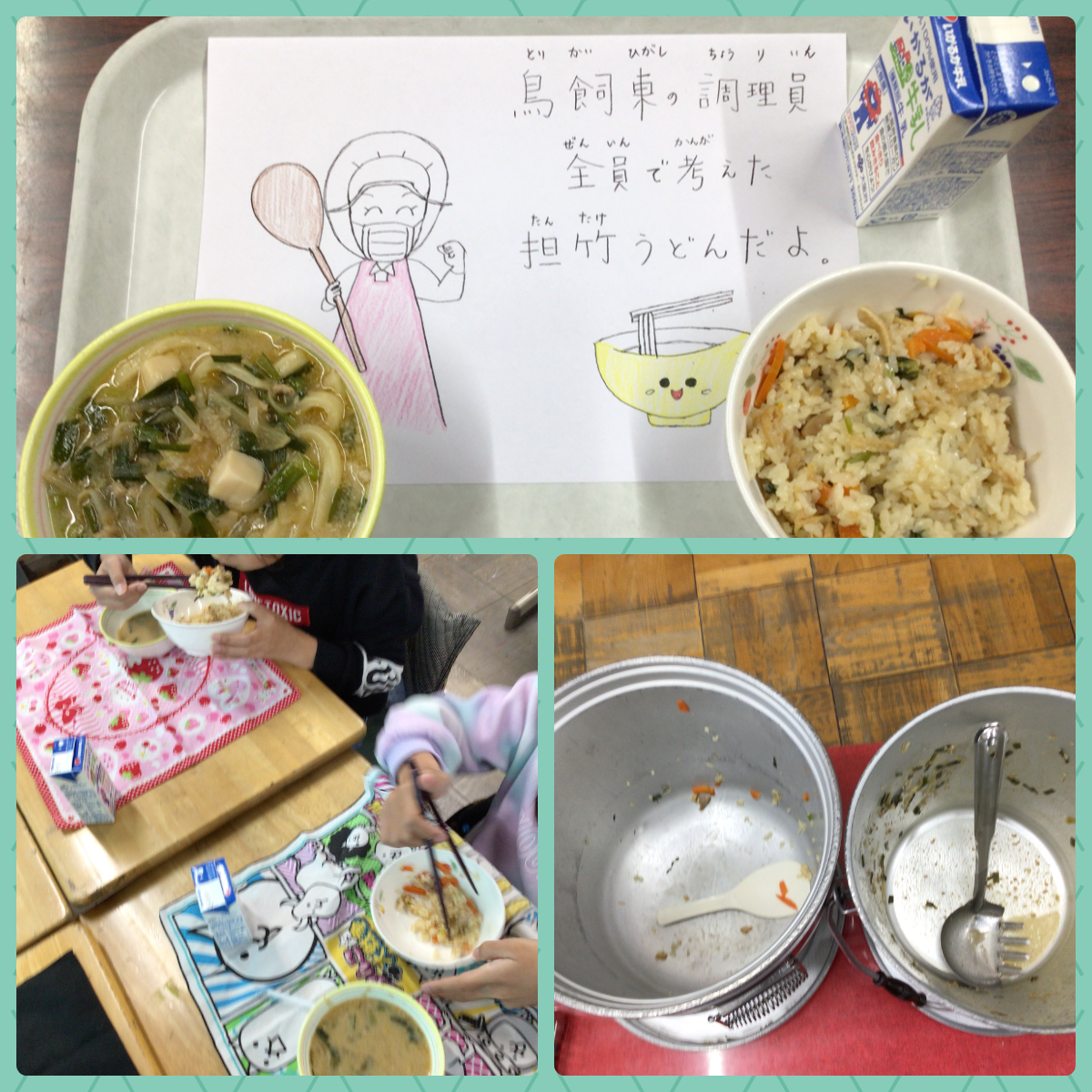

今日の給食(11月29日)

今日の給食のメニューは、「たんたけうどん」と「きつねごはん」でした。「たんたけうどん」は初めてのメニューで、なんと、鳥飼東小の調理員さんがみんなで考えたメニューでした。うどんをタンタンメン風にアレンジしたもので、豆乳のまろやかさと豆板醤の辛味がとてもおいしく、ほとんどのクラスで食べきっていました。

「きつねごはん」も、きつねうどんの揚げが入っており、とてもあまくておいしい一品でした。

いつもみなさんの栄養を考えて給食を作ってくれている調理員さんに感謝しながらおいしくいただきました。

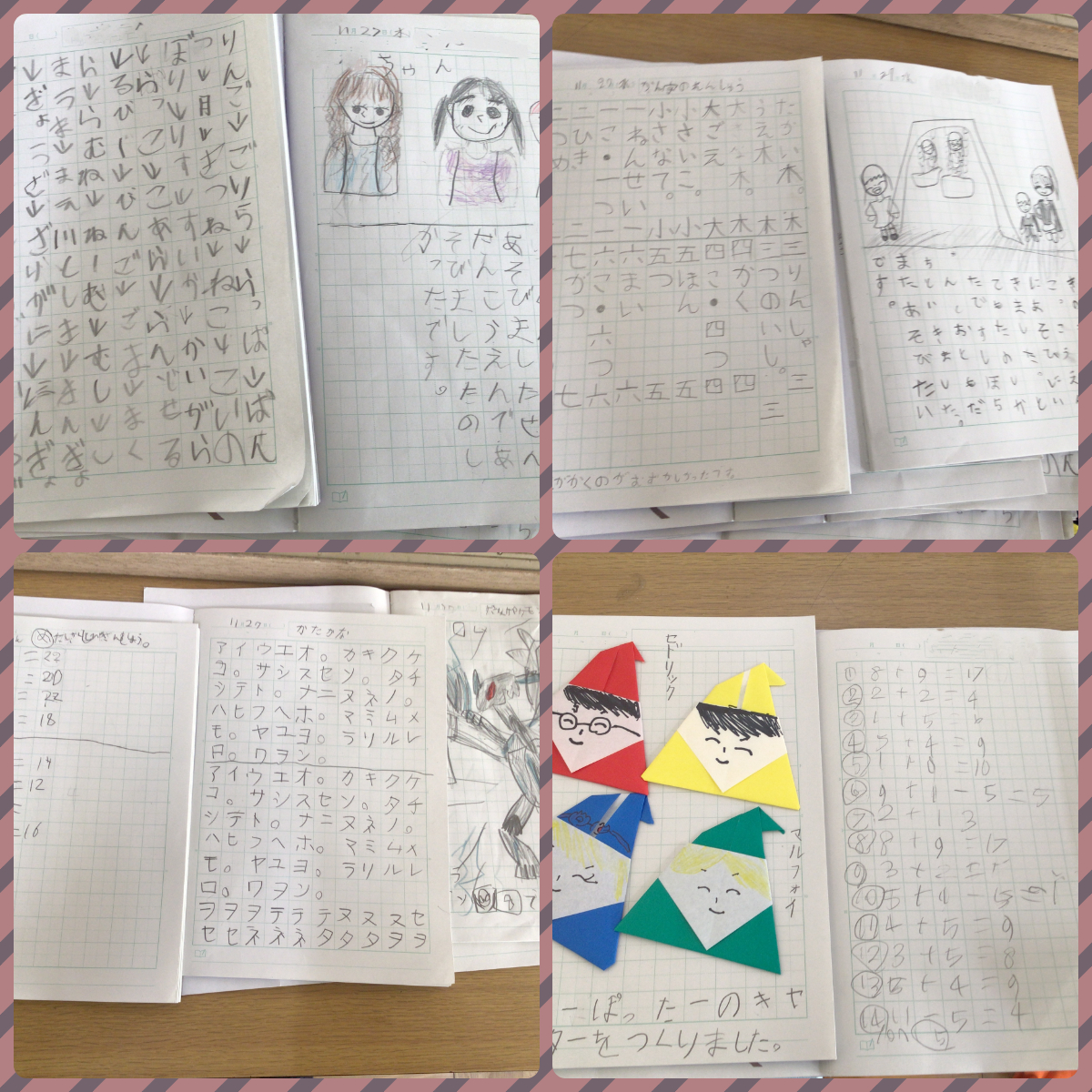

1年生自主学習(11月28日)

昨日から、家庭学習Weekが始まりました。自分たちで考えて自主学習を行います。他学年ではすでに自主学習は行っていますが、1年生は今回が初めてです。昨日、先生からどんなことをしたらいいのかお話があり、それぞれ自分で考えた自主学習をやってきました。たし算やひき算、しりとり、漢字の練習、折り紙、絵などいろんなことにチャレンジをしていました。一人ひとりのノートを先生が紹介し、こんなことやってる、こんなことしてもいいんだ、すごいなと感じながら他の人の自主学習を見ていました。

他の人がやっていることも参考にしながら、自分でやりたい学習を行い、家庭で学習する習慣をつけてほしいです。

2年・4年なかニコ作戦(11月28日)

今日の昼休みは、2年生と4年生のなかニコ作戦でした。4年生が2年生と遊びたいものを考え、どう進めたらいいかも考えていました。また、2年生にもどんなことをしたいか聞きに行き、遊ぶ内容を考えていました。結果、「だるまさんがころんだ」と「ドッチボール」をしました。

「だるまさんがころんだ」は、2年生2人がおにになり、行いました。たくさんの人数で行う「だるまさんがころんだ」は、なかなか大変そうでしたが、とても楽しそうでした。

終了後は、2年生も4年生もそれぞれ相手のいいところがたくさん感想で出てきており、なかニコ作戦大成功だなと感じました。

2年国語「お話のさくしゃになろう」(11月27日)

学校ではさまざまな学力向上の取組みを行っていますが、国語の授業研究のため、来週2年生が研究授業を行います。その授業が始まっています。

物語を考える単元ですが、今日は、これまで学習したことの確認をしていました。スイミーやお手紙の学習を振り返りましたが、2年生みんな内容をしっかり覚えていてびっくり。さらに、答えるときに理由を自分の言葉でしっかり発表することができており、さらにびっくり。2年生すごい!と改めて感じました。

どんな物語を作っていくのか、とっても楽しみです。

5年三島連合音楽会(11月26日)

5年生が第62回三島地区小学校連合音楽会に出場しました。

摂津市の代表としての参加でした。高槻、茨木、吹田、摂津、島本から合計11校参加していました。摂津では鳥飼東小学校が唯一の出場でした。

茨木市の茨木文化・子育て複合施設おにクルドウダホールで行われました。とてもきれいな会場で、そこにいるだけで緊張するような会場でした。そんな中、3か月ほど続けてきた練習の成果を発揮することができました。

時間が限られている中での演奏だったため、RPGは学校の音楽会で行った時よりずいぶんカットして演奏しましたが、手拍子から始まり、会場を一つにした演奏だったと思います。歌はとても緊張が伝わってきましたが、少ない人数にも関わらず、とてもきれいな声が響き渡っていました。

演奏終了後、「音楽が好きという気持ちが伝わってくるとてもすてきな演奏でした。」と係の方に言っていただき、校長先生は自分のことのようにうれしかったです。演奏中の写真撮影は禁止されていたので、こちらで様子をお伝え出来ないのが残念です。

鳥飼東小学校の、摂津市の代表として、堂々としたステージでした。

5年生、お疲れ様でした。また一つ、ステップを上ったチャレンジでした。

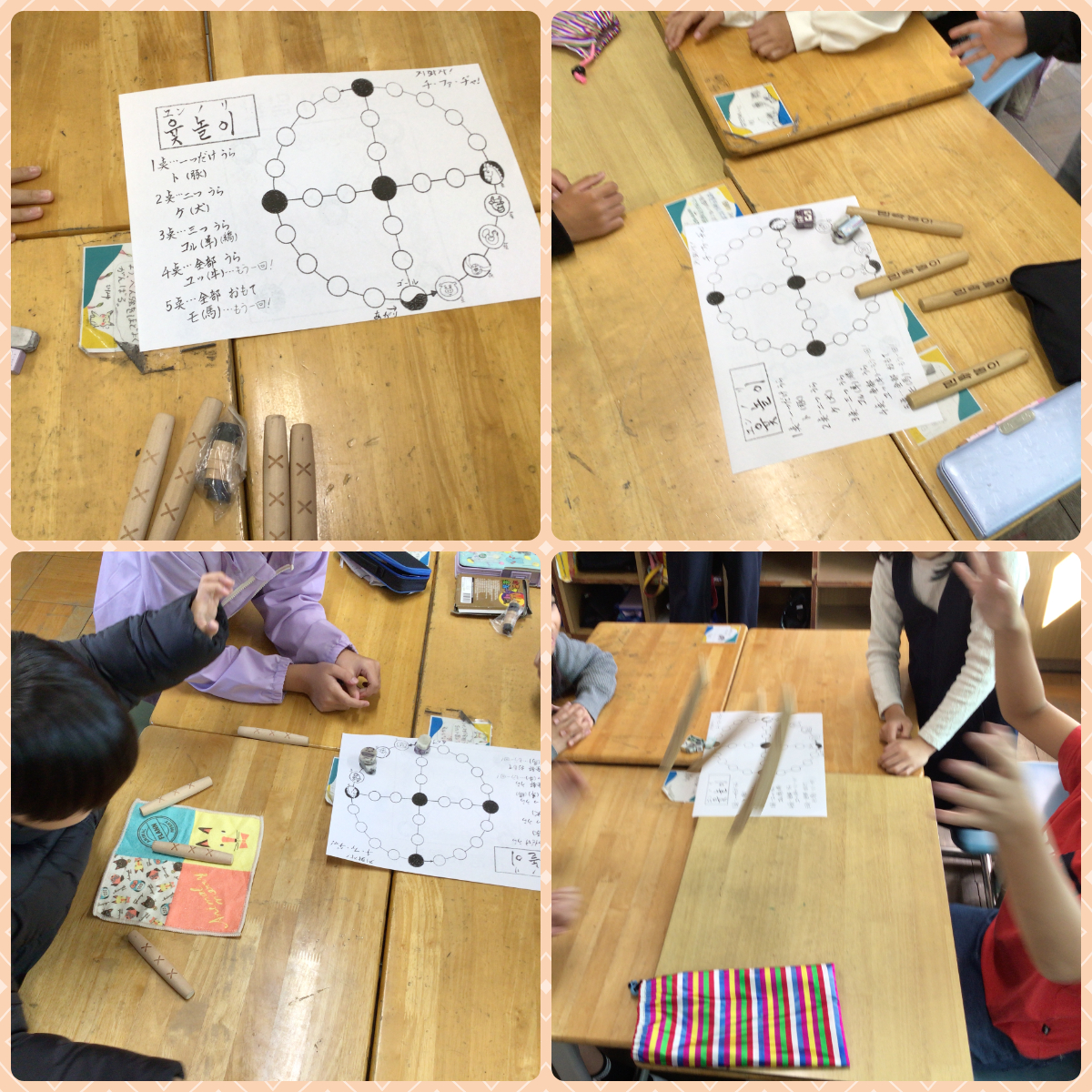

4年韓国との交流その2(11月26日)

先週に引き続き、4年生が韓国の2年生と交流をしました。

今回は、それぞれの国の文化の交流ということもあり、東小の先生は、浴衣を着ました。国際理解の講師方は、韓国の韓服を着て遊びの紹介をしました。韓国の子どもたちも韓服やテコンドーのユニフォームを着てくれていました。

日本からは、遊びのこま回しや竹とんぼ、羽子板などを紹介しました。

韓国からも遊びなどを紹介してもらい、韓国から送られてきた大きな「ユンノリ」を使って韓国と日本で「ユンノリ」のゲームをしました。

逆転ありの大盛り上がりで、遠く離れていますが、一緒に楽しむことができました。

来週も韓国の別の学校との交流があります。たくさん交流ができ、大満足の4年生でした。

児童委員会(11月25日)

今日の6時間目は、児童委員会でした。それぞれの委員会が、日々取り組んでいることの振り返りや、みんなが学校生活をよりよく過ごすためにできることはないか考えていました。児童会が中心となり、なかニコ作戦を行い、学校をよりよくしようとしていますが、それぞれの委員会でもできることを考え、取り組もうとしています。児童数が少なく、活動できる委員会も限られていますが、自分たちができるところでそれぞれができることに取り組んでいます。

今日決めたことが学校生活にどう生かされているのか、またこちらで紹介したいと思います。

児童集会(11月22日)

今日は児童集会がありました。まず、校長から表彰を行いました。摂津市の子ども展覧会や環境ポスターなど鳥飼東小学校のみなさんが入賞したものがあったので、表彰しました。表彰された人だけでなく、みんながいい気持ちになりました。

次に、児童会からなかニコ作戦のハロプロ、あいさつを増やす取り組みについて説明がありました。前回の集会でみんなからあいさつのモンスターハロモンを考えてもらうよう案内しました。たくさんの応募から児童会役員がハロモンを決定しました。そのハロモンを育てるために、12月はあいさつをたくさんしましょうという呼びかけがありました。ハロモンを育てるためにハローをたくさん貯めます。1人が10人に「おはよう」が言えたら1ハローをゲットできます。100ハローで誕生、200ハローで進化、300ハローで究極進化するそうです。究極進化を目指してみんなであいさつをしましょう!

そして、最後に、三島の連合音楽会に参加する5年生の合唱と合奏がありました。校内音楽会の時からさらにパワーアップした5年生でした。26日の連合音楽会、頑張ってきてくださいね!

なかニコ作戦3・6年生(11月22日)

年間通じてなかニコ作戦の取り組みを行っていますが、今日は、3年生と6年生がなかニコ作戦を行いました。6年生が話し合って、3年生と楽しめるものを考え、今回は「ハンドボール」をすることになりました。3年生も6年生も真剣で、時間を忘れるぐらい盛り上がりました。3年生は6年生と一緒に遊べたのが楽しかったらしく、終わった後にはたくさんの感想を発表していました。6年生も3年生の頑張りにすごかったと感想を言っていました。

こういう機会を作ることも大切ですが、休み時間には、自然といろいろな学年が一緒になって遊んでいます。以前、運動場の使い方をみんなで決めて、使える時間や学年を決めないとしましたが、そのおかげで、いろいろな学年が混ざって遊ぶ姿がよく見られています。

なかニコ作戦が順調に進んでいます。

3年生 まち探検(11月21日)

3年生では社会科で「安全なくらしとまりづくり」について学習しています。その中で、交通事故を防ぐための「まち」の中にある工夫について考える学習をしています。

きょうは実際に子どもたちがまちに出て、交通事故を防ぐために工夫されているところを探しに行きました。普段、学校への行き帰りなどで何気なく通ってきた道でも、よく観察してみると多くの工夫があることを発見している様子でした。各グループで校区内の地図とタブレットを持って、安全に関係する標識や設備などをチェックしながら回っていきました。鳥飼八町公園では、グループごとに見たことや撮ってきたもの、発見したことなどを話し合い、記録しました。ガードレールや柵の設置されているところ、ミラーがついている場所、標識などについて記録していました。今後の学習では、まち探検で発見したことをまとめ、安全なまちづくりへの理解を深めていきます。

第53回摂津市連合音楽会(11月20日)

今日は摂津市の連合音楽会が文化ホールでありました。

4年生が鳥飼東小学校の代表として参加しました。

到着後、客席に座り、他の学校のリハーサルを聞いていました。予想以上のホールの広さに戸惑いながら、自分たちのリハーサルの順番になり、舞台に上がりました。よい緊張感でこれまでで一番いい歌声と演奏でした。完璧なリハーサルでした。その後、別室に移り、おいしいお弁当を食べました。みんな、テンションが上がりっぱなしでしたが、「お弁当最高!」と言いながら完食していました。

そして、いよいよ本番。鳥飼東小学校は5番目でした。前の学校が終わり、素早く舞台に上がります。こちらまで緊張が伝わってきました。歌声からも緊張が伝わってきましたが、最高の歌声と演奏を聴くことができました。

他の9校の演奏や合唱も聞くことができ、とても貴重な経験ができた1日でした。

4年生、素晴らしかったです。

5年生 農業体験でお世話になった地域の方と交流(11月20日)

きょうの3時間目、田植えや稲刈りなどの農業体験学習でお世話になっている地域にお住いの渡邊さんに来校いただき、5年生の子どもたちに授業をして下さりました。渡邊さんからは、日本の食料自給率や自然の循環を生かした農業、作物を作る魅力と素晴らしさについて、わかりやすく解説していただきました。子どもたちからは、「刈りとった米の行き先」「稲刈りのときに見たジャンボタニシ(ピンク)の卵の対応」「季節に合わせた野菜の育て方」「野菜の種や苗に関する疑問」「プランターで育てられる野菜」「すいかの種から、すいかを発芽させる方法」など、様々な質問に一つ一つ丁寧に回答いただきました。授業の最後には、子どもたち一人ひとりが書いた感謝の手紙を手渡しました。渡邊さんからは、「校区内でも農業に関するイベントをしているので興味があれば、いつでも来ていいですよ」とおっしゃっていました。

農業の学習をとおして、授業後に自分で野菜や草花、樹木などを育ててみたいなど、興味を持った子も見られました。お家でもそういった声を聞いたならば、ぜひ可能な範囲で自分で育てる(つくる)経験をご検討いただきたいです。

渡邊さん今日はお忙しい中、ありがとうございました。

2年生鳥飼小との交流(11月19日)

2年生が以前から鳥飼小学校の2年生と交流をしています。10月には、鳥飼小学校の2年生が鳥飼東小学校へ来て、一緒に遊びました。

今日は、鳥飼東小学校のみんなが鳥飼小学校へ行かせてもらいました。

鳥飼小学校では、鳥飼小学校の校区について調べたことを発表してもらいました。クイズ形式で、楽しみながら知ることができました。

その後、体育館で遊びました。みんなで協力して楽しむことができました。

帰ってきた2年生は、とてもうれしそうでした。

4年韓国との交流(11月18日)

今日の4年生は、いよいよ、韓国の文山小学校の2年生との交流でした。

朝からそわそわしていて、緊張がこちらにも伝わってきました。

時間になり、いよいよZOOMで韓国とつながりました。韓国の先生や子どもたちの様子が映し出され、今本当につながっているのか信じられない様子でした。

韓国の方から、学校紹介と自己紹介があり、自己紹介は、2年生が日本語でしてくれました。

その後、こちらからも学校紹介と自己紹介をしました。自己紹介は、韓国語で名前と好きなものを言いました。大きな声で言うことができていたと思います。

授業だけでなく、給食の交流もしました。日本は、教室にもってきて自分たちで配膳をしますが、韓国は、食堂のようなところに行き、プレートに配膳してもらったものを食べます。実際に今日の4年生の給食の準備の様子も見てもらい、給食のおかずも見てもらいました。

また来週も交流を行います。来週は一緒にユンノリをする予定です。

楽しみがまた一つ増えました。

鳥飼東小校区広域避難ワークショップ(11月16日)

鳥飼東小学校区の広域避難について考えるワークショップが9月から全3回で行われています。その2回目が開催されました。

2回目の今回は、実際に校区を歩き、広域避難する場合の経路や避難場所の確認を行いました。地域の企業の屋上などを避難場所として一般にも開放してくれており、実際にそこに上ったりもしました。

本校の児童も参加しており、避難経路が水につかりやすいだとか、地域で開放してくれている場所があるのを知らなかったなどの感想がありました。

鳥飼東公民館も避難場所になっており、そちらでは、鳥飼地域が大きな被害となった昭和28年の台風13号のときの話を実際の被害にあわれた方から伺いました。実際の話は、とても説得力があり、自分たちがどうしたらいいかを考えさせられました。

次回、12月には広域避難校区マップを作製します。

自分たちの校区の災害や避難について、考えられる機会となりました。

1年生秋まつり(11月15日)

今日、1年生が秋まつりを行いました。しかも、鳥飼小学校の1年生を招待して行いました。

家から持ってきたペットボトルや空き箱を活用してボーリングやわなげ、魚釣りなどのおもちゃを作っていました。そのおもちゃで鳥飼小学校の1年生が楽しく遊んでくれました。

休み時間には、運動場で一緒に遊ぶこともできました。

秋まつりが終わり、鳥飼小学校のお友達が帰るとなったら、お別れするのがさみしくて、泣き出す子もいました。

来週には、逆に鳥飼東小学校のみんなが鳥飼小学校に行かせてもらいます。

また楽しみですね。

11月児童集会(11月14日)

今日は11月の児童集会でした。

児童会から、10月の児童会目標の振り返りがありました。みんなで協力して校内音楽会を成功させることができ、目標が達成できたという話でした。

11月の目標は、「授業や宿題など、集中して取り組もう」です。11月に家庭学習WEEKがあり、自主学習ノートのやり方について説明がありました。

さらに、児童会から、なかニコ作戦のあいさつを増やす取り組みの呼びかけがありました。みんなであいさつのあふれる学校にするための取り組みを進めます。

最後に、摂津市の連合音楽会に鳥飼東小学校の代表として参加する4年生の歌と合奏の披露がありました。4年生、頑張ってください!

第2回学校協議会(11月14日)

午後からは、第2回学校協議会を実施しました。

委員の方5名に来ていただき、授業参観をしていただきました。

前向きに授業に向かう姿を見ていただき、その後、学校経営計画の進捗状況の確認と全国学力・学習状況調査結果について説明させていただきました。

委員のみなさまからは、子どもたちのがんばる姿に肯定的なご意見をたくさんいただきました。また、課題については、助言をいただいたことをもとに学校で取り組みを進めていきたいと思います。

3年生国語と算数(11月13日)

3年生では、国語の「おすすめの本を紹介しよう」という単元で、1年生に本を紹介する学習があります。そこで、実際に1年生に本を紹介するため、事前に1年生にどんな本がすきか聞いたりしながら、紹介する本についてまとめていました。そのまとめたものを、今週、グループごとに1年生に紹介しに行っています。実際におすすめの本を1年生に読んであげています。1年生は、真剣に聞いていました。

また、算数では、円の学習で、コンパスで円をかいています。なかなかコンパスを使いこなすのは難しいですが、見本の図がどうしたらかけるのか考えながらコンパスを使っています。楽しいようで、夢中で円をかいています。

これからも楽しみながら学習を進めていきましょう。

4年国際理解教育(11月12日)

今日、4年生では、国際理解教育で韓国の遊び「ユンノリ」を行いました。民族講師の方に来ていただき、やり方や韓国語でのゲームの掛け声の出し方などを教えてもらい、4人1グループになって遊びました。

4年生は、来週から複数回、韓国の小学校とオンラインで交流を行う予定です。その中でも今日遊んだ「ユンノリ」をオンラインで韓国の小学生と一緒に行う予定です。

楽しくて、学びになる1時間でした。

来週からも楽しみです。

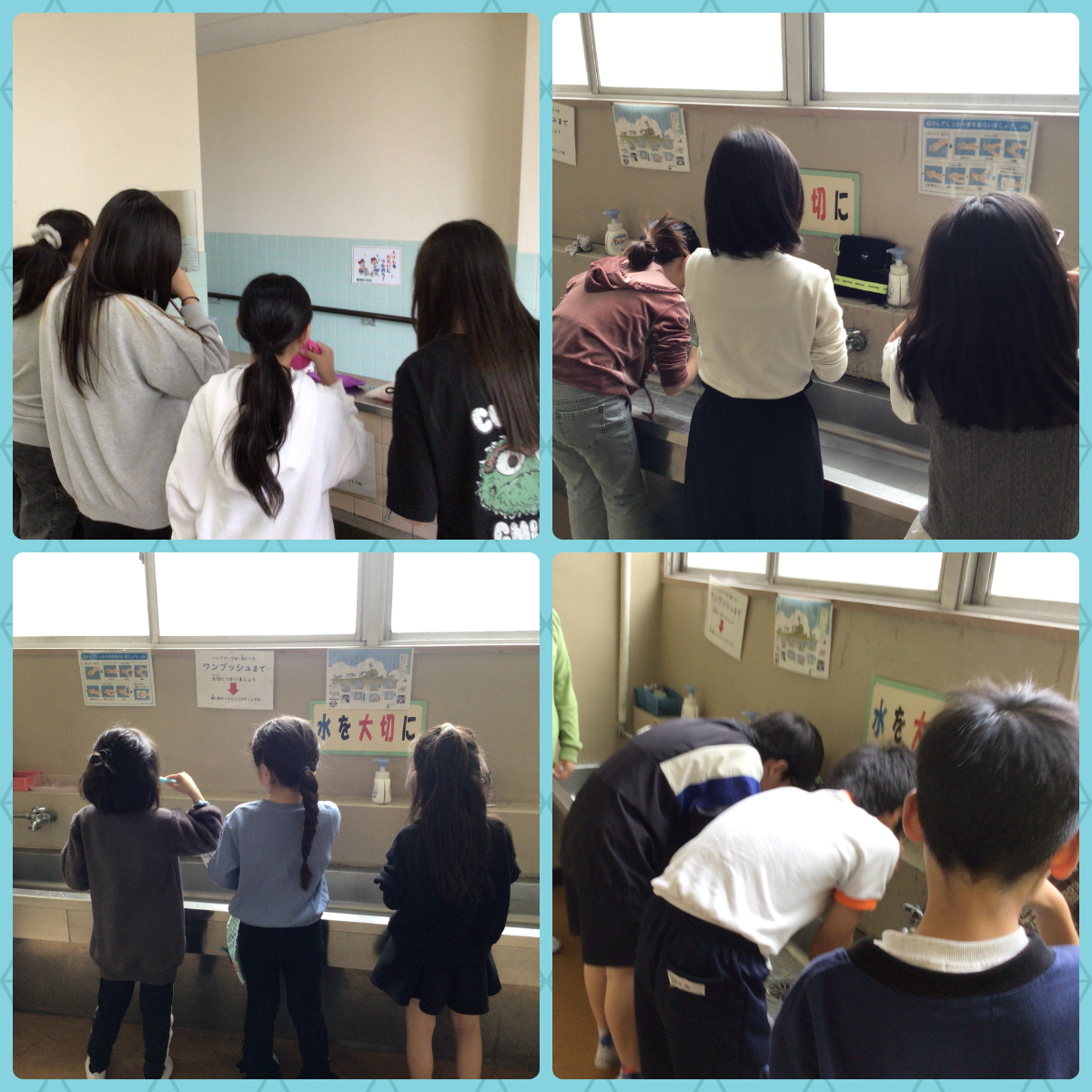

歯みがき週間(11月11日)

今日から1週間、歯みがき週間です。給食終了後歯みがきをします。

給食中に保健体育委員が放送を行い、歯みがきの呼びかけをしていました。

様子を見に行くと、給食が終わった児童から歯みがきをしていました。

歯みがきを忘れた人は、うがいをしっかりしていました。

虫歯を防ぐために食べた後に歯みがきをするようにしましょう。1週間だけでなく、続けることができる人は、引き続き歯みがきをしてほしいと思います。

5年生よりよい学校生活のために(11月8日)

5年生が、国語の学習で、「よりよい学校生活のために」という学習で、自分たちでどんなことをしたいか考え、その一つに、学校の隣の「せんだん公園」をきれいにするということが決まりました。そこで、今日、せんだん公園へ行き、ゴミ拾いをしました。

見たところはきれいそうでしたが、いざ行ってみると、ゴミがたくさん落ちていました。あき缶やお菓子の袋、たばこの吸い殻など、ガラスの破片などもあったようです。池の中にもゴミがたくさんあり、がんばって拾っていました。5年生が昨日落としたゴミもあったようで、、、

国語の学習は「よりよい学校生活のために」でしたが、自分たちが普段よく使う場所もきれいにすることで、自分たちだけでなく、地域の人たちも過ごしやすい公園になったと思います。

すてきな取り組みをした5年生でした。

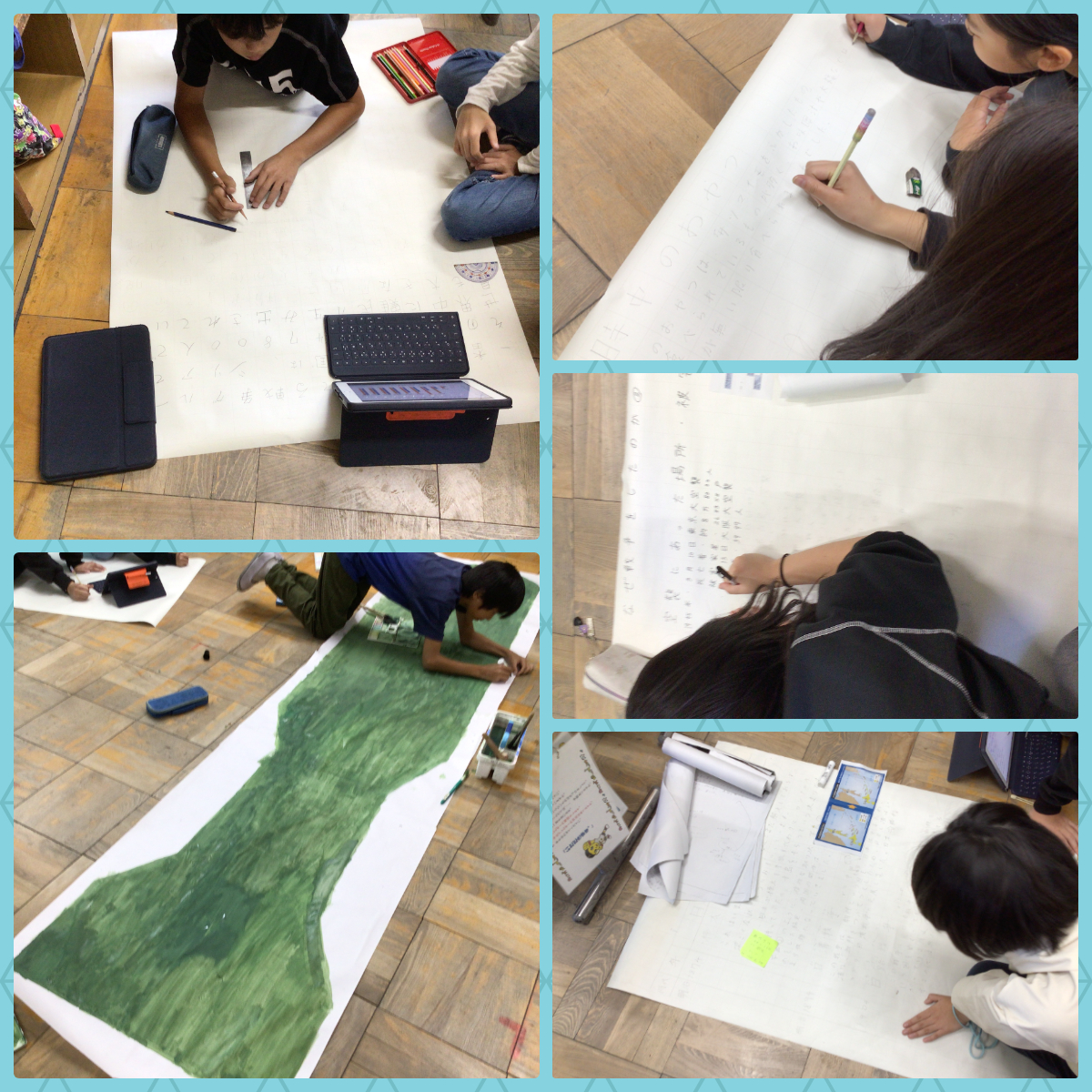

6年生平和学習(11月8日)

10月に広島へ修学旅行に行き、戦争や平和について学んだ6年生が、自分たちでさらに調べたいことを調べ、模造紙にまとめています。なぜ戦争がおこったのか、戦時中の暮らしはどんなだったのか、今も起こる戦争は何か、実際の原子爆弾はどんなだったのか、など、気になることをグループに分かれて調べ、わかりやすいようにまとめています。5年生に伝えるため、どんな表現がわかりやすいか考えながら書く姿が見られました。

5年生普通救命講習(11月7日)

例年、5年生対象に摂津市の消防が普通救命講習を行っています。本日、本校の5年生が講習を受けました。心臓マッサージの大切さを学び、実際に救急車が来るまでにかかる時間の8分間、2人1組で心臓マッサージを続けました。「APPA-KUN」を使って、実際に心臓マッサージを行います。うまくできていると音が鳴るので、その音を頼りに、できているかを確認しながら、1分間に120回のペースで心臓マッサージを続けないといけません。途中でやめてしまうと意味がないので、やり続けなければなりません。続けるのは大変でしたが、これができるようになることで人の命を助けることができると思うと、力が入ります。8分間やりきり、大変さと同時に、命を助けることができることに達成感も持ったようでした。

最後の質問コーナーでは、救急車が到着するのに20分以上かかることもあることや、高速道路などの渋滞で救急車が通れないときは、救急隊が40キロ近い救命に必要な道具をもって1時間ぐらい走るということも聞き、驚いていました。

摂津市で救命できる人がまだ22名増えました。

消防の方、ありがとうございました。

跳び箱運動(11月6日)

5時間目の体育の時間に4年生がとび箱運動に取り組みました。とび箱を跳ぶためにつかう筋をしっかりと伸ばすなど準備運動をした後、自分で選んだ高さのとび箱で練習を進めていました。本時は開脚とびと台上前転に重点を置いた学習内容でした。前回、跳べなかった高さを跳ぶことが出来るようになり喜んでいる児童、台上前転では初めて台上で回転することが出来るようになった児童が自信をつけてレベルを一段上げて取り組む姿がみられました。出来るようになったことをみんなで見合う時間には、出来るようになった子に大きな拍手と歓声があがるなど、午後の陽気がもっとあたたかく感じる時間でした。失敗しても何度も立ち上がっては努力を積み上げる姿は誰が見ても「かっこいい4年生」でした。

休み時間の様子(11月5日)

三連休明け、給食・掃除後の20分休み運動場の様子です。みんなで鬼ごっこを楽しむ姿や友だちと遊具で遊んでいる姿、一輪車で遊んでいる姿、サッカーやバスケットボール、大谷選手から寄贈されたグローブでキャッチボールを楽しむ姿などの様子がみられました。校舎内では、教室や図書室で休み時間を過ごすなど、それぞれの休み時間を過ごしていました。

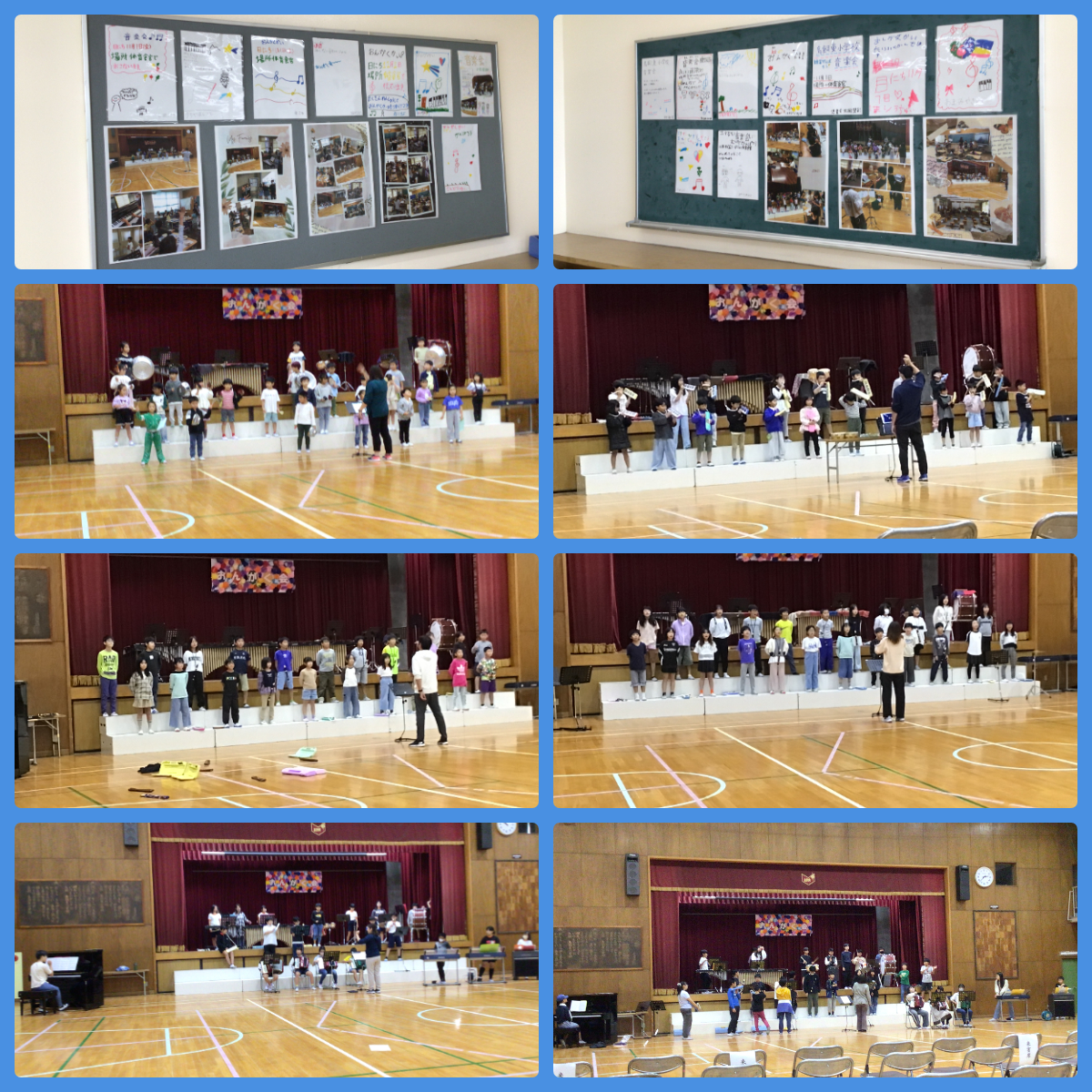

校内音楽会(11月1日)

今日が本番の日となりました。

朝、登校時間がいつもより早かったように思います。門を通るときの顔もみんな少し緊張していたように思います。

1時間目に5,6年生が最後の練習をしましたが、5年生が6年生の合唱を聞いてうるうるしていました。5,6年生の思いが伝わってきて、私も気持ちが熱くなり、練習なのにうるうるしてしまいました。

そして、いよいよ本番が始まりました。

最初の「はじめようコンサート」は、6年生のピアノと先生たちの合奏で歌いました。みんなと一つになった気がしました。

そして、いよいよ5年生からスタートです。

5年:歌「地球星歌~笑顔のために~」、合奏「RPG」

1年:歌「おもちゃのチャチャチャ」、キッチンパーカッション「おもちゃのへいたい」

2年:歌・器楽「こぎつねこん」、歌・リズム「おまつり」

3年:歌「レッツゴー!いいことあるさ」、合奏「パフ」

4年:歌「みんながみんな英雄」、合奏「小さな恋のうた」

6年:歌「大切なもの」、合奏「Sing Sing Sing」

どの学年もその学年らしさがでていて、本当に素敵でした。

その中でも、5,6年生はさすがでした。

6年生は、最後で6年生になったらこんな素敵な歌声や演奏ができるんだと目標になるような内容でした。

児童会目標の「校内音楽会に向けて、友だちと協力して練習をがんばろう」がどの学年も達成できたんではないでしょうか。

今日の成功を自信に、次の目標に向かって取り組んでほしいと思います。

午後からは、PTA主催のイベントで大盛り上がりで、内容の濃い1日となりました。

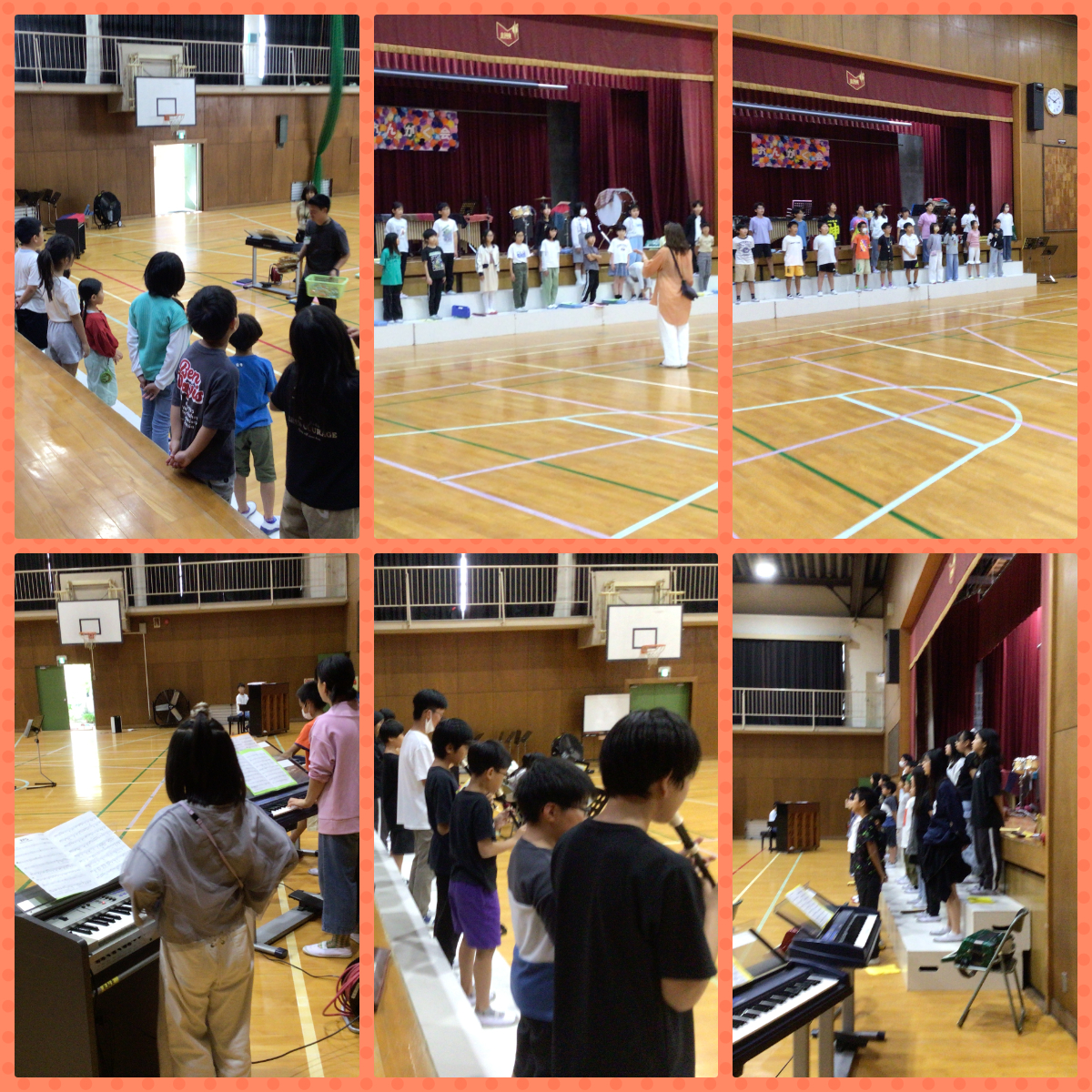

いよいよ明日が音楽会です。(10月31日)

いよいよ、明日が校内音楽会となりました。

全学年、最後の練習を体育館で行いました。

今日はいすだけが並んだ体育館で本番さながら歌い演奏しましたが、明日は、超満員の中歌い、演奏することになります。

きっと緊張すると思いますが、今まで練習した成果をしっかり見てもらえるよう、リラックスしてできるようにしましょう。

みんなが全力を出すことができるよう、先生たちも全力でサポートします。

最初に歌う「はじめようコンサート」では、サプライズもあります。

みんなも先生も一つになって頑張りましょう!!

校内音楽会に向けて(10月30日)

今日の給食時間に、放送委員のインタビューの映像を各クラスで見ました。各学年がどんな曲を演奏するのかが事前にわかり、より楽しみになりました。

また、午後からは5年生が会場の準備をしてくれました。

体育館の後方に保護者の方用のいすが用意され、体育館がより本番に近づきました。

練習できる日も明日のみとなりました。どの学年も練習のたびに完成度が上がっています。

金曜日に向けて、あと1日、くいの残らないように練習しましょう。

校内音楽会に向けて(10月29日)

音楽会の各学年の見どころを放送う委員がインタビューした内容の撮影が昨日今日と行われました。

聞いた内容をうまくまとめ、聞くのが楽しみになるようにまとめないといけません。さらに、さすが関西人。笑いも入れようと試行錯誤していました。

何度も撮り直しをし、なんとか完成しました。

練習風景等も入れた動画は、明日の給食時間に各クラスでみんなに見てもらいます。また、それ以降は、玄関前のテレビでも流そうと思います。

音楽会で自分たちの演奏を聴いてもらうのも他の学年の演奏を聴くのもさらに楽しみになること間違いなしです。

放送委員のみなさん、ありがとうございました。

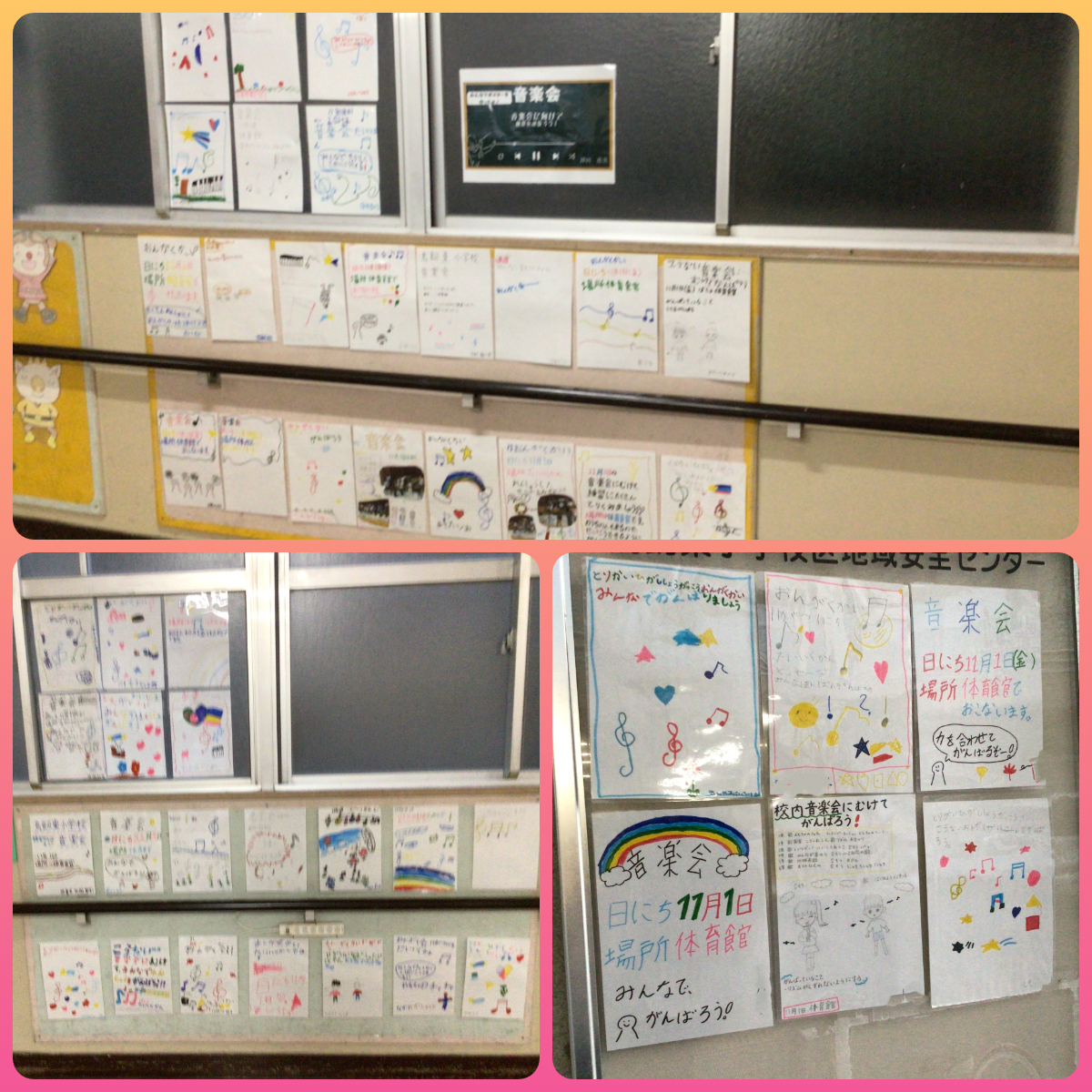

校内音楽会に向けて(10月28日)

校内音楽会を盛り上げるため、児童会がみんなに呼びかけていたポスターがぞくぞくと出来上がっています。

玄関に掲示していますが、張り切れなほどです。

みんなの音楽会への思いが伝わってきます。

放送委員のインタビューも行われ、そちらの動画の完成も楽しみです。

学校全体が金曜日の本番に向けて盛り上がっていくのがいい感じです。

校内音楽会に向けて(10月25日)

来週の本番に向けて、水曜日から体育館での練習が始まりました。

体育館での練習は、気が引き締まります。また、音がとても響くので、自分たちが出す声や音がよくわかります。

一生懸命になるからこそ、リズムがどんどん早くなってしまうので、周りの音をよく聞き、指揮者のリズムをよく見て、周りとリズムや音を合わすようにしましょう。

合唱は、どの学年もとても大きなきれいな声で歌えています。より素敵な歌声が届くよう、来週1週間、ラストスパート頑張りましょう。

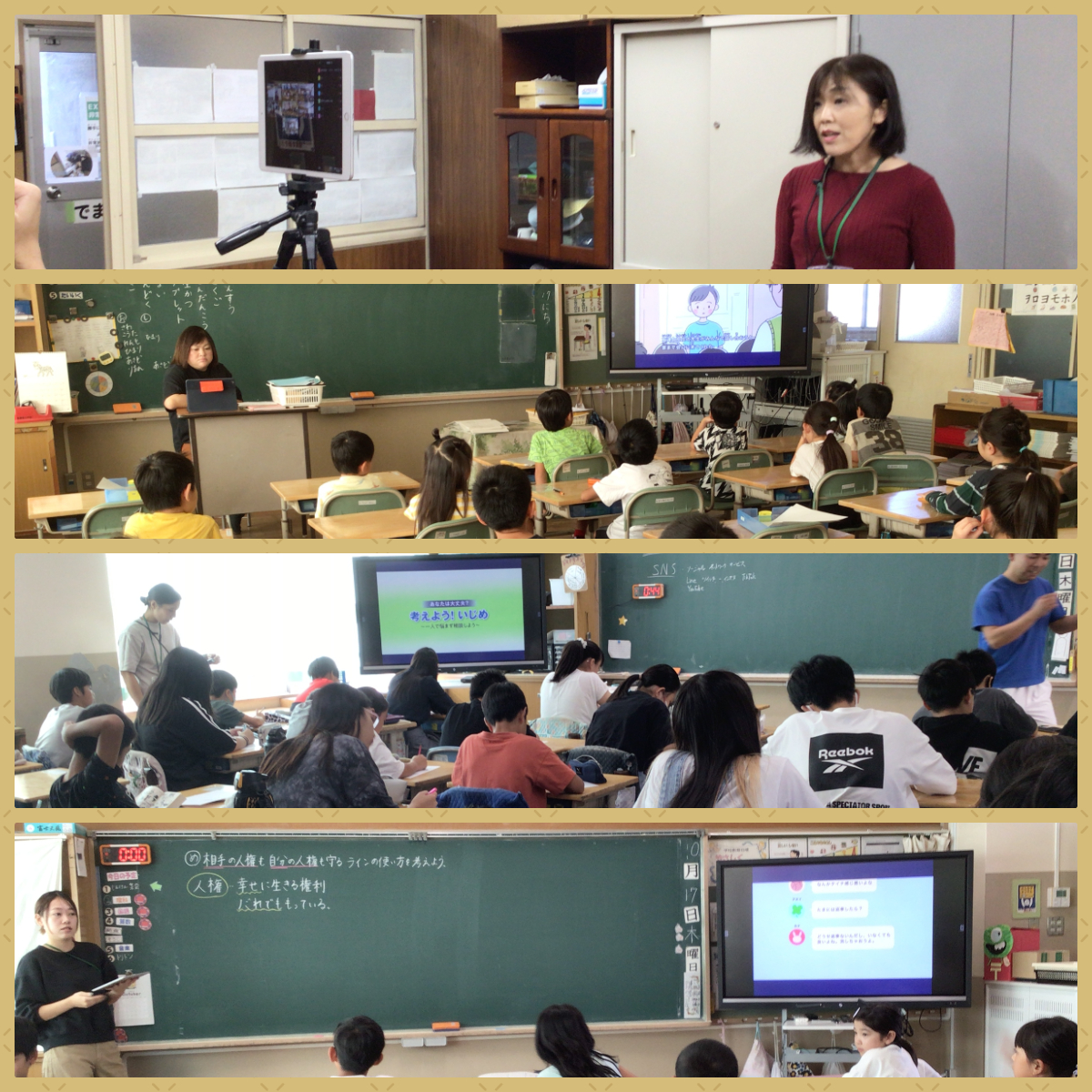

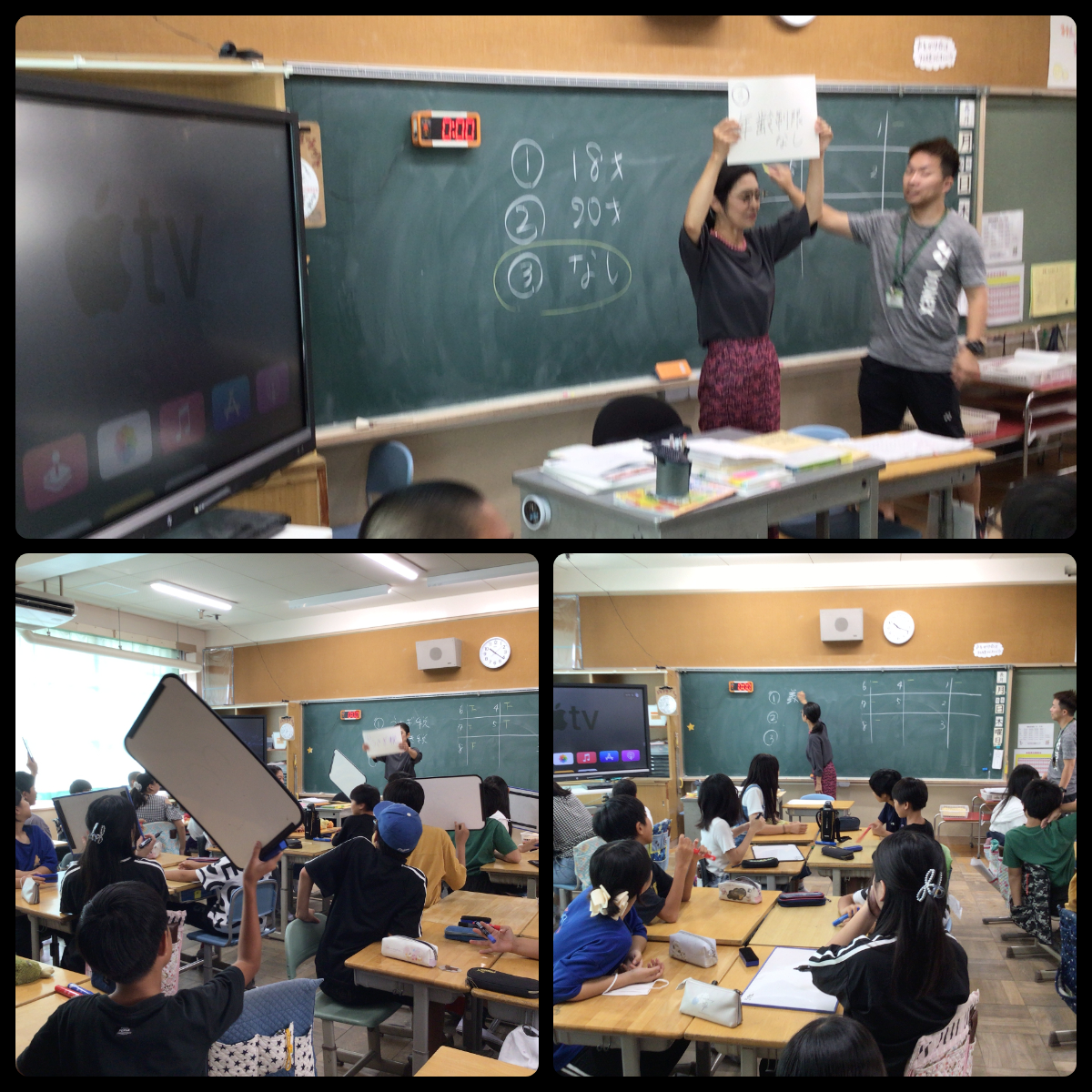

ネットトラブルの未然防止の出前授業、保護者・教職員対象講演会(10月24日)

今日の6時間目に5・6年生を対象にしたネットトラブルを未然防止の出前授業を行いました。NIT情報推進ネットワーク株式会社の講師の方に来ていただき、スマートフォンやネットに潜む危険の現状について学び、未然防止するための対策、もし巻き込まれた場合の対応について学習しました。普段あたり前に使っているアプリも年齢制限があること、それらを知らずに使用し個人情報が抜かれていたり、自らが流出させていたり、犯罪に利用されるケースなど、危険性ついて詳しく教えていただきました。授業を見学していた保護者の方も子どもも驚きの連続でした。

授業後には、保護者と教職員を対象にした講演会を行いました。実際に自分のスマートフォンを操作しながら、SNSに潜んでいる危険性について学び、子どもたちや家族がトラブルに巻き込まれないようにするための対処法や管理などについてアドバイスをいただきました。特に、年齢制限のあるアプリやゲームなどは、子どもが使用してないか確認してほしいと思います。

子どもにとっても、大人にとっても有意義な時間でした。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

校内音楽会に向けて(10月23日)

11月1日に実施する校内音楽会に向けての準備が進んでいます。各学年では、合奏や合唱を練習しています。

10月の児童会目標が「校内音楽会に向けて友だちと協力して練習を頑張ろう」です。学校全体で盛り上げていくため、児童会が、各クラスにポスター作成をお願いしました。ポスターをかきたい人が20分休みに理科室に集まり、児童会役員に手伝ってもらいながら、ポスターを作成していました。また、放送委員会も各学年の見どころなどをインタビューする準備をしていました。

学校全体で音楽会に向けて準備が整ってきました。

4年生浄水場見学(10月23日)

今日は4年生が庭窪浄水場に社会見学に行きました。歩いて淀川の橋を渡るので、雨予報で心配しましたが、多く降られることもなく、無事に見学に行くことができました。

着いたら、水についての説明を受け、浄水場の仕組みなどを教えてもらいました。その後、実際の浄水施設を見学させてもらい、どのようにきれいな水が家庭まで運ばれているか知りました。

改めて、きれいな水の大切さを感じることができたのではないでしょうか。

5年生赤ちゃんふれあい体験(10月22日)

今日5年生が「赤ちゃんふれあい体験」を行いました。

「赤ちゃんふれあい体験」は、生まれてくることの「奇跡」を知る、かけがいのない自分や周りの人を大切にできる、育ててくれた人のことを想うことをめあてに、市から助産師さんや赤ちゃんを育てている先生、今妊娠している先生からお話を聞いたり、実際に赤ちゃんのおむつ替えや洋服の着替えを体験しました。

妊娠中の妊婦さんの大変さを聞き、自分たちにできることがないかも考えました。

妊娠中や出産時の話を聞き、自分たちが生まれてきたことのすばらしさや親が自分たちのためにどれだけのことをしてくれているか、生まれた時の感動などを知りました。

実際に8か月の赤ちゃんとふれあうこともでき、貴重な経験のできた2時間でした。

2年生白菜の植え付け(10月21日)

2年生が地域の農業委員の方の協力のもと、鳥飼八町で白菜の苗の植え付けを行いました。

80株ほどの白菜の苗を、2年生全員で手分けして畑に植え付けます。3か月ほどで大きな白菜に育つ予定です。しかも、その育った白菜は、摂津市内の給食で使用される聞き、子どもたちは、「責任重大だけどうれしい」と言いながら、植え付けを行っていました。

また、野菜などは人の手で大切に育てられていることも改めて知り、給食などもなるべく残さないことも約束しました。

苗を植えながら、「おいしくなあれ」と思いを込めたようなので、3か月間、農業委員の方に水やりなどをしていただき、立派なおいしい白菜が育つことを楽しみにしています。

第31回鳥飼東小学校地区市民体育祭(10月20日)

秋晴れの中、第31回鳥飼東小学校地区市民体育祭が行われました。

前日は雨でどうなることかと思いましたが、さすが、東小。当日は晴天で、運動場も水たまり一つなく、予定通り行うことができました。前日準備が雨で十分にできなかったため、地域の方が朝早くから来て準備をされていました。

そして、9時から始まり、全12競技を無事に終えることができました。子どもたちもたくさん参加しており、楽しく、積極的に競技を行う姿がとてもよかったです。

また、1等賞や参加賞でお菓子や野菜をたくさんもらい、大満足の一日でした。

地域のみなさま、ありがとうございました。

3年生消防署見学(10月18日)

3年生が今日、消防署に見学に行かせていただきました。

鳥飼野々にある鳥飼出張所までバスで行きました。

隊員の方から、消防車の説明や出動するときのことなどを説明していいただきました。子どもたちは興味津々で真剣に、何かあったときに、すぐに駆け付ける訓練や救助の訓練を日々行っている消防士さんの話を聞き、自分たちが守られていることを改めて感じたようでした。

学校に帰ってきてからも、「消防士さんに会いたい!」と言っていました。

1年生秋さがし(10月18日)

1年生は、3時間目に学校のとなりのせんだん公園に秋さがしに行きました。咲いている花や落ち葉、茶色くなっている木の葉を見つけ、秋を感じていました。また、秋ではありませんが、ありの巣やセミの抜け殻を見つけ、大喜びでした。

秋を見つけたあとは、せんだん公園の遊具で楽しく遊びました。

2学期人権集会(10月17日)

今日の1時間目は人権集会でした。2学期の考えるテーマは、「SNSトラブル」です。

集会の始まりはZOOMで行い、各クラスで動画を見てSNSのトラブルについて考えました。

どう行動したらいいかは理解しているけれど、いざ自分がその立場になったときに、思っているとおりに行動できるとは限りません。でも、どうなるかがわかっていることで、防げることもあります。また、現実の世界もSNS上での出来事も相手がいることを忘れず、自分の行動や発言に責任をもってほしいと思います。

来週には、5,6年生対象に講師の方に来ていただき、情報モラルの授業があります。授業の後には保護者の方対象の情報モラルの講演会も行います。

大人も一緒に考えていく問題だと思いますので、ぜひ多くの方にご参加いただければと思います。

1,2年作品(10月15日)

9月に1,2年生が自分たちで育てたさつまいもを収穫しました。収穫した後、自分のさつまいもの絵の作品を完成させました。どれも同じさつまいもはありません。色も形も違うさつまいもを1年生も2年生も上手に表現していました。

この時期ならではの作品が廊下に飾られており、通る人を楽しませてくれます。

3,4年社会見学(10月11日)

今日は、3,4年生の社会見学でした。池田市のカップラーメンミュージアムに行きました。カップヌードルの歴史などを学び、マイカップヌードルファクトリーで自分だけのカップヌードルを作りました。カップに好きな絵を描き、スープの味と具材を選びます。どんな絵を描いたのか、中身は何にしたのか、帰ってきた際に嬉しそうに話してくれました。

そのあとは近くの公園に行き、お弁当を食べ、4年生が事前に考えていた遊びで思い存分遊びました。

天候にも恵まれ、修学旅行に続き、3,4年生も無事に社会見学を終えることができました。

修学旅行6(10月10日)

宿を出て、姫路セントラルパークへ行きました。始めに、バスのままサファリパークをめぐりました。チーターやトラ、ライオン、草食動物がたくさんおり、興奮しながら首を左右忙しく動かしていました。草食動物はちょうど食事の時間で、えさを食べている姿がたくさん見られました。

サファリを見た後は、遊園地で遊びました。遊園地もとてもすいており、乗りたい乗り物に好きなだけ乗って楽しんでいました。「○○に〇回のってん」という報告があちこちで聞かれました。

遊園地で想い存分楽しんだ後は、バスで帰路につきました。

バスの中では、寝ている子どもたちも多くいました。

修学旅行の目標である「とにかく遊ぶときは遊ぶ!学ぶときは学ぶ!あとは最高の思い出をつくる!」は達成できたようです。

修学旅行5(10月10日)

修学旅行2日目、朝の様子です。7時に起床し洗面を済ませた後、良寛荘の周辺を散策しました。まだ眠そうな表情を見せている子もいました。大阪にいる時の朝と違った環境に、新鮮さを感じた子も多かったことでしょう。この後、良寛荘に戻って朝食を食べてから姫路セントラルパークへ出発します。6年生みんなで決めた目標「とにかく遊ぶときは遊ぶ!学ぶときは学ぶ!最高の思い出をつくる!」を全員が達成できるよう過ごしたいと思います。

修学旅行4(10月9日)

午後6時頃に予定通り宿泊先である「良寛荘」に到着しました。入舎式後に今晩休む部屋に荷物を置き、夕食会場へ移動しました。活動量が多い一日でしたのでお腹も空いていた様子で、みんなしっかりと食べていました。食後は入浴やお土産を購入するなど、友だちとの時間を有意義に過ごしていました。就寝前には一日のふりかえりをそれぞれ行い、修学旅行一日目を終えました。

修学旅行3(10月9日)

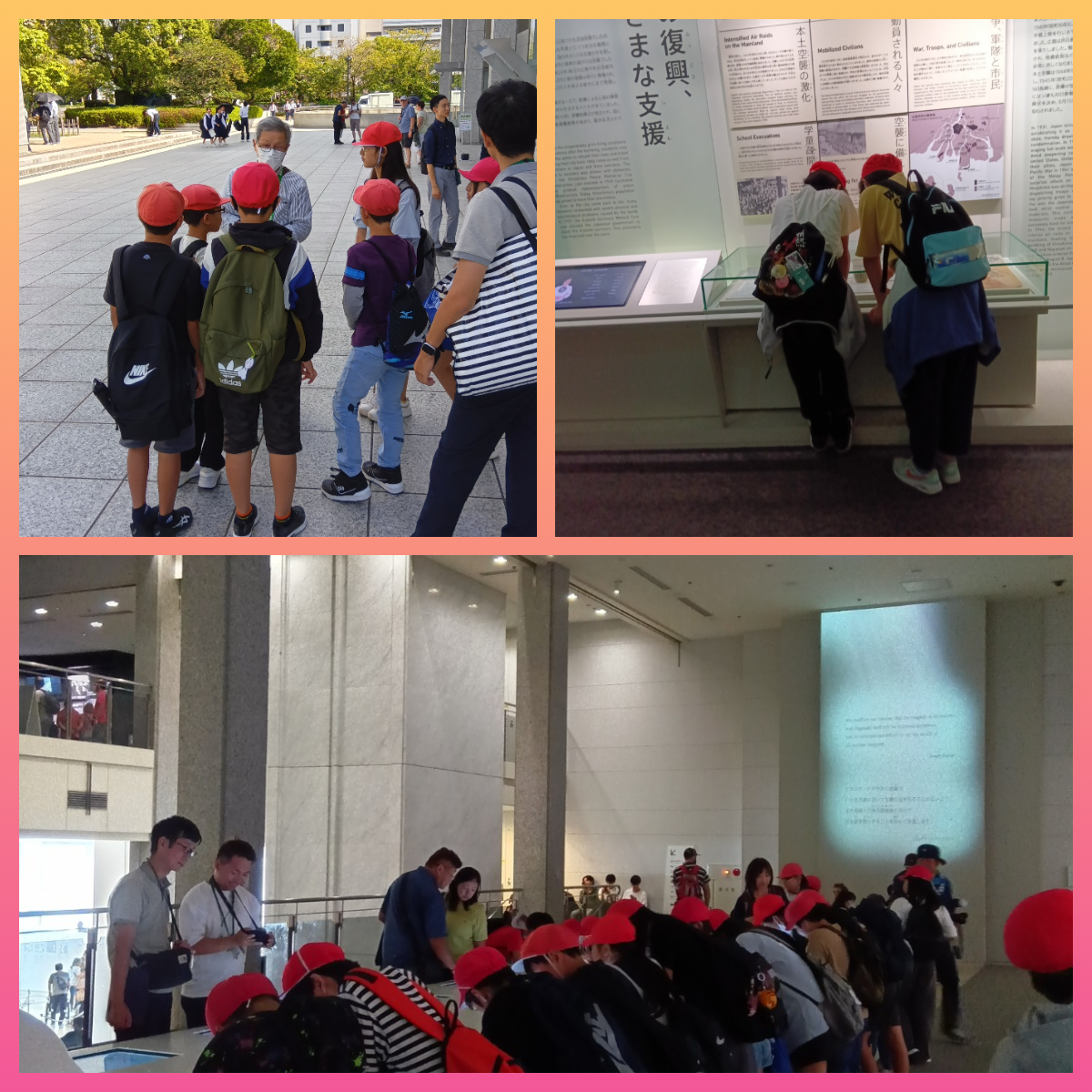

碑巡りを終え、ガイドさんたちにお礼を伝えた後、平和記念資料館を見学しました。初めて資料館に入る児童がほとんどでした。館内には被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料、展示物などが数多くありました。本物に実際にふれることで、考えさせられることが、たくさんあったことでしょう。現在も世界で起きている戦争や紛争、核兵器の脅威について関連づけて学ぶ機会にもなりました。広島から世界に発信される平和への祈りや願い、核兵器の根絶に向けた活動を知り、平和について理解が深まる時間になりました。

修学旅行2(10月9日)

広島平和記念公園内での学習の様子です。セレモニーの後、活動班に分かれ現地のボランティアガイドさんに公園内にある碑について案内していただきました。碑が建てられた意味や思い、原爆が落とされた後の人々の暮らしや街並みの様子などについて、詳しく教わりました。広島平和記念公園に来たからこそ、わかること、感じることができる体験学習ができました。真剣な表情でガイドさんの話を聞いて、疑問に思ったことを質問をするなど、学びに向かう姿が印象的でした。

修学旅行1(10月9日)

今日から2日間、6年生は修学旅行です。いつもの登校時間より早い7時20分集合でしたが、30名全員が集合時刻までに集まり予定通り広島に向け出発しました。修学旅行に向けて、事前の平和学習はもちろん、自分たちで決めた目標を達成するために担当する係や役割などの準備をしてきました。仲間との素敵な思い出をつくり、平和の尊さについて、一人ひとりがしっかりと学んできたいと思います。

広島に着いてから「ひろしまお好み物語駅前ひろば」で広島焼きを食べました。目の前で焼いていただいた美味しい広島焼きには満面の笑みで食べていました。

12時過ぎには広島平和記念公園へ移動し、原爆の子の像の前でセレモニーを行いました。鳥飼東小のみんなで作った折り鶴を捧げてきました。

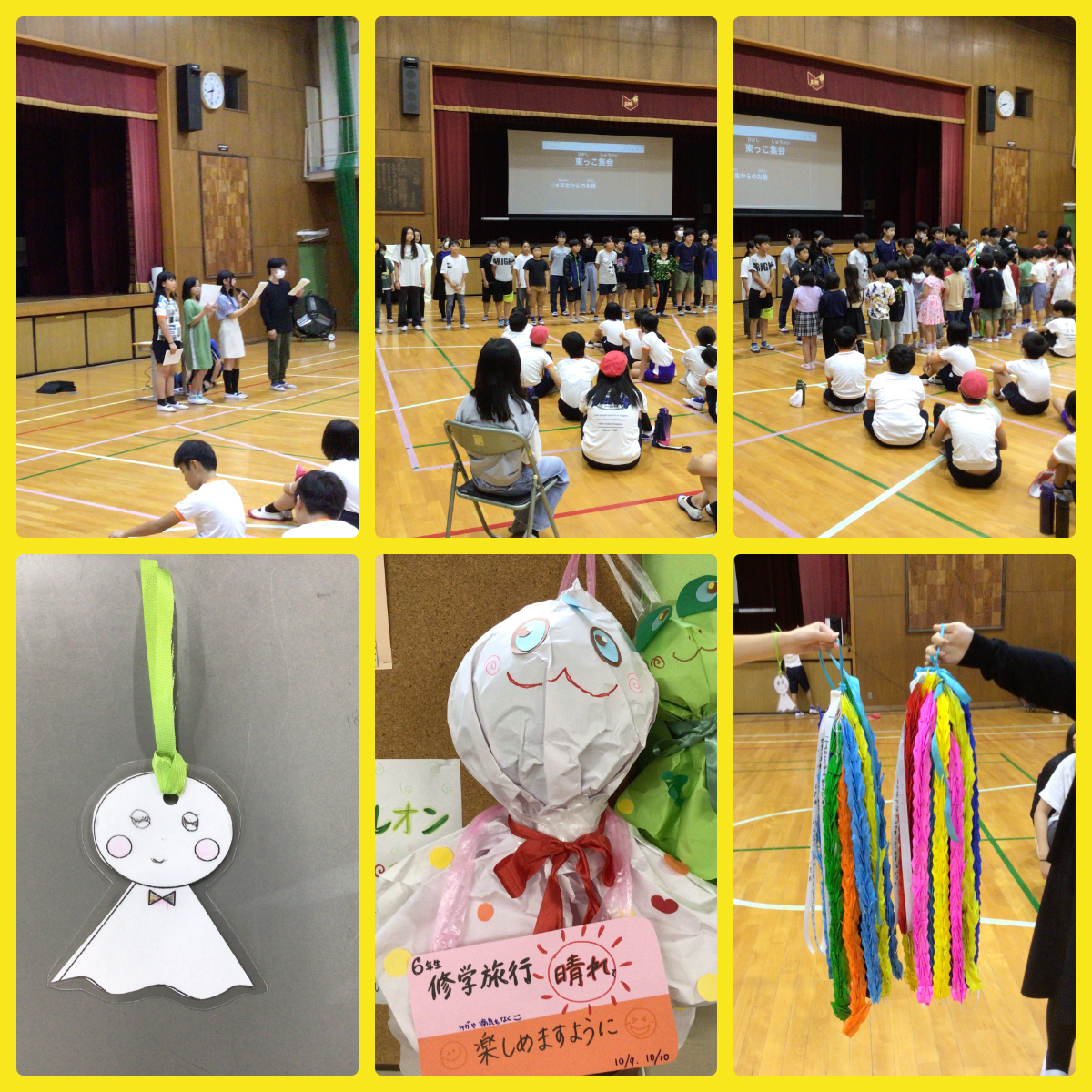

いよいよ明日から修学旅行(10月8日)

いよいよ明日から6年生は修学旅行です。今日は準備最後の日ということで、平和記念公園でのセレモニーの最終確認をしていました。みんな大きな声で、歌もとても大きなきれいな声で歌えていました。

練習は教室ですが、本番は広い公園の真ん中です。緊張するとは思いますが、きっと自信をもって堂々とセレモニーを行うことができると思います。学校のみんなの思いの詰まった千羽鶴も持っていきます!

天候も心配しましたが、1年生が作ってくれたてるてる坊主や大きなてるてる坊主のおかげで、晴れそうです。

学習も楽しみもたくさん経験できる2日間を堪能しましょう。

5年稲刈り(10月7日)

今日は、5年生が稲刈りを行いました。6月に植えた苗が大きくなり、立派なお米ができていました。

雨が心配されましたが、雨が降ることもなく、ちょうどよいお天気の中、自分たちで植えた稲を自分たちで刈りました。

鎌の使い方に苦労するかなと思いましたが、とても上手に鎌を使いこなしていました。

「疲れた」という声もありましたが、「楽しかった」「もっとしたい」という声の方が多かったです。

刈った後は、田んぼにいるたくさんのカエルに喜んでいました。

植えてから今日まで、地域の方に田んぼの管理等していただきました。ありがとうございました。

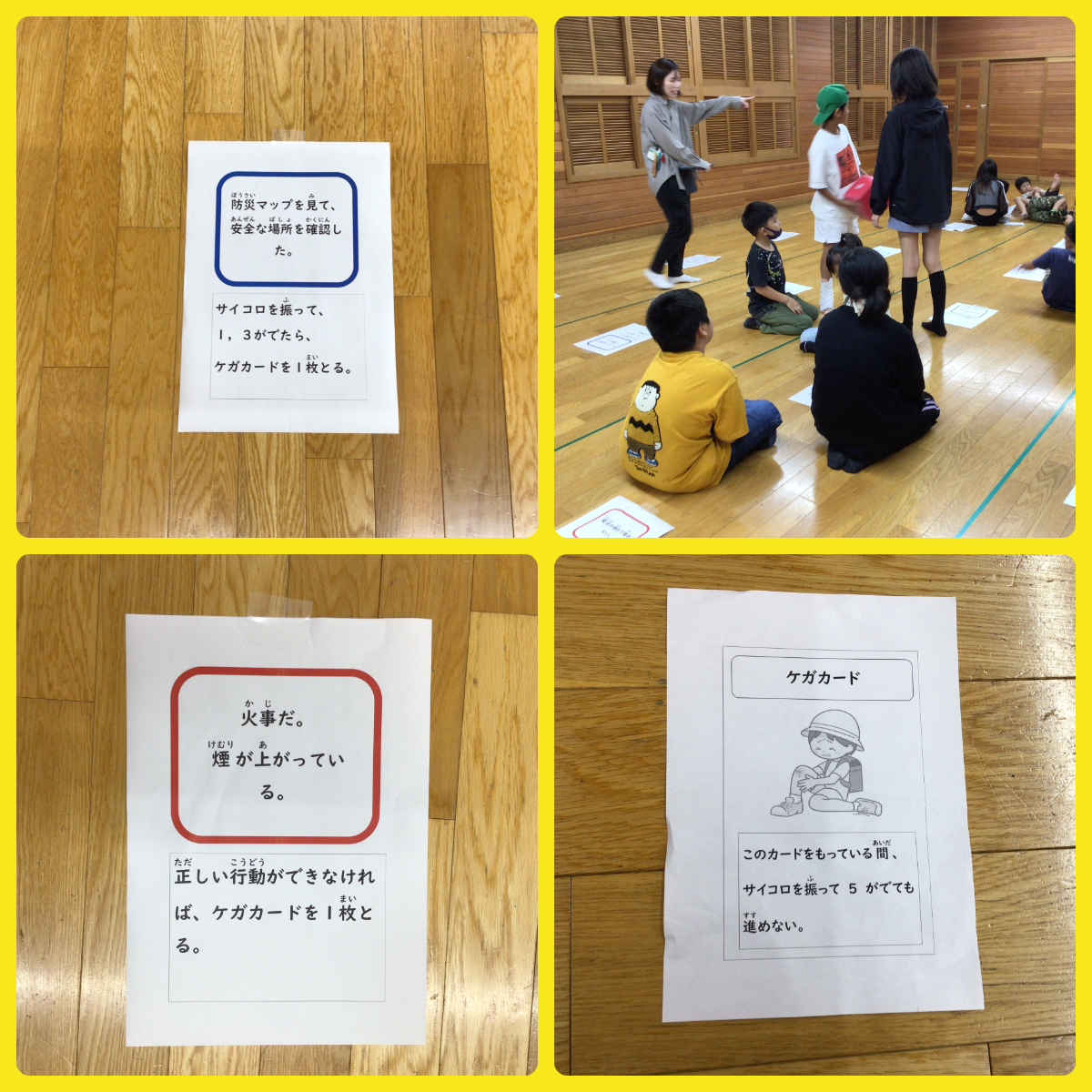

防災すごろく(10月4日)

毎週金曜日の4時間目は、あおぞら教室で自立活動を行っていますが、今日は自立活動で「防災すごろく」を行いました。3人1組になり、さいころをふり、とまったところのお題を解きます。例えば、「知らない人が家族が迎えに来たから連れてってあげると言ってきた」に対して、正しい行動ができなければ、スタートに戻ります。ほかには、「防災マップを見て安全な場所を確認した」や「家の屋根から瓦が落ちてきた」など、もしもの時にどう動いたらいいかなどを学習しました。

友だちと協力することを学びながら、防災についても学ぶ機会となりました。

10月児童集会(10月3日)

今日は児童集会がありました。

まず、児童会から、10月の目標の発表がありました。10月は、「校内音楽会に向けて、友だちと協力して練習をがんばろう」です。11月にある音楽会に向けて、練習が始まっていますが。それぞれのクラスで目標を決め、さらに取り組みを進める1か月になります。また、運動場の使い方についての報告がありました。各クラスからの代表者との話合いから、「使っていい日を決めない」と決まりました。自分たちで譲り合ったり、一緒に遊ぶ方がいいという意見が多くありました。みんなで決めたことなので、みんなで協力するようにしましょう。

また、今日の集会では、6年生の修学旅行の出発式がありました。6年生1人ひとりが自分は広島で何をしてきたいかを全校の前で発表しました。6年生、かっこよかったです。みんなに作ってもらった折り鶴も披露しました。

最後に1年生からてるてる坊主をもらい、うれしそうな6年生でした。

4年ごんぎつね研究授業(10月3日)

4年生の国語では、今、「ごんぎつね」を学習していますが、今日は、その研究授業を行いました。鳥飼小学校の先生にも来ていただき、授業参観後、研究協議も行いました。

4年生は、いつも授業中、自分の意見をたくさん発表するのですが、ごんぎつねの世界を自分で想像し、今日もたくさん考えたことを発表していました。4年生のすてきなところを鳥飼小学校の先生にも見てもらえたと思います。

今週の月曜日には、鳥飼小学校の4年生が同じ「ごんぎつね」の同じ場面での研究授業を行い、鳥飼東小学校の先生みんなが見に行かせてもらいました。

令和8年度の統合に向けての一歩がまた進みました。

2年おもちゃまつり(10月2日)

今日は2年生のおもちゃまつりがありました。自分たちでおもちゃをつくり、それを来た人に遊んでもらいます。今日のゲストは、鳥飼小学校の2年生でした。令和8年度に統合して一緒になるお友だちです。始めは緊張していましたが、アイスブレーキングのビンゴで距離が縮まっていました。そのあと、自分たちが作ったおもちゃで遊びつくしてもらい、鳥飼小学校のみんなも、鳥飼東小学校のみんなも本当に楽しそうでした。友だちが増えてよかったですね。

11月は、鳥飼東小学校のみんなが鳥飼小学校へ行きます。次は何があるか、楽しみですね。

5年国際理解教育(10月2日)

5年生では、国際理解教育で水餃子づくりをしました。

保護者の方に来ていただき、本場中国の水餃子の作り方を教えていただきました。皮から作り、自分たちで混ぜ合わせたたねを自分たちで丸くした皮に包みました。

たれも中国のお酢を使って作りました。

もっちもちの皮に包まれた水餃子を給食と一緒においしくいただきました。

前回はベトナムのハロハロ、今回は中国の水餃子と、食をとおして世界の文化を知る5年生です。

音楽鑑賞会(10月1日)

今日の3,4時間目に音楽鑑賞会を行いました。

「カナン」という木管五重奏の演奏家の方に来ていただき、8曲とアンコールの1曲を演奏していただきました。

ホルン、クラリネット、オーボエ、ファゴット、フルートの5つの楽器の紹介もしていただき、身近に楽器を感じることができました。

クラシックから最近の曲まで、みんなが親しみを持てる曲を演奏していただき、大興奮でした。

終わった後には、「めっちゃよかった」「きれいだった」「迫力がすごかった」などの声が聞こえました。

感想には、「楽器の種類をもっと知りたい」「指の動きがはやくてすごいなあと思いました」「オーケストラとか行ってみたいと思いました」や自分たちの音楽会を想像し、「一か月後、こんな風にきれいな音色でひきたいなと思った」など前向きな感想ばかりで、子どもたちにとって素晴らしい時間になったんだと感じました。

修学旅行に向けて「折り鶴」(9月30日)

修学旅行に向けて、着々と準備が進んでいます。

全校にお願いしていた折り鶴が6年生のもとに集まり、6年生の折り鶴委員が集まった折り鶴を一つひとつ丁寧に紐に通してまとめていきます。たくさんの折り鶴が集まりました。

各学年からのメッセージもつけて、完成間近です。

折り鶴をつなげるたびに、思いも強くなる気がします。

鳥飼東小学校みんなの思いが入った折り鶴をしっかりと広島に届けましょう。

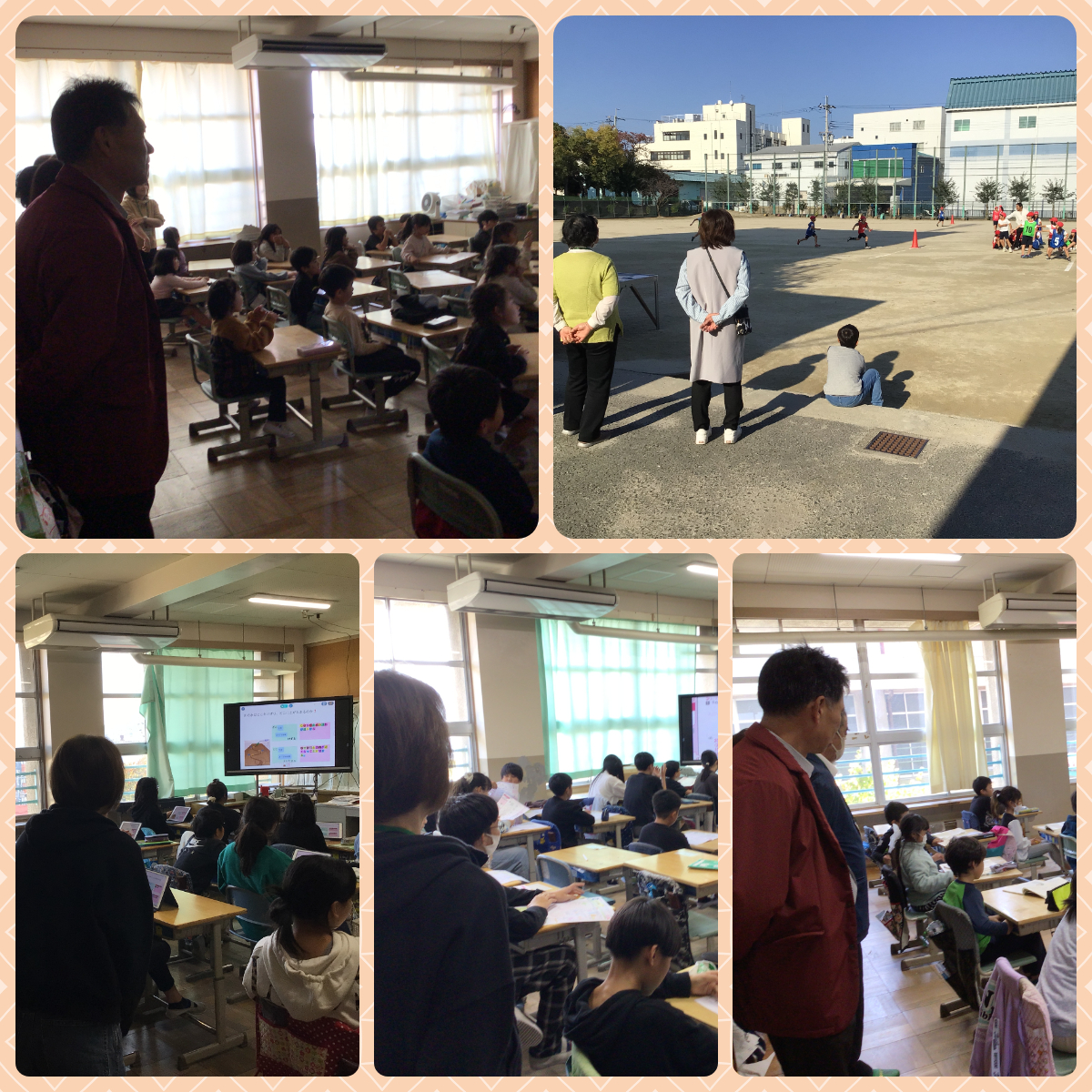

授業参観(9月27日)

今日は授業参観でした。

5時間目に1~3年、6時間目に4~6年を見てもらいました。

どの学年も、昼休みからおうちの人が来てくれるのをそわそわして待っていました。

1年生は国語の発表、2年生はおもちゃまつり、3、4年生は社会、5年生は英語、6年生も社会でした。

たくさんの方が来られ、子どもたちのがんばる様子を見ていただけました。

次は、音楽発表会です。

日々成長する子どもの姿を楽しみにしていただければと思います。

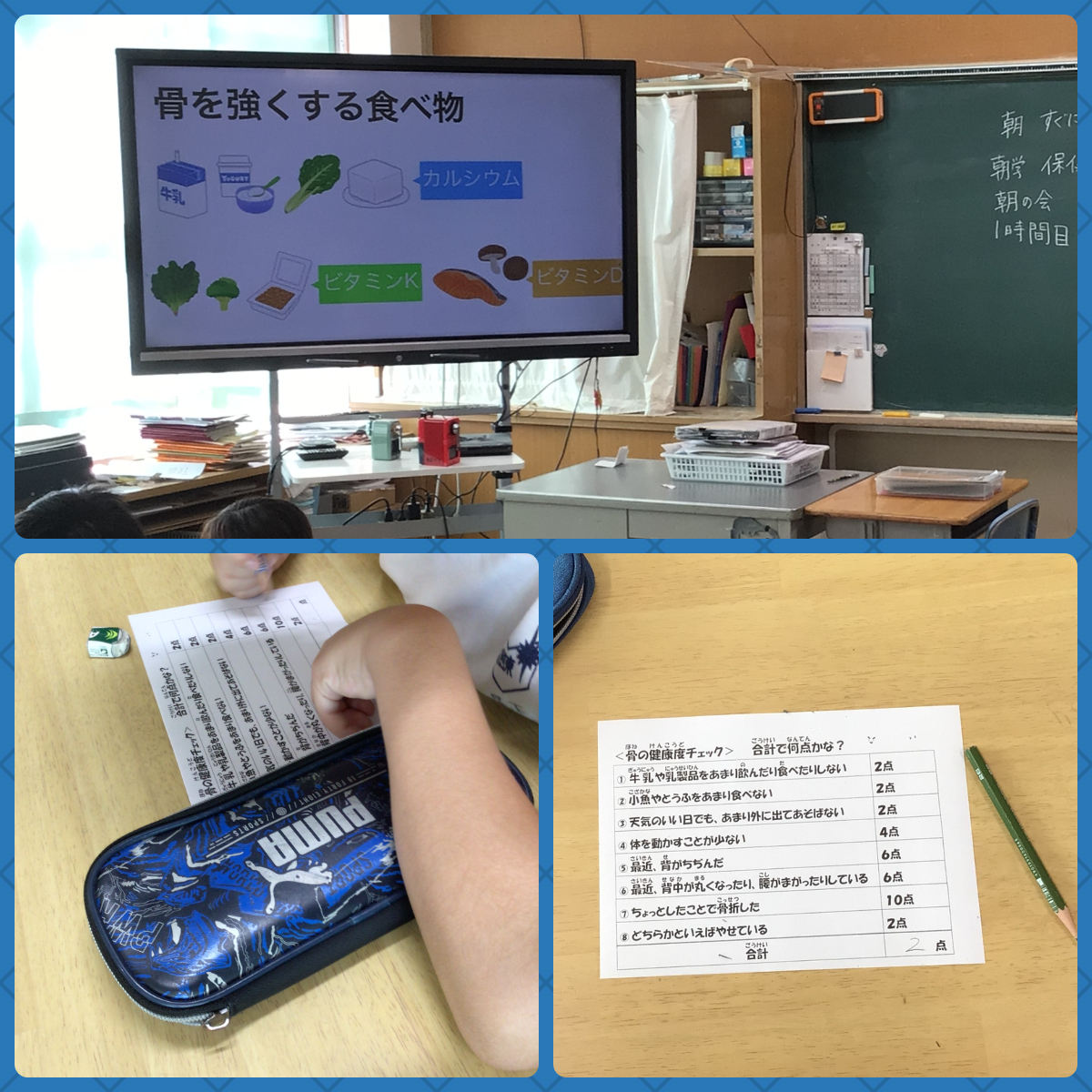

保健体育委員によるミニ保健指導(9月26日)

保健体育員によるミニ保健指導が全学年で行われました。今回のテーマは、「救急」です。

1年生は「けがをしたときは」、2年生「熱中症について」、3年生「危険予知」、4~6年生は「けが予防」についてです。

高学年からの指導で、どの学年も真剣に話を聞いていました。

最近、鳥飼東小学校では、骨折や捻挫が増えており、高学年のけが予防では、骨の健康度チェックを行っていました。骨を強くするためには、「太陽の光をあびる」「運動をする」「睡眠をしっかりとる」ことが大切だそうです。また、体温が低い方がけがをしやすいそうで、体育での準備運動の大切さも知りました。

3年生の「危険予知」では、教室のあぶないところや道路での危ないところを確認しました。

保健体育委員さん、ありがとうございました。

集団下校訓練(9月25日)

災害時等で緊急に下校しなければならないときに、安全かつ迅速に下校できるよう、集団下校の訓練を行いました。

事前に、地域ごとに集まり、同じ集団下校のメンバーや家、通る道の確認をしました。そして、今日、実際に集団下校を行いました。

ただ帰るだけでなく、通る道の安全性などを確認しながら帰るようにしました。また、緊急時だけでなく、日ごろからも道路の歩き方や車に気を付ける場所など確認しながら帰りました。

この機会に、ご家庭でも緊急時にはどうするか、集合場所や避難場所の確認等しておいてください。

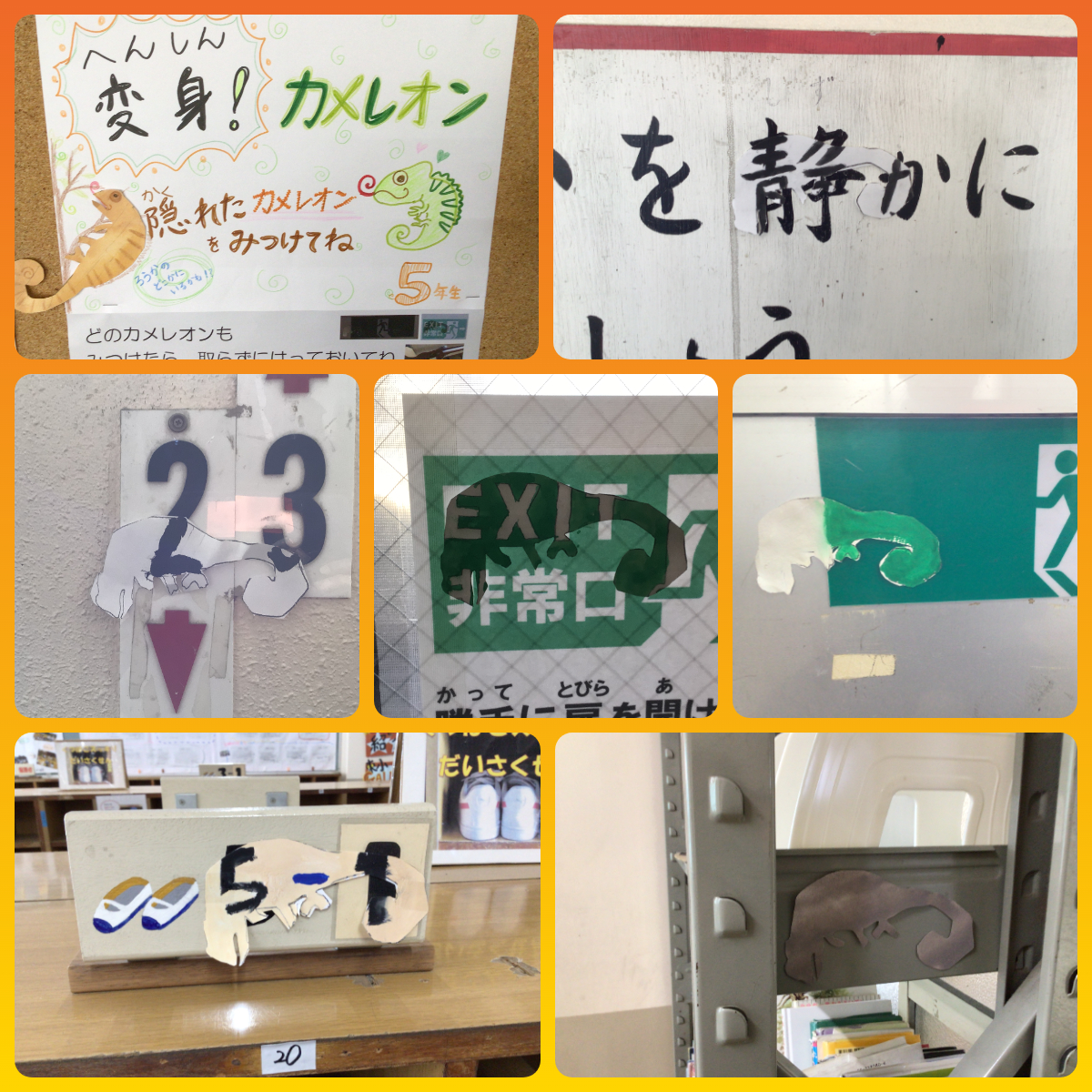

5年生 変身!カメレオン(9月24日)

5年生が図工でカメレオンを作成しました。学校のどこかにかくれる色や模様でカメレオンを作成しています。

5年生は色も模様も試行錯誤しながらカメレオンを作成していました。納得のいく色にするまでに何度も絵の具を混ぜ合わせていました。

こちらも探すのが楽しみで、他の学年のみんなも休み時間に校舎内にいるカメレオンを探して見つけた時にはとてもうれしいそうでした。「カメレオン、〇個みつけたよ!」と校長室にも報告に来てくれていました。

鳥飼東小の校舎には、しばらくカメレオンが隠れています。学校に来た際は探してみてください。

運動場の使い方(9月20日)

休み時間の運動場の使い方について、全校で改めて考えることになり、今日の20分休みに児童会役員と各クラスの代表が集まりました。

事前に各クラスでどうしたらいいか話し合いをしており、その内容を共有しました。

これまでどおり、学年ごとに使っていい曜日を決めるという意見や譲り合って使う、決まりをなくす、年下の意見もちゃんと聞く、トラブルがあった場合はもう一度きまりをつくるなどの意見が出ました。

今日は時間がなかったので、どんな使い方にするかは、再度代表の人に集まってもらって決定します。

先生が決めるのではなく、自分たちでこうやって話し合って決めることができるのが大切だと思います。

みんなが納得できる使い方が決まるといいですね。

しょうゆ出前授業(9月19日)

今日、6年生対象にしょうゆ博士の方に来ていただき、しょうゆ出前授業をしていただきました。

しょうゆは「大豆」「塩」「小麦」に「麹菌」を入れることでしょうゆができること、しょうゆが完成するまでに8か月かかるということを知り、みんなとても驚いていました。原料から麹菌により「もろみ」が作られ、そのもろみがどんどん発酵し、8か月後そのもろみをしぼることでしょうゆになるそうです。その途中の過程のもろみも見せていただき、しょうゆのできるまでを知ることができました。

最後に、もろみ、しぼりたてのしょうゆ、販売されているしょうゆの3つを試食させてもらいました。3つとも味が異なり、その違いに「味が違う」「おいしい」などの声が聞かれました。

和食に欠かせないしょうゆのいろいろを知ることができ、しょうゆにさらに親しみを持った1時間でした。

集団下校の準備(9月18日)

災害発生時や緊急時に学校から帰られなえればならないときに集団下校することになっていますが、実際、どのように集団下校するのか、どの経路で下校するのかを確認するため、今日の1時間目に地域ごとに分かれて行いました。安全に下校できるよう6年生が中心となり、家の場所の確認や帰り方の確認をしました。

先日も台風が近づき、今週末も台風が発生しています。ご家庭でも緊急時の避難方法等の確認をするなど、いざというとき落ち着いて行動できるよう、話し合いをしておいてください。

1,2年生いもほり(9月18日)

1学期に畑に植えたサツマイモの苗が、生い茂り、芋を収穫する時期になりました。

そこで、今日、1,2年生がいもほりを行いました。暑い日差しの中、スコップで畑を掘ると、大きなサツマイモがゴロゴロと出てきました。

暑いから早く掘り終わりたいけれど、サツマイモが次から次への出てくるのが楽しくて、ずっと掘っていたいしどうしよう!といういもほりでした。

たくさんとれたサツマイモ、どんな料理をするのでしょうか?食べるのもまた楽しみですね。

修学旅行に向けて「折り鶴」(9月17日)

6年生が10月に広島へ修学旅行へ行きます。その修学旅行に向けての取組みが進んでいます。6年生だけで取り組むこともありますが、全校に向けて発信し、学校全体で取り組むこともあります。その一つが「折り鶴」です。みんなに取り組んでもらうため、まず、6年生が各クラスをまわり、「おりづるの旅」の絵本の読み聞かせをしました。そして、各クラスで折り鶴を折ってもらうお願いをし、折り鶴の折り方を教えて回りました。どのクラスも、気持ちを込めて一生懸命折り鶴を折ってくれていました。

みんなの気持ちがこもった折り鶴は、修学旅行で広島にもっていきます。

校長室前(9月13日)

こちらのWebページでは、毎日の学校の様子を発信していますが、学校の校長室前でも日々の学校での各学年の様子ですてきな場面をまとめて掲示しています。その掲示物を児童のみなさんも楽しみにしてくれているようで、休み時間に見に来る人が増えました。自分が写っているのを探したり、ほかの学年の頑張っている姿を見てたりしています。

これからも、みなさんのすてきな姿をたくさん写して、どんどん発信していきたいと思います!

9月東っこ集会(9月12日)

今日の1時間目は、9月の東っこ集会でした。

児童会からは、9月の目標の発表がありました。

9月の目標は、「正しい言葉づかいで話そう」です。正しい言葉づかいをしたら、みんなが気持ちよくなるなどの理由を児童会から発表していました。みんなで気を付けましょう。

また、運動場の使い方についての提案がありました。みんなが喧嘩せずに使えるようにどうしたらいいか、各クラスから代表が集まり、使い方を考えるそうです。困っていることを、自分たちで話し合って決めるというのは、とてもいいことだと思います。みんなが納得のいくルールが決まるといいですね。

また、「あおぞら」と「ピース」の先生から、それぞれの教室の紹介がありました。クラスにはいろいろな友だちがいて、みんな違うのが当たり前、それぞれ一人ひとりにあったやり方やスピードで学習をしていることなどの紹介がありました。

暑い中での集会でしたが、最後まで集中して話を聞くことができました。

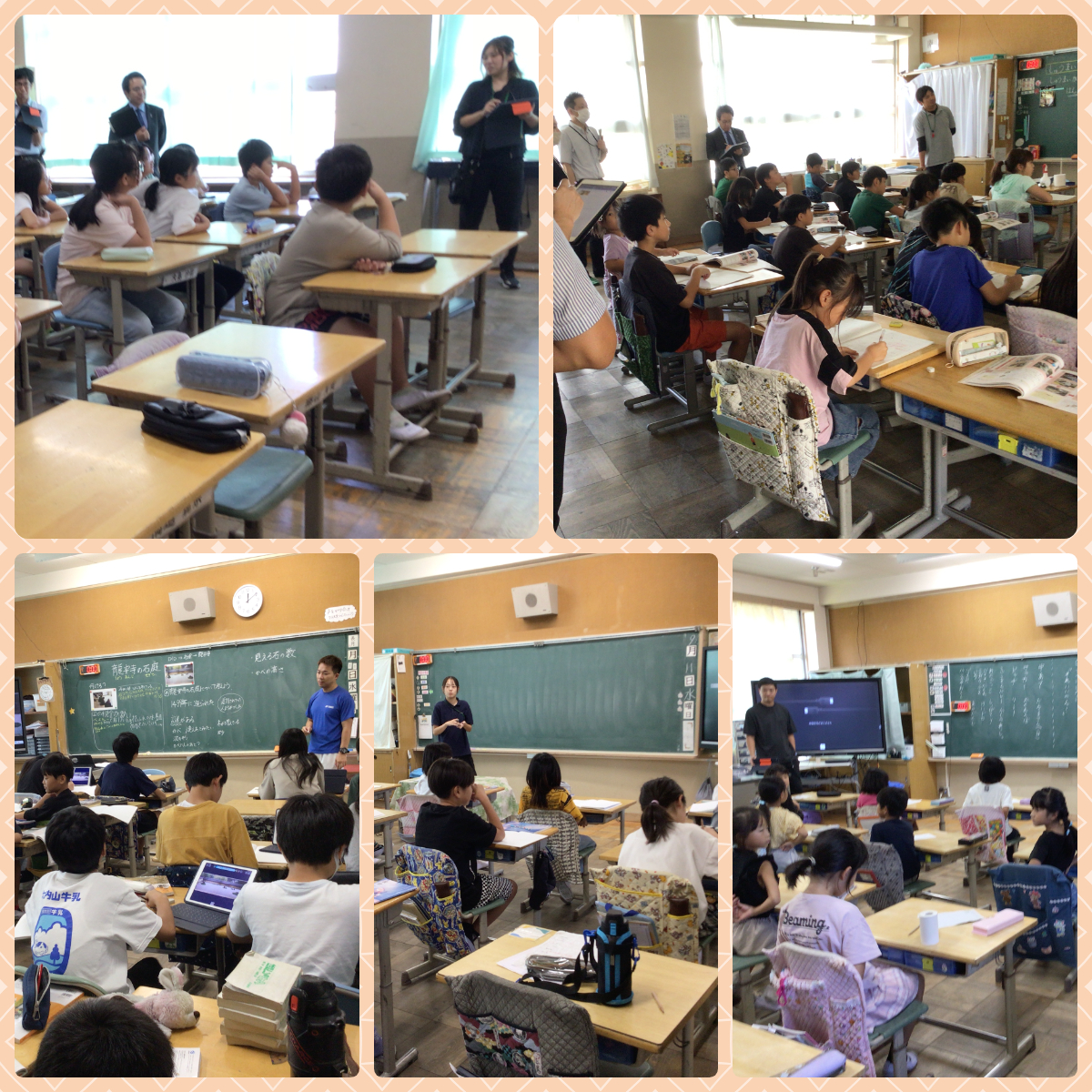

学校訪問(9月11日)

今日は、五中校区で受けている国の「こどもの発達を支える調査研究事業」の取組みの様子を国や大阪府、摂津市の教育委員会の方が見に来られました。

子どもたちが自分たちの力で自分たちの学校、学級をよくしたい、よりよくするために自分はどうしたらいいか、どうしたいのかを考え、行動できるように取り組みを進めています。

そこで、社会や国語、家庭科や学級会などで子どもたちが意欲的に学習する姿を見ていただきました。

子どもたちの前向きな姿にたくさんのお褒めの言葉をいただき、誇らしく思いました。

これからも、子どもたちが自分たちで考え、行動できるよう取り組みを進めていきたいと思います。

絵本の読み聞かせ(9月10日)

1,2年生への地域の「ふわふわポッポ」さんによる絵本の読み聞かせが2学期も始まりました。久しぶりでしたが、子どもたちは楽しみにしており、静かに読み聞かせに聞き入っていました。朝の時間にこうやって落ち着くことができると、授業にもスムーズに入れます。

2学期もよろしくお願いします。

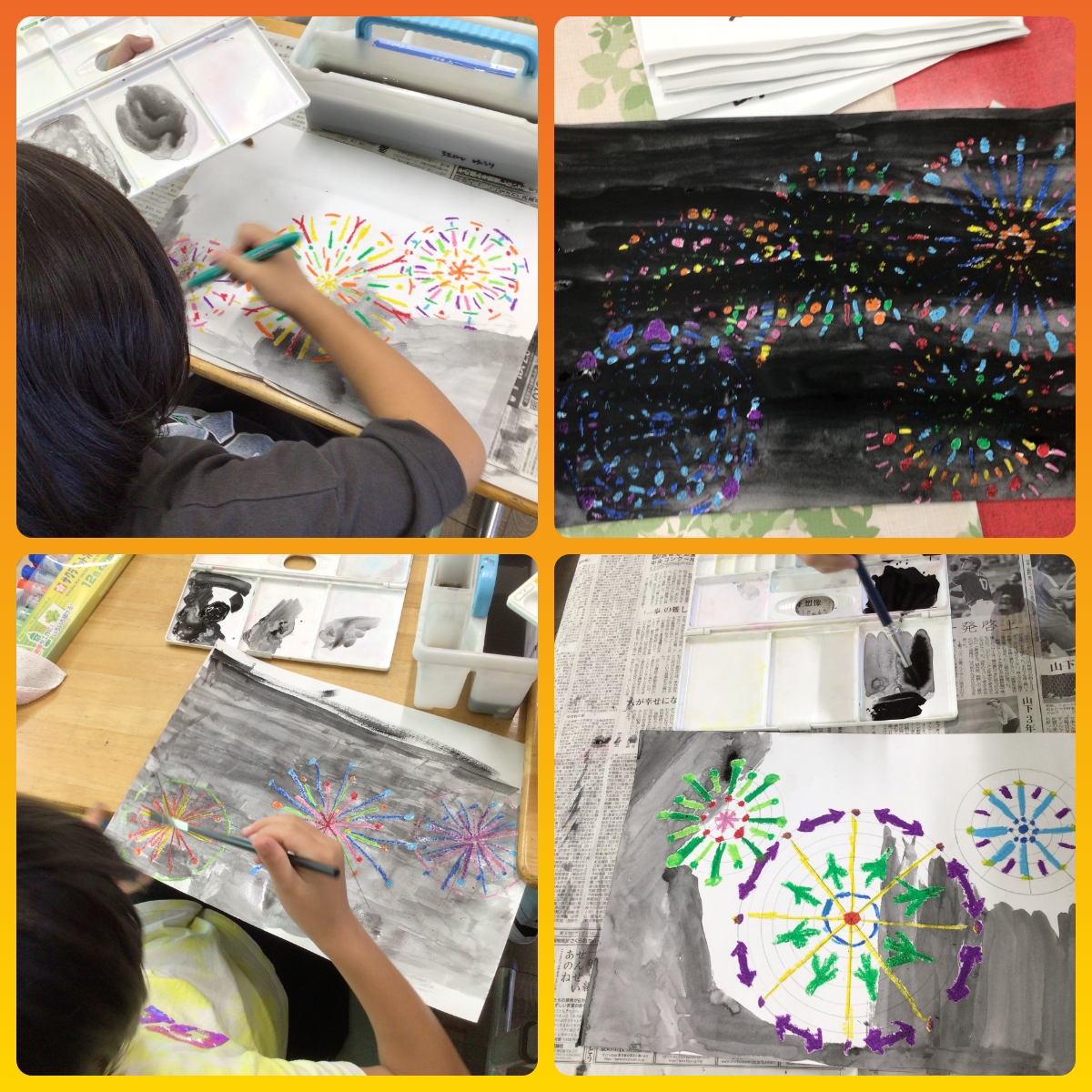

4年生図工「花火」(9月10日)

4年生が図工で「花火」の絵画を作成していました。クレヨンで花火を描いたあとに黒の絵具で全体を塗ると、クレヨンの花火のところだけはじかれて、夜空に花火が打ちあがっているように見えます。花火の色も空の黒の濃さも人それぞれでどれもすてきな作品が出来上がっていました。

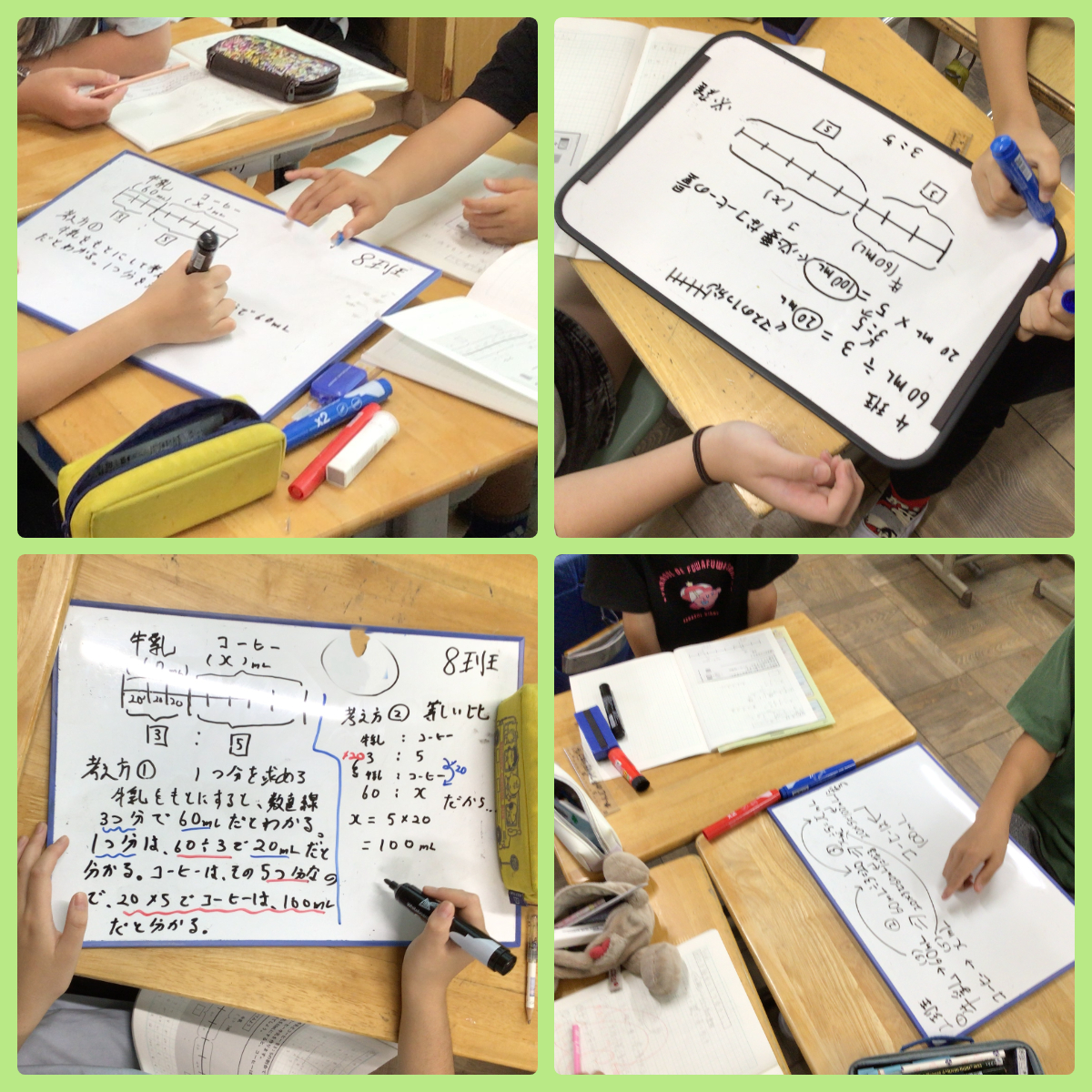

6年算数「比」(9月9日)

6年生の算数の「比」の学習では、グループで考えをまとめていました。

牛乳とコーヒーの比が3:5で、牛乳が60mlの場合、コーヒーxはいくらかという問題です。

答えはみんな同じになるけれど、考え方はそれぞれ、グループのみんながちゃんと理解したうえで、みんなにもわかってもらえるようにまとめて発表します。

さすが6年生と思ったところがたくさんありました。

グループで協力して取り組んでいたこと、どうやったらわかりやすく表せるか考えながら書いていたこと、何通りものやり方を考えていたことなど、さすが!と思いました。

「先生、なんでこうなるかわかったで」と言いながらいい顔をしている6年生を見てこちらもうれしくなりました。

2年たこ作り(9月6日)

2年生の教室をのぞくと、ビニール袋とビニールテープでたこを作っていました。ビニール袋に思い思いの絵をかき、色を塗り、いろんな色のビニールテープを飾り付けしていました。とても楽しそうにカラフルですてきなたこを作っていました。さらに、次の時間に体育館でたこをとばして大満足だったようです。

6年租税教室(9月5日)

税理士の方に来ていただき、6年生で租税教室を行いました。

なぜ、税金があるのか、なかったらどんな社会になるのか、動画も見ながら説明していただきました。

例えば、小学生のみなさんが 1か月間学校で生活するためにかかる費用は一人当たり7万3000円で、それは税金でまかなわれていることや日本には税金が50種類ほどあること、昔は、「うさぎ税」という税金があったなど教えてもらいました。

最後にクイズ形式で学習したことの確認がありましたが、みんな、学んだことをしっかり覚えていました。さすがです。

小学生でも消費税などで税金を払っていますが、大人になるほど税金が身近なものになると思います。その時、こんなこと習ったなーと思いだせるといいですね。

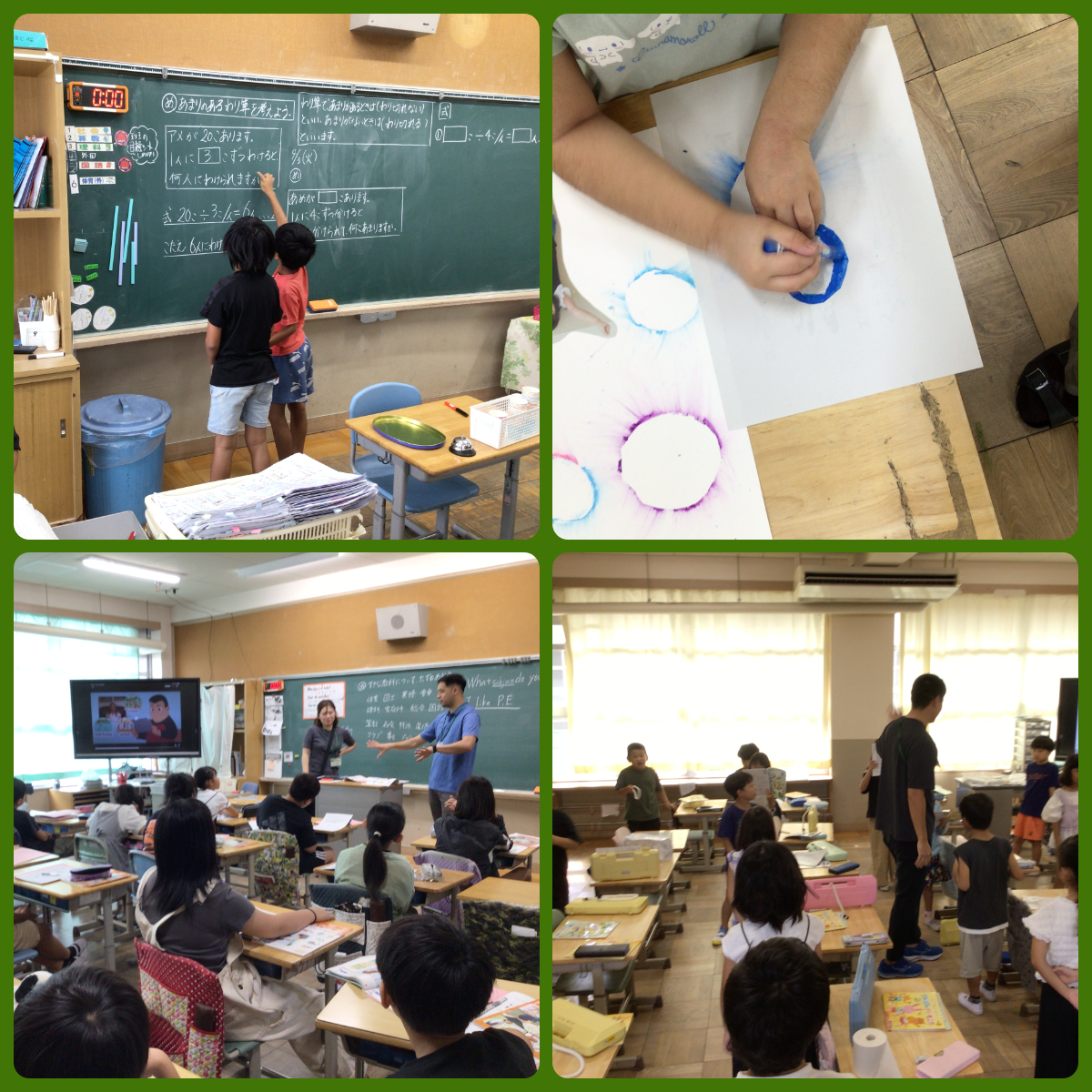

本日の授業の様子(9月3日)

今週から5時間や6時間の通常授業が始まっています。

3年生は、あまりのあるわり算の学習をしました。自分の意見を前に出て発表する姿が素敵でした。

1年生は、図工でクレヨンを使った作品を作っていました。自分の写真の周りに風船がとんでいます。どれも違う色や大きさの風船がとんでいて素敵でした。

5年生は、外国語の授業で、各教科を英語で表現していました。体育とか、道徳とか、難しかったですが、なんとか伝えようとする姿がすてきでした。

2年生は、音楽で歌を歌っていました。歌の追いかけっこで2つに分かれて追いかけっこを楽しんでいました。にこにこしながら歌う姿が素敵でした。

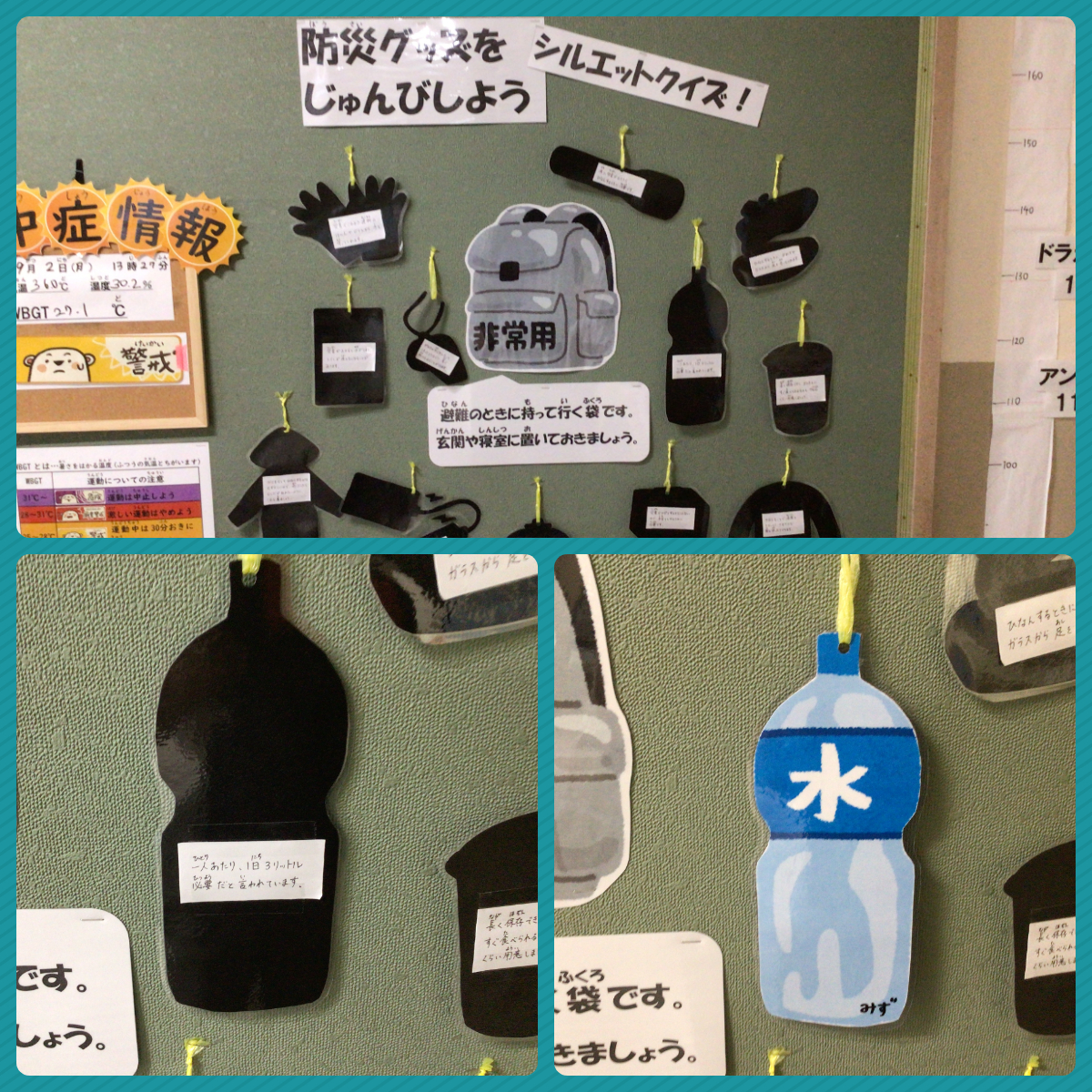

防災の日(9月2日)

9月1日は防災の日でした。

関東大震災が大正12年(1923年)9月1日に発生し、今年で101年目です。関東大震災は、死者・行方不明者10万5千余人という大惨事になりました。 この震災を教訓として、一人ひとりの防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうため、9月1日が「防災の日」と制定されたそうです。

学校でも、防災の意識を高めてもらうため、保健室前の掲示板に防災グッズについての掲示物を養護教諭が作成してくれました。シルエットクイズになっており、ペットボトルのシルエットには「一人あたり、1日3リットル必要だと言われています。」と書かれています。めくると「水」のことだとわかります。そのほかにも、なぜ必要かも含めてクイズでわかるようになっているので、子どもたちにもわかりやすくなっています。

先週は台風が近づき、もしかしたら警報が出たり、避難しなければならなかったかもしれません。いざというときに行動できるよう、各家庭でも防災グッズの確認や避難方法について家族で共有しておいてください。

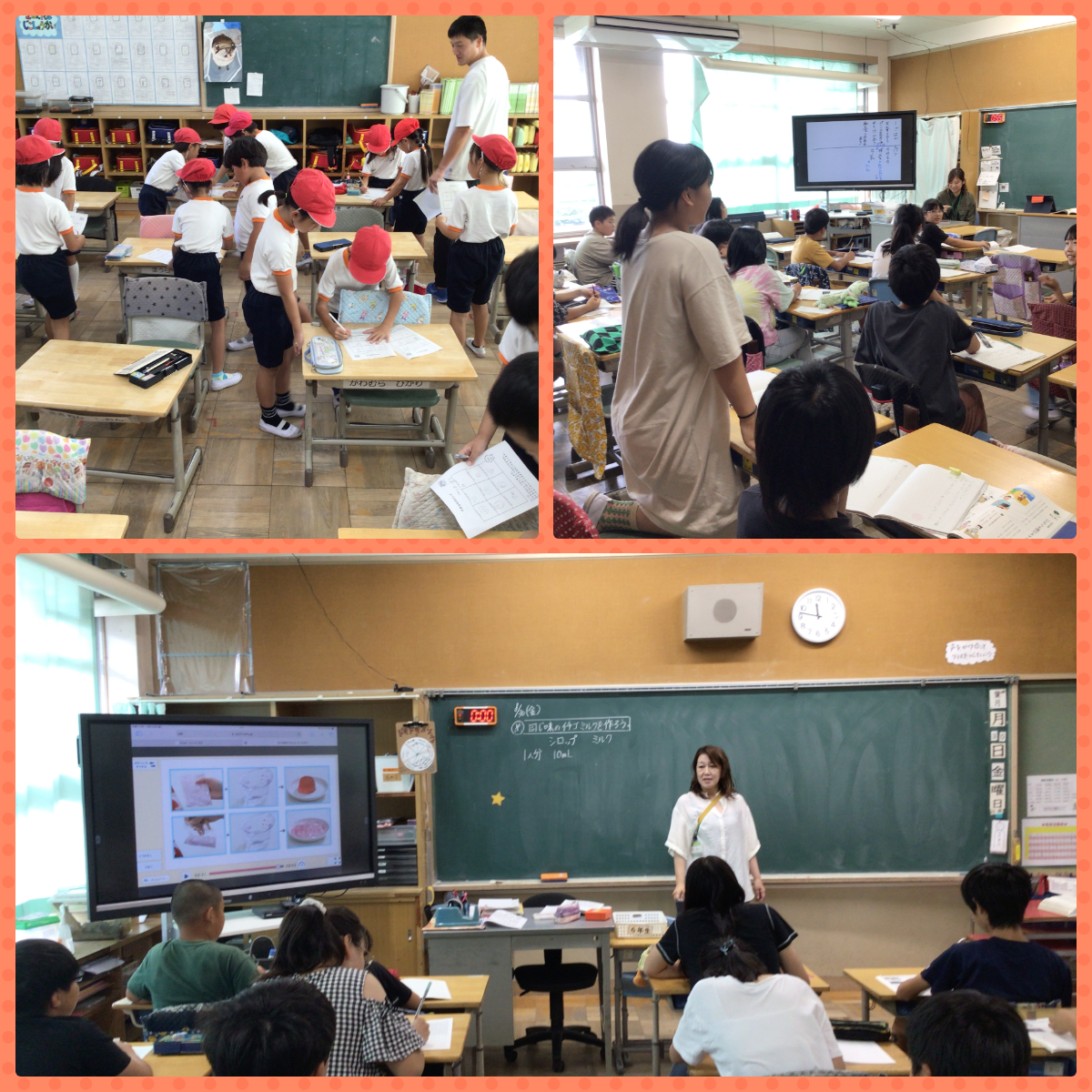

本日の授業の様子(8月30日)

台風が気になり、警報が出て学校が休みなるんじゃないかなどやきもきしていましたが、今日も天気が良く、通常どおりの授業が行われました。

2年生は、友だちビンゴをしていました。ビンゴの欄に記載されているお題について友だちがどうなのかを聞き、そのお題にあう友だちにサインをもらいます。全部の欄を埋める人もたくさんいました。

5年生は、国語の授業で「朝ご飯、パンかご飯か」で議論をしていました。「味変ができるからパン」「ご飯もふりかけで味変ができる」など、意見が交わされていました。結局、「朝ご飯はパン」となったそうです。

6年生は、算数比の学習の導入でした。料理の話から比について学習していました。家での料理の話なども交えながら授業が進んでいました。

今週が、午前中授業でしたが、来週からは通常授業になります。暑いですが、午後からの学習も頑張りましょう。

本日の授業の様子(8月29日)

今日は、朝から体育館で活動する声が聞こえ、行ってみると、5年生が高跳びの練習をしていました。踏切のタイミングが大切です。跳ぶタイミングを考えながら、跳ぶ練習を繰り返しやっていました。

教室をのぞくと、3年生が詩の学習をしていました。考えたことを周りの友だちと交流する姿がとても前向きで素敵でした。

6年生は、音楽室で歌唱を行っていました。恥ずかしそうに声を出す姿が6年生だなと思いました。

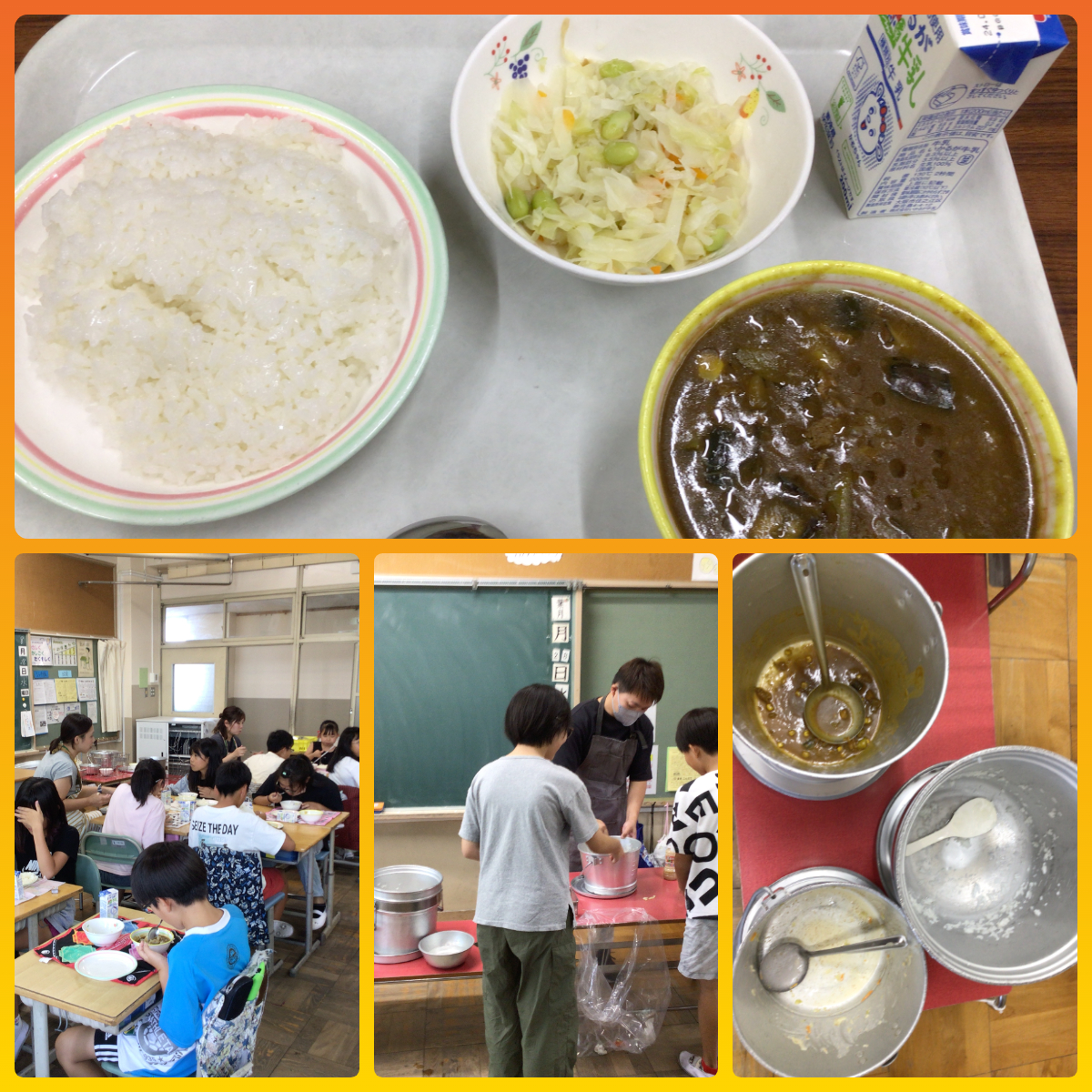

給食が始まりました!(8月28日)

今日から給食が始まりました。

今日のこんだては、「米粉夏野菜カレー」「ドレッシングサラダ」「白ご飯」です。夏野菜カレーというだけあって、ナスやピーマンがたくさん入っていました。

どのクラスも、配膳を早く済ませ、わいわい給食を味わっていました。おかわりもたくさんして、早い時間帯ですでに食管が空っぽのクラスもありました。

やっぱり給食は最高ですね。

2学期2日目(8月27日)

2学期2日目です。

今日は、みんな、登校が早く、また、登校後も各クラス落ち着いており、静かなスタートとなりました。

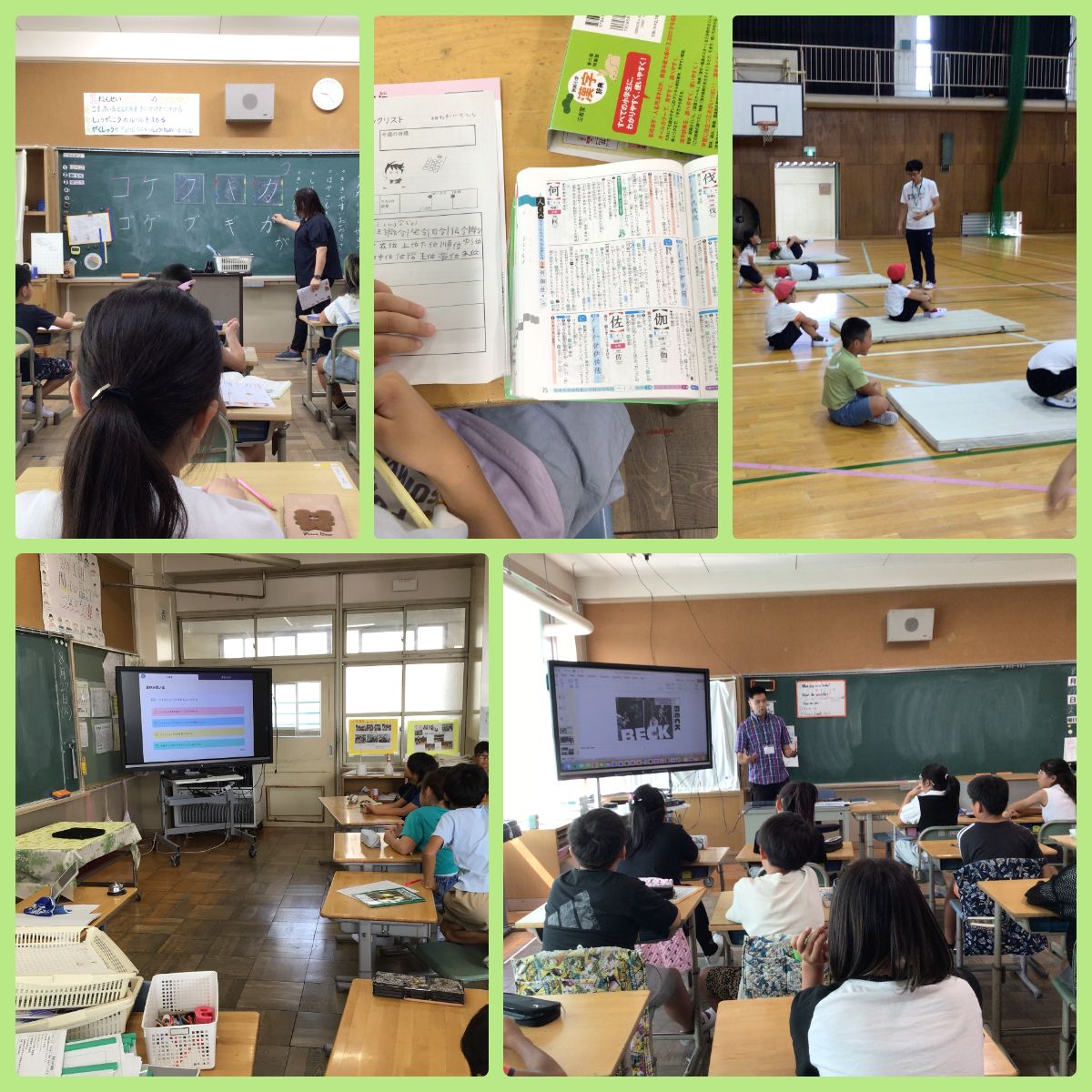

また、カタカナや漢字の学習、体育、ALTによる外国語、算数や社会など通常の授業もさくさく進んでいます。

今日は3時間授業でしたが、どの時間も落ち着いて学習に向かう児童の姿が素敵でした。

まだ2学期始まって2日目ですが、とてもいい学期のスタートが切れたように思います。

2学期が始まりました。(8月26日)

2学期が始まりました。

朝、校門で挨拶をしていると、これまでと変わらず元気な声で挨拶をしてくれました。みんなニコニコしていて、前向きに学校へ登校してくれているように感じました。

始業式では、1学期の終業式にも話した「自分を信じること」と「あきらめないこと」そして「一歩踏み出す勇気を」で1年で一番長い2学期を過ごしてほしいこととそういった気持ちで取り組むみなさんを先生たちは全力でサポートしていくことを伝えました。

始業式後は、各教室で、夏休みの宿題の提出や思い出の交流等をしていました。

2学期は校内音楽会や6年生の修学旅行、校外学習等あります。

「あきらめず」「自分を信じ」「一歩踏み出す勇気を」もって取り組みましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市立 鳥飼東小学校

〒566-0062 摂津市鳥飼上3丁目4番51号

電話:072-653-1071

ファックス:072-653-1072

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年12月24日