○摂津市下水道条例施行規程

平成29年3月31日

企業規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市下水道条例(昭和49年摂津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第3条の2第2項第3号の管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震に対する措置)

第4条 条例第3条の2第2項第5号の管理者が定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除する排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該排水施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の流下能力を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第5条 条例第3条の2第2項第6号の管理者が定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

(1) 排水管の内径 次に掲げる排水管の区分に応じ、それぞれ次に定める数値

ア 汚水管 200ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、150ミリメートルとする。

イ 雨水管及び合流管 250ミリメートル

ウ 取付管 150ミリメートル。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、100ミリメートルとする。

(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル

(令2企業規程8・一部改正)

(排水設備の固着方法)

第6条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いが生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を漏水のないようにモルタルで仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔を開け、内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を漏水のないようにモルタルで仕上げをし、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないものとすること。

(3) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては60センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。

(4) 汚水を排除する管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水のみを排除するものについては、開渠とすることができる。

(令2企業規程8・一部改正)

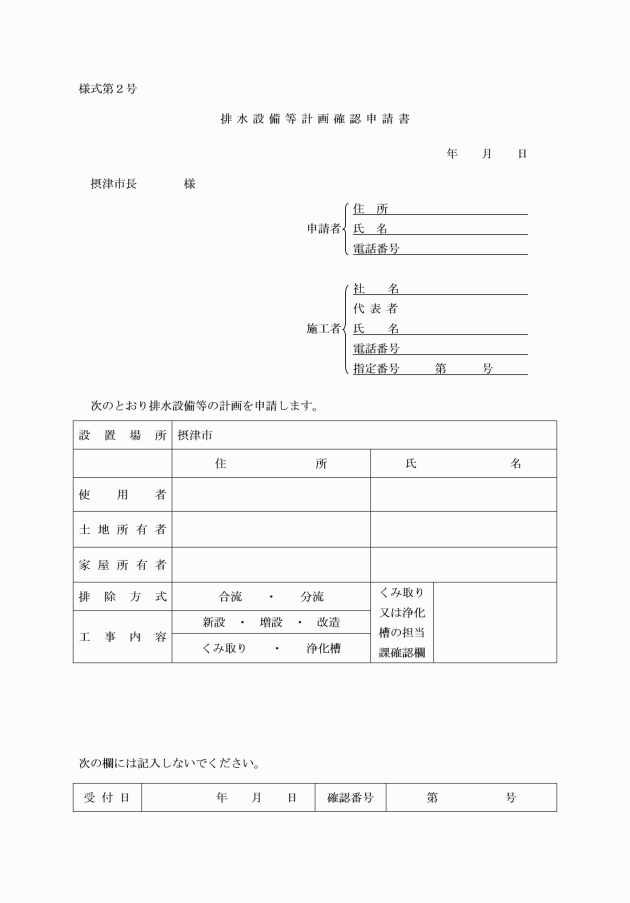

(1) 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近見取図及び次に掲げる事項を記載した平面図

ア 申請地の形状及び面積

イ 申請地付近の公共下水道施設の位置

ウ 申請地付近の道路の位置

エ 建築物内の浴室、水洗便所その他の汚水又は雨水を排除する施設の位置

オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配

カ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置

(2) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

(3) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その誓約書又は通知等をしたことが確認できる書類

(4) 民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定の適用があるときは、前号の規定は適用しない。

(5) 前号の場合において、民法第213条の2第3項の規定による通知等をしたことがわかる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

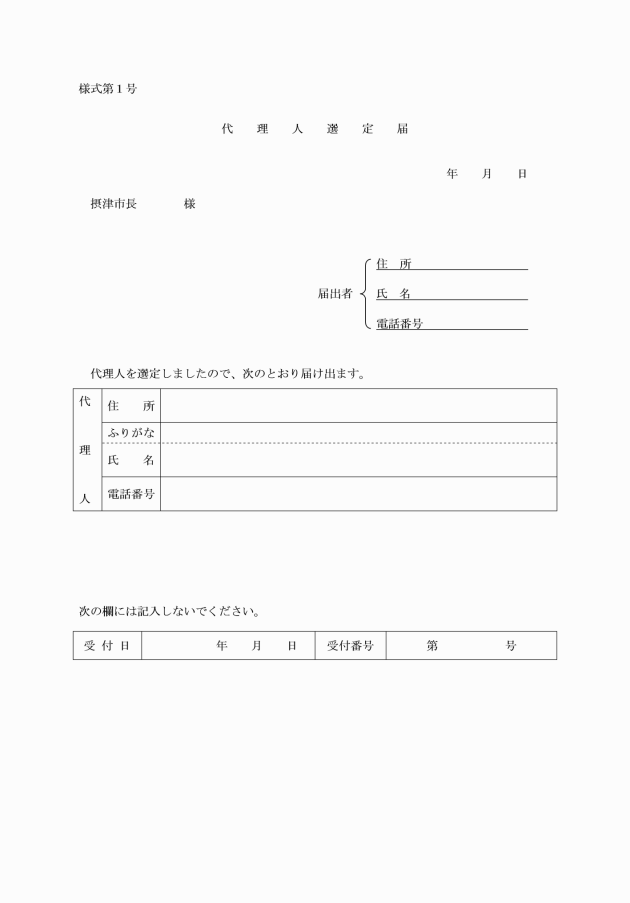

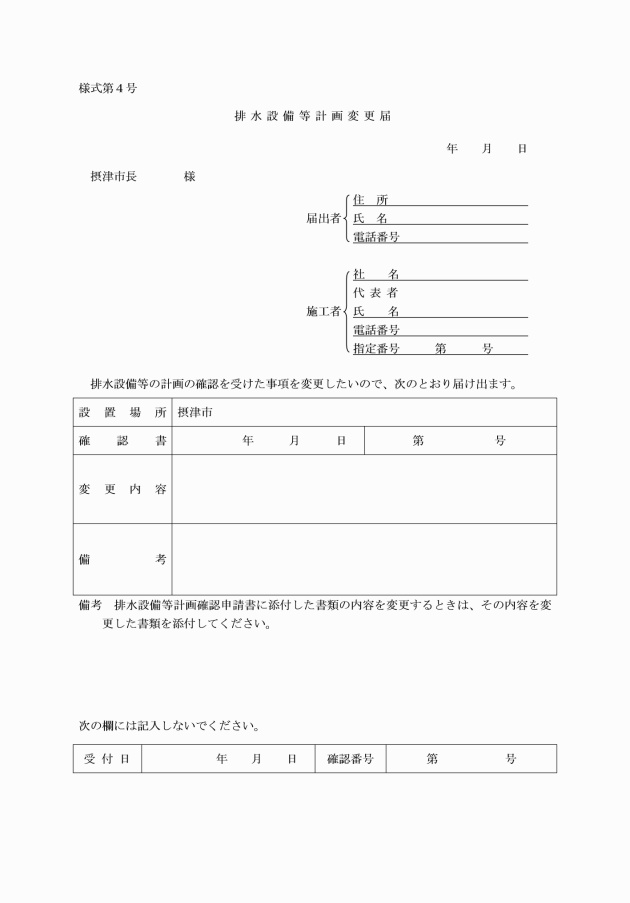

3 条例第5条第2項本文の規定により同条第1項の確認を受けた事項を変更しようとする者は、排水設備等計画変更届(様式第4号)に第1項に掲げる書類のうちその内容が変更されるものを添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(令2企業規程8・令7企業規程2・一部改正)

(排水設備の構造基準)

第8条 排水設備は、次に掲げる構造基準によらなければならない。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、管理者が別に定めるところによる。

(1) 管渠の勾配

管渠の内径又は内のり | 勾配 |

100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の2以上 |

150ミリメートル以上200ミリメートル未満 | 100分の1.5以上 |

200ミリメートル以上250ミリメートル未満 | 100分の1.2以上 |

250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |

(2) 枝管の内径

枝管の種別 | 枝管の内径 |

浴槽(家庭用)、手洗器及び洗面器接続管 | 30ミリメートル以上 |

小便器及び炊事場接続管 | 40ミリメートル以上 |

大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |

(3) ますの内のり

種別 | ますの内のり | |

1種 | 管渠の内径又は内のりが100ミリメートル以下で、管底と地表面との差が800ミリメートル以下のとき | 150ミリメートル以上 |

2種 | 管渠の内径又は内のりが150ミリメートル以下で、管底と地表面との差が800ミリメートル以下のとき | 200ミリメートル以上 |

3種 | 管渠の内径又は内のりが250ミリメートル以下で、管底と地表面との差が900ミリメートル以下のとき | 300ミリメートル以上 |

4種 | 管渠の内径又は内のりが300ミリメートル以下で、管底と地表面との差が1200ミリメートル以下のとき | 400ミリメートル以上 |

(令2企業規程8・一部改正)

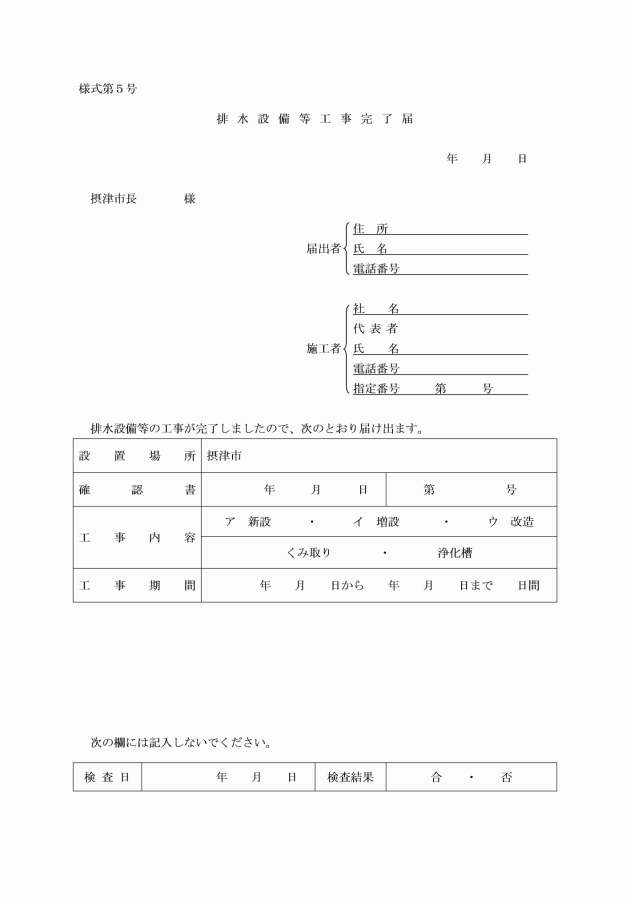

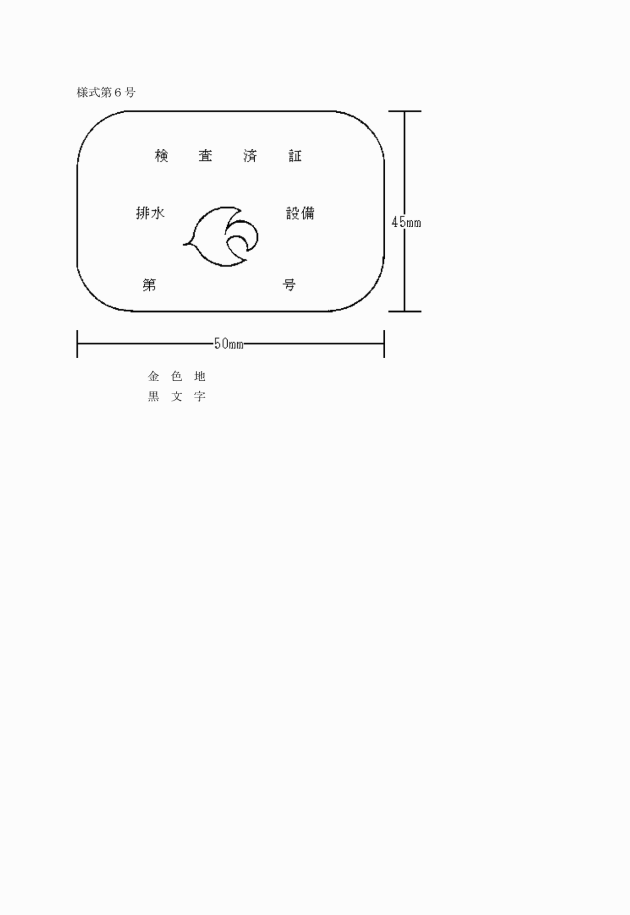

3 前項の検査済証の交付を受けた者は、当該検査済証をその検査を受けた排水設備等のある建築物の門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第11条 条例第10条の2第3項に規定する管理者が定める水質の項目は同条第2項各号に掲げる項目とし、同条第3項に規定する管理者が定める量は1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満とする。

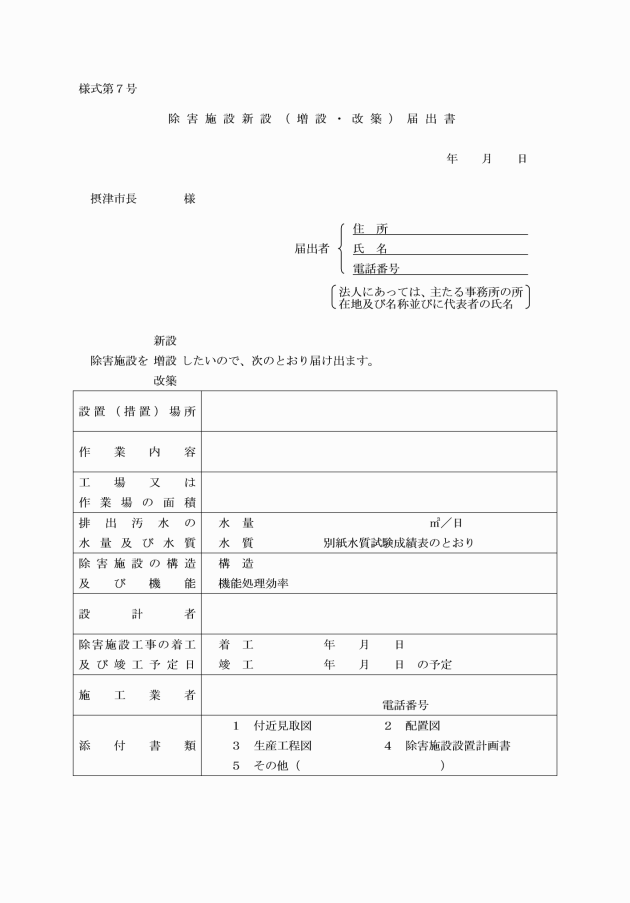

図書の種類 | 明示すべき事項 |

付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 |

配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、給水設備の位置並びに排水箇所及び排水設備の位置 |

生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |

除害施設設置計画書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 |

その他管理者が必要と認める図書 | 管理者が必要と認める事項 |

(特定事業場管理責任者等の業務)

第13条 条例第10条の4第1項に規定する特定事業場管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 特定施設の使用の方法の監視並びに特定施設から排除される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

(2) 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 特定施設及び特定施設から排除される汚水又は廃液を処理するための施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

2 条例第10条の4第4項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の維持及び操作に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道に排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(令7企業規程2・一部改正)

(特定事業場管理責任者等の届出)

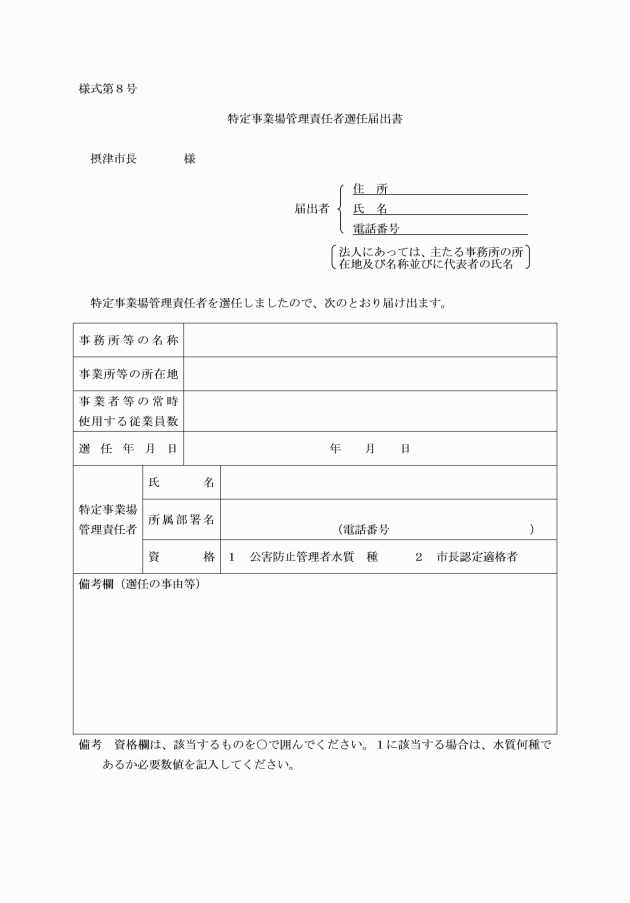

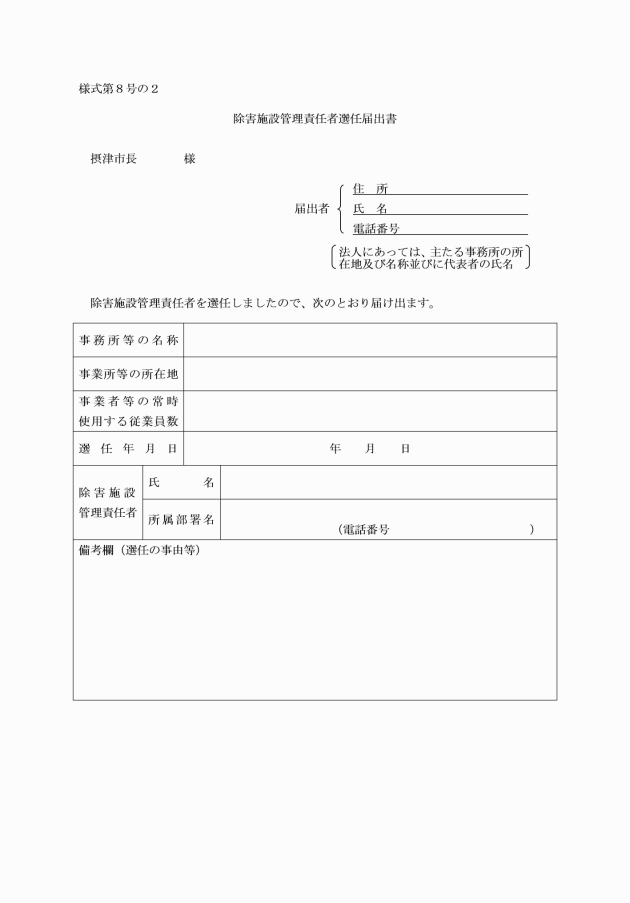

第14条 条例第10条の4第2項の規定による届出は、特定事業場管理責任者選任届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第10条の4第5項の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届出書(様式第8号の2)により行うものとする。

(令2企業規程8・令7企業規程2・一部改正)

(特定事業場管理責任者の資格)

第15条 条例第10条の4第3項に規定する特定事業場管理責任者の資格は、特定施設を設置する工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 特定施設の設置者の申請に基づき、管理者が適当と認める者

(令7企業規程2・一部改正)

(使用料の徴収)

第17条 条例第16条の規定による使用料の徴収は、管理者が定める日から行う。

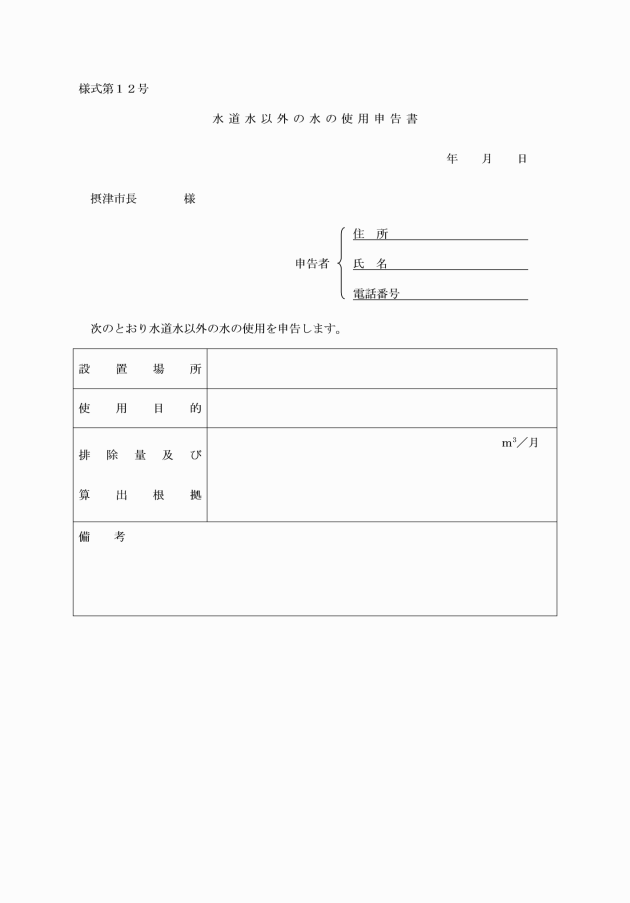

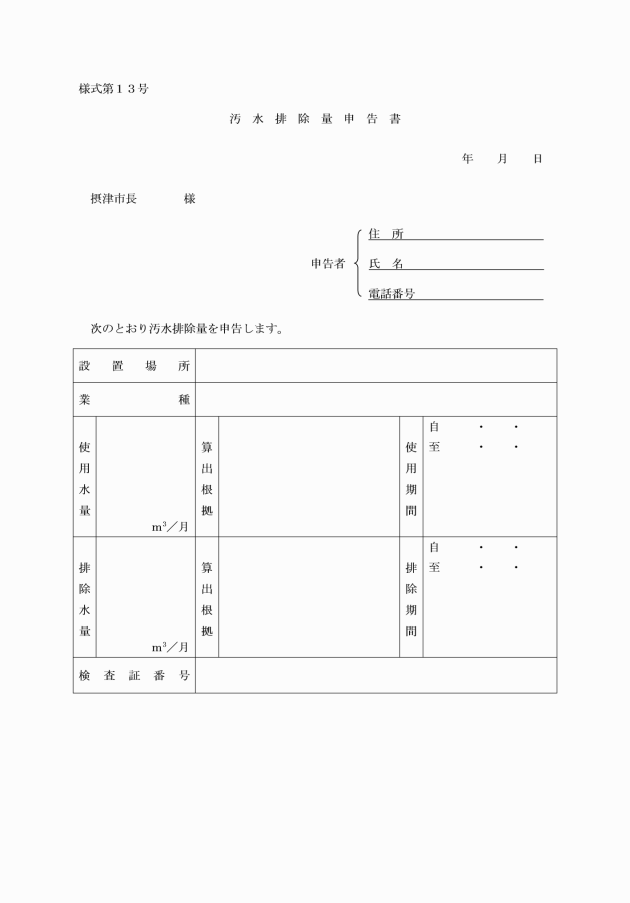

(1) 家庭用に使用する井戸(動力式揚水設備のあるものを除く。)が使用されている場合(次号に規定する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める量

ア 当該井戸を使用する世帯の人数が3人以下のとき 1か月につき10立方メートル

イ 当該井戸を使用する世帯の人数が3人を超えるとき 1か月につき10立方メートルに3人から計算して1人を増すごとに2立方メートルを加算した量

(3) 前2号に規定する場合以外の場合 使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事情を勘案して管理者が認定する量

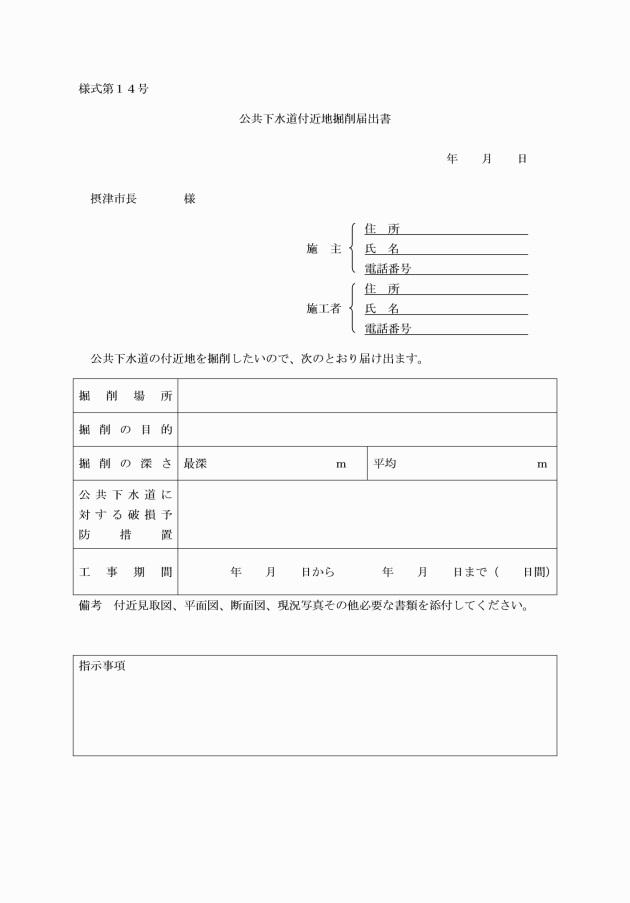

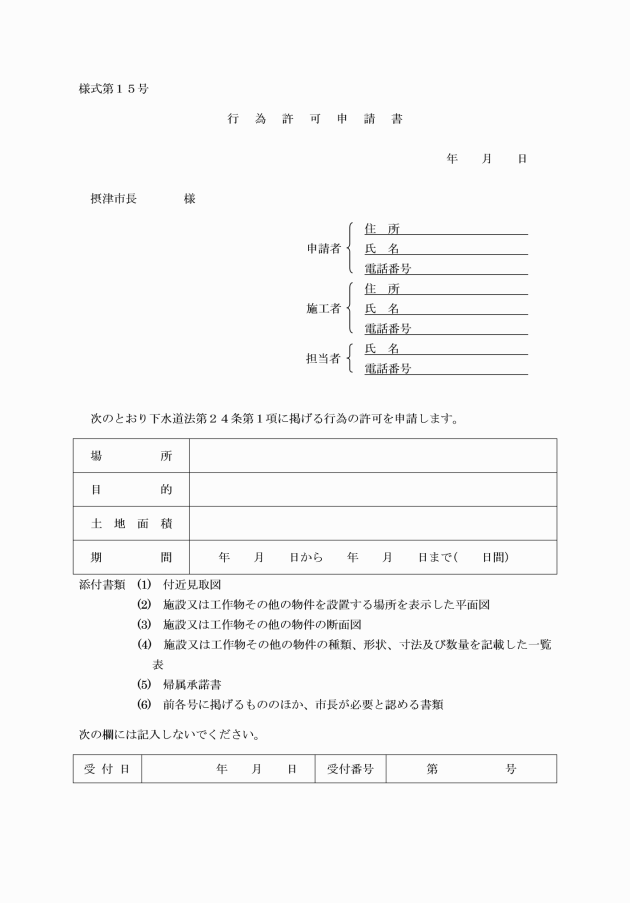

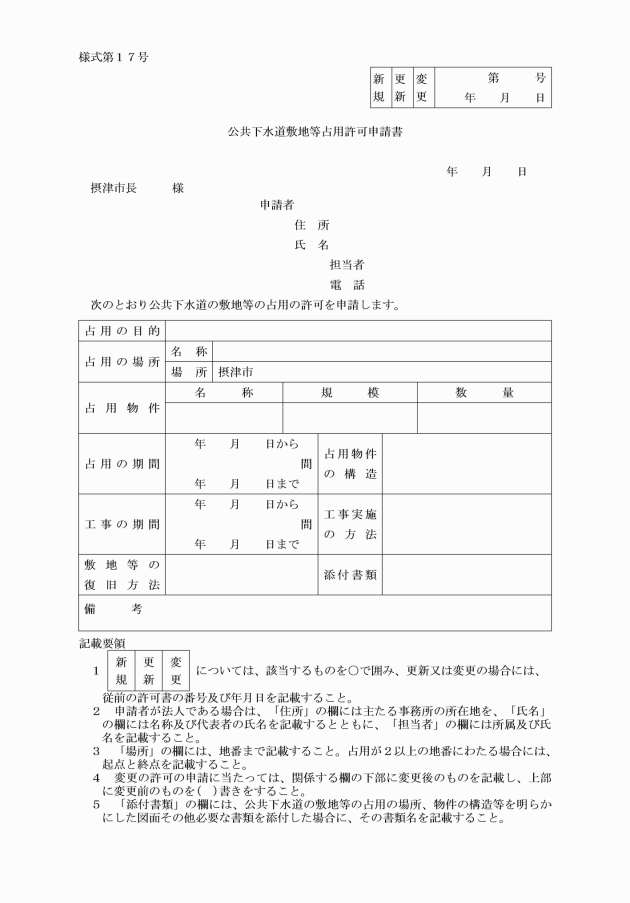

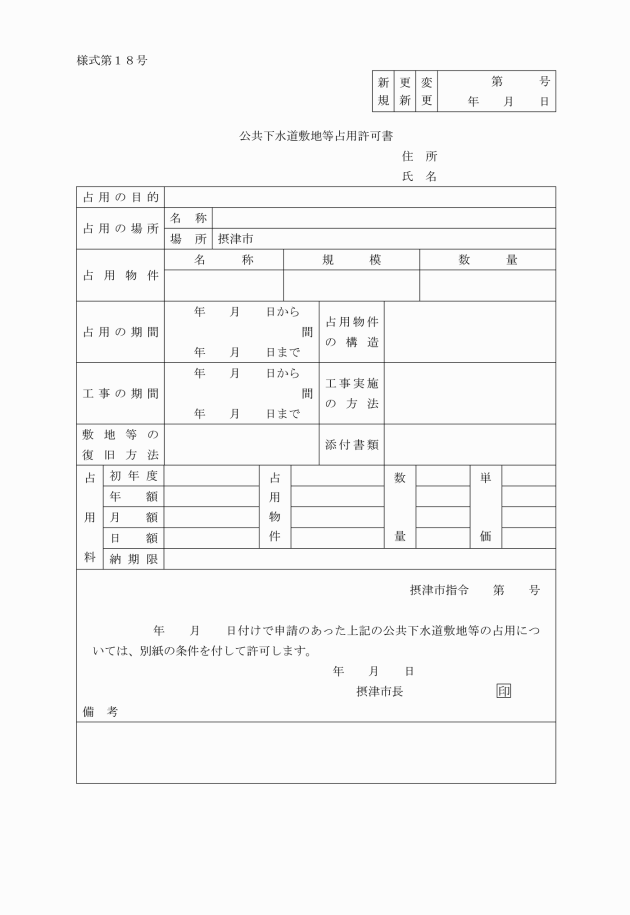

(1) 付近見取図

(2) 施設又は工作物その他の物件(以下この項において「物件」という。)を設置する場所を表示した平面図

(3) 物件の断面図

(4) 物件の種類、形状、寸法及び数量を記載した一覧表

(5) 帰属承諾書

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(令2企業規程8・一部改正)

(1) 付近見取図

(2) 工作物を設置する場所を表示した平面図

(3) 工作物の設計図及び工事仕様書

(4) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用が隣接する土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があるときは、当該所有者又は占用者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

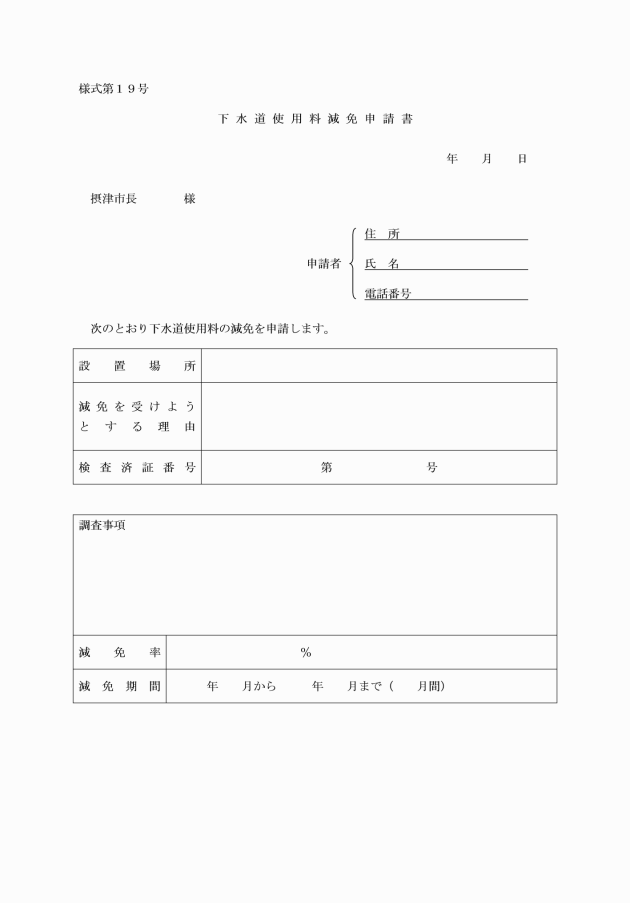

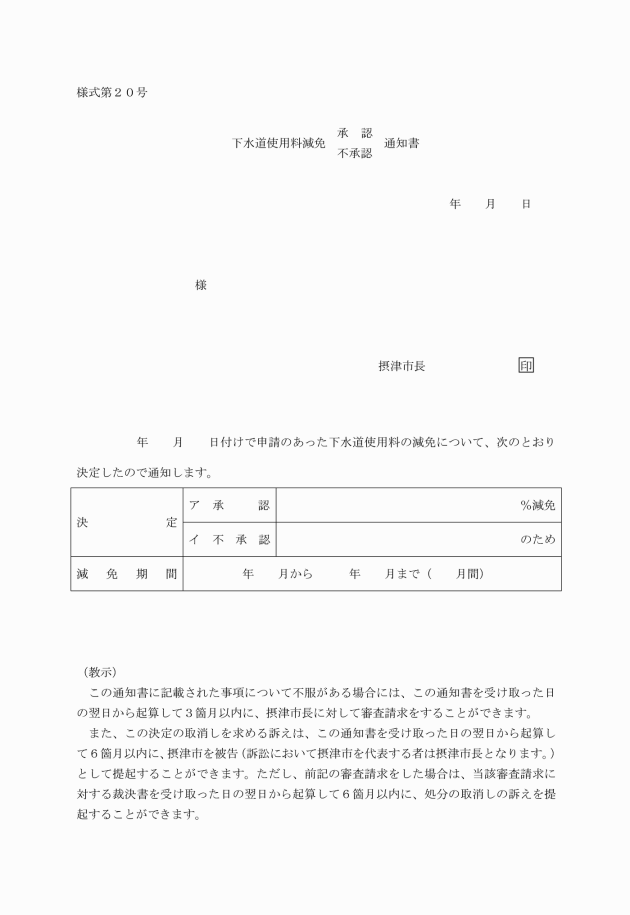

(使用料の減免)

第23条 条例第27条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 管理者が使用者の公共下水道の使用を制限し、又は禁止したときは、当該使用者の使用料を免除する。

(2) 使用者の水道使用量と汚水排除量とが漏水その他の理由により著しく相違する場合であって、管理者が必要と認めるときは、当該使用者の使用料を減額する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することがある。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。ただし、その者が摂津市水道事業の給水等に関する規程(平成10年摂津市水道企業規程第3号)第7条に規定する水道料金減免申請書を管理者に提出したときは、その提出をもって下水道使用料減免申請書の提出があったものとみなす。

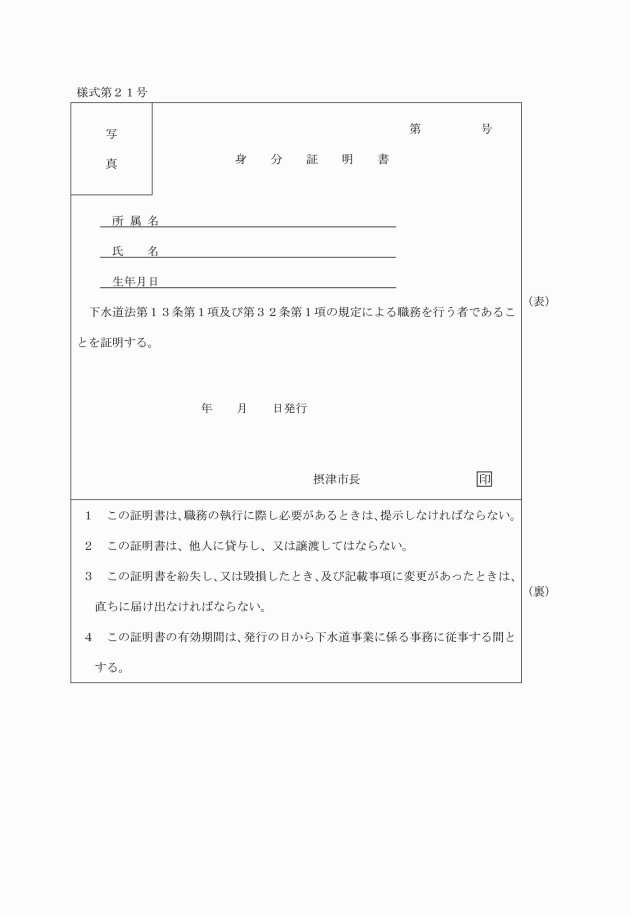

(身分を示す証明書)

第24条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第21号)によるものとする。

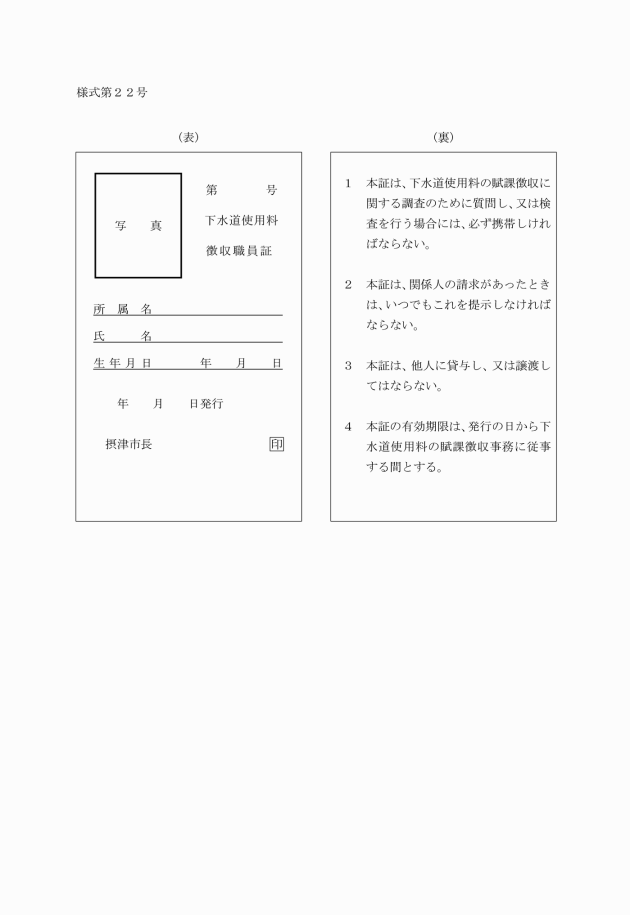

(下水道使用料徴収職員証)

第25条 次に掲げる事務に従事する職員は、その職務を行う場合には、下水道使用料徴収職員証(様式第22号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 使用料の賦課徴収に係る調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 使用料の滞納者に係る財産の差押えに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用料の賦課徴収に関すること。

(雑則)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日企業規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日企業規程第6号)抄

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令7企業規程2・全改)

(令7企業規程2・追加)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令2企業規程8・全改、令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)