リアルタイム摂津市史編纂4

更新日:2018年04月24日

『新修 摂津市史 史料と研究』第2号

- ふるさと摂津 江戸時代から明治維新の御触書などの近世史料 近世畿内近国地域の支配の特質と触留帳・触写帳・万留帳 中世前期の左馬寮領鳥養牧について

監修・解説

摂津市史編さん委員 村田 路人

(大阪大学大学院文学研究科 教授)

論稿

摂津市史執筆委員 曽我部 愛

史料提供

関西大学図書館所蔵文書 慶徳寺高札

庄屋区有文書 三竝家文書

『新修 摂津市史 史料と研究』第2号 平成28年3月発行 一部900円

目次

近世畿内近国地域の支配の特質と触留帳・触写帳・万留帳

監修・解説 摂津市史編さん委員 村田路人

(大阪大学大学院文学研究科教授)

近世史料

- 味舌上村 寛政5年~享和元年(1793~1801)

「御触書之写」 〈関西大学図書館所蔵 味舌上村 村山家文書〉 - 味舌上村 天保7年~天保8年(1836~1837)

「万留帳」〈同大学所蔵〉 - 庄屋村 寛延2年~宝暦10年(1749~1760)

「万留帳」〈庄屋村 庄屋区有文書〉 - 新在家村 慶応2年~慶応3年(1866~1867)

「御公儀様・御地頭様御触書留帳」〈新在家村 三竝家文書〉 - 新在家村 慶応4年(1868)

「御公儀様・御役所様御触書留帳」〈同家所蔵〉

論稿

- 中世前期の左馬寮領鳥養牧について

-淀川水上交通との関連から-

摂津市史編さん執筆委員 曽我部 愛

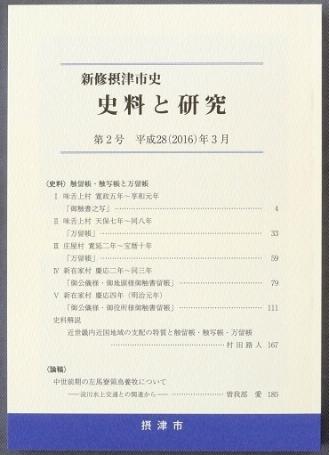

- 左:慶応4年(1868 明治元年)

「御公儀様・御役所様 御触書留帳」

(新在家村 三竝家文書) - 中:慶応2年~3年(1866~1867)

「御公儀様・御地頭様 御触書留帳」

(同) - 右:寛延2年~宝暦10年(1749~1760)

「万留帳」

(庄屋村 庄屋区有文書)

概要紹介

摂津市 近世の歴史

近世畿内近国地域の支配の特質と触留帳・触写帳・万留帳

監修・解説 村田 路人(大阪大学大学院文学研究科 教授)

江戸時代~明治維新(1749年~1868年)摂津市域の村々に残る御触書など40年ぶりの史料調査により発見された古文書を紐解く

- 人々の暮らしぶりが江戸幕府→明治維新、新政府の内容に変わる

- 味舌上村、庄屋村、新在家村ではいったい何が起きていたのか?

- 長州征伐、明治天皇の大坂行幸など時代の転換期を映し出す近世史料

中世の鳥養牧

中世前期の左馬寮領鳥養牧について

論稿 曽我部 愛(摂津市史執筆委員)

中世の鳥養牧は広く、 当時の淀川や安威川を越え、対岸の河内国まで存在していた可能性が…

- 当時から盛んに貴族の有馬湯治が行われ、 帰路のルートは有馬から→神崎川・水田(吹田)へ→そして淀川・鳥養牧から→京の都へ

『新修摂津市史 史料と研究 第2号』 (御触書など 近世史料)

平成28年3月刊行 一部 900円(A5版 208貢)をお求めの方は下記の摂津市史編さん係までお問い合わせください。

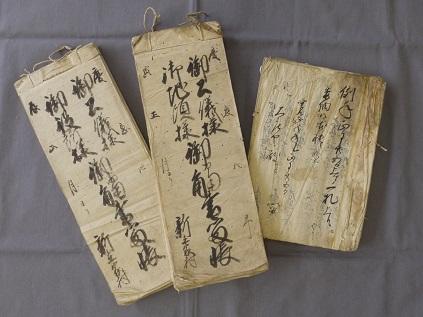

摂津市史 編纂だより第4号

摂津市史編纂だより 第4号 平成28年1月発行 無料

概要紹介

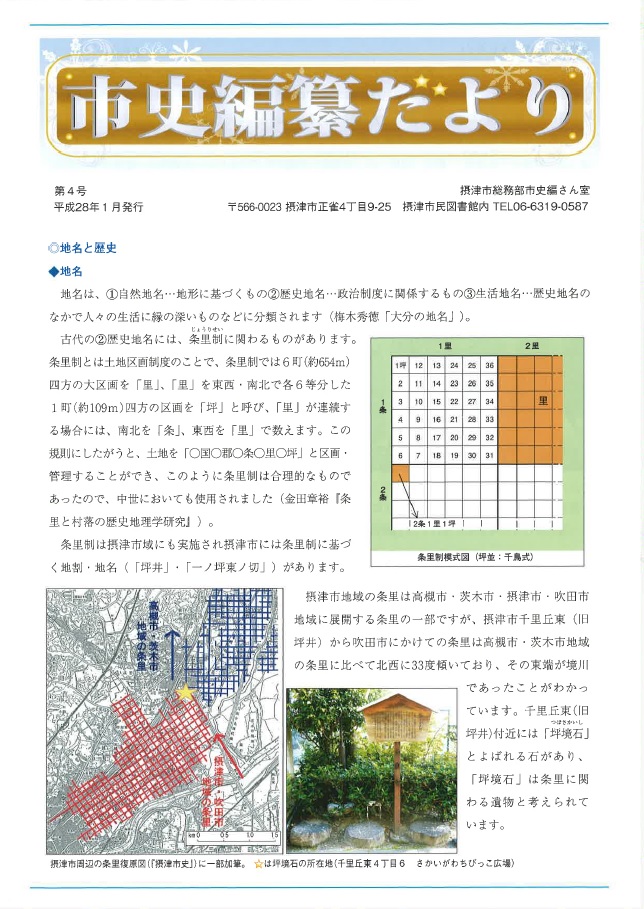

地名と歴史

- 摂津市に遣る条里制は北西に33度傾き、地形と一致。坪堺石(つぼさかいし)が現存

先人の智慧を地名に遣す

- 明治政府は地名の安易な変更を禁じ、由来や自然災害の関わりを遣してきた

江戸時代の鳥猟

- 天保14年(1843)芝村藩 庄屋村へ「鴨運上」課税。明治2年 鳥飼・三箇牧8か村 鳥献上

地名と歴史

摂津市の条里制 北西に33度傾き、地形と一致。

坪堺石(つぼさかいし)が現存

鳥養の地名は、平安時代史料に見える。

鳥養牧周辺には「馬場垣内(ばばかいち)」、

鳥飼院周辺には「御所垣内(ごしょがいち)」の地名が。

先人の智慧として地名に、その由来や自然災害との関わりを遺してきた。

江戸時代の鳥猟

摂津市域、吹田や高槻の低地で雁鴨を狩猟

天保14年(1843)「鴨運上」庄屋村明細帳にて、芝村藩が課税。

元治元年(1864)「野方猟師御願写」鳥飼上之村文書により、鳥飼5か村も「川渕運上」納める。

高槻藩への御献上で副収入も。

狩猟方法は、無双返し

摂津市史編纂だより 第4号PDF(高画質版) 平成28年1月発行 無料

摂津市史編纂だより 第4号 (PDFファイル: 492.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市 教育委員会事務局 教育総務部 生涯学習課 市史編さん係

〒566-0023 摂津市正雀4丁目9番25号 摂津市民図書館内

電話:06-6319-0587

ファックス:06-6319-0587

メールでのお問い合わせはこちら