【食育コラム】噛む力をつけておいしく食べましょう

更新日:2020年10月19日

毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

「噛むこと」は、単に食べものを体に取り入れるだけではなく、全身の健康にとても大切な働きをしています。

例えば、子どものからだの成長、肥満防止、虫歯やその他の病気の予防、加齢に伴う食べる力の維持など、気になる効果がたくさんあります!

普段からあまり意識しない「噛むこと」をこの機会に考えてみませんか?

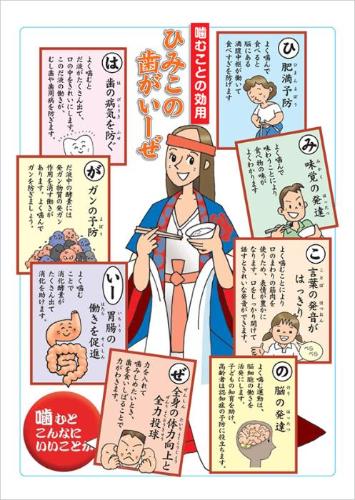

弥生時代の卑弥呼の食事は噛む回数が現代の食事の6倍だったそうです。おそらく卑弥呼はよい歯や歯ぐきをしていたという想定から、「ひみこのはがいーぜ」というキャッチフレーズが生まれました。

よく噛むとなぜよいのかを理解し、もっとよく噛もうと行動に変化があればうれしいですね。

ひ・・・・肥満予防

よく噛まずに食べると、食事が早くなり、たくさん食べてしまいます。よく噛むことで食べ物を十分に摂取したという満足感が得られ、肥満を防ぐことができます。

み・・・・味覚の発達

よく噛むと素材そのものの味がよくわかるようになり、味覚の発達や維持につながります。

こ・・・・言葉の発音がはっきりする

よく噛むことで顎が発達し、噛み合わせもよくなります。そのため、正しい口の開き方が身につき、正しい発音ができるようになります。

の・・・・脳の発達

よく噛むことは脳の細胞にも良い刺激を送ります。子どもの知育や、高齢者の認知症予防にもつながるでしょう。

は・・・・歯の病気予防

顎の発達は、歯が生えそろう年代の子どもたちは歯並びが良くなります。結果的に歯磨きがしやすくなりむし歯の予防にもつながります。

よく噛むと唾液がたくさん出るので口の中を綺麗にしてくれます。結果的にむし歯予防につながります。

が・・・・ガン予防

唾液は発がん物質の作用を消す働きがあるといわれています。ひと口30回以上噛み、しっかりと唾液と食物を混和させましょう。

い・・・・胃腸の働きを促しましょう

しっかり噛めば胃に負担をかけません。偏食することなくなんでも食べて生活習慣病予防も目指しましょう。

ぜ・・・・全身の体力向上と全力投球

精一杯の力を出したいときには、丈夫な歯でぐっと噛みしめることが大切です。

力を出して日常生活への自信にもつなげましょう。

しっかり食べるためには歯の健康が大切です。

摂津市では妊婦歯科健診、幼児の歯科健診、成人歯科健診、後期高齢者歯科健診を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係

〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階

電話:06-6383-1386

ファックス:06-6383-5252

メールでのお問い合わせはこちら