【食育コラム】果物を食べよう!

更新日:2025年07月19日

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

果物の摂取は生活習慣病を予防

1日200g程度の果物の摂取によって、高血圧、肥満、2型糖尿病のリスクが低減することが報告されています。さらに、果物の摂取量が多い人は総死亡リスクが低下することもわかっています。

世界的に見ても、果物の摂取不足は、食塩の過剰摂取や全粒穀類の摂取不足に次いで、死亡リスクを高める主要な食事関連のリスク因子の一つとされています。

健康日本21(第三次)では、生活習慣病の予防や健康保持・増進を目的に、「果物摂取量の改善」を目標の一つとして掲げ、「果物を1日あたり200g食べましょう」と掲げられています。

果物に多く含まれる栄養素

果物には、ビタミンC、カリウム、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれており、健康の保持・増進にさまざまな効果をもたらします。

ビタミンC

抗酸化作用があり、鉄の吸収促進等の働きがあります。水溶性で加熱に弱く、調理によって失われやすいので、生のまま食べられる果物で摂ると効果的です。

カリウム

食塩の排泄を促す効果があります。カリウムは調理によって失われやすくなるため、生のまま食べられる果物はカリウムの摂取に最適です。

食物繊維

果物に含まれる食物繊維は、便秘予防の他、糖質、脂質の吸収を遅くしたり、善玉菌の増加、悪玉コレステロールの上昇を抑える働き等により生活習慣病を予防します。

現状

厚生労働省が実施した令和年の国民健康・栄養調査によると、日本人の20歳以上の1日あたりの果物摂取量の平均は約93gと報告されており、目標量には届いていません。

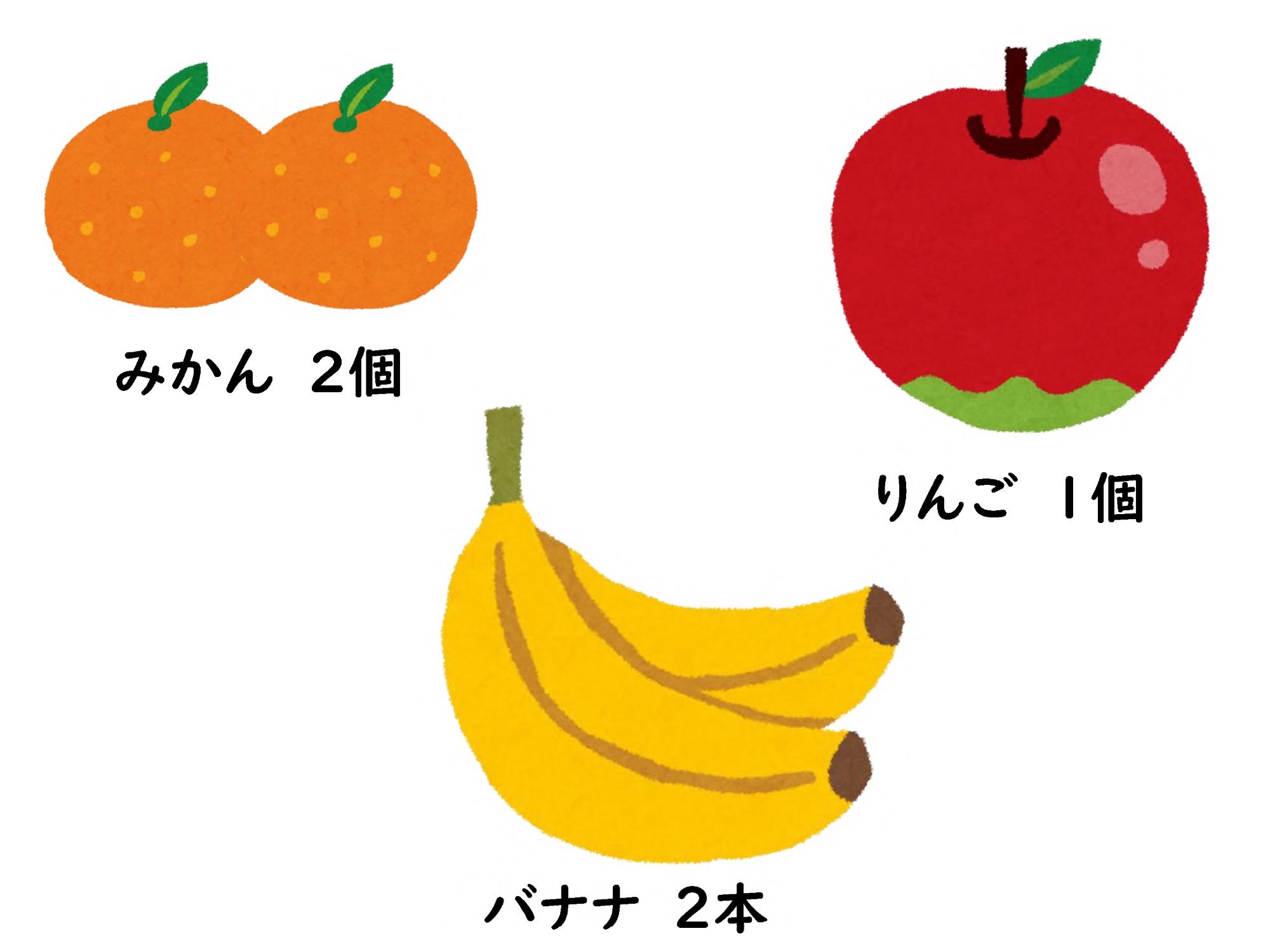

果物200gはどのくらい?

果物200gは、中くらいのりんごなら1個、バナナなら2本、みかんなら2個程度に相当します。ジュースにすると食物繊維が減少し、加糖されている場合は糖質の過剰摂取につながる可能性があるため、生のまま食べるのが理想です。また、缶詰の果物はシロップ漬けのものが多く、糖質が多く含まれるため注意が必要です。特に糖尿病の方は糖質を多く含むシロップ漬けの果物やドライフルーツの摂取は少量にとどめましょう。

果物を1日200g摂る習慣をつけて、健康的な生活を送りましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係

〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階

電話:06-6383-1386

ファックス:06-6383-5252

メールでのお問い合わせはこちら