【食育コラム】災害時の食と栄養

更新日:2024年03月19日

毎月19日は

「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

災害への備えを

地震・台風等の災害が起こった際には、それまでの通常の日常生活を送ることは困難になります。自分たちの命と暮らしを守るための行動を見直し、いつ起こるかわからない災害に備えましょう。

今回は、医薬基盤・健康・栄養研究所の国際災害栄養研究室の先生方に災害時に気をつけたい栄養・食生活についてお伺いました。

災害時に起こる食と栄養の問題

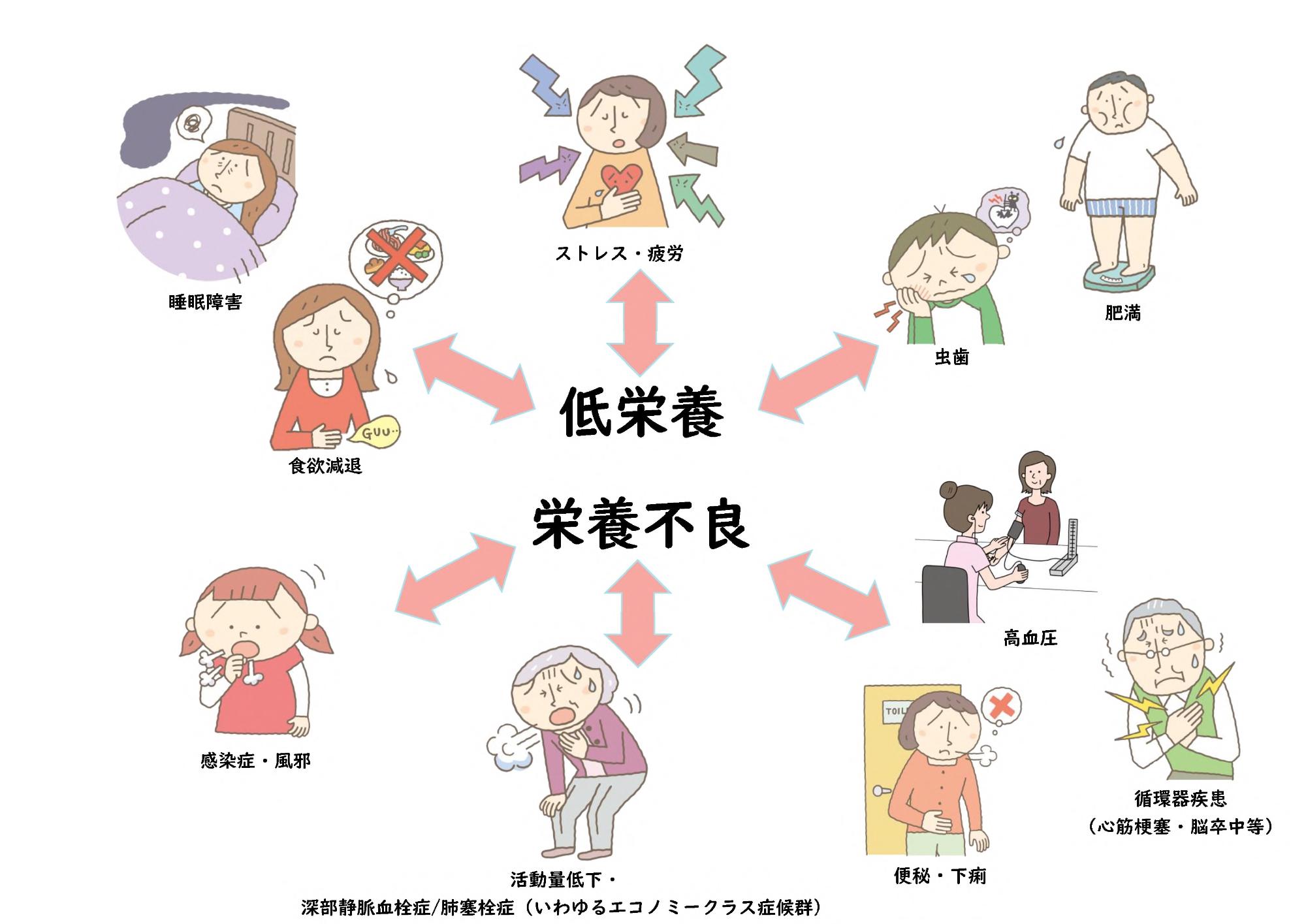

地震や台風等の災害から身を守ることができても、発災後の生活の中で、健康を損なうことでいわゆる災害関連死につながる可能性があります。長引く避難生活でストレスがかかることはもちろん、食生活の変化も心身の健康状態に影響を及ぼすことがあります。

災害時の健康問題は食と関連が深い

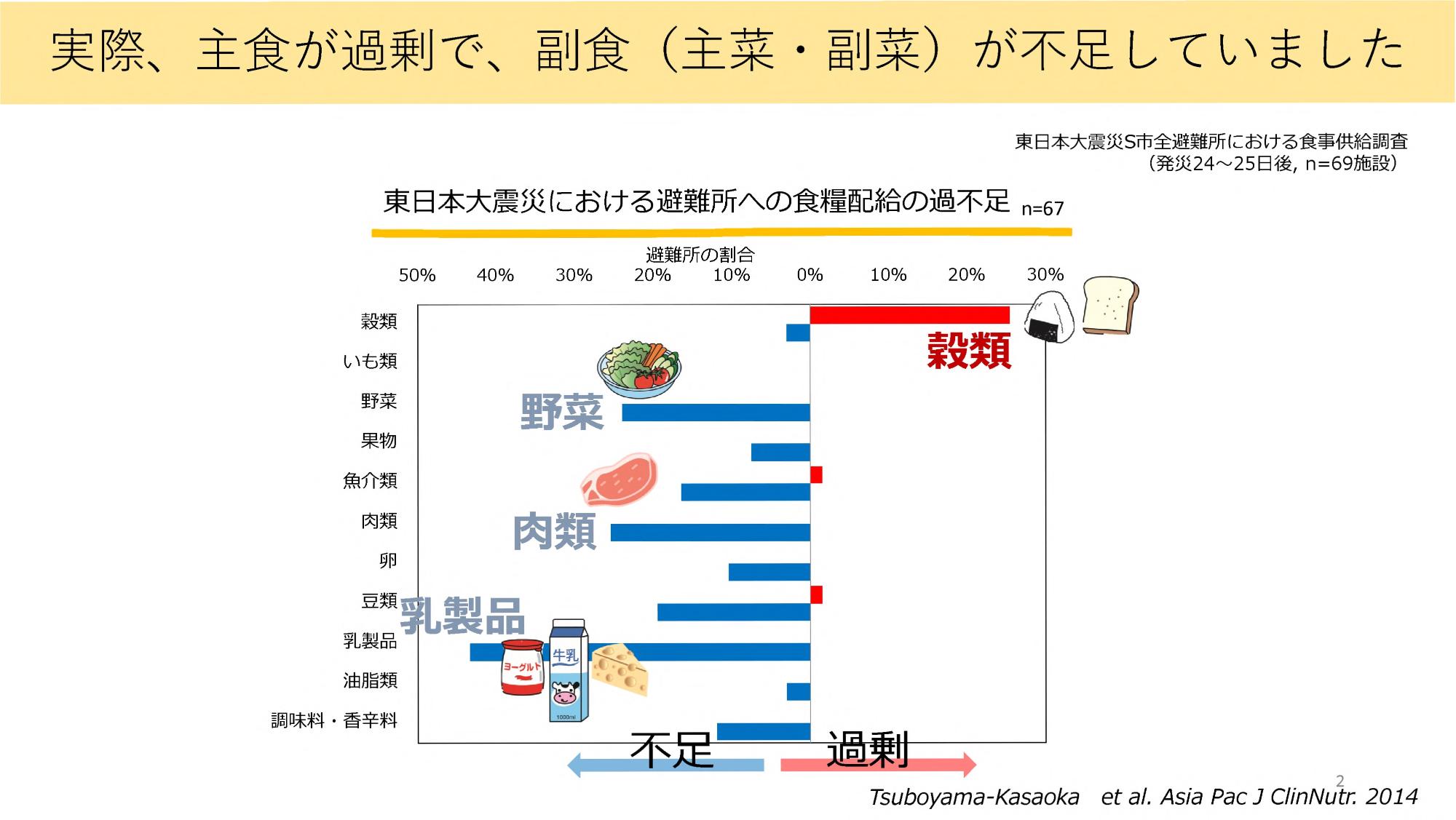

発災時に道路や鉄道など交通インフラなどに被害があると、物流網が途絶え、これまで当たり前に手に入っていた食材などを入手することが困難になります。また、全国から届けられる救援物資についても、パンやごはんなどの主食に偏り、肉や野菜などの生鮮食品が入手しずらくなることからそれらを使った主菜・副菜の摂取が不足することがわかっています。

災害時にはどんなものが不足する?

東日本大震災では発災後24~25日で穀物(ごはんやパン)以外のほとんどの食品が不足していました。

意外と調味料が欲しかったという声が多数あり、マヨネーズやケチャップ、ブラックペッパー等、日頃から食べ慣れている調味料も一緒に備蓄することも大切だということがわかりました。

災害時の食と健康問題の関係

パンやごはんなどの主食に偏り、肉や野菜などの生鮮食品が入手しずらくなることからそれらを使った主菜・副菜の摂取が不足すると食や栄養の問題が原因で様々な病気の悪化や発症につながることがあります。

実際の事例

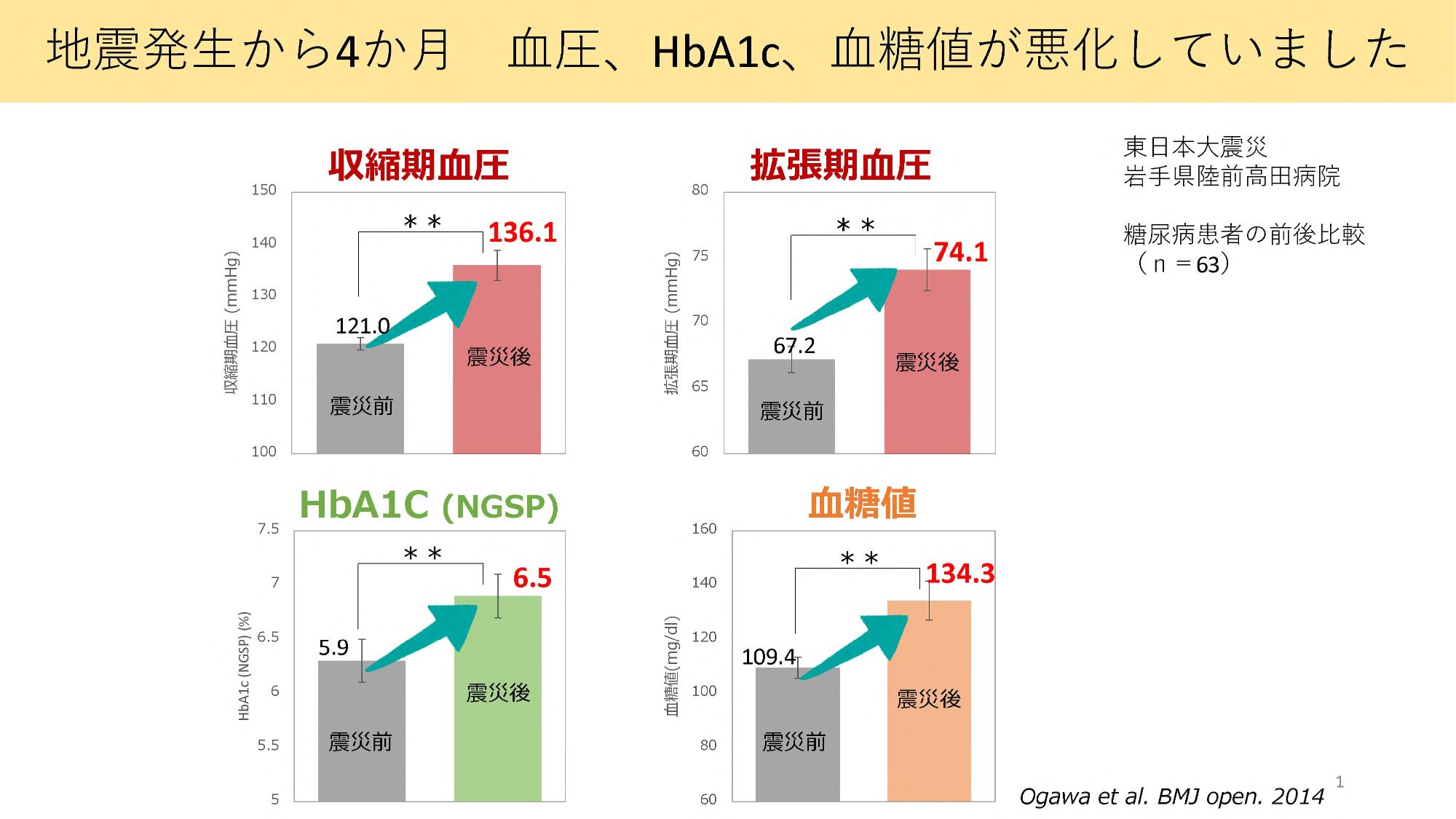

東日本大震災では糖尿病患者の血圧や血糖値が地震発生から4か月で急速に悪化したことがわかっています。

高血圧を予防するための減塩の取組や、生活習慣病を予防するための、バランスの取れた食事は災害時にも重要であり、少ない食材の中でもそういったことを意識することが大切です。

災害高血圧

災害による環境の変化、ストレス、睡眠障害により、交感神経が活性化されるため、末梢血管の収縮や心拍出量の増大を生じ、血圧を上昇させます。交感神経の活性化が食塩感受性を亢進させることが明らかになっています。

2014年版 災害時循環器疾患予防・管理に関するガイドラインより

災害時に役立つ調理方法

災害時には、水やガス、電気等のライフラインがストップすることもあります。水道が使えない状況では、水はとても貴重です。飲料水以外にも、調理に使ったり調理器具を洗ったりと普段から何かと使う場面は多いはず。そんな水を節約できる調理方法が「パッククッキング」です。

パッククッキングとは、耐熱性のポリ袋(※)に食材を入れ、袋のまま鍋で湯煎する調理方法です。※必ず耐熱性のポリ袋を使用してください。熱に溶けるビニール袋・フリーザーバッグは絶対に使用しないでください。

“ポリ袋の中で混ぜて湯煎するだけ!”簡単・便利なパッククッキングは、洗い物不要、湯煎用の水を再利用できる等、災害(断水)時だけでなく、ラクしたい日やキャンプなどアウトドアでの調理にもおすすめです。

摂津市公式キッチンでは…

今回、食育コラム執筆の監修をいただきました、医薬基盤・健康・栄養研究所 国際災害栄養研究室と連携し、災害時に役立つパッククッキングについてのレシピを掲載しています。

ポリ袋で簡単&絶品!オムレツ

ポリ袋で簡単&絶品!コーンリゾット

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係

〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階

電話:06-6383-1386

ファックス:06-6383-5252

メールでのお問い合わせはこちら