知ってほしい お酒(アルコール)のこと

更新日:2025年10月24日

お酒と大人のつきあい方

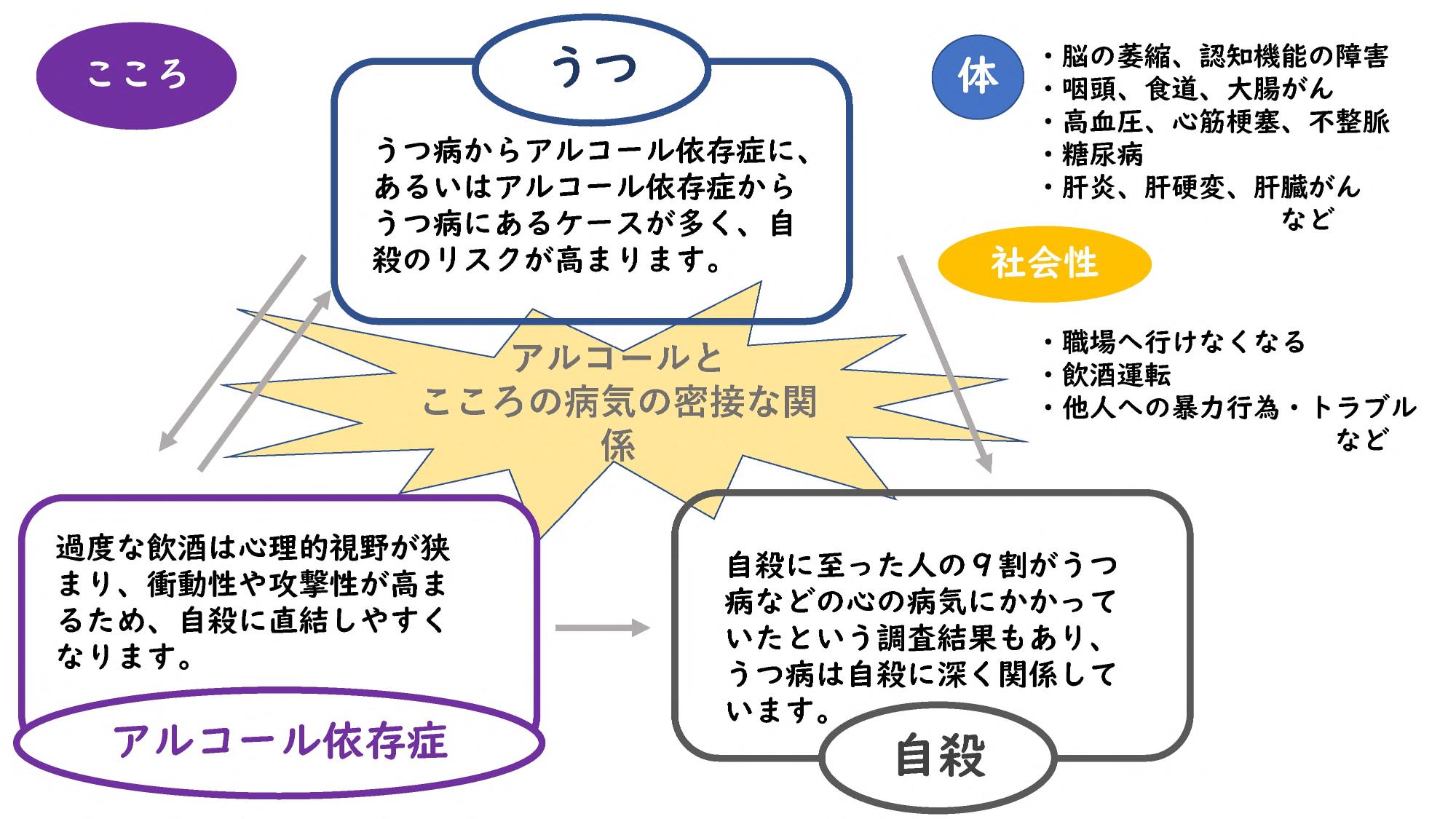

お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となります。更に、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、飲酒運転、暴力、虐待、自殺などの様々な問題にも密接に関連します。

「お酒を飲まなければいい人なのに…」と、思うことはありませんか。

「お酒の席だった」ことを理由にしていませんか。

お酒とのつきあい方で悩む時、アルコール依存症の可能性があります。

アルコール依存症って?

アルコールは依存性のある物質です。

慢性的に摂取したり、多量に体内に取り入れることで次第にアルコールへの執着が高まり、飲酒量や回数が増えていきます。

アルコールがない状態が苦痛になり、飲酒を繰り返すうちに、上記のように身体面・精神面・生活面に悪影響を及ぼします。

アルコールが体から抜けると、イライラや神経過敏、不眠、頭痛・吐き気、下痢、手の震え、発汗、頻脈・動悸などの離脱症状が出てくるので、それを抑えるために、またお酒を飲んでしまうということが起こります。結果、アルコールが中心の生活となります。

アルコール依存症は「否認の病」ともいわれるように、本人は自分が病気であることを認めたがらない傾向にあり、適切な相談や治療につながりにくいという問題があります。また、治療を受けるなどしていったんお酒をやめても、その後に一度でも飲むと、また元の状態に戻ってしまうので、アルコール依存症からの回復には、本人が治療に対して積極的に取り組むことはもちろん、家族をはじめ周囲の人のサポートがとても大切です。

アルコールが及ぼすこころとからだ・社会への影響

からだを労わったお酒のたしなみ方

厚生労働省「健康日本21(第三次)」において、生活習慣病のリスクを高める飲酒は、1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上とされています。

からだに影響する飲酒量は、体質や体調によっても変化することを理解しましょう。

また、あらかじめ飲む量を決めたり、食事も一緒に楽しんだり、合間に水やノンアルコール飲料を摂取するなど、飲みすぎを防ぐ工夫を行うことが大切です。

<アルコール20gの目安>

日本酒(15%) 1合(180ml) |

ビール(5%) 中瓶・ロング缶 1本 |

缶チューハイ(7%) 350ml缶 1本 |

ウイスキー(40%) シングル 2杯(60ml)

|

|

ワイン(12%) 200ml |

焼酎(25%) 100ml |

お酒の飲み方が気になる方へ

あなたやご家族のお酒の飲み方をチェックしてみましょう。

お酒の飲み方チェック(大阪府)

相談できる場所があります

<電話相談>

茨木保健所 「こころの健康相談」 平日 9時~17時45分

電話:072-624-4668(代表)

<SNS相談>

おおさか依存症ホットライン

毎週水・土・日曜日 17時30分から22時30分(ただし、新たな相談受付は22時まで)

https://page.line.me/118fxlsm?openQrModal=true

依存症治療の専門医療機関はこちらから参照できます。

おおさか依存症ポータルサイト

アルコール依存症だけでなく、依存症についての様々な情報が掲載されています。

アルコールの健康障害対策

厚生労働省 アルコール健康障害対策のページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176279.html

大阪府 アルコール健康障がい対策のページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/aruko-ru/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係

〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階

電話:06-6383-1386

ファックス:06-6383-5252

メールでのお問い合わせはこちら