令和5年度(2023年度)千小ダイアリー

3月14日 6年生最後のパン給食

今日は6年生の卒業のお祝いに楽しんで食べてもらえたらと「セルフホットドッグ」とデザート「プリンタルト」を出しました!

自分でキャベツのカレーソテーとフランクフルトをコッペパンにはさんでケチャップをかけてホットドッグのできあがり!

みんな喜んで食べていました!!

6年生にとっては小学校に通うのもあと2日 最後の給食は「赤飯・鯛のからあげ」給食からもお祝いメニューです♪

6年間の給食の思い出はどんなのかな?中学校に行っても小学校の給食のことをふと思い出して懐かしんでもらえたらうれしいです!

6年生卒業おめでとうございます!!!

3月1日

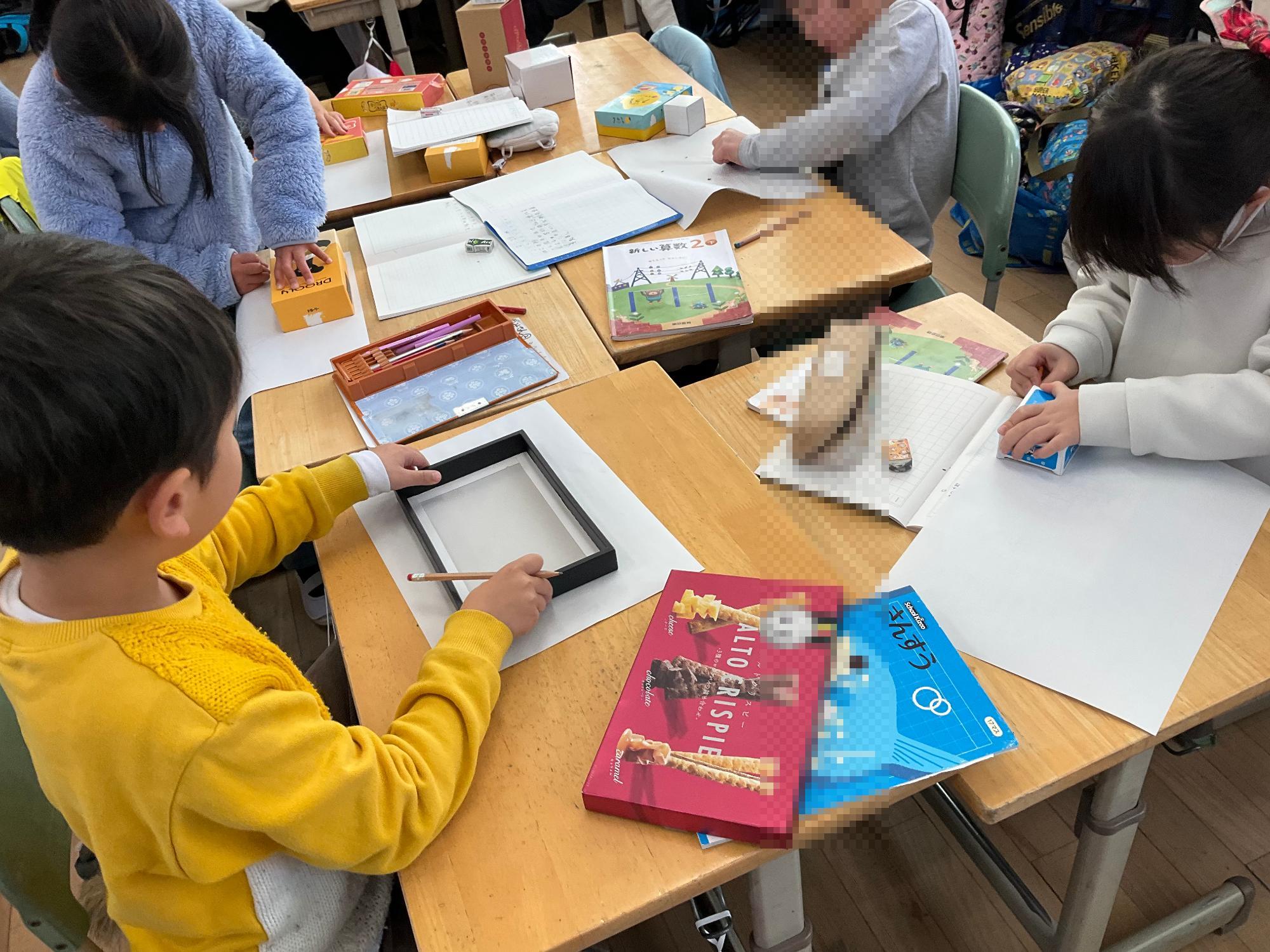

箱の形の学習をしています(2年)

2年生算数の様子です。2年生で学習する最後の単元に入りました。色々な箱の形を写し取り、実際に箱を作ります。「意外と難しいね。」「早くつなげて形にしたい。」と楽しそうな声が聞こえてきます。どうすれば箱が完成するのかも、自分たちで考えていきます。自分だけの「箱」の完成が楽しみですね。

2月20日

幼小交流を実施しました(1年)

新1年生と交流しました。「小学校に行くことが楽しみ!」と新1年生に感じてもらうことを目標にして、自分たちで選んだ絵本を読み聞かせしたり、ひらがなプリントやぬりえを一緒にしたりしました。お兄さん・お姉さんとして、優しく丁寧にかかわっている姿をみて頼もしく感じました。

2月6日

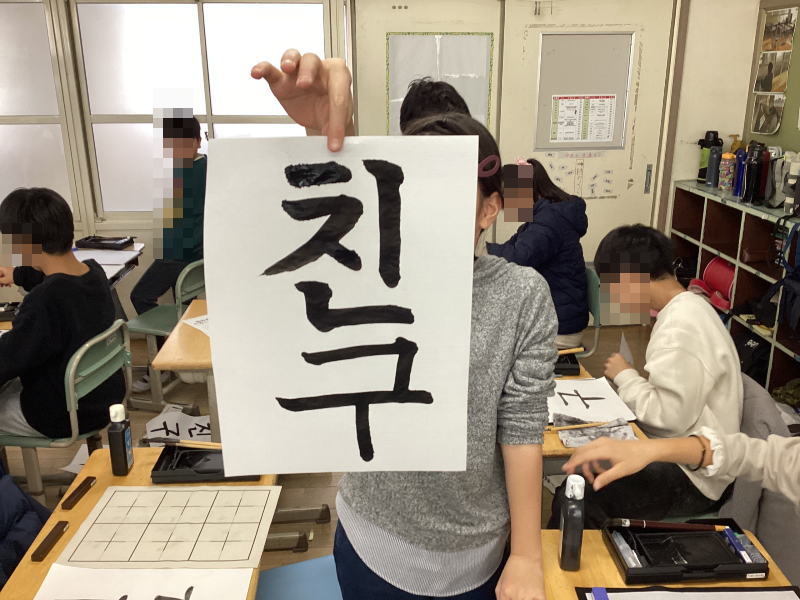

ハングルを使って(5年)

この日は、習字をしました。今まで漢字やひらがなで習字をすることが基本だったのですが、今回は機会もあってハングルで習字をしました。

「友だち」を表す「チング」というハングルで書いたのですが、まっすぐな線ばかりだったからか、児童から「簡単!」「書きやすい!」といった声が聞かれました。これからもいろいろな活動を通じて国際理解を図っていきたいと考えています。

1月24~30日 全国学校給食週間

摂津市では毎年この期間にテーマを設けて献立を立てています。今年のテーマは「世界の料理」です。毎日違う国の料理が登場しました。

24日 チャナマサラ(インド)

25日 パプリカーシュ(ハンガリー)

26日 みそ汁・煮浸し(日本)

29日 ルーローハン(台湾)

30日 鶏肉のチリンドロン煮(スペイン)

「今日はどこの国の料理?」「昨日のルーローハン、美味しかった!」「もう今日で最後なの~毎日世界の料理がいいなぁ~」

などこどもたちはとても楽しみにしていました。

最終日の30日は「鶏肉のチリンドロン煮」でした。「チリンドロン」とはスペイン語で「トランプ遊あそび」という意味です。

色鮮やかな野菜を使うのでトランプを散りばめたように見えることからそう言われるようになりました。

毎日、給食時間には、給食委員の児童が作成した料理の紹介やクイズ動画が教室に放映されました。

1月17日 アルファ化米

今から29年前の今日、「阪神淡路大震災」というとても大きな地震が兵庫県で起きました。

地震などの災害が起こると、道路が壊れたり、電気やガスが止まったりします。

そういうときに役立つのが『非常食』です。

水を入れてしばらくまつとご飯になる『アルファ化米』も非常食のひとつです。

今日の給食では、その『アルファ化米』を使いました。

いつもは炊飯器でご飯を炊いていますが、今日はおかずなどを作るときに使用している回転釜を使ってご飯を炊きました。

こどもたちは「アルファ化米って何??」と食べる前から興味津々でした。

ちょうどご飯の炊き方を学習している5年生にとっても学びが繋がる場面となりました。

2024年1月10日

1日のスタートは朝ごはんから!(4年)

栄養教諭の平田先生と食育の学習をしました。

「かばくんの朝ごはん」の紙芝居を読んでもらい、かばくんの朝ごはんの栄養を「赤」「緑」「黄色」で色分けをしながら見ていきました。

赤「血・肉・骨になる食べ物」

緑「体の調子を整える食べ物」

黄色「熱や力のもとになる食べ物」

それぞれの食べ物には働きがあり、朝昼夜バランスよく食べることが大切だということに気が付くことができました。

来週は「元気アップウィーク」です。朝ごはんをしっかり食べて元気に1日のスタートを切りましょう!

2023年12月11日

リトルカメリアコンサート(3年・5年)

12月11日(月曜日)にリトルカメリアコンサートがありました。

ピアニストの浦様をお招きし、3年生と5年生が演奏を聴きました。

プロの演奏を間近で体感し、楽しんだり、驚いている様子でした。指使いを食い入るように見ていました。

12月8日 すいとん・大根ごはん

1941年の今日、太平洋戦争が始まりました。

すいとんは戦時中、食べ物がなく小麦粉に水を加えて団子を作り、汁の具として食べられていました。汁には味はありません。

今日は給食室ですいとんを作り、お汁の具に入れました。しかし、他にもたくさんの具を煮干しだしで煮たみそ味のお汁です。しかも温かいお汁です。

また戦時中は白ご飯は満足に食べられず、大根で量を増やしたり、麦を混ぜて食べていました。

今日の給食では大根を入れてご飯を炊きました。大根だけではないです。油揚げ、人参も入っています。

今、日本は戦争はなく平和に過ごし、畑や田んぼで野菜や米を作れ、工場でいろいろな食べ物を作ることができます。

今日の給食を通して今一度、平和の大切さ、食べ物の大切さを感じてもらえたらと思います。

おいもパーティ(1年生)

12月6日収穫したさつまいもを使ってクッキングをしました。薄く切ったさつまいもをホットプレートで両面焼きました。

火を通すとさつまいもの色が変わってきました!

「うわぁ~!!!黄色くなった!」

ひっくり返すのを苦戦しながらも焼き上がったときの感動はひとしお!

魔法の粉!塩をふって、お皿に入れて…「いただきます!」

そして、食べて感動!!!

「おいしい!」「もっと食べたい!」

大喜びの1年生でした♪

セレクトデザート

11月29日 久しぶりのセレクトデザートの日!「いちごクレープ・プリン・りんごゼリー」の3種類から事前に自分で選んだデザートを食べる日でした。こどもたちはとてもこの日を楽しみにしていて、選んだデザートが自分の机の上に届き、早く食べたくてうずうずしていました^^ この日の給食は、「かぶのクリームシチュー、小松菜とコーンのソテー、ミルクパン」で、「好きなものばかりでうれしい!」と喜んでいました♪ 自分が選んだデザートを幸せそうに食べていました★

11月24日は「和食の日」

11月24日は「いい日本食の日」で、「和食の日」です。和食は、わたしたち日本人が昔から大切にしてきた食文化です。ユネスコ無形文化遺産にも登録され、今年で10周年をむかえます。

11月24日の給食は和食の日にちなんで和食でした。白ごはん、白菜なべ、魚の西京焼き、きざみたくあん、牛乳というメニューでした。

西京焼きは、魚(ホキ)を白みそ、みりん、酒を合わせたタレに付け込んで、スチームコンベクションオーブンで焼いています。ごはんを中心にお野菜の煮物や焼き魚 このような食事が和食、みそ汁やすまし汁といっただしを使った料理も和食に欠かせません。それに対してオムライス、ハンバーグは洋食。和食にも洋食にもどちらにもいいところがありますが、今日は和食の日!和食に目をむけてほしいと給食時間の放送でも呼びかけました。和食の日のカラープリントを配付し、クイズや動画の紹介をしました。教室では「おいしい!」との声が飛び交っていました。給食からも和食のよさをしっかり体感してほしいです。

とびだせ!まちのたんけんたい(2年生)

2年生は、生活科の授業で千里丘の町をたんけんする計画を立てています。「しらないお店にいきたい!」「千里丘の町のいいところが知りたい!」と、やる気いっぱいです。

9月21日に一回目のたんけんを行う予定です。たんけんの中でどんな発見ができるのか、とても楽しみです。

1年 ひろがれえがお(生活科)

1年生は、生活科の授業の中で、普段、お家の方にしてもらっていることを振り返る中で、たくさん支えられていることに気づきました。そこで、普段お家の方にしてもらっていることの中から、自分にできそうなことを出し合い、家族を笑顔にするために、お手伝いをする計画を立てています。

「お家の人をぜったいえがおにする!」

といって下校していきました。

今日から18日までが作戦実行期間です。

家族みんながえがおになりますように

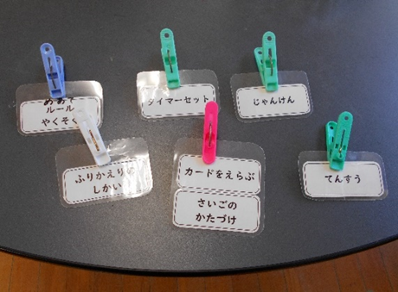

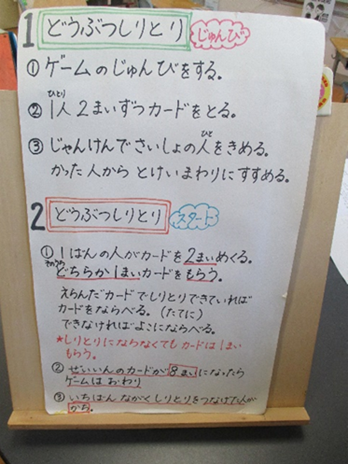

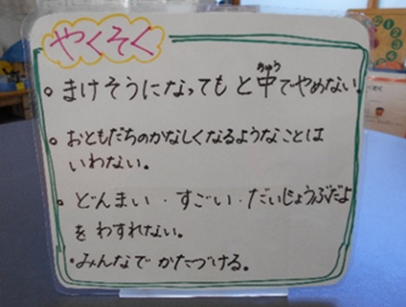

なかよしの取り組み4

ゲームをするときに、事前に役割を決めることもあります。いつも同じ人が仕切るのではなく、全員が自分の役割に責任をもつためです。

おたのしみ の時間

授業の最後に「おたのしみ」の時間を、5分~10分程度設定しています。子ども同士の関わりが生まれるゲームや学習かるたなどを通して、気持ちのコントロールをしながら友達とのコミュニケーションを楽しむことをねらいとしています。

ルールを学ぶことや、ジャンケンのタイミングを合わせる、順番を守る、負けた時の気持ちの切り替え、うまくいかない友達への励ましの言葉などを学んでいます。

なかよしの取り組み3

「一人で勉強」の時間

一人で学習する時間を設定しています。先生に教わってやり方や方法がわかっていることを、一人でやりきり、「できた!」「わかった!」ということを積み重ねていくことで自信につなげるようにしています。

「一人で勉強」のエリアは、机をついたてで区切ることにより、隣が視界に入りません。落ち着いて自分の学習に集中することができます。

どの課題をどの順番で取り組むのか分かるよう、机に課題の番号カードを貼っています。課題を入れているかごにも同じ番号が貼ってあり、課題に取組む際は机のカードをかごに貼るようにしています。学習が進むたびに机の課題番号のカードが1つずつなくなっていくので終わりが明確になり見通しがもてます。

なかよしの取り組み2

「先生と勉強」の時間

「先生と勉強」では、少人数のグループで教科学習を進めています。

児童の状況に応じて単元のねらいを個別に設定し、各児童に合わせた教え方で指導しています。

なかよしの取り組み1

スケジュール

支援学級には児童一人ひとりのスケジュール表があります。1時間の学習の流れをスケジュール表で確認します。

先の見通しが立たず、不安となりストレスを感じるということがあります。その不安を緩和するために、どのような活動をするのか、次に何をするのかを分かりやすく提示しています。

1時間の活動内容のカードを上から順に並べ、カードはそれぞれ取り外すようになっています。それぞれの学習が終わるたびに、カードを自分で取り外すことにより、見るだけでなく動作で確認するようにしています。

支援教育について

支援教育について

千里丘小学校は、令和2年度大阪府教育庁「ともに学び・育つ」学校づくり支援事業において地区代表校として実践・研究を行いました。その後も児童の将来的な自立に向けて、学力を育み、生活上での困り感を克服するために、一人ひとりに寄り添った指導を目指し取り組んでいます。

本校の支援教育の取り組みを、こちらのページで紹介していきます。

墨絵-目指せ雪舟(6年生)

図工で「墨絵」を始めました。

初めの技法は「濃淡」です。普段の習字では、かすれ・にじみを出す筆使いをしないため、「墨の濃さの調整が難しい」「上手にできた」と楽しんでいました。

8月29日

夏休み作品展

この日の5年生は現在体育館で実施されている「夏休み作品展」を鑑賞しに行きました。十人十色な作品が並ぶ中、じっくり時間をかけて鑑賞しました。そんな中、みんな学年関係なく、すごいものには「すごい!」やきれいなものには「きれい!」と、どれも感動しながら鑑賞していました。

6月22日

太中浄水場に社会見学に行きました。(4年生)

摂津市にある太中浄水場でみんなの生活に使われる水がどのように作られているか学習してきました。

浄水場の施設について場内の施設を見学させていただいたり、実験や説明も交えて楽しく教えて下さいました。

たくさんの質問にもやさしく丁寧に答えて下さいました。

浄水場の職員の方々は、生活に必要な水を摂津市全体に供給するために1日24時間、交代しながら頑張って下さっていることがわかりました。

これからも安全できれいな水がいつでも使える環境に感謝していきたいですね。

浄水場のみなさん、お世話になりありがとうございました。

6月19日

避難訓練を実施

不審者が校内へ侵入したことを想定した避難訓練を実施しました。

非常ベルが鳴った後、教室ではドアや窓の戸締り、机を使ったバリケードの設置、放送があるまでの待機など、実際に不審者が侵入した際の行動を訓練しました。当然、児童だけの訓練ではなく、教職員も行動一つひとつを確認しながら訓練し、「もしも」の時の行動をしっかり確認しました。

6月8日

ブラッシング指導をしてもらいました。

全学年の児童を対象にブラッシング指導をしてもらいました。新大阪歯科衛生士専門学校の学生の方に来ていただき、久々の対面のでの指導。千里丘小学校で大事にしてきた歯を健康に保つ取り組みです。どんな磨き方が良いのか?ご家庭でぜひ聞いてみてください。

6月7日

今年度初のセーフティーパトロールを実施しました。

セーフティーパトロールは地域連絡協議会の中で子どもを見守る一貫で始まった取り組みです。

風水害など緊急時に安全に集団下校ができるように練習をしました。

自分や友だちの命を守るための大切な訓練なのでこれからも定期的に行います。

参加してくださった地域の皆様、保護者の皆様、ありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

6月4日

第74回千里丘小学校運動会が開催されました。

台風が過ぎ去り、いい天候の中で運動会を行うことができました。

今年度のスローガンは「見ている人の心を動かす運動会」でした。

大変暑い中でしたが、一人ひとりが一生懸命走ったり、踊ったりする姿が印象的でした。

5・6年生は、児童会・放送・用具・決勝・招集・救護・体操など運動会を成功させるための仕事も頑張ってくれました。

スローガンの通り、「見ている人の心を動かす運動会」になったように思います。

たくさんの拍手や声援をありがとうございました。

5月29日

教職員で救急救命講習を実施しました。

まもなく本校でもプールが始まります。また暑くなっていく中でいくなかで、熱中症も心配です。

そんな中で、教職員で救急救命講習を実施しました。心肺蘇生法やAEDの使用法を全体で確認し、不測の事態へ備えています。

今年度も安全に、楽しくプールの学習ができるよう万全を尽くしていきます。

4月27日

一年生を迎える会を実施しました!

2年生から6年生までが1年生のために歌やダンス、クイズなどの出し物をしました。どの学年の出し物も工夫されていて一年生は大喜びでした。

1年生から「いっぱい遊んでね!」とお礼の返事がありました。

1年生との交流(6年生)

1年生と交流しました。

「普段いけない場所、1年生が行きたい場所はどこか」と、6年生が考えて、屋上・放送室・音楽室・プールに連れて行きました。

一緒に手をつないて歩きながら、「何を話したら、1年生が楽しんでくれるのか。」と試行錯誤していました。

屋上に上がる階段では、しっかりと手をつないであげていました。

1年生のことを思いやりながら動いていました。優しい言葉で接している姿が、大変ほほえましかったです。

別れのじゃんけんでは、1年生に対して、何回目で負けてあげることができたのでしょうか。

4月10日

早速お手伝い(5年生)

4月10日は、本校の始業式でした。この日は新しいクラスの発表、担任の先生の発表などドキドキすることばかりなのですが、その他にも教科書が配られたり、たくさんの手紙が配られたりと、児童たちもそれをまとめることに大忙しです。そんな中、児童たちは新しい教科書を協力して教室へ運んでくれました。量も多くて重いのですが、本当に頑張ってくれました。新しい生活が始まったばかりですが、5年生はやる気満々です。

更新日:2024年03月18日