味生のあしあと(令和2年度)

春休みの校内(3月29日)

春休みに入って5日目。学童保育室に通う児童の元気な声が時折聞こえますが、静かな校内です。

給食室では清掃や調理器具の点検、資料室では教材・教具の整理・点検が行われています。高架水槽や受水槽の清掃、照明器具の交換なども春休みに予定されています。新年度はもうすぐ!スタートの準備は着実に進んでいます。

桜咲く修了式!一年間、ありがとうございました!(3月24日)

気象庁によりますと大阪の今年の桜の開花日は3月19日。平年と比べて9日早く、早いと感じた昨年と比べても4日早い開花です。校内の桜も満開に近い木もある中での今年度の修了式でした。

ZOOMを活用して行った修了式(今年度は体育館に全校児童が集まることが一度もありませんでした。)では、児童に卒業式のことを伝え、新型コロナウィルス感染症対策に追われる中でよく頑張ったけれど、それができたのは家族をはじめ様々な人のおかげで、1年を過ごせたことを改めて感じて欲しいと話しました。

健康維持に対して、これまで以上に配慮いただいた保護者の皆様、日々児童を見守っていただいた地域の皆様、児童の学びの機会を充実させるためにご協力いただいた多くの皆様、本当にありがとうございました。コロナ禍の中で、つながりの大切さを痛感しました。

学校・家庭・地域が一つになって、児童の健やかな成長のため、次年度も教育活動の充実に精一杯努めてまいります。新型コロナウィルス感染症への対応が必要な日々はまだまだ続くことが予想されますが、どうか皆様今後ともよろしくお願いいたします。(校長 大崎 貴子)

ついに収穫!ブロッコリー!(3月23日)

エンドウマメとブロッコリーのネットが外れました。エンドウマメには支柱が立てられました。そして、ブロッコリーは収穫です!いつも大変お世話になっている地域の農家の方に今回もご協力いただきました。いつもありがとうございます。

タマネギもここ数日でグーンと大きくなりました。春を感じるのは、桜などの花だけではありません。野菜からも春を感じます!

SDGs(持続可能な開発目標)(3月22日)

5年生からバトンを受け継いだ5年生。今日は、自分たちが調べたSDGsについての発表を行うため3,4年生の教室へ!SDGsは、「このままではいつしか人間がこの地球上に住めなくなってしまうかもしれない」という危機感のもと、2015年に国連サミットで決められた17の目標です。5年生児童は自分たちが感じた課題意識を伝えるとともに、目標達成のために今できる行動について「一緒にがんばろう!」と呼びかけていました。

6年生のいない教室…(3月22日)

にぎやかな1~5年生までの教室。しかし、6年生が去った教室は静かです。卒業式から3日が過ぎました。卒業式の余韻を残しながら、新年度へ向けての準備も始まっています。3月末から4月初めは「出会いと別れの季節」と言われますが、校内はまさにその言葉が当てはまる印象です。

少し肌寒い今日ですが、桜は開花が進み、校内には色とりどりの花が咲いています。明後日は修了式!3月も今日を入れて残り10日となりました。

卒業おめでとう!(3月19日)

将来の夢!家族への感謝!成長への誓い!様々な思いを一人ひとりがしっかり述べ、卒業証書を手に、6年生が巣立っていきました。コロナ禍の中、様々な制限の中での卒業式でしたが、保護者の皆様と教職員に見守られての約50分でした。

校長からは式辞において、「自分を大切に!」という言葉が贈られ、またこの日を迎えられたのも家族や地域の方々をはじめ、多くの支えがあったからこそという感謝の言葉もありました。そうです!今日は6年生に「おめでとう!」という言葉がたくさんの人から贈られる日ですが、「ありがとう!」の言葉を返す日でもあるのです。

さあ、今日のゴールは、新たなスタートも意味しています。皆さん、夢へ向かって大きく羽ばたいてください。卒業おめでとう!

卒業式前日、5年生から6年生へ…(3月18日)

卒業式を明日に控え、1時間目に5年生児童がそれぞれiPadを持参し、6年生の教室へ向かいました。

5年生児童から6年生児童へ「漢字」を一文字贈り、その文字に込められた思いを語りかける動画を見てもらうという企画です。

その様子を見ていた5年生担任など、先生からは、「『和』やねぇ。仲良くできている!」、「『継』!5年生に対して、後はよろしく!という声が聞こえてきそう!」、「『味』なことやるねぇ!素敵な贈り物!」などの漢字一文字の感想が聞かれました。

春!畑に注目!(3月18日)

ツグミの姿を見かけなくなりました。3月半ば頃にまた群れになってシベリアに帰る冬鳥ですが、もう旅立ったのでしょうか。また秋に元気な姿を見せてくれることを期待します。

ヒヨドリの数も減ってきました。畑のネットももうすぐ外すことになります。エンドウマメはネットを押し上げ、一部がネットのすき間から出てきています。ブロッコリーは今が収穫時!タマネギも球根の部分が大きくなってきています。

花が咲き、虫が飛び、作物は育ち、いよいよ春本番です!

桜の開花、始まる!(3月16日)

味生小学校にも桜の木がたくさんありますが、今朝桜の開花が始まりました!まだ、つぼみが固い木もありますが、ピンクのつぼみがふくらんできている木が多いようです。

桜と言えば入学式というイメージですが、天候によっては、3日後の卒業式は桜が咲く中で行うことになるかもしれませんね。

桜のつぼみや花を眺めていたら、スズメが多くやって来ていました。スズメは桜の蜜が大好きです。桜の花が丸ごと落ちていたら、それはスズメが花をちぎって蜜を吸ったからです。まだまだ虫が少ない中、また自然が減ってきている中、スズメにとっては貴重な栄養源かもしれません。でも、せっかく咲いた桜をちぎらないで欲しいなあとも思います。

今週金曜日、卒業式!(3月15日)

卒業式まであと4日!カウントダウンカレンダーも残り少なくなりました。明日は卒業式予行。明後日の給食は卒業お祝い献立。木曜日は卒業式前日準備。そして、19日金曜日は…。

6年生は味生小学校の在校生から、間もなく卒業生となります。卒業は、「旅立ち」であり「巣立ち」でもあります。希望、決意、自覚、etc. 6年生一人ひとりの様々な明日への思いを感じる卒業式になることを期待しています。

自分の命を自分で守る!(3月11日)

10年前(平成23年(2011年))の3月11日金曜日午後2時46分、宮城県沖を震源とする発生時点において日本周辺における観測史上最大の地震が発生しました。(最大震度は7、地震の規模を示すマグニチュードは9.0)この地震による、死者・行方不明者(震災関連死を含む)は2万2000人にのぼります。

地震は、いつどこで起こるのかは、わかりません。しかし、いつかは必ず起こるものだと言われています。一人ひとりが、日々の生活の中で「備えを考える」ことが重要です。

命は、自分につながる人々が紡いできたかけがえのないものです。災害から自分を守ることは、思いをつなぐことにもなるのです。つまり、「自分の命を自分で守る」ことをどんなときにも忘れないで欲しいのです。

岩手県釜石市のある中学校と小学校では、この地震が発生したときに、学校管理下では誰も命を失うことなく避難できたそうです。「想定にとらわれず」「最善を尽くし」「率先避難」した結果、避難する児童生徒の姿を見て避難して助かった住民もいたとのことで、絶対に自分の命を守るという姿勢が他の人の命も救ったと言えます。

しかし、この児童生徒も地震の際に急に避難できたわけではありません。日頃から訓練を「真剣」に行っていたのです。「やったことがないことは急にはできない」ともしもの時に備えて、一生懸命訓練に取り組みました。

今日の訓練について、そして地震だけではなく他の場面を想定した訓練でも、「自分の命を自分で守る」ことを忘れず、真剣に取り組んでください。(3月11日地震を想定した避難訓練を前に校長から)

春いっぱいの味生小学校!(3月9日)

味生小学校の梅の花が満開です。花の甘い香りに誘われて、メジロやヒヨドリが来ています。遊具の辺りの草地では、ツグミが虫をついばんでいます。ハクセキレイが目の前を飛んでいきました。

日本気象協会が先日発表した大阪の桜の開花予報では、今月22日ごろから開花し始め、30日ごろには満開になるとのことです。そういえば桜の花芽も少し大きくなってきたように思います。

味生小学校の至る所で春を見つけることができる季節になってきました。鳥のさえずりや植物の息吹から、出発(たびだち)の季節がやってきたことを感じることができますよ!

毎日、美味しい給食をありがとうございました!~6年生より~(3月8日)

給食室前の掲示板に、6年生児童より本校給食調理員へ向けてのメッセージが掲示されています。

朝早く食材や牛乳が届き、暑い日も寒い日も、300人分以上の給食を、お昼の時間に間に合うように、4人の調理員が力を合わせて作っています。

6年生からの感謝の言葉。1~5年生の児童も「ありがとうございます!いただきます!」の気持ちで給食を味わってください。

今日を含めて6年生が小学校の給食を食べる機会はあと9回。17日(水曜日)にはお祝い献立で赤飯が出ますよ!

ありがとう!おめでとう!感謝と祝福の金曜日!(3月5日)

昨日に続き、5年生に感謝!お別れ給食の配膳は5年生が担当してくれました。大喜びで給食を味わう6年生!今日は6年生だけの特別メニューです。ありがとうの気持ちを込めての配膳。ありがとうの気持ちでの食事。温かさがあふれる教室でした。

そして、5時間目は6年生を送る会。体育館に全学年が集まることができないので、VTRを各学年が制作し、おめでとう!の気持ちを6年生に送りました。終了後、6年生児童は各学年にお礼を伝えに行きました。5限目は、全校でありがとうの声が響きました。優しさのあふれる時間でした。

6年生、今日を入れて残り12日…(3月4日)

「最後の○○」や「お別れ○○」という行事などが先月末あたりから増えてきました。明日は、お別れ給食、そして、6年生を送る会です。

今日、そして、卒業式の日も入れて、6年生にとっては、味生小学校で学ぶのも残り12日です。「有終の美を飾る」という言葉もありますが、輝く12日間にしてください。

体育館の卒業式へ向けての会場設営を5年生児童が行いました。ありがとう!1年後、どんな6年生になっているのでしょうか?期待していますよ!

新規感染は減りましたが、油断禁物!(3月2日)

新型コロナウィルスの感染状況を判断する大阪府の独自基準「大阪モデル」は、先月末まで「非常事態」を意味する「赤信号」が点灯していましたが、大阪府に発出されていた緊急事態宣言が昨日解除されたのに伴い、「警戒」を意味する「黄色信号」に切り替わりました。

体温を測定せずに登校した児童の体温を毎朝、職員室前で測定していましたが、現在は各学級で測定しています。測定場所は変わりましたが、職員室前の「あしあと」はそのまま残しています。「ソーシャルディスタンス」を保つことを誰もが意識して欲しいからです。

なお「警戒」しなければならない状況であることをしっかり認識し、教育活動を行ってまいります。「油断禁物」です!

ブロッコリー、いい感じ!(3月1日)

ブロッコリーが育ってきました。ブロッコリーは花蕾と茎を食用としますが、花は黄色。写真は花蕾ですが、緑色の中に、ほんのり黄色も見えています。「美味しそう!」

エンドウマメは、暖かくなってヒヨドリが里から山へ帰ったころ、ネットを外し、支柱を立てるようご指導いただいています。もうすぐですね!

タマネギは、少し太くなってきました。春の終わりから初夏にかけてが収穫時です。球根の部分がこれからどんどん成長します。

児童の皆さん、時々様子を見てくださいね!

広報せっつ3月号は、市内各戸に配付されていますが、摂津市ホームページからダウンロードすることもできます。

スタート!弥生、3月!(3月1日)

今日から弥生、3月!今月の朝会をZOOMで行いました。

校長先生からのお話は三つ。一つ目は、2月2日に味生小学校で実施された「English Day」の様子と2月12日に開催したオンライン研究発表会の紹介記事が広報せっつ3月号に掲載されていること。二つ目は、大阪府に発出されていた緊急事態宣言が解除されましたが、日常生活においては密を避けるなどこれまで同様に注意が必要であること。そして、三つ目は、日々地域で児童の見守りに携わっていただいている皆さんの努力を知り、感謝の気持ちを込めて挨拶をしようということでした。

生活指導担当の先生からは、今月の目標「ロッカーと机の中を、整理整頓しよう!」についてのお話がありました。毎日を充実させるためにも、新年度のスタートのためにも取り組みましょうとのことでした。

6年生、中学校へ向けて勉強中!(2月25日、26日)

今日は、第四中学校から二人の先生をお招きし、6年生を対象に出前授業を実施。数学の関数と中学校生活についての学習でした。小学校で学んだことを基盤にしながら、これまでよりも抽象的な学びになることや、これまで以上に自覚や責任を感じながら学校生活を送ることの大切さを知ることができました。お二人の先生、ありがとうございました!

昨日は、総合的な学習の時間において、地域のために自分たちで協力し合いながらできることを計画し、実行に移しました。それは、学校近くの公園の清掃でした。6年生児童の一人は、「やってみてなかなか大変だった。ボランティアで続けて清掃されている方がいると聞いたけど、これからは公園を汚さないように使いたいと思った。」と感想を述べていました。

味生の四か条は何のためにあるのか?(2月24日)

先週末の児童集会では、拡大児童委員会から「味生の四か条を守るための取組みについての報告」がありました。すばらしい報告ばかりでした。

ここで考えてみて欲しいことは、味生の四か条が何のためにあるのかということです。守らなければならないから守るのではなく、守ることで学校生活がどうなるのかということを考えてみてください。

「あいさつ」から人のつながりが生まれます。「時間」は誰にとっても貴重なものであり、時間を大切にすることは人を大切にすることにもなります。「廊下を歩く」ように心がけると事故が減ります。「整理整頓」に努めると、みんなが気持ちよく生活できます。この四か条は、「安全・安心」の学校生活、つまりみんなが味生小学校で笑顔で生活できるようにするためにあるものなのです。

児童集会もZOOM開催!(2月19日)

今年度は、始業式や終業式、朝会に加えて、児童集会もZOOMを活用して行っています。回を重ねて、スムーズに行うことができています。

今日の内容は、「きらめき賞の発表」、「摂津市明るい選挙啓発ポスターコンクール表彰」、「ユニセフ募金の報告」、「6年生を送る会の予告」、「拡大児童会から味生の四か条を守るための取組み報告」、「給食委員会からのクイズ」と、盛りだくさんでした。

安心して生活してね!(2月18日)

最近「ツグミ」と思われる鳥が畑の辺りを小走りで移動するのをよく見かけます。たくさんの児童が運動場へ出る20分休みや昼休みにはどこかへ行ってしまい、残念ながらその姿を見ることはできません。ツグミは渡り鳥です。春になるとシベリアの方へ帰ります。味生小学校で安心して生活して欲しいですね。

【ツグミ】全長24cm程度。10月頃、大群で渡ってくる冬鳥の代表です。秋に林に飛来しますが、冬には芝生、農耕地、河川敷などの開けた地上でも見ることができます。小走りに移動しては立ち止まるのが特徴です。胸を張って木の枝にとまり、地面におりて枯葉の下の虫をさがします。日本では群れを解いて、散らばって生息し、3月半ば頃になると再び群れて北へ帰ります。

味生公民館にて、人権作品展開催!(2月16日)

※この作品展は2月25日に終了しました。

味生公民館ロビーに本校児童の「花さき山」の作品(全学年分)が現在展示されています。ぜひご覧ください!

この作品は、友達のいいところを記した児童一人ひとりの「花」が「山」となっており、優しさと思いやりにあふれています。

人権作品展(摂津市人権協会第四中学校区推進委員会主催)は、2月25日(木曜日)まで味生公民館(現在の開館時間は、9時~18時)で開催しています。

なお、この作品のヒントは、斎藤隆介・作 滝平二郎・絵(岩崎書店)の絵本『花さき山』から得ています。図書室にもありますので、児童の皆さんは、ぜひ読んでみてください。

「一流って?」考える6年生!(2月15日)

難しいことを6年生は考え、まとめています。「一流とは?」何かがすごくできるだけではなく、続けて努力できる人。自分の意志を貫くけれども、人への思いやりも持てる人。「できる人」ではなく、「できた」人が一流なのでしょうか?

考えをまとめる作業はiPadを使って行っています。国語の時間に説明文を読み、そこから考える活動ですが、何度もメモを書いたり消したりする時に、役立っています。教室で、iPadを使って学ぶ姿が当たり前になりつつあります。

オンライン研究発表会開催!ご参会、ありがとうございました!(2月12日)

「みんなが『教室にいたい』と思える授業づくり ~基礎・基本を活かした言語活動を通して~」をテーマに、本日研究発表会をオンライン(ZOOM活用)で開催させていただきました。申込み数は約120件(学校単位等でのお申込みもありました。実際の参加数 約100件)。遠くは九州、四国からも参加いただきました。すべての皆様に、心よりお礼申し上げます。

一人ひとりの児童が「私の問い」をもって、「学校に来たい!学びたい!」と思える学校づくりのために、本日いただいたご指導・ご助言を大切に、これからも取組みを前進させてまいります。

佐賀大学 教育学部 達富洋二 教授からいただいた「教師として誇り高く!やることをちゃんとやる!」という言葉を一人ひとりが胸に抱き、児童の力を高めるために日々精進いたします。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

なわとび、うまくなりたーい!(2月9日)

よく晴れていますが、寒いです。体育の授業で外へ出て行く児童も「寒い~!」と言いながら運動場の真中へ。

でも、なわとびを続けるうちに体が温まってくるようで、同時に顔もほころんでくるようです。

1年生から6年生まで、この時期、体育の準備運動でなわとびに取り組むことが多くなっています。休み時間にも、なわとびの練習をする児童の姿をたくさん見ることができます。

なわとびは実は難しい運動です。人は垂直にジャンプする時、手は上に上げようとするものですが、なわとびではジャンプする時に手は下がります。この下げ方がなわとびのコツの一つです。

何となく跳べるようになってしまうことも多いのがなわとび。跳び方を教えるのは実は難しいのです。

4年生、慣用句・ことわざコーナーが面白い!(2月8日)

「雀(すずめ)の涙」はとても少ないことを表す慣用句です。小さな雀が流す涙の量って、どれぐらいなのでしょうか?人間の涙、一滴は0.2ミリリットルだそうです。

実際には、目はいつも湿っていますが、雀が涙を流すことはないそうです。でも、もし流すとしたら一滴はどのぐらいの量になるのでしょうか?

鳥が出てくる慣用句はたくさんあります。「鵜(う)呑みにする」「鴉(からす)の行水」「鶴(つる)の一声」「目白(めじろ)押し」など、他にもたくさんあります。日常生活の中で、野鳥との関わりが昔から深かったことをあらわしているのでしょうか?

順調に育っています!(2月5日)

タマネギですが、それほど大きくはなっていません。しかし、心なしか、しっかりしてきたように感じます。畝の端っこのものに比べて、真ん中のものの方が背が高いのはなぜでしょうか。

エンドウマメはネットを押し上げ、たくましく育ってきています。実は、エンドウマメは幼苗の頃が、一番寒さに耐えられるそうですが、冬場にあまり大きく成長してはいけないそうです。小さい苗で冬越しし、しっかり根を張らせることで、花芽のつきもよくなり、収穫量がアップするとのことです。

目の前の農作物が今どのように冬を越そうとしているのか。じっと見ながら考え、ぜひ調べてみてください。

走る!走る!高学年児童!(2月5日)

小学校学習指導要領(高学年)では「体つくり運動」において、「体の動きを高める運動」の一つとして、「動きを持続する能力を高めるための運動」をすることと定められています。その例として、「無理のない速さで5~6分程度の持久走」をすることが挙げられています。

現在、本校では、5年生、6年生が時間内にどれだけ走れるか、また、一定の距離をどのぐらいの時間で走れるかを、インターバル練習を取り入れながら、体育の授業で取り組んでいます。

目的を持って、自分の体と対話しながら、自分自身の持久走の力を高めています。

密を避け、体育館で座席の間隔を十分に取っての入学説明会。体操服など、入学時に必要な物品の一部を展示しました。

令和3年度入学説明会開催(2月4日)

2月に入って4日目。寒い日が続いていますが、昨日は立春。暦の上では春を迎えています。

そして、今日は次年度の入学説明会。今日現在では、令和3年度の新入生は50名の予定ですが、37名の保護者の皆様にお集まりいただきました。ありがとうございました。

緊急事態宣言発出中であり、卒業式も入学式も様々な制限の中で行わざるを得ない状況です。しかし、『出発の春』を笑顔いっぱいで児童が迎えることを、心から願っています。

授業の様子から(3年生)

Today is English Day!(2月2日)

毎週火曜日は、ALT(外国語を母語とする外国語(英語)指導助手)のスマート先生が味生小学校に来られます。5,6年生の外国語(英語)の授業で、「生きた英語」に児童がふれる機会をたくさん作っていただいています。スマート先生は、今年度四中校区を担当しておられ、別府小学校、第四中学校でもALTとして勤務しています。

今日は、摂津市内の五つの中学校区で勤務する全てのALTが味生小学校に集合!年に一度の「English Day」です。

全学年、全学級で楽しい授業が展開されますが、今日はまず3年生から!初めはALTの迫力に圧倒されていた児童も、「英語のシャワー」を浴びて、徐々にリラックス。英語を使った活気のあるコミュニケーションの場となりました。

授業者からの発信の様子です。

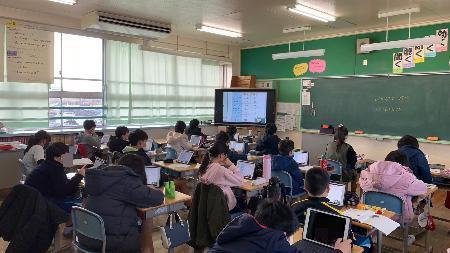

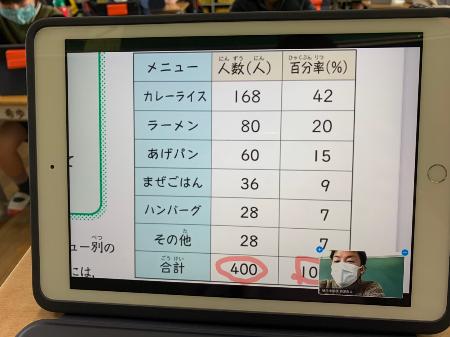

ZOOMで算数、5年生!(1月29日)

5年生の算数は、「帯グラフと円グラフ」の単元を学んでいます。内容によっては、学年全体で学んだり、学級ごとや習熟度別の少人数で学んだり、様々な学習形態で授業を行います。

現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のために、学年全体で一か所に集まって授業を行うことが難しい状況です。基礎的・基本的事項を学ぶときは、全体で確認する方がいい場合もあるのですが、場所が広過ぎては授業も難しいですし、いいアイディアはないかと考えていたところです。

そこで、今回ZOOMを活用しての授業にチャレンジしてみました。もちろん、一人一台導入されたiPadを使用します。

目の前の画面で、必要な事項を確認でき、今の時期だからできる「一斉授業」と言えるのではないでしょうか。今後、さらに工夫を重ねて、ICTを活用した「わかる授業」「できる授業」を研究します。

5年生の各教室で児童は授業者の説明を聞きます。

iPadを使うとオンラインでの授業も今後は可能です。

みんなの運動場を大切に!(1月27日)

昨日の夕方から、今朝までまた雨。昼前になって、運動場の水たまりがようやくなくなってきました。

週末の雨が上がった月曜日。職員室に「もう運動場で遊んでもいいですか?」と質問にやって来る児童がいました。

「ごめんね!もう少し待ってください。軟らかい時に遊ぶと運動場がデコボコになってしまうからね。」との返事に残念そうな顔。

遊びたい気持ちはよくわかります。でも、みんなにとって大切な運動場。みんなが仲良く、安全に体育の授業を受けたり、休み時間に遊ぶためにも、今日もよろしくお願いします!

もしもの時のために!(1月26日)

1月15日に、地震及びその後に発生した火災を想定して避難訓練を行いましたが、学校内には火災が発生したときに備えて、様々なものが設置されています。

その中のいくつかを紹介すると、まず火災報知機。これは、機器を操作することで、警報を発したり、消防機関に通報することができるものです。それから消火器。初期火災に対応するものです。さらには、屋内消火栓。消火活動に必要な水を供給するための設備で、ボックスの中には給水部分と消火用ホースが一体となっています。

学校内を歩いていると、校内のいろいろなところでこれらのものを見かけます。大切なものがどこにあり、何のためにあるのかを知っておくこと。それは、日常誰もができる「避難訓練」かもしれません。

掲示板、有効活用しています!(1月25日)

週末の冷たい雨から一転して、今日は太陽が頑張っています!最高気温も昨日より5℃程度高くなるとのことです。しかし、週末にはグッと冷え込むとの予報です。

さて、本校にはたくさんの掲示板がありますが、その掲示板を活用し、様々な「言語活動」の発表を行っています。じっくり見ていると、移動に時間がかかり過ぎてしまいます。でも、ぜひ休み時間などにしっかり見てください。ためになるもの、笑顔になれるものばかりです!

雨の金曜日(1月22日)

朝から雨。週末の天気も残念ながらあまり良くない予報です。

そのような中、登校して来る児童を朝早くから、校長や受付員が校門で迎えています。そして、通学路では多くの地域の皆さんに見守りの活動を行っていただいています。いつもありがとうございます。

たくさんの人に支えていただきながら学校生活を送ることができています。週末に児童はWi-Fi環境の動作確認のため、iPadを持ち帰ります。一人一台の端末を児童が持って学ぶ環境づくりを早期に実現することは大変なことです。ここでも見えないところで児童のために動いていただいた努力があることを忘れないで欲しいです。

最後まで取り組みました!(1月20日)

1月20日(水曜日)に実施した摂津市学力定着度調査(対象:全学年、内容:国語、算数、i-check(学習状況の調査))では、最後まで一生懸命取り組む児童の姿をたくさん見ることができました。

学力は、知識や技能、それを活用する力、そして、自ら学ぼうとする姿勢や態度から構成されるものです。姿勢や態度は点数で測ることはできません。しかし、一生懸命は、力をつけるための前提です。各教室を回っていて、うれしく感じました。

冬のタマネギ(1月19日)

最近、タマネギの成長が止まっているように見えますが、心配はいりません。気温の低い冬の間は、あまり成長しないのは普通のことなのだそうです。

また、成長の少ない冬は、タマネギは水をそれほど多く欲することもないようです。水を与え過ぎると、かえって根が傷むこともあるようです。

観察をすると疑問が生まれます。そして、疑問が解決するとますます知りたいことが湧いてきます。皆さん、ぜひ畑の観察をしてみましょう。

さあ!学力定着度調査です!(1月19日)

1月16日、17日には大学入学共通テストが実施されました。これまでの大学入試センター試験に代わるものとして導入されたテストですが、真剣にテストに臨む姿が報道されていました。

1月20日(水曜日)には、摂津市学力定着度調査を本校でも実施します。これは、全学年の国語と算数の学力の定着度と学習に臨む意識などを調査するもので、各児童の今後の学びの改善や学校の授業などを改善するための資料とすることを目的としています。

今の自分の状況を正しく把握するために、全力で取り組むことを期待しています!

避難訓練(1月15日)

阪神淡路大震災から26年。東日本大震災から10年。大阪府北部地震から3年。地震がいつ発生するのかはわかりません。しかし必ずいつかは発生するものです。

今日は避難訓練。地震が発生した後、火災が発生したという想定で行いました。いつもとは違って、運動場への避難は行わず、各教室で避難経路を確認しました。

備えは必要!いざという時、やったことがあるとないとでは大違いです。

すずめの会話(1月13日)

昨日とは打って変わって穏やかな今日のお天気です。現在13時30分。気温は9℃程度です。ちなみに昨日の大阪の最高気温は5℃でした。

昨日はあまり姿を見せることのなかった小鳥たちの元気な姿を、桜の枝で見ることができました。写真はスズメですが、何やら楽しそうに会話をしているように見えます。スズメの前にはモズもやって来ていました。

校門付近や運動場、中庭にはたくさんの木々が植えられています。そして、そこには様々な鳥たちがやって来ます。ぜひ観察してみてください。

雪の降る朝(1月12日)

運動場などがうっすらと白くなった今朝の味生小学校。連休明けの朝は、雨から雪に変わりました。「積もったら雪だるま作れるかなあ?」と言いながら登校して来る児童もいましたが、残念ながらこの後、雪は再び雨に変わり、午後からは雨も上がりそうです。

雪については楽しく優しいイメージをよく持ちます。雪だるま、雪合戦、雪遊び、スキー、etc.どれも子どもたちの歓声がそこには聞こえてきそうです。

しかし一方で雪は厳しく、過酷な一面もあります。今朝、北陸道の通行止めはようやく全面解除されたそうですが、雪が多く降ると道路が通行できなくなったり、鉄道もストップしたりしてしまいます。電線が切れてしまったり、屋根の雪下ろしも必要です。雪国での暮らしは、想像以上に厳しいものなのです。

子どもたちには、舞う雪を見ながら、支え合いながら雪の厳しさを乗り越える人々に、想いを馳せてみて欲しいです。

うわー!すごい!(1月8日)

三学期、二日目の今日、近畿地方の観測地点すべてで最低気温が氷点下となり、この冬一番の厳しい寒さとなりました。

しかし、各学級では…。昨日、設置された65インチのモニターは電子黒板機能が付いており、その大きさだけではなく、性能も素晴らしい!早速、このモニターを使って多くの学級で授業が行われていました。

「うわー!」という歓声。「すごい!」という驚きの声。教室の中は熱気にあふれていました。ICT環境が整備され、これからは授業もどんどん変わっていきます!わくわくします!

三学期、スタート!(1月7日)

児童が登校する午前8時ごろの気温が4℃。冷蔵庫の中にいるような寒い朝でしたが、今日から三学期がスタート!学校に活気と熱気が戻りました!

今日の午後、各学級に65インチモニターが搬入され、設置されるため、今までのモニターはすでに移動しました。そのため、今回の始業式は、ZOOMを使ってではなく、校内放送により行いました。

校長先生からは、「短い三学期です。それぞれが目標を持って、充実した毎日を過ごしましょう!」というお話。教頭先生からは、「新型コロナウィルス感染症防止のため、こまめに換気することが必要です。防寒対策のため、ひざ掛けを持ってくることを可としますが、ルールとマナーを守って使用しましょう!」というお話。生活指導担当の先生からは、「今月の目標は時間を守ろう!です。二度と戻らないのが時間です。時間を大切にしましょう!」というお話。

どのお話も、みんなが笑顔で三学期を過ごすためには重要です。笑顔いっぱいの味生小学校をみんなで創りましょう!

たくましく!美しく!凛として!(1月4日)

9日ぶりのレポートです。寒さの中、たくましく育っているエンドウマメ、ブロッコリー、タマネギです。夕日に映える姿は美しい!また、細いながらもしっかり立っているタマネギの姿は凛としています。

児童の皆さん、三学期が始まったらぜひ観察してくださいね!

図書室のショーウィンドーにはお正月らしくやっこ凧が飾られ、お正月をテーマにした本が紹介されています。さあ、3学期が始まります。図書室の本をまた読みに来てくださいね!

今年もよろしくお願いいたします!(1月4日)

あけましておめでとうございます

令和3年(2021年)がスタートしました。とても寒い年末年始でしたが、三が日は太陽が顔を出す時間が長く、とても穏やかでした。新型コロナウィルス感染症の感染拡大が、一日も早く終息することを改めて願う年明けでした。

『あたたかい心とことばのあふれる学校』をめざし、今年も教育活動に本校教職員一同、全力を尽くします。保護者の皆様、地域の皆様と力を合わせて、児童の健やかな成長のため、歩んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

令和2年(2020年)、ありがとうございました!令和3年(2021年)もよろしくお願いします!(12月28日)

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、学校を臨時休業した2月末から5月末。学校再開後も行事の中止や延期、縮小しての実施、長期休業の短縮、水泳授業の中止をはじめ、その他様々な対応に追われた令和2年(2020年)でした。常に「安全」と「命」の大切さを考えさせられた一年でもありました。また、人のつながりは何よりの力になることも改めて感じました。皆様、本当にありがとうございました。

令和3年(2021年)には、「安心して生活ができる毎日」が一日も早く戻って来ることを何よりも願っております。新しい年も何卒よろしくお願いいたします。

二学期 終業式(12月25日)

二学期は三つの学期の中でも一番長いのですが、今年は新型コロナウィルス感染拡大防止のための臨時休業もあったことから、いつもの年よりさらに長い二学期になりました。そんな二学期も今日が終業式!今回もZOOMを使っての終業式でした。

終業式では、校長先生から「めざす学校像にもある『あたたかい心とことば』を冬休みの地域での生活でも見せて欲しい」というお話があり、その後、生活指導担当の先生から「規則正しい生活が健康のためにも、成長のためにも大切」というお話がありました。冬休みは家庭や地域での生活の時間が長くなります。今日の二つのお話を思い出しながら、充実した冬休みの生活を送って欲しいと願っています。

その他、終業式では、摂津市読書感想文コンクールや摂津市ごみ減量化・環境絵画展、摂津市青少年健全育成啓発ポスターコンクールの入賞者表彰、ジャンピンクボード(なわとび台)完成のお知らせがありました。

今日は特別メニューです!(12月24日)

2学期も今日を含めて、残すところあと2日!2学期の給食は今日が最後です。クリスマスにちなんでメニューも特別です。(ハンバーグ、冬野菜たっぷりポトフ、バターロール、ガトーショコラ)

注目は、ハンバーグ!300個以上のハンバーグはすべて手作りです。ひき肉をこねるところからハンバーグとして成型するところまで、一つずつていねいにていねいに!

味は抜群!ごちそうさまでした!調理員の皆さん、2学期もありがとうございました!

いいお天気!(12月22日)

屋上から淀川がよく見えます。点検のため上がっていたのですが、運動場にいる児童が手を振ってくれました。穏やかな天気です。今年も今日を含めて残り10日となりました。

iPadを用いて様々な学びが展開されています。プレゼンテーションの作成や動画づくりなど、今日もいろいろな学年で取組みが進んでいました。今日から3日間、個人懇談会を実施します。新しい学びの様子などもお伝えできればと考えています。

今朝の最低気温は0℃だったと聞いています。体調を崩さず、みんな元気に2学期の終業式を迎えてくださいね。

2学期、ラストウィーク!(12月21日)

日差しのあるところは少し暖かく感じるのですが、日かげは寒いですね。

2学期の授業も最後の週を迎えました。今週の金曜日は、終業式です。8月18日から始まった長い2学期もいよいよ大詰めです。

味生小学校では、今週22日(火曜日)から24日(木曜日)までの3日間、個人懇談会を実施します。また、それに合わせて、校内図工展を体育館で行います。

作品を児童が体育館に運んでいました。大切に運ぶ作品は、力作揃いです。学校へお越しになった機会に、ぜひご覧ください。

あいさつは、人の「わ」の始まり!(12月17日)

今日、明日の2日間、第四中学校生徒会と本校児童会が力を合わせて「あいさつ運動」に取り組みます。

朝早くから第四中学校生徒会の皆さんが横断幕などを準備し、摂津市のキャラクター「セッピィ」も登場。

あいさつは人の「輪」を広げます。そして、人の「和」もあいさつから始まります。あいさつから、四中校区をさらに「つながりのまち」にしましょう!(12月21日、22日は別府小学校でもあいさつ運動が展開されます。四中生徒会の皆さん、ありがとう!)

あれ⁉アロエの花が咲いてます!(12月15日)

畑の方ばかり見ていて気付きませんでした。アロエのオレンジ色の花が咲いています。

アロエは、古くから薬用植物として、葉の汁を切り傷や火傷に塗ったりするなどして親しまれてきました。日本には鎌倉時代に伝来したそうです。

花が咲いているこのアロエは、「キダチアロエ」という種類のようです。観賞用や民間薬草として栽培され、12月頃にオレンジ色の花が咲きます。温暖な地方では、屋外での栽培も可能だとされていますが、味生小学校で植わっている場所は、一日中陽が当たり、校舎で風も遮られるので、アロエにとっては最高の場所なのかもしれません。

学校の広い敷地の中では、いろいろな発見ができます。「わくわく味生小学校」です。

北風、冷たい!防寒を!(12月14日)

気圧の谷や寒気の影響で寒い朝でした。週間予報によると、今週は最低気温が0℃という日があるかもしれません。

体調を崩して欠席する人の数が、先週末よりも少し増えています。この冬は、マスク着用やこまめな換気など、新型コロナウィルスへの感染防止対策も必要です。いつもの冬以上に、しっかりと防寒対策を!

今朝の児童の登校時の様子を見ていますと、上着やズボンのポケットに手を入れている人をけっこう見かけました。何かあった時に危険です。手袋を着用しましょう!

毎日が記念日(12月11日)

桜の木も落葉し、残った葉はあとわずかになりました。朝夕、冷え込むようになり、体調を崩してしまう児童もいます。冬の体調管理では、免疫力を落とさないことが重要ですが、免疫力は食生活や生活時間の乱れ、運動不足などとともに、睡眠不足でも低下します。規則正しい生活を心がけましょう。

今日は100円玉記念日だそうです。63年前(1957年)の今日、100円玉が初めて発行されました。毎日が何らかの記念日。そして、誰かの誕生日。何よりかけがえのない毎日です。

新型コロナウィルス感染症拡大防止の中で(12月10日)

冷え込んだ朝でした。プールの水も冷たそうです。と、同時に寂しそうでもあります。今年の夏は、水泳の授業がありませんでした。ずっとずっと以前に、水不足から水泳の授業を一時中断したことがありますが、水泳のシーズンを通して水泳の授業がなかったことは記憶にありません。

毎朝、職員室前で、検温をして来なかった児童の体温を測っていますが、ソーシャルディスタンスを保つため、足形を廊下に貼っています。スーパーのレジでも、銀行のATMでも、郵便局の窓口でも見ることのできる光景です。

中庭のメダカは元気ですが、寒さの中、じっとしている時間が増えてきました。調理員が栽培しているカブは順調に育っています。給食は、6月の再開以来、パンの個包装をはじめ、混ぜご飯の機会を増やすなど、新型コロナウィルス感染症拡大防止のための対応が続いています。

「感染しない、感染させない」ために、新しい日常の新しいルールを守りましょう。本校でも、感染防止対策を続けてまいります。

47都道府県(12月8日)

日本には、47都道府県(1都1道2府43県)があります。味生小学校は大阪府に存在するわけですが、他の都道府県のことは知っているようで、意外に知らないことも多くあります。

5年生の国語と総合的な学習の時間で取り組んだ「都道府県すごろく」は、都道府県の方言や特徴をまとめたもので、面白い作品が出来上がっています。南館階段の掲示板などに掲示していますので、ぜひご覧ください。

日本中から「一緒にがんばろう!」という声が聞こえてきそうな、「元気の出る」作品です。

気持ちは伝わる⁉(12月4日)

学校へはいろいろなお客様が来られます。地域の皆様、保護者の皆様はもちろん、本校の研究のご指導をいただいている大学の先生、教育委員会の方々 など、毎日多くの方に訪問いただいています。

今、お迎えする気持ちを小さな植物に託しています。可愛い花、きれいな葉がお客様を迎えています。

「きれいですね!」と、笑顔で言ってくださった方がおられました。「ありがとうございます!」と、こちらも笑顔で返答しました。

人と人とを笑顔でつなぐ接着剤に小さな植物がなってくれています。

整理整頓は大切!(12月1日)

「ZOOMでの朝会には、もう慣れましたか?」校長からの今朝の朝会での第一声でした。「はーい!」と手を挙げている1年生の姿も見られました。新型コロナウィルス感染症拡大防止のための「新しい日常」の中で、本校では6月の学校再開以来、始業式や終業式、朝会、児童集会などをZOOMを使って実施しています。

校長からは「挨拶をしましょう!」とのお話もありました。画面に向かって、大きな声で「おはようございます!」「わかりました!」と1年生は挨拶をしたり、返事をしたりしていました。

生活指導担当からは、「あじふの四か条」のうち、12月は「整理整頓」について、特に頑張ろうとのお話がありました。例えば、靴箱に靴のかかとを揃えて靴を入れるとスッキリしたように感じます。

整理整頓とは、難しいことではなく、日常のちょっとしたことから始められるものです。児童の皆さん、頑張ってくださいね!

掃除できれいになる場所は…(11月30日)

「そうじプロジェクト」☆ほうきなどの掃除道具をきちんと片付けないと、次に使うときに危ないと訴えてくれています。片付け方の写真や説明もいろいろな場所に掲示されています。

「そうじのきらめき」☆きれいにするために、もくもくと掃除をする児童の姿を取り上げ、掲示板で紹介しています。掃除の時間に多くの場所で見ることができる姿です。

掃除できれいになるものは、学校のいろいろな場所だけではありません。掃除がしやすくなるように思いやる気持ち。みんなが気持ちよく過ごせるように一生懸命取り組む姿勢。みんなの「心」もピカピカ!

すてきなうしろすがた(11月27日)

一生懸命掃除をする後ろ姿です。彼が、ほこりをちりとりに集めている前や後ろを他の児童が通り過ぎても、気にすることなくきれいにすることに没頭してくれています。

きれいなところで生活することは気持ちのいいことです。そして、みんなが楽しく落ち着いて学校生活を送るために、それぞれの分担を決めて、毎日掃除に励みます。

掃除の原点を思い出させてくれる「すてきなうしろすがた」です!

オンラインでの学習から3週間(11月26日)

ダイキン工業淀川淀川製作所の皆様のご協力によりZOOMを使ってのオンラインによる学習を本校3年生がさせていただいてから3週間が過ぎました。

学びの成果の一部を職員室前に掲示しています。淀川製作所で作っている物のこと、そこで働く人のこと、ダイキン祭りなど地域との結びつきのこと など、学習からわかったことと感想をまとめています。

「ぴちょんくん」というエアコンのキャラクターについてわかったことをまとめている人もいます。キャラクターは人気がありますね。今年は新型コロナウィルスのために中止になった摂津市環境センターの見学(4年生)でも、毎年学習の後、「もったいナイン」というキャラクターが大人気です。

タマネギ、エンドウマメ…。収穫楽しみ!(11月25日)

いつもありがとうございます!地元農家の皆様のご協力で、1年生がエンドウマメを蒔き、2年生がタマネギを植えました。収穫は来年5月頃でしょうか?これから季節は寒くて冷たい冬を迎えます。この冬を越え、成長したエンドウマメやタマネギを、1学年進級した児童が収穫するのですね。楽しみです!

落ち葉(11月25日)

先日、近くの公園で落ち葉を集めておられる方が仰っていました。「もうすぐ冬ですね。この季節、集めても集めてもたくさんの落ち葉。でももうすぐ最後の一枚が落ちてしまいます。春、夏、秋、冬の顔を木々は見せてくれながら、また一年が終わっていきます。」

桜はもう少しで全部の葉が落ちそうです。ケヤキやイチョウも色づき、これから葉を落とし始めます。11月も今日を入れてあと6日。師走が迫ってきました。2学期も残り1か月です。

国産和牛のすき焼き!(11月20日)

新型コロナウィルス感染症拡大の影響は、健康に及ぼす被害だけではありません。消費の冷え込みは、農家や畜産農家にも大きな影響を与えています。

そこで農林水産省の「学校給食提供推進事業」を活用し、消費が落ち込んでいる和牛などを小中学校の給食で提供する取組みが全国で行われています。ブランド食材を使うことで予算を上回った分を、補助して、消費を活性化しようというものです。

今日の摂津市の公立小学校の給食では国産和牛を用いたすき焼きが提供されました。来月2日には、国産銀鮭を使用した「鮭の塩焼き」が提供されます。

小春日和!(11月19日)

1873年(明治6年)1月1日から日本では暦(こよみ)がそれまでの天保暦(太陰太陽暦、旧暦)からグレゴリオ暦(新暦)に改められました。明治5年12月2日をもって旧暦が終わり、旧暦の明治5年12月3日が、新暦の明治6年1月1日となったのでした。もちろん大小さまざまな混乱があったとのことです。

ニュースなどでも言われていますが、「小春日和」が続いています。小春日和とは、旧暦10月の春のように暖かい晴れた日のことをさします。残念ながら春に向かう暖かさではなく、寒さに向かう季節の一時的な暖かさです。

長く続かず少し寂しいですが、この暖かさの中、体を動かしたいですね。本校の校務員も風が強く吹かない穏やかな間に落ち葉を集めるとのことでした。その向こうでは、1年生児童が元気に運動場を駆け回っていました。

味生小学校、小春日和の一コマでした。

稲刈りの後の田がまた青々と?(11月17日)

稲刈り体験を5年生がさせていただいてから1か月と少し経ちました。稲の切り株から、また稲が伸び始めています。

樹木の切り株などから生えてくる若芽のことを「ひこばえ」と言い、稲のひこばえのことを「穭(ひつじ)」と呼ぶそうです。「稲孫」と書いてそう読むこともあるようです。

残念ながら、冬の寒い時期を迎えると枯れてしまったり、もし成長しても稲穂の中は空っぽで再度の収穫はできないそうです。でも東南アジアなど低緯度地方では再収穫することができるとのことです。

稲刈りの後も観察してみるといろいろなことがわかります。ぜひ見てみてください!

おだやかな一日(11月16日)

今日は午後から就学時健診。令和3年度入学予定の子どもたちの健診です。「こんにちは!」と元気に挨拶してくれたり、キョロキョロと校舎内を見回したり…。来年4月!皆さんの入学を楽しみに待ってます!

今日の最高気温は22℃。暖かい一日でした。運動場で体育の授業を受ける学級の児童は、のびのびと体を動かしていました。数日間は穏やかな天気の日が続きそうです。

心と体の健康づくり(11月13日)

今日の午後は、歯科検診。3年生、5年生が対象でした。かつて、学校で行う各種健康診断では、「疾病の早期発見・治療勧告」が主な目的でした。現在では「心と体の健康づくり」の視点から、その結果をもとに早期治療を促すだけではなく、学校と家庭が一体となって、これからの時代を生きる児童が、自らの心身の健康を考えるためのきっかけとなることをめざしています。

学校での健康診断の結果(児童の健康情報)をもとに、健康教育が充実し、家庭では健康への関心がますます高まることを期待しています。学力、豊かな心と並んで、健康・体力は、児童に必要な「力」の一つです。

桜紅葉(さくらもみじ)がきれいです!(11月12日)

「桜を楽しむのは春だけではない!」そんなことを言う人もいます。ソメイヨシノに代表される桜の葉は、赤く染まり、その赤さが極まった時に落葉します。秋の季語で「桜紅葉(さくらもみじ)」という言葉がありますが、真っ赤に染まるイロハモミジの紅葉より、一足早く桜の紅葉を人々は楽しんできました。

味生小学校の桜の葉もきれいに色づいてきました。新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のために、規模を縮小し、例年とは違う形で実施した入学式の頃にまだ咲いていた桜の花。そして、季節は巡り、桜も紅葉から落葉の時期を迎えました。来年、桜の花を楽しむ季節を迎えた頃、少しでも事態が好転していることを願っています。

きく!!(11月9日)

もうすぐ時期が終わりますが、秋は「菊」の季節。奈良時代に中国から伝わり、江戸時代に盛んに品種改良されて、今もその美しい姿で人々を楽しませてくれています。洋菊と呼ばれる小輪でたくさんの花を咲かせるものもかわいくてきれいです。

「きく」とひらがなで記す言葉はたくさんありますが、5年生の教室には、植物の「菊」ではなく、「聞く」「聴く」「訊く」「利く」「効く」の五色の花(?)が咲いています。どの「きく」も大切な「きく」ですね。

オンライン学習 ~ダイキン工業淀川製作所⇔味生小学校~(11月5日)

今日の3年生は大忙しです。午後からは、劇団かかし座による影絵劇「Wonder Shadow Labo」の観劇(今年の芸術鑑賞会は「密」を避けるため、2学年ずつの3回公演です。かかし座の皆様、お疲れ様でした!)。

そして、1時間目は視聴覚室での、オンラインによるダイキン工業淀川製作所についての学習。その後、2時間目は教室で学習したことをまとめました。例年は、ダイキン工業様のご厚意により淀川製作所の施設内を見学させていただいていたのですが、コロナ禍により今年はそれができなくなりました。そこで、ご担当の方がいろいろ考えてくださり、今回の学習が実現しました。

熱心に質問する児童。それに対し、資料を用いてていねいに対応していただいたご担当の方。有意義な学習ができました。心よりお礼申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

ダイキン工業淀川製作所が設立されてから79年。味生小学校が開校してから146年。こんな形でつながって学習している様子を昔の人が見たらびっくりすることでしょう!ICTの普及・発展により、学びも大きく変化しています。

やった~!大きなさつまいも!(11月4日)

秋です!実りの秋、食欲の秋!そんな中、1年生、2年生がさつまいも掘りを体験させていただきました。

日頃よりご協力いただいている校区の農家の皆様、今回もありがとうございました。

やった~!でっか~!児童の歓声がさわやかな晴天の下、響き渡りました。

雨の日は交通事故リスクが高まります!(11月2日)

雨の日に傘をくるくる回したり、下ばかり向いて歩いている人はいませんか?人にけがをさせてしまうかもしれません。そして、交通事故に遭いやすくなるかもしれません。

傘をさしていると周りが見えにくくなります。音も傘がさえぎったり、雨音で聞こえにくくなっています。車が近づいて来たりしているという情報をキャッチしにくくなってしまいます。

また、車や自転車とすれ違う時も、広げた傘や水たまりの影響で、安全に待つことができる場所が狭くなってしまいます。

雨の日は、交通事故のリスクが高まります。いつも以上に交通ルールをしっかり守り、自分の身を守りましょう。

学力向上校内研修(10月30日)

味生小学校では、国語の言語活動を軸とし、学習課題をつくり、問いを立て、授業づくりに取り組んでいます。

本日は5,6限及び放課後は授業をもとに校内研修に取り組んでいます。児童の学びを深めるため、教員も授業がより深いものとなるよう研修に励んでいます。2月には研究発表会を開催予定です。

さつまいもはすごい!(10月29日)

さつまいもは体にいいと言われますが、どんな点がいいのでしょうか?

さつまいもには、カリウムやカルシウム、ビタミンなどが多く含まれ、その栄養バランスのよさから準完全食品とも呼ばれています。また、 食物繊維が豊富に含まれているので、便秘の予防・改善に役立ちます。さらには、ビタミンCも多く含まれており、主な成分であるでんぷん質がビタミンCを保護するので、調理などで減少しにくいというメリットがあります。いいところばかりですね。

今日の給食では、「さつまいものポタージュ」が提供されます。また、11月4日には1,2年生が「いもほり」を行います。さつまいものよさを知り、感謝の気持ちとともにさつまいもを味わいたいですね。

問いを立てることから学びの活動は始まる!(10月27日)

「なぜなんだろう?」「どうすればいいんだろう?」そんな「問い」が生まれた時、その解決のために「学び」が始まります。その学びが深まり、人に伝えることで、学びは財産となり、自信とともに成長の実感を得ることができます。

味生小学校では、各学年の学びの成果を校内掲示板に掲示しています。お越しの際は、ぜひご覧ください。

学年発表会(運動会代替行事)開催!(10月26日)

金曜日(10月23日)は、雨・雨・雨…。残念でした。しかし今日は快晴!運動会の代替行事としての学年発表会です。朝から児童は張り切っていました。全力で走る姿、演技する姿、仲間と協力する姿をたくさん見ることができたのではないでしょうか。保護者の皆様、お忙しい中、多数お越しいただき、児童への温かい拍手をありがとうございました。

1年生 個人走「きょうそう中」

青空の下、1年生が走ります!

2年生 個人走「GO TO ゴール」

友達の応援にも力が入ります!

1,2年生 団体演技

「全集中!味生の呼吸」

衣装がカッコイイ!踊りも素敵です!

体育館では応援合戦の様子を上映!

残念ながら応援団が運動会で力を発揮することができませんでした。全体練習の時の応援団の姿はとても凛々しく、かっこよかったです!

3年生 個人走

「スターはもらった!疾走100m!」

100m、走りぬきました!

4年生 個人走「疾風迅雷~風を切れ~」

力強い走りを披露してくれました!

3,4年生 団体演技

「味生YOSAKOI~起死回生の舞~」

練習の成果を十分発揮しました!

5,6年生 団体演技

「ソーシャルディスタンス」

太鼓の音に合わせてきびきびと!

5,6年生 団体演技

「ソーシャルディスタンス」

メリハリのある動きが大切!

5年生 個人走

「抜かれたら抜き返す、100倍返しだ!」

スタートがピタリと決まっています!

6年生 個人走

「最後まで腕をふるゾ‼」

しっかり腕を振り、加速していきます!

5年生 リレー「団結しか勝たん」

練習の成果を十分発揮しました!

6年生 リレー「こけても泣かないゾ!」

バトンゾーンでスピードが落ちません!さすが6年生!

残念!運動会中止(10月23日)

午前8時、昨夜からの雨がまだ降っています。昨日お昼頃のメール配信のとおり、残念ながら、今日の味生小学校運動会は中止します。

団体演技の練習や、応援団の練習など、様々なことに励んできただけにがっかりです。

代替の行事として、10月26日(月曜日)に学年発表会(個人走、団体演技)を行います。

月曜日の天気予報は「晴れ」。規模はさらに縮小されますが、いいお天気の下で児童の笑顔がたくさん見られることを願っています。

素敵な先生になってください!(10月21日)

現在10月1日より、4年1組で教育実習生が学んでいます。学校の先生になるためには、教員免許を取得しなければなりません。免許を取得するためには、必ず教育実習を行う必要があります。

毎日、朝から夕方まで、一生懸命学んでいます。今日は、授業を実際に行う実習です。児童も一生懸命!誰もが願っています。「きっと素敵な先生になってください。」教育実習は、10月28日まで続きます。

上の写真は午前7時35分頃。下の写真は午前9時15分頃。

霧の朝(10月20日)

関西各地で今朝は霧が発生していましたが、これは「放射冷却」によるものです。放射冷却とは、温められたものが熱を放出し、冷えることです。雲のない夜などに、昼間温められた地面から熱を放出し、さえぎる雲がないために、熱が宇宙に帰っていきます。その際、水蒸気を多く含んだ空気が冷やされ、霧が発生することがあります。

今朝の冷え込みや霧の発生にはこうした理由があります。雲がないということは、この後は快晴!最高気温は昨日と比べて7℃高くなる予想です。運動会の全体練習も青空の下で行うことができそうです。

話し合いの技(10月19日)

南館の階段のところに「六年生が教える話し合い技」という内容の掲示物があります。学校生活において、授業をはじめ様々な機会に話し合いを行います。意見をまとめる時、意見が食い違う時、何かを決める時、e.t.c.

よく行うけれど、難しいのが話し合い。一方的に誰かが話していたり、結論が出たように見えていて、実は参加者は納得していないことが多いのではないでしょうか。

ここに書かれていることは、どれも大切なことですね。話し合いは、次のステップにみんなが進むために行うもの。味生小学校の児童が「話し合い名人」にぜひなって欲しいです。

来週の今日!運動会!(10月16日)

運動会まであと一週間となりました。来週には、全体練習が予定され、運動会当日まで、秒読み段階に入りました。

観覧いただける人数に変更があります。一家庭につき、お一人に限定していたものをお二人までと変更します。詳しくは、「変更のお知らせ(PDFファイル:170.8KB)」をご覧ください。

心躍る運動会!笑顔いっぱいの23日金曜日になるよう準備に励みます!(運動会プログラム(PDFファイル:615.8KB))

今日、世界手洗いの日(Global Handwashing Day)(10月15日)

国際連合児童基金(ユニセフ)は、国際衛生年の2008年(平成20年)、10月15日を「世界手洗いの日」とし、毎年この日を中心に各国で、石鹸を使った正しい手洗いについての普及活動が行われています。

新型コロナウィルスの感染流行により、手洗いの重要性が世界的に再認識されています。病気の原因となるウィルスや細菌から身を守るための、もっともシンプルで効果的な習慣が「手洗い」です。

本校では、先日「泡石鹸」を「手洗い場」に備え付けました。外から帰った時には、食事の前には、必ず手を洗いましょう!

実りの秋!5年生、稲刈体験!(10月15日)

たくさんの方にお世話いただき、快晴の秋の日に、5年生は稲刈体験をさせていただきました。

食事でごはんを食べる時、「この一粒一粒は苦労の結晶!」だということを思い出してくれるとうれしいです。

田を提供いただいた農家の方、農業委員の方、校区の農家の方、農協の方、そして、産業振興課農政係の方、皆さん、ありがとうございました。

参観、ありがとうございました!(10月14日、15日)

10月14日、15日の2日間、授業参観日には、多数の保護者の皆様にお越しいただきありがとうございました。

密を避けるためのグループ分け、予めの検温、受付での手指のアルコール消毒など、ご協力いただき、重ねてお礼申し上げます。

運動会まであと10日!(10月13日)

今日は10月13日、「サツマイモの日」だそうです。江戸時代、江戸の町では「焼き芋」が大人気となりましたが、それまでは「焼き栗」が人気だったため、「九里(栗)四里(より)うまい十三里」と謳って焼き芋を売り出したそうです。江戸から十三里(一里は約4キロメートル)離れたところに、サツマイモの名産地である川越(埼玉県)が位置していることから、こんな語呂合わせが生まれました。そのことにちなんで、サツマイモの収穫時期でもある10月13日が「サツマイモの日」とされたようです。

さて、運動会まであと10日。新型コロナウィルス感染症拡大防止策を講じながら、各学年では団体演技の練習などの準備に励んでいます。どうか、23日(金曜日)は秋晴れになりますように!

心のコップ!(10月9日)

ある弁護士の方が、いじめ防止のため、子どもたちに話しておられました。「人の心の中には誰もがコップを持っています。嫌なことや辛いことがあった時、そのコップには水がたまります。」

「そのコップは、他の人からは見えません。辛いことがあり過ぎて、もう水があふれそうになっていても、周りの人からは見えないのです。だから、これぐらいいいやと思って言い放った心ない一言で、水があふれ、どうにも我慢ができないことがあるのです。」

「だから、どんな小さないじめだっていけないことなのです。人の心は、少しのことで崩れることもあるのです。」

「しかし、心のコップの水を減らすことができるのも周りの人なのです。辛い時、悲しい時、苦しい時の励ましの一言や、何でそんなことするんや!っていう守ってあげる一言で、水の量は減っていくのです。」

心のコップの水を減らす行いを、思いやりや正義と呼ぶのではないでしょうか。弁護士さんの話を聞いていて、そう思いました。

給食、美味しいです!(10月8日)

「給食、美味しい!」「もっと食べたい~!」給食について、そんな声をよく聞きます。

日本で初めての学校給食は、1889年(明治22年)に山形県鶴岡町(現 鶴岡市)の私立忠愛小学校において児童に提供されたものと言われています。その時のメニューは、「おにぎり、塩鮭、菜の漬物」だったそうです。

今日のメニューは、「コッペパン、牛乳、かぶのスープ、ちくわの磯辺揚げ、マーシャルビーンズ(チョコ大豆)」です。朝早くから本校調理員が児童のために愛情たっぷりで調理に励んでいます。感謝いっぱいでいただきましょう!

泡石鹸!手をしっかり洗いましょう!(10月6日)

味生小学校の手を洗う場所に備え付けている石鹸が、「固形石鹼」から「泡石鹸」に変わりました。それぞれの石鹸に「良さ」があるのですが、泡石鹸を使うと、泡立てる必要がないことから、すぐに手洗いを始めることができ、周囲に水や石鹸を散らすことも少なくなることが期待できます。

新型コロナウィルス感染予防のため、手を洗うことも大変重要なことは、これまでにもお伝えしてきました。外から帰ったり、食事の前には、しっかり手洗い!皆さん、よろしくお願いします!

運動会の準備が進んでいます!(10月5日)

ソーシャルディスタンスを保ち、3密を避けながら、今年の運動会の準備が進んでいます。内容は大幅にカットしていますが、団体演技と徒競走、高学年のリレーなどを実施します。

練習時間も短縮しますが、運動会を楽しいものにしたいという思いは、教職員も、児童も、例年以上に、大きなものとなっています。運動会の開催は、10月23日(金曜日)です。(令和2年度運動会のご案内(PDFファイル:250.5KB)、令和2年度運動会会場図(PDFファイル:87.1KB))

さあ!10月!(10月2日)

6年生の修学旅行が終わりました。「楽しみ」と思っていた未来は、「楽しかった」という思い出に変わりました。

これからの学校生活で、修学旅行を振り返りながら、思い出を「経験」にまで高めてくれることを願っています。

そうすれば、学校生活はさらに充実することでしょう。次の行事は、運動会(10月23日)です。

修学旅行 2日目(9月30日)

修学旅行2日目は座禅でスタート!(9月30日)

6時30分、緊張感漂う中で、まず作法などを教えていただきました。(9月30日)

国民宿舎良寛荘は、良寛和尚が若き日々に修行した円通寺のある円通寺公園内にあります。(9月30日)

座禅の時間は雨。しかし、少し雲の切れ間も見えてきました。今日も素敵な一日になりますように!(9月30日)

朝食です。お腹が空きました!(9月30日)

さあ!いただきま~す!(9月30日)

お世話になりました!良寛荘での思い出を胸に出発!(9月30日)

空が明るくなってきました!鷲羽山ハイランドへ!(9月30日)

鷲羽山ハイランドに到着!傘は必要ない天気です。よかった~!(9月30日)

記念のクラス写真を撮影しました。(そのため、児童はマスクを外しています。)この後、昼食までグループでの活動です。(9月30日)

昼食です。よく遊んだ後の食事は美味しい!(9月30日)

鷲羽山からは瀬戸大橋がよく見えます。(9月30日)

修学旅行最後の活動は、岡山県赤磐市の観光農園 桃茂実苑(ともみえん)でのぶどう狩りです。(9月30日)

狩ったぶどうを一人一房食べることができます。立派なぶどうです。(9月30日)

修学旅行 1日目(9月29日)

バスは西へと走ります。(9月29日)

やっと着いた広島。平和記念公園で昼食。広島のお好み焼きです!(9月29日)

お好み焼き、美味しいね!(9月29日)

平和記念公園では、被爆体験講話を聴かせていただき、慰霊碑巡り、平和記念資料館見学と平和学習を行います。(9月29日)

原爆ドームを目の前にして、平和への思いを新たにしてくれたことと思います。(9月29日)

体験講話を熱心に聴く児童。今回はソーシャルディスタンスを十分に保っています。(9月29日)

宿舎の良寛荘(岡山県倉敷市)に到着!(9月29日)

お待ちかねの夕食!「美味しそう!」(9月29日)

間もなく「いただきます!」。早く食べたい~!(9月29日)

ごちそうさまでした!お腹いっぱい!(9月29日)

いよいよバスに乗り込みます!2日間の修学旅行の始まりです!(9月29日)

修学旅行、スタート!(9月29日)

快晴の秋空!広島市、倉敷市への1泊2日の修学旅行が始まりました。出発式を学校で終え、その後6年生全員を乗せたバスは広島へと出発しました。

平和公園では戦争の悲惨さを学ぶとともに、平和の尊さをしっかり胸に刻んで欲しいです。また鷲羽山ハイランド等では、仲間との絆を深め、楽しい思い出をつくってきてくれることを願います。

では、いってらっしゃい~!

明日、修学旅行へ出発!(9月28日)

明日、明後日は本校6年生児童の修学旅行!新型コロナウィルスの影響で実施が危ぶまれましたが、できる限りの感染防止対策を講じて、実施する運びとなりました。

職員室前の掲示板には、「思い出に残る楽しい修学旅行」にするために、6年生児童が話し合ったことをまとめたものが掲示されています。

ルールは守るためにあるのではなく、守ることによって、みんなが笑顔になるためにあるのではないでしょうか。どうか、話し合ったり、これは必ず守ると決めたことを実行して、笑顔あふれる2日間にしてください。

29日(火曜日)の広島県広島市の天気予報は晴れのち曇り。30日(水曜日)の岡山県倉敷市の天気予報は曇り。(予報は28日午前10時20分現在)すべての活動が行えるよう願っています。

雨の金曜日…(9月25日)

早朝から雨の金曜日。まとまった量の雨が降りました。登校するまでに、傘はさしているものの、すっかり濡れてしまっている児童もたくさんいました。

そんな中、「用水路の水がいつもと違って、たくさん流れていました。流れるスピードも速かったです!」と、教えてくれた児童がいました。

ありがとう!味生小学校の校区には、たくさんの水路があり、ふだんの水量はそんなに多くはありません。しかし、たくさん雨が降ると水路の水かさは急に増えます。

よく観察してくれました。きっと先生からのお話も覚えてくれていることと思います。「水かさの増えた河川や水路には近づいてはいけません!」身の回りの変化に敏感になることは、命を守るための第一歩です。

9月も残り7日…(9月24日)

19日(土曜日)の代休で、昨日は5年生児童は休みでした。4連休をはさんで、久しぶりに全学年の児童がそろった味生小学校です。

5年生児童は、登校時にも林間学校の思い出を語り合っていたのではないでしょうか?思い出は、日が経つにつれて鮮明になる部分もあります。どんな場面が鮮やかに蘇るのでしょうか?

児童玄関を入ったところに設置していたミストファンを片付けました。暑い日には登場しますが、しばらくは最高気温が30℃以上になる日はなさそうです。

9月も今日を入れて残り7日間。季節は本格的な秋へ向けて一歩ずつ進んでいるようです。

林間学校 2日目 (9月19日)

朝のつどいは林間体操

朝食 いただきます

ディスクゴルフ

アーチェリー

川遊び

昼食!いただきます!

林間学校1日目(9月18日)

道の駅でちょっと休憩

雨のため、バスの中でお弁当をいただきます

もくもくの里の入所式

体育館でチームビルディング

火起こしはかまど係にまかせて!

皮がむけたら野菜を切って…

材料だけでもおいしそう

煮込んで、煮込んで、

美味しいカレーのできあがり

おかわりできそう、やった~!

ちなみに学校も今日の給食はカレーでしたよ

いってきます!林間学校!(9月18日)

5年生!出発しました!今日、明日と林間学校で滋賀県高島市にある吹田市立自然の家 もくもくの里へ出かけます。

みんなで力を合わせ、楽しい2日間にしてくださいね!思い出をたくさん作り、たくましくなって帰ってくることを期待しています。では、いってらっしゃい!

明日から林間学校!(9月17日)

いよいよ明日、明後日は5年生の林間学校。準備万端!実行委員の児童もよく頑張りました!

お世話になる「吹田市立自然の家 もくもくの里」は滋賀県高島市にあり、自然体験学習などには絶好の場所です。

お天気が心配です。どうか5年生児童の活動中は、雨が降りませんように!

何の秋?(9月15日)

今日の予想最高気温は31℃。明け方は20℃を下回り、前々週は最高気温が35℃~37℃を記録していたことを思うと、ずいぶん過ごしやすくなりました。

秋を感じるようになるとよく「○○の秋」などと言われます。以前、あるアンケートでは「○○」で思い浮かべる第1位は「食欲」とのことでした。その後、「紅葉」「実り」「読書」「行楽」「スポーツ」「芸術」などが並んでいたようです。

様々な秋をこれから楽しんで欲しいのですが、新型コロナウィルス感染症拡大防止も重要です。本校でも対策を十分講じながら、この秋、様々な取組みを進めていきます。

先ほど紹介したアンケートでは「勉強の秋」と答えた人はほとんどいなかったようです。でも、学びを充実させるには絶好の季節です。昨日も本校教職員は授業研究の校内研修を実施しました。「学びの秋」も大切にします。

失敗は成功のもと!(9月14日)

何かにチャレンジする時は、失敗するかもしれないというリスクが必ずあります。しかし、何もしなければ失敗はしないかもしれないですが、成功することもなく、前進することはできません。

4年生が学んだことわざを掲示板で紹介してくれていますが、今回は「失敗は成功のもと」。昔からよく言われていることわざですね。

このことわざは、失敗した人を励ます言葉としてもよく使われますが、何も考えないで失敗をくりかえしていては成長はありません。失敗の原因を考え、今の行いをどう変えればいいかを工夫すれば、成功につながるのです。

チャレンジしましょう!そして、失敗は貴重な経験。それを生かすことが、がんばるということです。

掃除を一生懸命する人は優しい人です!(9月11日)

毎日15分間の清掃時間。給食の後、児童はそれぞれの当番の場所を掃除しています。

児童用玄関の掃除は5年生が担当しています。もくもくときれいにしてくれていましたが、こんなことを話してくれました。

「今日は金曜日なので、溝蓋を上げて溝の中をきれいにしていました。すると、溝の中にイモ虫がいました。気持ち悪くてさわれなかったので、近くを通った1年生に捕まえてもらって、植え込みのところに逃がしてもらいました。」

優しいですね。掃除を一生懸命する人は優しい人です。掃除を通して、物を大切に、命を大切にする心が育って欲しいと願っています。

林間学校、迫る!(9月10日)

新型コロナウィルス感染症拡大防止に留意しながらの学校生活が続いています。3密を避け、マスクを着用、換気もこまめに行っています。

5年生の林間学校の実施は、9月18日(金曜日)、19日(土曜日)。いよいよ近づいてきました!林間学校での5年生の学年目標は、この行事を通じて「団結」を深めること。仲間とともに宿泊し、食事をともにしながら、様々なことに取り組む中で、様々な困難にも出会うでしょう。力を合わせて、一緒に考え、課題解決することで、「団結」はより一層深まるのではないでしょうか。

なお、林間学校は、「令和2年度修学旅行等の実施(新型コロナウイルス感染症対策)に係るガイドライン (令和2年8月 摂津市教育委員会)」に基づいて実施いたします。

台風が去って…(9月8日)

予想されていたより勢力が弱まり、甚大な被害は回避されたと言われますが、それでも沖縄・九州を中心に多くの被害が出た台風10号。亡くなった方や、行方不明の方もおられます。

二百十日は、立春を起点として二百十日目のこと。今年は8月31日でした。この頃、台風がよく来ると言われ、収穫を控えた稲をいかに守るか、農家の方は頭を悩ませておられます。

異常気象の影響で、海水温が上昇し、台風が大型化していると言われます。気象情報に常に注目し、まず自分の身を守ることを考えましょう。

ギョ、魚、漁!(9月7日)

サンマやイカなどの不漁が続いています。しかし、イワシは豊漁とのこと。14年前には、アメリカの科学雑誌に掲載された論文により、「2048年には海から食用魚がいなくなる」というショッキングな説が発表されたこともあります。温暖化による海水温の上昇、海に流れ込むプラスチックなどのごみの問題など、世界の海は大きな問題が発生しています。そして、漁業は深刻な打撃を受けている状況です。

さらには「乱獲」の問題もあります。必要以上に獲り過ぎると、価格が上昇することはもちろん、海の生態系を壊すことにもつながります。

海に囲まれたわが国では、魚を食べることを中心とした独自の食文化が育まれてきました。しかし、その文化が大きな危機に面しています。

掲示板には、5年生が「水産業」について調べた内容が発表されています。このような学習も「持続可能な開発目標」を実現するために、私たちが今できることを考えるきっかけになるのではないでしょうか。

第9回 大阪880万人訓練の実施(9月4日)

大阪府内の一人ひとりが、事前に考え、行動し、再確認するための訓練、「大阪880万人訓練」を本校でも実施しました。

9時30分に地震発生(緊急地震速報)、9時33分に大阪府沿岸全域に大津波警報発令という想定で訓練を進行。

児童は、揺れを感じたという想定で、まず命を守る行動。揺れがおさまった後は、避難など様々な行動が想定されますが、今日は各学級で担任とともにその行動について考えました。

大切な命を守ること、非常用持ち出し袋の準備や避難場所の確認などの備えが大切であることなど、地震などの災害に備えて、ご家庭でも話し合ってみてください。

今日は「防災の日」(9月1日)

9月1日です。しかし、秋を感じるというよりも夏真っ盛りと言った方がいいような暑さです。午前10時の段階で気温は32℃です。熱中症への備えは、まだまだ必要です。

今日は、朝会をZOOMを使って行いました。本校校長からは「防災の日についての話」。地震、台風などの自然災害への備えが必要であり、また災害発生時には落ち着いて、正しい情報のもとに行動し、大切な命を守りましょうという趣旨のお話でした。

その他、9月の生活目標「廊下を歩こう!」について、「食物アレルギー」についてのお話もありました。どちらも安全がキーワードでした。

一人ひとりの「命」を大切にすることが、安全・安心の学校づくりにつながります。9月もそのような学校づくりに励んでまいります。

メダカ、元気!(8月31日)

今日は、8月31日。かつては、北海道などの雪国、山間部などの学校を除いて、今日が夏休み最後の日でした。このころになると秋の気配を感じ、朝夕は涼しい風が吹いたりしたものですが、このところは8月末になっても厳しい暑さです。今日の最高気温も37℃~38℃が予想されています。

そんな中、理科室で飼育しているメダカは元気に泳いでいます。メダカに適している水温は、18℃~30℃ぐらいと言われますが、理科室の水槽は適度な水温のようです。

5年生の理科で、メダカのことについて学習しますが、その単元は1学期にすでに終了しています。しかし、5年生児童は引き続き、メダカの世話を続けています。メダカを見つめる児童の眼差しはとても優しいです。

夢は大きく!(8月28日)

新型コロナウィルス感染症が世界的に広がったため、今年東京で開催される予定だったオリンピック・パラリンピックが来年に延期されました。

さて、これまで体操の個人総合で数々の栄光に輝いてきた内村航平選手ですが、最近は怪我が多く、日本代表入りを逃していました。しかし、東京で開催されるオリンピックにどうしても出場したいとの思いから、これまでの6種目の合計点で争う個人総合から、鉄棒1種目に絞って、東京オリンピックで金メダルを狙うと最近報じられていました。

今日、ある男子児童と話していたら、「体操競技をやっています!」と教えてくれました。「目標はオリンピック?」と聞くと、力強く頷いてくれました。夢は大きく!目標は大きく!オリンピックは延期されましたが、1年延期されたことを前向きにとらえる選手も少なくありません。そんな姿から、それぞれの夢を児童の皆さんも膨らませてくださいね。

そなえあればうれいなし(8月27日)

4年生では1学期に「ことわざ」について学びました。いろいろ調べ、その意味についてみんなに発表したり、クラスに掲示したりしました。

今、南館階段の掲示板には「そなえあればうれいなし」のことわざについて掲示されています。9月1日は「防災の日」。自然災害は、いつかは必ずやってくると言われます。備えは大切ですね。

※南館階段の別の掲示板には、5年生が今学んでいる「敬語」について掲示されています。

セミはどこへ行った?(8月25日)

セミの大合唱がいつの間にか聞こえなくなっています。「シャンシャンシャンシャン♪」とクマゼミの鳴く中を児童が毎朝登校してきていたのですが、ずいぶんセミの数が少なくなりました。まだまだ暑い毎日ですが、確実に秋が近づいているようです。

ところで、昨日カラスのことを取り上げましたが、カラスは何を食べているのでしょうか?野菜や果物はもちろん、動物の死体、生きているものではトカゲやカエル、時にはスズメやハトなどの鳥、昆虫ではカブトムシやコガネムシ、バッタなどを食べているようです。そしてセミもカラスの大好物です。

今日、1年生が観察用の虫取りをしていましたが、いろいろな昆虫を捕まえていました。そして、なすやトマトもたくさん実っています。カラスがたくさん学校にやってくる理由がわかったような気がしました。

カラス、なぜ鳴くの?(8月24日)

なぜでしょう?朝からカラスが学校へたくさん来ています。屋上のアンテナなどに5,6羽、とまっていました。

「今日はごみを出す日やったかなあ?」「屋上にえさを運んで、みんなで食べているのかなあ?」そんなことを言っている児童もいました。

カラスは、とても賢い鳥として昔から有名です。「イソップ寓話」では、水差しの底の水を飲むために、石をたくさん入れ、水位を上げて水を飲むことに成功するカラスが登場します。実際に、例えばかたい木の実を自動車にひかせて割って食べたり、貝を空から落として割って、身を食べたりすることがあるそうです。

屋上にいるカラスに聞いてみたいですね。「なぜ、今日は集まっているのですか?」

長い廊下…(8月20日)

「廊下を走らない!」校内には数か所で児童によって作成されたポスターを見ることができます。

「走らないで!歩きましょう!」休み時間に、児童に注意する教職員の声が響きます。

長い廊下は学校の魅力の一つです。家へ帰っても、いろいろな施設を訪れても学校のような長い廊下にはなかなか出会うことができません。

でも、ここは走る場所ではありません。小学校での負傷を伴う事故は、教室や運動場・体育館に次いで、廊下・階段で多く発生しています。

安全で安心できる学校生活のために、「廊下や階段で走ることはやめましょう!」

2学期始業式で児童に話す本校校長。1学期終業式同様、ZOOMを使っての始業式でした。(8月18日)

今日から2学期!(8月18日)

今日から2学期がスタート!新型コロナウィルス感染症の影響で、8月7日から8月17日までの11日間といういつもの年より短い夏休みが終わり、一番長い学期が始まりました。

午前8時15分には、児童玄関前にたくさんの児童が並んでいましたが、できる限り人と人の距離を取り、「密」にならないようにしていました。

感染を予防しながら日常生活を送る with コロナ の時代と言われます。「感染しない」「感染させない」よう留意しながら、そして熱中症の予防にも努めながら、しっかり学び、健康の維持増進を図り、思い出いっぱいの2学期にしましょう!

明日、2学期始業式!(8月17日)

今日は、8月17日。11日間の夏休みの最終日です。暑い日が続きます。体調を崩している人がいないか心配です。

新型コロナウィルスの影響で、摂津まつりをはじめ様々なイベントが中止され、高校野球は「交流試合」が甲子園で行われています。夏休みもいつもの年より大幅に短いものとなりました。

明日から2学期が始まります。一番長い2学期ですが、今年はさらに長くなります。その分、12月25日の終業式までに、たくさんの思い出を作って欲しいと願っています。

皆さん、明日、待ってますよ!

こっちのトマトは甘いぞ~!(8月17日)

畑のミニトマトがたくさん実っています。この写真ではわかりませんが、シロテンハナムグリがトマトを食べています。シロテンハナムグリは、カブトムシやカナブン同様、腐葉土の中で育ち、クヌギなどの樹液に集まる甲虫ですが、花の蜜やナシ、ブドウなど甘いものが大好きです。最近のトマトは甘くなったとよく言われますが、学校のトマトも甘いのでしょうか?

猛暑、続く!(8月17日)

なすは高温を好む植物ですが、さすがに最近の猛暑はなすにとっても厳しいようです。また、実を育てることは、「なすの体力」をかなり消耗するようで、暑さが続くとなすも夏バテするようです。頑張ってたくさん実を実らせてくれた鳥飼なすの夏バテ対策が必要です。

ZOOMを活用した終業式で、全校児童に向けて話す本校校長。(8月6日)

今日、1学期終業式!(8月6日)

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、5月末まで続いた臨時休業。分散登校を5月中旬から始め、学校が再開された6月から徐々に本来の学校のタイムテーブルに戻し、6月15日から学級全員そろっての教育活動が始まりました。「3密」を避けながら、マスクを着用しての学校教育活動。給食では個包装のパン。行事も中止。今までに経験したことのないことの連続の1学期でした。

本日、ZOOMを活用して、1学期の「終業式」を実施しました。内容は、校長から全校児童へ向けてのお話。生活安全指導委員会担当教員からの夏休みの生活についての注意など、いつもの終業式の内容でした。しかし、体育館に集まるのではなく、校長をはじめ、マスクをしての児童への話など、「新しい生活様式」の中での終業式でした。

一日も早い新型コロナウィルス感染症拡大の終息ととともに、全校児童、保護者の皆様、そして様々なご支援をいただいた地域の皆様が健康に、安全に、そして安心して過ごされることを願ってやみません。

いつもありがとうございます!そして、これからもよろしくお願いいたします。

青い空(8月6日)

昭和20年(1945年)8月6日、広島市の朝は快晴でした。それぞれの1日が始まろうとしていた午前8時15分、上空に閃光が走りました。すさまじい熱風、爆風、さらには放射線。「被爆の後遺症」で亡くなった方も含め、広島へ投下された原子爆弾で亡くなった方は31万人以上、さらに3日後の8月9日に長崎へ投下された原子爆弾で亡くなった方を加えると2発の原子爆弾による影響で50万人以上の方が亡くなったと言われています。

今日も暑い日です。終業式の前に平和学習の時間を各学級で設けました。摂津市長からの平和への願いのメッセージを聴いた後、6年生からの「折り鶴に込められた平和への想い」の話(絵本の紹介、折り鶴の折り方の説明)を受け、全校で平和への願いを込めて、鶴を折りました。

青い空は、平和の象徴とも言われます。今日も青空です。戦争の惨禍を正しく伝え、青空のもとで子どもたちが健やかに育つことを願っています。

今日は「箸の日」(8月4日)

今日は8月4日です。8月上旬に学校で給食を食べた経験は、おそらく教職員もないでしょう。本校調理員も「こんなに暑い時期に給食を作った経験がありません。でも頑張ります!」と暑い中での調理を行っています。明日が1学期最後の給食です。

今日、8月4日は「箸の日」です。8(は)4(し)の語呂合わせですが、1975年に「わりばし組合」によって制定されたそうです。その願いは「正しい箸の使い方をして欲しい!」というものでした。

ちなみに今日は「橋の日」でもあります。

夏に実るけど、冬瓜(とうがん)!(7月30日)

「ごみ減量化」の取組みの一環として、給食の野菜くずで堆肥(たいひ)を作り、野菜を栽培しています。これは、本校給食調理員の取組みです。

今、実っているのは、「冬瓜(とうがん)」です。栄養価は高くありませんが、淡白な味わいで、煮物などにすると、とても美味しいです。

実が実るのは、7月から9月ごろ。まさに夏の野菜です。でも不思議です。なぜ冬瓜(とうがん)なのでしょうか。

それは…、切らずに丸のままで保存すると冬まで日持ちすることから、こう呼ばれるようになったそうです。

トイレのスリッパ(7月28日)

靴箱の靴がキチンと収められ、学びへの「心の準備」ができていると、以前このページで紹介したことがありました。履物の脱ぎ方、しまい方には、心の様子が表れるものです。

トイレのスリッパについては、残念なことが多いです。トイレへ行って、また教室へ。学びの直前の心の様子が少し乱れている場面を最近、よく見かけます。

トイレのスリッパ、使用した後は、落ち着いてそろえて元の場所へ!

梅雨明けはいつになる?(7月27日)

「蒸し暑い~!」「雨の日が多くて嫌~!」登校して来たばかりの児童の声です。クマゼミの鳴き声が運動場の木からも聞こえますが、空はどんより曇っています。

近畿地方の梅雨明けは、「平年」では7月21日ごろ。昨年は7月24日ごろでした。先週の予報では、「28日ごろにも梅雨明けか?」と言われていましたが、はたしてどうなるのでしょうか?

運動場もコンディションが悪く、使えないことも多くなっています。熱中症も心配ですが、やはり晴れて欲しいですね。

新型コロナウィルス感染症拡大予防も!熱中症予防も!(7月21日)

「今日は34℃ぐらいまで気温が上がるって天気予報で言ってたよ!」登校してきた児童の一人が教えてくれました。

今日も暑いです!太陽がぎらぎら輝いています!

新型コロナウィルス感染症拡大防止のための行動も求められている今年の夏です。大切な「命」を守るための行動を!(令和2年度の熱中症予防行動:環境省・厚生労働省)

図書室入口には「ねずみくんのチョッキ」の主人公「ねずみくん」がやさしく思いやりを持って、新型コロナウィルス感染防止に配慮した図書室の使い方を呼びかけるポスターを掲示しています。(7月20日)

図書室から聞こえる拍手!(7月20日)

今日も青空です。気温は33℃ぐらいまで上がりそうです。登校時から汗びっしょりになっている児童もいます。

「いつもの年やったら、今日が1学期の終業式やんなあ。」廊下でそんなことを言ってる声が聞こえてきました。今年は、臨時休業が長く続いた影響で、1学期の登校は、8月6日まで続きます。

図書室から大きな拍手が聞こえてきました。何だろうと思って、中をのぞいてみると本の読み聞かせを行っていました。新型コロナウィルス感染防止にも配慮しながら、様々な教育活動を行っています。

クマゼミが鳴く時間帯は主に日の出から午前中。午前7時頃から午前10時頃までが最もよく鳴くそうです。雨の日はほとんど鳴きません。やっと晴れたことをクマゼミも喜んでいるのでしょうか?(7月16日)

青空、おかえりなさい!(7月16日)

青空が帰ってきました。児童もニコニコ笑顔です。夕方にはまた雨の降る可能性はありますが、久しぶりの太陽と白い雲!夏を感じます!

児童玄関の前では、クマゼミの大合唱。桜の木を見上げるとたくさんのクマゼミがいました。

最高気温も30℃を超えそうです。こまめな水分補給が必要ですね。

校長室ってどんなところ⁇(7月13日)

校長室前の廊下を掃除している3年生が言っていました。「校長室の中ってどうなっているんやろう?」

校長先生の仕事って?校長室って何をするところ?校長先生のことについて、特に低学年の児童は興味津々です!

「校長先生!今度、インタビューに行ってもいいですか?」

ビデオ児童集会実施!(7月10日)

今年度第1回目の児童集会を、ビデオにより実施しました。タブレットやパソコンを活用しての、先日ビデオ撮りした前期児童会役員のあいさつ、各児童委員会委員長のあいさつと活動紹介、年間及び7月の児童会目標の紹介が、主な内容でした。

現在、体育館などに全校児童が集まる場面は設定していません。それに代わるものとして、先日は放送による朝会を実施し、今日はビデオによる児童集会を行ったものです。

話をしっかり聴ける態度を児童に育むことが朝会や児童集会での大きな目標です。今後も、様々な取組みを展開します。

なお、ビデオ児童集会の前に、6月から今日までの「きらめき賞」受賞者を発表しました。これは、さり気なく困っている人を助けるなど、目立たないけれども「きらめく行動」を行えた人を発見して、表彰するものです。小さな「きらめき」がいっぱいの学校に!

あいさつから始まる人と人とのつながり!(7月9日)

児童会活動も再開しています。7月の児童会目標は「おはよう!こんにちは!のあいさつをしよう!」です。

人は人とのつながりの中で生きています。しかし、はじめからつながっているわけではありません。あいさつは、人と人をつなぐ「魔法の言葉」。新たなつながりをつくったり、今日のつながりをもっとしっかりとしたものにする言葉なのです。

児童会では、「あいさつの輪」を広げるために、様々な取組みを行っています。あたたかい心とことばがあふれるよう、皆さん、まず自分からあいさつをしましょう!

給食!美味しいです!(7月7日)

本日のメニューは「にゅう麺汁、大豆とこうなごの揚げ煮、オーブランパン、ぶどうゼリー、牛乳」です。

児童が登校してきた頃から、調理作業に入り、大きな鍋からは湯気が上がっています。この写真を撮った10分後には、もう調理員は次の作業に移っていました。

たくさんの人数の食事を作るのは大変です。また、調理室にはエアコンが入っていますが、やはり夏は暑いです。でも、「美味しかったです!」「ごちそうさまでした!」「ありがとうございました!」の言葉で、がんばろうという元気が湧いてくるそうです。今日の給食も楽しみです!

※雨の中、1年生のアサガオが咲き始めました!強い雨に負けず、大輪の花を開いています。(7月6日)

アサガオ咲いた!(7月6日)

アサガオは奈良時代末期に、遣唐使が薬としてその種を持ち帰ったものが、日本でのはじめと言われているそうです。

その後、江戸時代にアサガオの花を楽しむために品種改良が行われ、「朝顔市」は、今も各地で開かれています。

皆さん、ご存知ですか?アサガオは、ヒルガオ科サツマイモ属の植物で、サツマイモとは非常に近い種類です。アサガオとサツマイモを接ぎ木(つぎき)して、盆栽を作ったりできるそうです。

※7月6日より、「けんこうかんさつカード」のチェックは各学級で行います。靴の履き替えをスムーズに行い、「密」にならないように注意してください。(7月3日)

心の準備!(7月3日)

味生小学校の児童が毎日少なくとも2度は通る児童用玄関。ここで靴を履き替えます。すのこの上に下靴で乗らないように注意しなければならないこともありますが、履き替えた靴は靴箱にきれいに並んでいます。

脱いだ靴をきちんとそろえるということは、次への準備ができているということです。学校は様々なことを学ぶ場です。つまり、靴をそろえるということは、一日の学びのための心の準備ができているということです。今日もしっかり学びましょう!

※放送で「不審者対応」に関する校長の話を聞き、その後各担任から具体的な心がけや対応についての話を聞きました。(7月2日)

大切な命!(7月2日)

かけがえのない命。誰の命もたった一つの大切なものです。しかし、全国のどこかで、誰かが危険な目に遭ってしまったというニュースが流れない日がありません。

味生小学校の児童の皆さんが、安心して登下校できるように、校区ではたくさんの方々が見守ってくださっています。感謝の気持ちを持って欲しいと思います。

そして、もう一つ!自分の命を自分で守るという気持ちも常に持ってください。安全・安心のまちづくり、学校づくりは、一人ひとりが取り組み、輪を広げることで実現します。

アサガオ、すくすく!(6月29日)

梅雨の晴れ間です!「じめじめした空気の入れ替えや洗濯をしましょう!」とテレビの天気予報で呼びかけていましたが、この晴れ間を学校の教育活動でも十分生かしています。

1年生は、アサガオの観察。毎日2回、自分が育てているアサガオに水をやっています。もう小さなつぼみの姿を見ることができます。たくさんのアサガオの花が、毎朝で迎えてくれる日ももうすぐですね!

摂津市立味生小学校(あじふしょうがっこう)

〒566-0043 大阪府摂津市一津屋2-19-1

電話 06-6349-1853 ファックス 06-6340-0287