○摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成29年3月31日

企業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年摂津市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第6条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いときは、実測その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める方法によることができる。

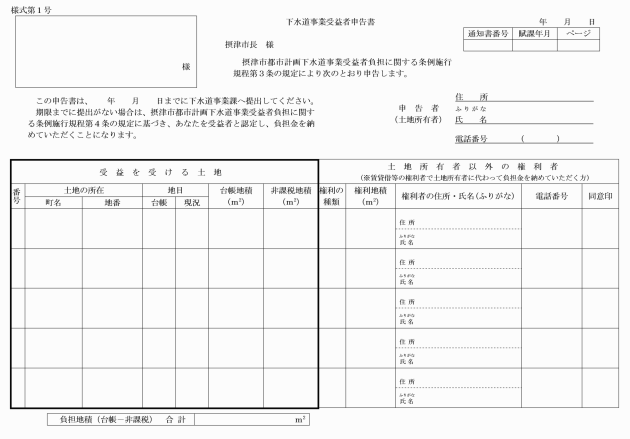

(受益者の申告)

第3条 条例第8条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により単位負担金額を定める場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 条例第9条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

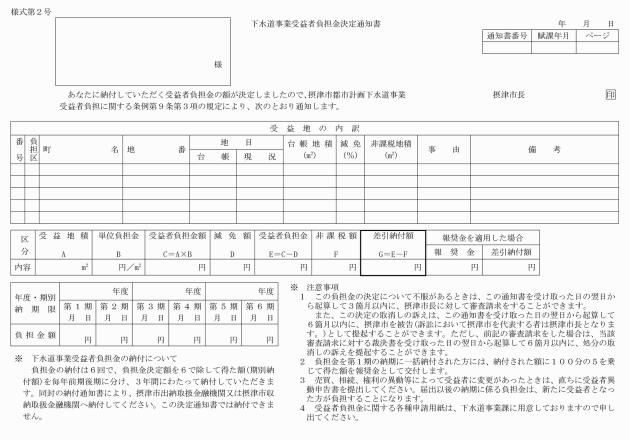

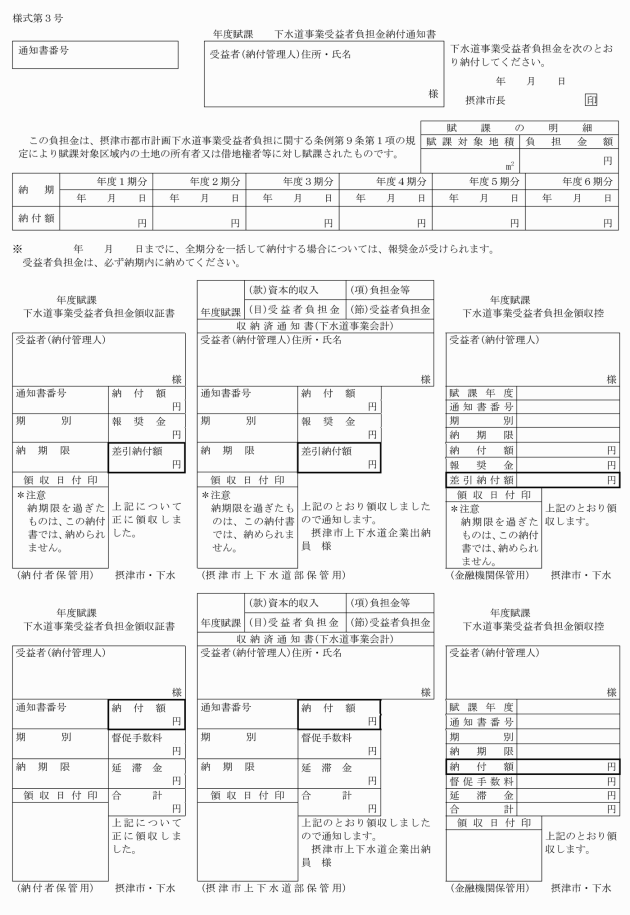

(負担金の納期等)

第7条 受益者は、条例第9条第1項の規定により賦課された負担金の額を6で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度の次に掲げる納期に納付しなければならない。この場合において、各期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期に係る期別納付額に合算するものとする。

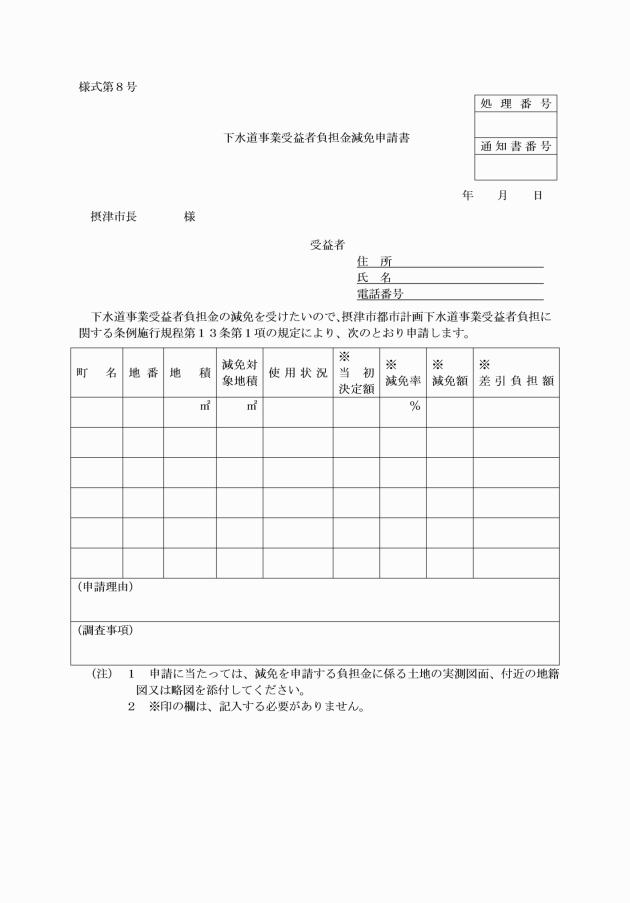

(1) 前期 9月1日から同月末日まで

(2) 後期 2月1日から同月末日まで

2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることがある。

3 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第3号)により行うものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第9条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、第5条の通知書に記載された負担金の全額を初年度の前期の納期に納付することをいう。

2 受益者が負担金を一括納付したときは、当該受益者に対し、当該納付した負担金の額に100分の5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を報奨金として交付する。

(1) 報奨金の額が100円未満であるとき。

(2) 条例第11条第2項の規定により減額された負担金であるとき。

(繰上徴収)

第9条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であってもその納期限を繰り上げて当該負担金を徴収することがある。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

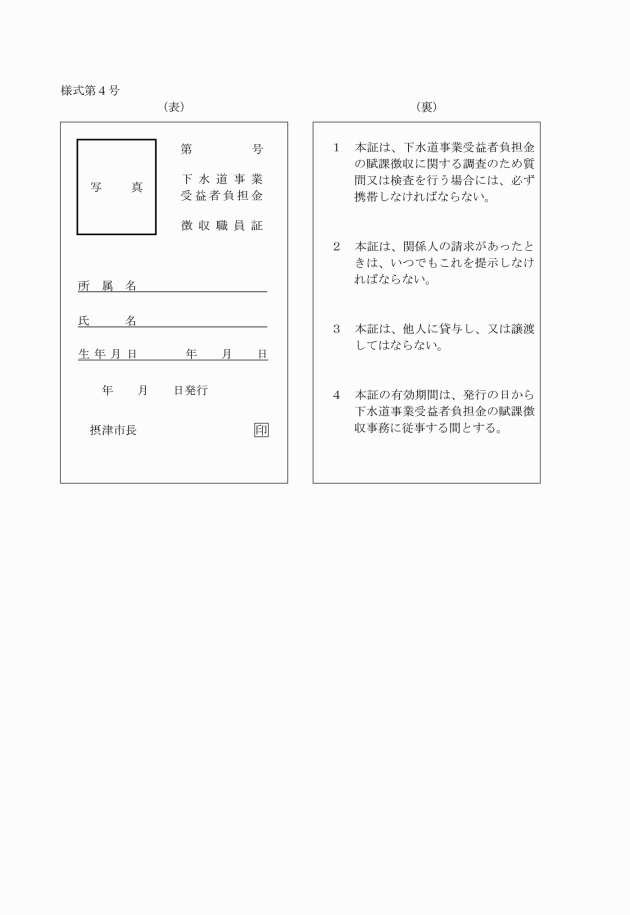

(負担金徴収職員証)

第10条 次に掲げる事務に従事する職員は、その職務を行う場合には、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 負担金の賦課徴収に係る調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 徴収金の滞納者に係る財産の差押えに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、負担金の賦課徴収に関すること。

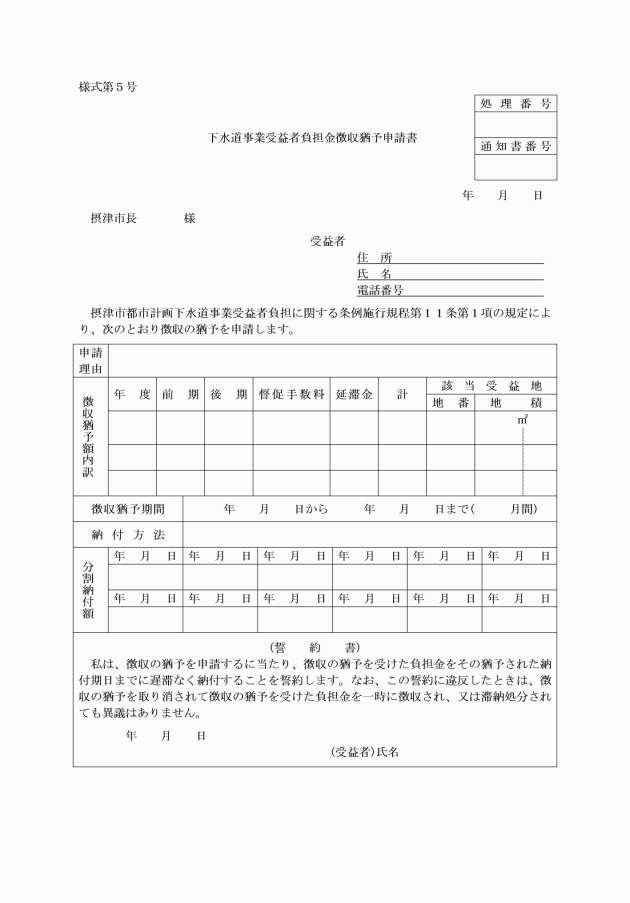

3 前項の規定により徴収の猶予をした場合におけるその猶予の期間は、1年以内で管理者が認める期間とする。

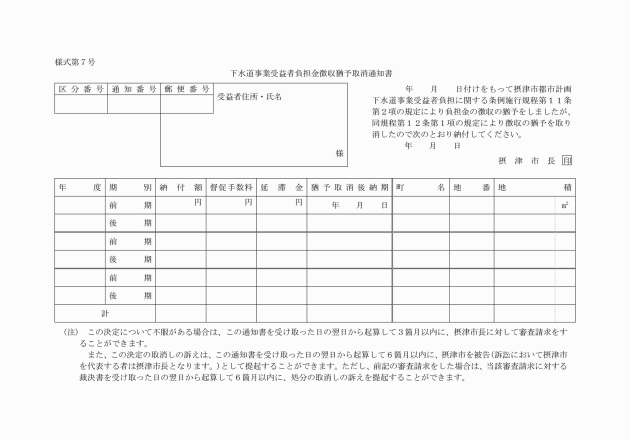

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 管理者は、前条の規定により徴収の猶予を受けた受益者について、財産の状況その他の事情の変更によりその徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その徴収の猶予に係る負担金を一時に徴収することがある。

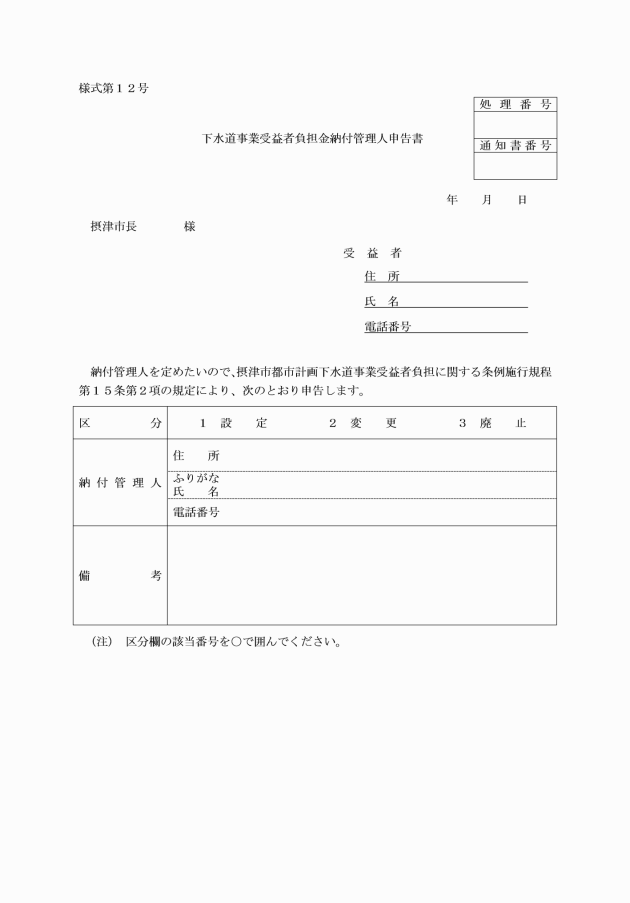

(納付管理人)

第15条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、市内に住所等を有する者のうちから、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させる者(以下「納付管理人」という。)を定めることができる。

2 受益者は、納付管理人を定めようとするときは、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第12号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

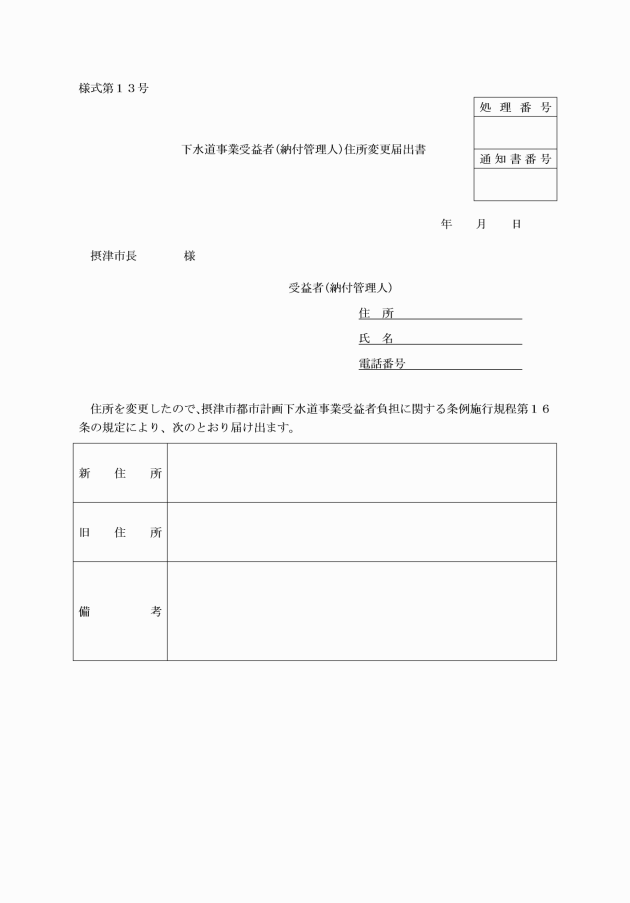

(住所等の変更)

第16条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日企業規程第6号)抄

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免運用基準表

減免の対象となる土地等 | 減免の割合(%) |

1 国、独立行政法人又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | |

(1) 国立又は公立の学校用地 | 75 |

(2) 国立又は公立の社会福祉施設用地 | 75 |

(3) 公立施設用地 | 75 |

(4) 一般庁舎用地 | 50 |

(5) 企業用財産となっている土地 | 25 |

(6) 公営住宅用地 | 0 |

(7) 国立又は公立の病院用地 | 25 |

(8) 警察署又は派出所用地 | 50 |

(9) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 |

(10) 普通財産である土地 | 0 |

2 公共性のある私道路敷で公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | 100 |

3 消防団が所有し、又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100 |

4 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地その他これに類する敷地 | 75 |

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 |

6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項又は第3項に規定する事業を行うために経営する施設に係る土地(施設管理者又は職員等の住居に使用する敷地を除く。) | 75 |

7 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で教育の目的に使用する土地(施設管理者又は職員等の住居に使用する敷地を除く。) | 50 |

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院及び教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地 | |

(1) 墓地 | 100 |

(2) 境内地 | 50 |

9 鉄道用地 | |

(1) 踏切道用地 | 100 |

(2) 軌道用地(プラットホームを含む。) | 25 |

(3) 軌道用地以外の土地 | 0 |

10 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者の当該生活扶助期間中の期別納付額に対する減免 | 100 |

11 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(これに準ずる施設を含む。)に係る土地(施設管理者又は職員等の住居に使用する敷地を除く。) | 75 |

12 下水道事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 管理者が定める割合 |

13 その他実情に応じ減免することが必要と管理者が認める土地 | 管理者が定める割合 |

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)

(令3企業規程6・一部改正)