○摂津市消防本部消防水利設置規程

昭和51年8月9日

消本規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、消防に必要な水利及び消防の用に供しうる水利(以下「消防水利」という。)並びに水利標識の設置等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(区分)

第2条 消防水利は、次の各号に区分する。

(1) 公設水利 消防本部が管理する消火栓及び防火水そう等とする。

(2) 指定水利 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、消防水利として消防長が指定したものとする。

(3) その他の水利 前各号以外の消防水利とする。

(要件)

第3条 消防水利は、原則として次の要件を備えていなければならない。

(1) 消防車が容易に接近部署できること。

(2) 常時取水可能な貯水量が40立方メートル以上、又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続して40分以上の給水能力を有するものであること。

(3) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

(4) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(公設水利の設置)

第4条 公設水利の設置は、次の基準による。

(1) 公設水利は、おおむね140メートル以下の相互間隔で設ける。

(2) 消火栓は、原則として口径150ミリメートル以上の水道管に設ける。

(3) 防火水そうは、原則として消火栓不足地域又は延焼危険地域に設ける。

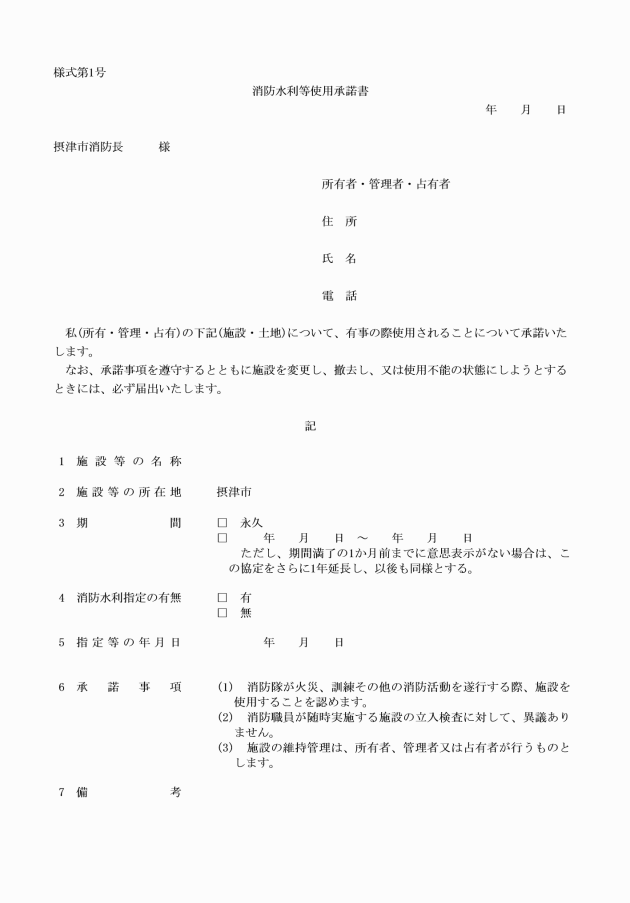

(水利の指定)

第5条 消防水利の指定は、原則として公設水利不足地域に設置する。

2 指定水利を設置するとき、又は私有地を使用して公設水利を設置する必要を認めるときは、当該水利又は当該土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)の承諾を得なければならない。

(平14消本規程1・一部改正)

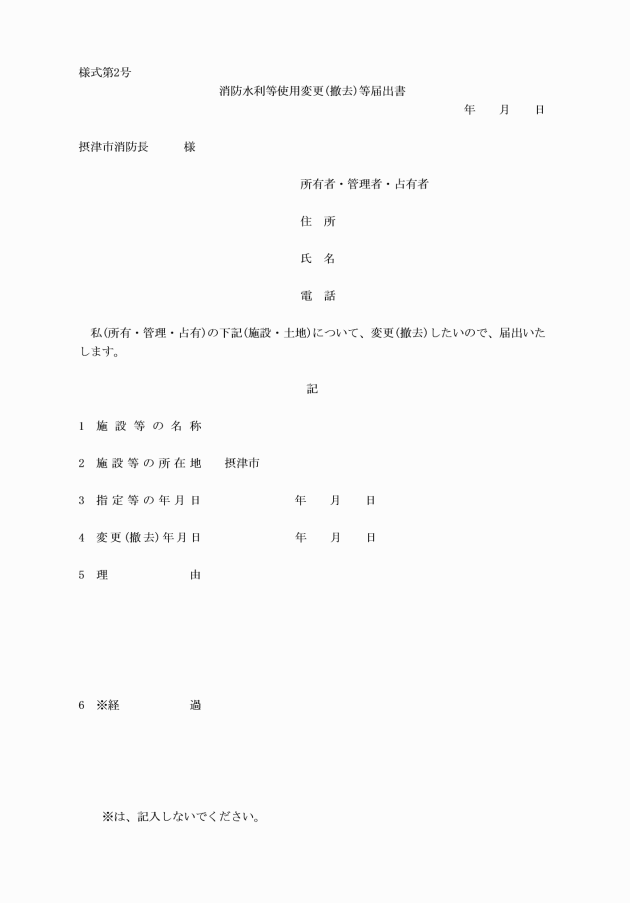

(指定水利の変更、撤去等)

第6条 法第21条第3項の規定により、所有者等から指定水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置く旨の届け出を受けたときは、協議のうえこれを処理する。

(平14消本規程1・平17消本規程1・一部改正)

(水利標識)

第7条 公設水利の標識は、標柱式消火栓標識、巻付式消火栓標識、又は防火水そう標識とし、消火栓の位置又は防火水そう等の吸水口若しくは吸管投入口部分から、おおむね5メートル以内に掲げる。

2 指定水利の標識は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2の規定により掲げるほか前項による。

(規格等)

第8条 公設水利施設の規格は、次のとおりとする。

(1) 消火栓は、呼称65ミリメートルの口径を有する地下式とし、水道管の口径が300ミリメートル未満のものに設置する場合にあっては、単口消火栓、水道管の口径が300ミリメートル以上のものに設置する場合にあっては、双口消火栓とする。

(2) 防水水そうは地下式とし、40立方メートル以上の貯水能力を有するものとする。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月1日消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月29日消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月9日消本規程第5号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(平17消本規程1・全改、令3消本規程5・一部改正)

(平17消本規程1・全改、令3消本規程5・一部改正)