○摂津市水道事業給水装置の工事等に関する規程

昭和47年5月1日

水道企業規程第3号

〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の給水装置の工事等について必要な事項を定めるものとする。

(平29企業規程13・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において「直接給水するもの」とは給水栓まで、「受水槽を設けるもの」とは受水槽まで、それぞれ本市の水圧により給水する給水装置をいう。

(給水装置の構造)

第3条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、給水器具及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

2 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の範囲)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又は摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事の範囲は、次のとおりとする。

(1) 直接給水するものにあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から給水栓までとする。

(2) 受水槽を設けるものにあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から受水槽の給水口までとする。

(平29企業規程13・一部改正)

2 給水栓を3階以上の階に設置する建物に直結直圧式(受水槽を経由せず配水管の水圧で直接給水する方式をいう。)又は直結増圧式(受水槽を経由せず給水管の途中に増圧ポンプを接続して給水する方式をいう。)による給水を行うための給水装置工事をしようとする者は、条例第13条第1項の申込みをする前に、3・4・5階建直結直圧式給水協議書又は直結増圧式給水協議書を管理者に提出しなければならない。

(令3企業規程5・一部改正)

(利害関係人の同意書等)

第6条 条例第13条第2項に規定する利害関係人の同意書その他必要な書類等は、次に掲げるものをいう。

(1) 私有給水管から分岐して給水装置を設置するときは、当該給水管の所有者の同意書等

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、当該土地所有者の同意書等

(3) 前2号に規定する場合において、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定の適用があるときは、同法第213条の2第3項の規定による通知をしたことが確認できる書類

(4) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書等又は給水装置工事申込者の誓約書

(5) 管理者が必要と認めるときは、給水装置工事の申込みに係る建築物の確認書

(平18水道企業規程1・平29企業規程13・令2企業規程9・令5企業規程7・一部改正)

(給水装置工事の施行)

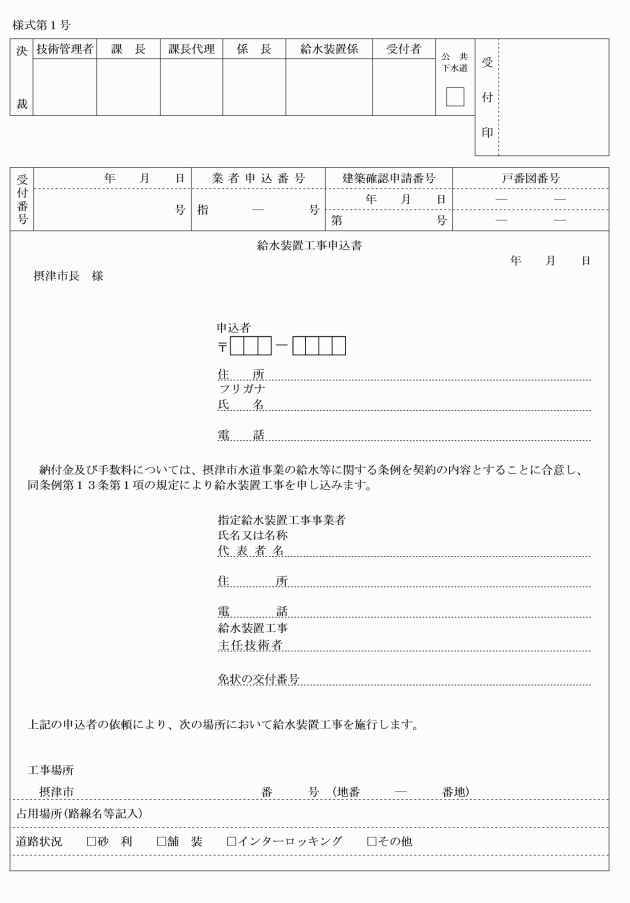

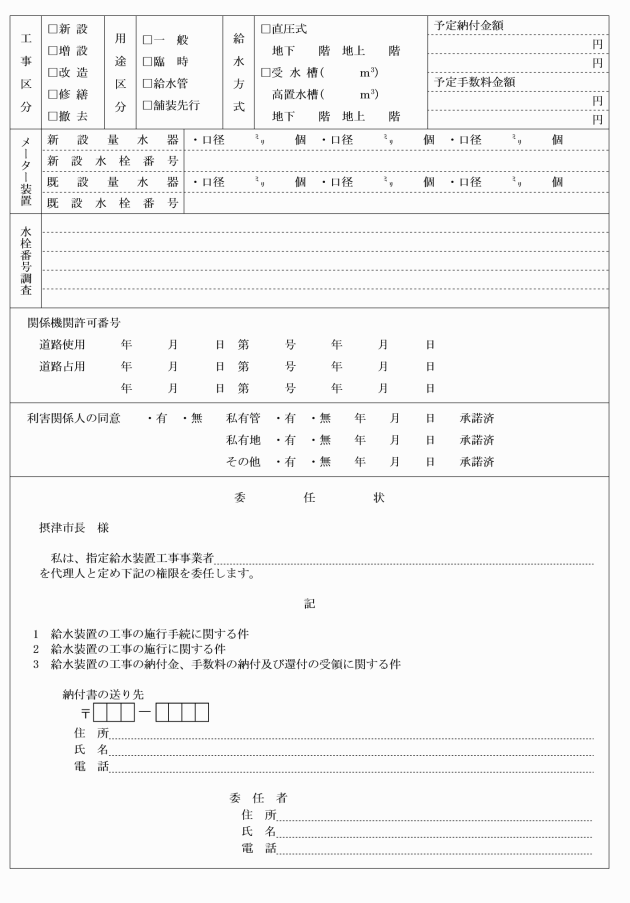

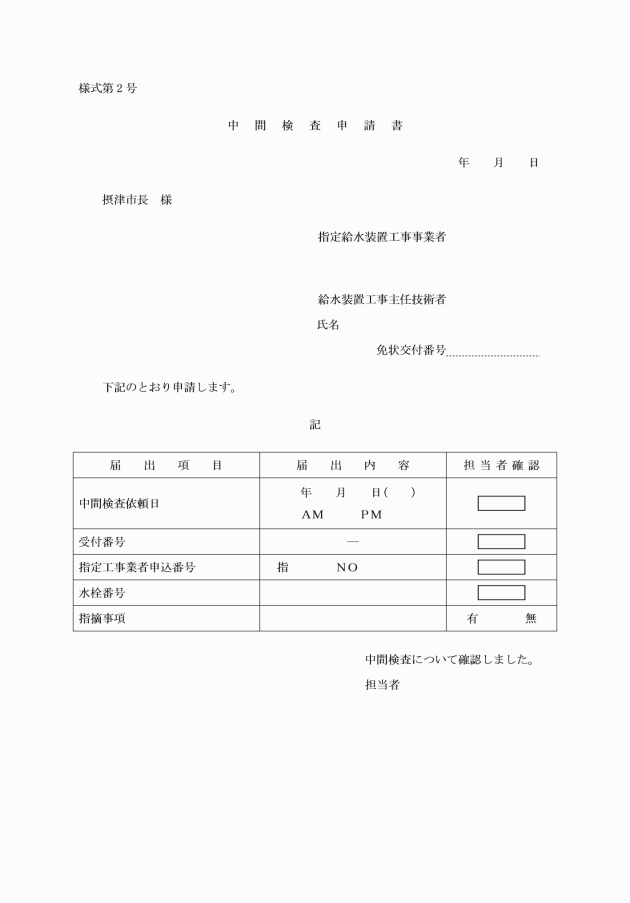

第7条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行するときは、給水装置工事申込書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受水槽を設ける給水装置工事については受水槽以降の設備に係る設計図書を1部提出しなければならない。

(給水装置工事の変更及び取下げ)

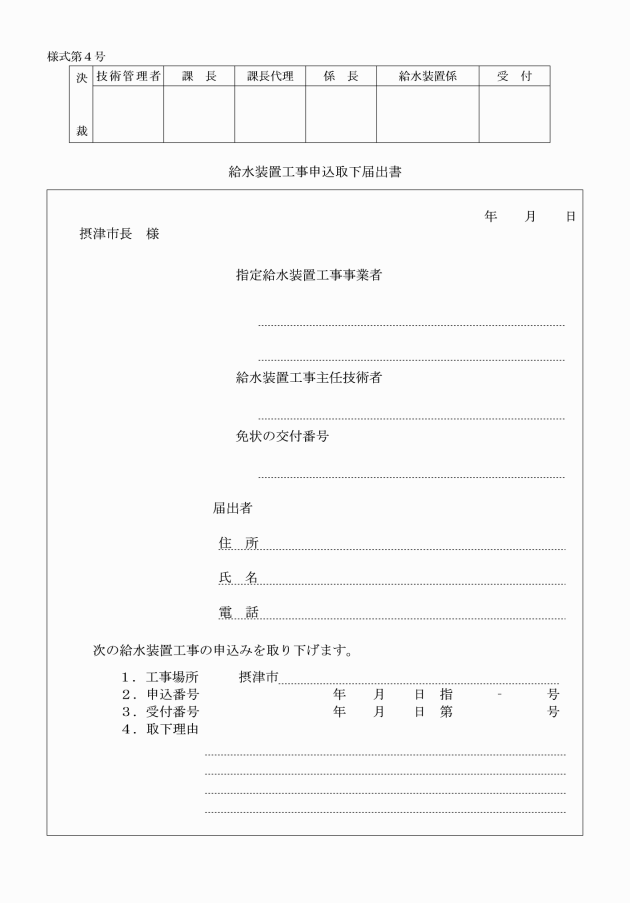

第7条の2 給水装置工事申込者は、給水装置工事を変更しようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 給水装置工事申込者は、給水装置工事の申込みの取下げをしようとするときは、直ちに給水装置工事申込取下届出書(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。

(令3企業規程7・一部改正)

(給水管の口径)

第8条 分岐しようとする給水管及びメーター等の口径は、その用途、所要水量及び同時使用率等を考慮し、上下水道部長(以下「部長」という。)がこれを定めるものとする。

(平28水道企業規程2・一部改正)

(給水管の分岐方法)

第9条 給水管は、原則として口径300ミリメートル以下の配水管から分岐しなければならない。

2 前項の分岐の方法は、次の基準による。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を得なければならない。

(1) 配水管から分岐する給水管は、分水栓の損傷を防ぐため相当のたるみをもたせ、分岐方向は当該配水管の布設してある道路の境界線(分岐箇所が道路の交差点にある場合は境界線の延長)までは原則として配水管とほぼ直角にしなければならない。

(2) 給水管の分岐、切取、穿孔等については、市が指示した工法で施行しなければならない。

(3) 分水栓の取付間隔は、0.3メートル以上としなければならない。

(4) 配水管に分水栓を取り付ける場合は、サドルバンドを使用しなければならない。

(5) 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。

(令2企業規程9・一部改正)

(給水管の接合方法)

第10条 給水管の接合方法は、次の基準により行わなければならない。

(1) ビニールライニング鋼管は、鋼管用ソケット等鋼管用異形管を用いて行わなければならない。

(2) ビニール管は、ビニール管用接着剤を用いて行わなければならない。

(3) 鋳鉄管は、メカニカルジョイント、タイトン等を用いて行わなければならない。

(令2企業規程9・一部改正)

(給水管の保護措置)

第11条 給水管の保護措置は、次の基準により行わなければならない。

(1) 給水管の露出部分が凍結又は外傷のおそれがあるときはその部分を麻布、綿布、その他これに類する適当な材料で被覆しなければならない。

(2) 給水管の露出部分が0.6メートル以上におよぶ時は、たわみ、震動等を防ぐため適当な間隔につかみ金物その他を用いて建造物等に固定しなければならない。

(3) 開渠を横断して給水管を布設する時は、高水位以上の高さに架設し、給水管の折損のおそれがある場合は、給水管の保護のため鞘管の中に入れ、又は支柱を設ける等適切な措置を講じなければならない。

(4) 軌道の下を横断して給水管を布設する時は、コンクリート管の中に入れる等給水管保護のため適切な措置を講じなければならない。

(5) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれがある個所に布設する給水管にはアスファルトジュートを巻き、又は防蝕塗料を施す等防蝕のため適切な措置を講じなければならない。

(6) 電蝕のおそれのある個所に布設する給水管にはアスファルトジュートを巻く等電蝕防止のため適切な措置を講じなければならない。

(7) 給水管には水撃作用によって管に損傷を与えるような機械、又は器具を直結してはならない。

(給水管の埋設)

第12条 給水管の埋設の深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示によるものとし、その他の部分にあっては0.3メートル以上としなければならない。

(逆流防止措置)

第13条 逆流防止措置を要する場合における基準は、次の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 受水槽又はプール等汚染の原因となるおそれがある施設へ給水する場合は、給水口は落し込みとし、溢流面より給水管の口径の2倍以上の高さに設けなければならない。ただし、水泳プールへ給水する場合において管理者が適切な逆流防止措置を講じたものと認める時は、この限りでない。

(2) 大便器には、ハイタンク又はロータンクを設置し、給水管を直結してはならない。

(3) 冷房器、温水器等の特殊機械器具は有効な真空破壊装置等適切な逆流防止措置を備えた場合のほかは給水管と直結してはならない。

(止水栓及び仕切弁の設置)

第14条 止水栓及び仕切弁の設置は、次の基準により行わなければならない。

(1) 配水管から分岐した給水管には、原則として当該配水管の布設してある道路の境界線付近(分岐個所が道路の交差点にある場合は境界線の延長)に止水栓又は仕切弁を設けなければならない。ただし、直結止水栓を使用する場合はこの限りでない。

(2) 他の給水装置から分岐した給水装置にメーターを取り付ける場合においては、既設給水装置を含む各給水装置のメーター流入口側に1個の止水栓又は仕切弁を設けなければならない。

(3) 口径50ミリメートル以上のメーターを取り付ける給水装置には、メーターの前後に止水栓又は仕切弁を設けなければならない。ただし、第1項の規定による止水栓又は仕切弁がメーターの位置に近い時及びメーター以後の延長が小さい時は、管理者の許可を得て止水栓又は仕切弁を設けないことができる。

(異形管の変形又は切断の禁止)

第15条 異形管は、工事の施工上やむを得ない場合のほか、変形又は切断してはならない。

(鋳鉄直管の切断使用)

第16条 鋳鉄直管を切断して使用する場合においては、工事の施工上やむを得ない場合のほか、切断の長さは甲切管で0.6メートル以上とし、乙切管で1.0メートル以上としなければならない。

(メーターの設置)

第17条 メーターは、次の基準により設置しなければならない。

(1) 直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。ただし、特別の事由があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

(3) メーターは、点検、取替え又は修繕に支障のない位置に設置するものとする。

(4) 鋳鉄管又は耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用する給水装置には、所定のメーターユニオン(口径50ミリメートル以上は所定のフランジ及び短管)をメーターの前後に使用しなければならない。

(5) 受水槽を設けるもので、口径50ミリメートル以上のメーターについては、メーター流出側部分に流量調整弁を取り付けなければならない。

(6) メーター設置後において、給水を受ける建築物等には水栓番号を掲示しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、メーターの設置場所を変更させるものとする。

3 メーターの設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(令2企業規程9・一部改正)

(メーター等の保護)

第18条 メーター、止水栓、仕切弁、地下式消火栓、その他必要と認めるものにはボックスを使用して保護しなければならない。

(私設消火栓の設置)

第19条 私設消火栓を設置しようとする時は、給水装置と併用してメーター以後に設置しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は管理者の許可を得て単独に設置することができる。この場合、管理者は設置者に対し条件を付することができる。

(受水槽の設置)

第20条 受水槽の設置は、次の基準により行わなければならない。

(1) 受水槽の設置場所は明るく点検の容易なところとし、浄化槽並びに汚水ます等に接近してはならない。

(2) 受水槽の構造は原則としてFRP製とし、内外面共防水処理を施し、水密性の高いものでなければならない。

(3) 受水槽には溢流管、泥吐管及び止水弁を設けなければならない。

(4) 受水槽の高水位は原則として地上より1.0メートル上げるものとし、かつ、給水口は落込みとしなければならない。

(5) 受水槽溢流口と給水管の高差は管径の2倍以上とし、溢流管には防虫網を取り付け排水管と接続してはならない。

(6) 2階以上の中高層建築物又は、1時間に大量使用する事業所その他常時水を使用して運転等をしなければならない機械を設備するものにあっては、受水槽を設けなければならない。ただし、部長が認めるものにあってはこの限りでない。

(7) 受水槽の容量は、管理者が別に定める。

(8) 受水槽を設置する場合には、給水を開始する前に水質検査を実施するものとし、飲料として適当と認めたものでなければ給水を開始しない。

(道路部分の給水管)

第21条 給水管を道路に布設する場合には、耐衝撃性硬質塩化ビニール管又はダクタイル鋳鉄管を使用し、道路に平行して施行しなければならない。ただし、通路等重量物の通過するおそれのない場所で、管理者の許可を得た場合にはこの限りでない。

(禁止事項)

第22条 次の各号のいずれかに該当する設備又は器具を用いる設計及び施工をしてはならない。

(1) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのある加圧、その他ポンプとの直結

(2) 圧力水槽及び密閉水槽との直結

(3) 井戸水、河水、その他供給管との直結

(4) 引込給水管相互の連絡

(5) 給水管に汚水の逆流するおそれのある装置又は機械器具との直結

(令3企業規程5・一部改正)

(撤去工事)

第23条 給水装置の撤去工事の場合、分水栓を使用して分岐したものについては分水栓止めとし、丁字管を使用して分岐したものについては丁字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。

(設計審査)

第24条 指定給水装置工事事業者は、条例第14条第2項に規定する設計審査を受けるときは、給水装置工事申込書に設計図書を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、管理者が指定する期間内に手直しを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(給水装置工事主任技術者の立会い)

第26条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、水道法(昭和32年法律第177号)第17条第1項の規定による給水装置の検査を行う必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し給水装置工事主任技術者の立会いを求めるものとする。

(報告又は資料の提出)

第27条 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し必要な報告又は資料の提出を求めるものとする。

(設計及び施工基準)

第28条 給水装置の設計及び工事についてこの規程に定めのない事については、管理者の指示する基準によらなければならない。

(細則)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 摂津市水道事業所給水装置の工事等に関する規程(昭和44年水道企業規程第6号)は、この規程施行の日から廃止する。

附則(昭和60年11月1日水道企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月31日水道企業規程第3号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月30日水道企業規程第4号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成9年12月18日水道企業規程第6号)

この規程は、平成9年12月19日から施行する。ただし、第4条、第5条、第6条、第7条、第24条、第25条、第26条及び第27条の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成18年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日水道企業規程第2号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日企業規程第13号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月30日企業規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月31日企業規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日企業規程第7号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日企業規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3企業規程7・全改)

(令2企業規程9・全改、令3企業規程7・一部改正)

(令2企業規程9・全改、令3企業規程7・一部改正)

(令3企業規程7・追加)