○摂津市介護保険法施行細則

平成12年3月30日

規則第6号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「利用者負担額」とは、被保険者が法の規定に基づき介護給付又は予防給付を受けた際、当該被保険者が負担する費用をいう。

(被保険者の資格に係る届出等)

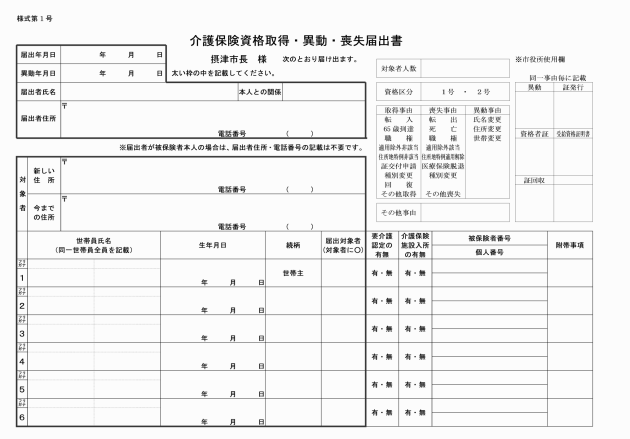

第3条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届出書(様式第1号)とする。

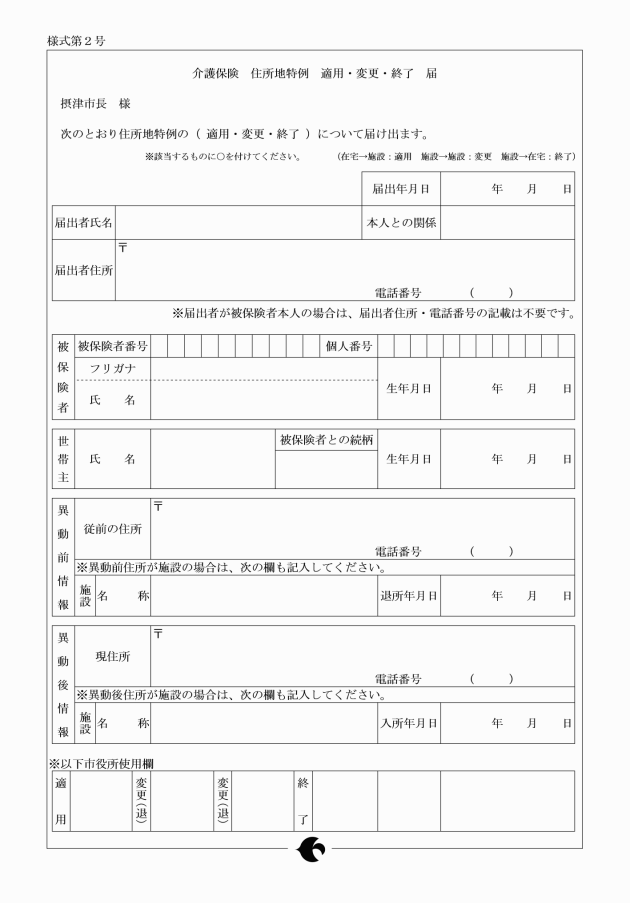

2 施行規則第25条の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。

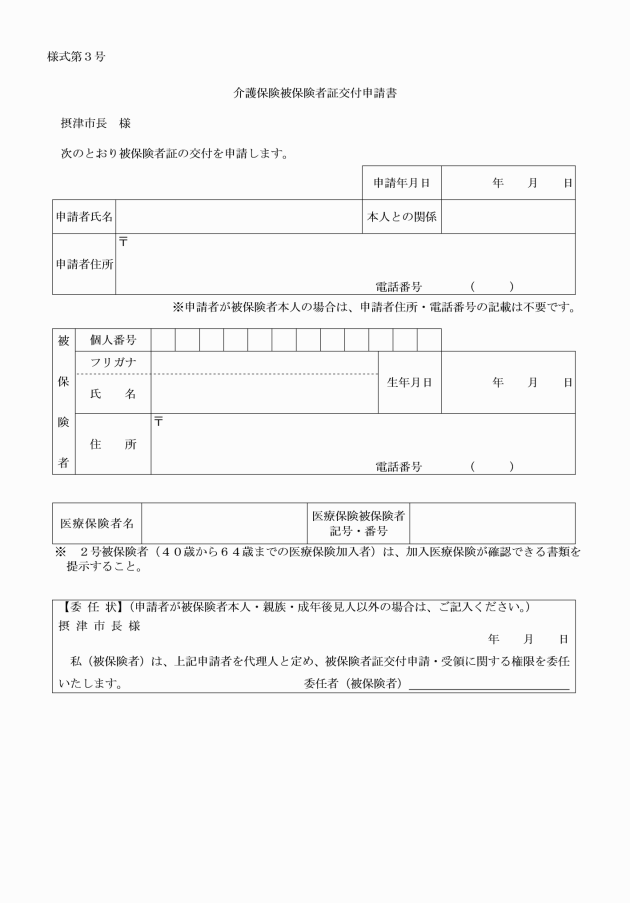

3 施行規則第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。

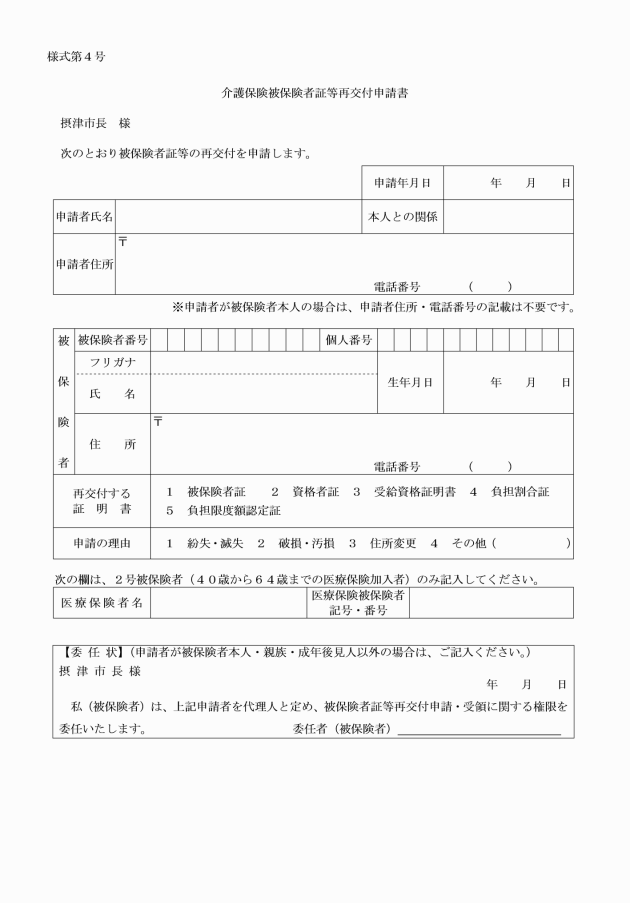

4 施行規則第27条第1項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)

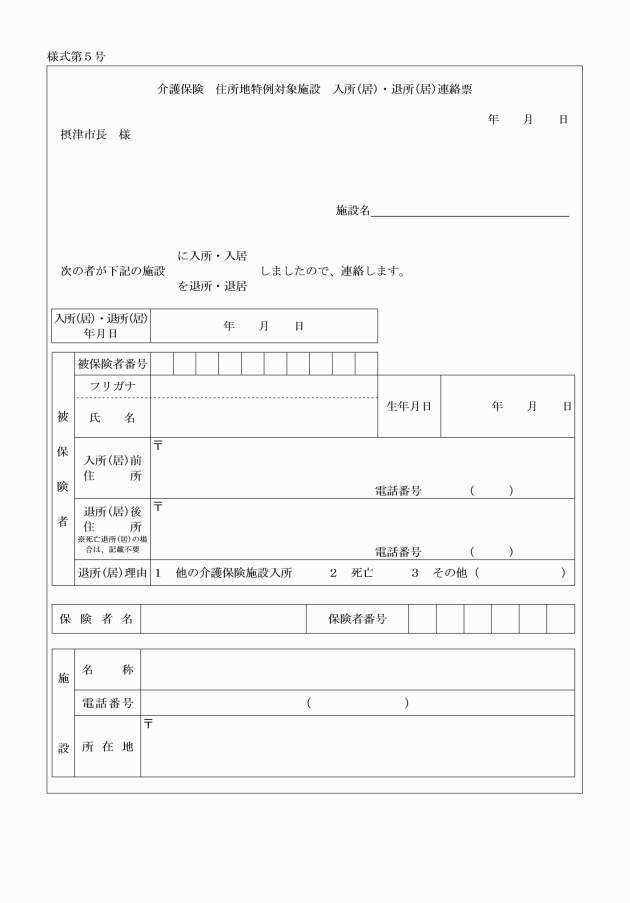

第4条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設の長は、入所又は入居中の被保険者が、同項及び同条第2項に規定する住所地特例対象被保険者に該当したとき又は該当しなくなったときは、介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則32・一部改正)

(要介護認定等)

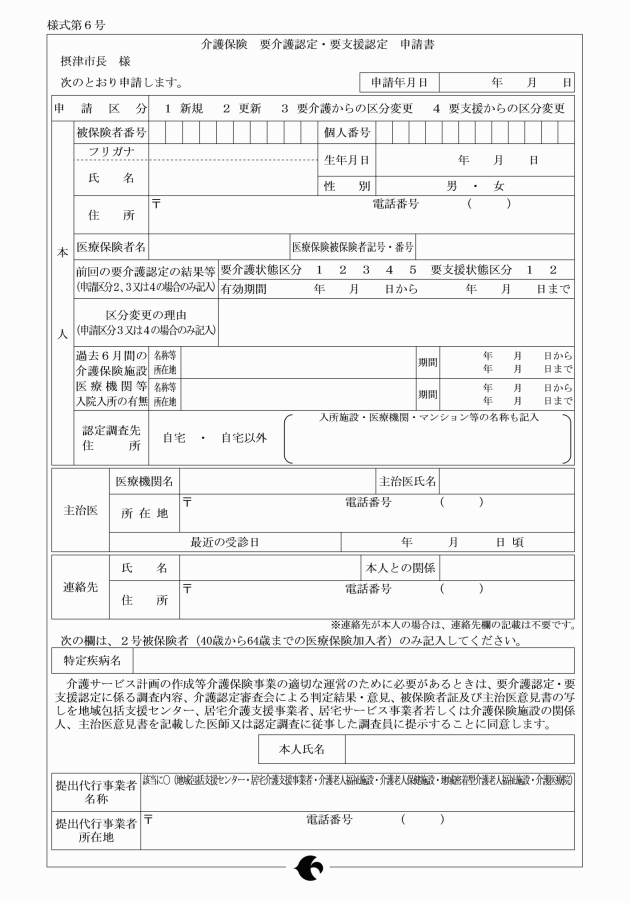

第5条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第6号)とする。

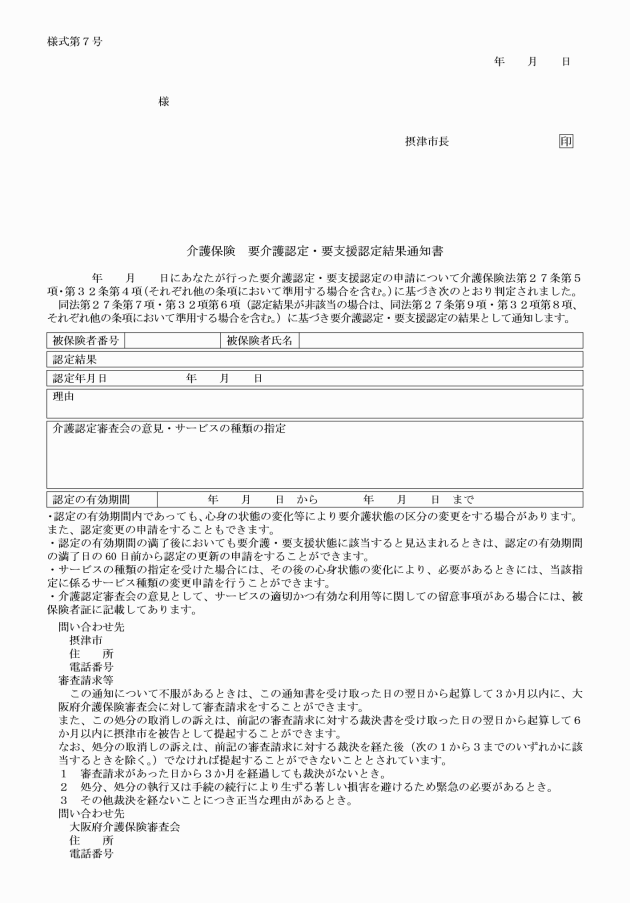

2 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

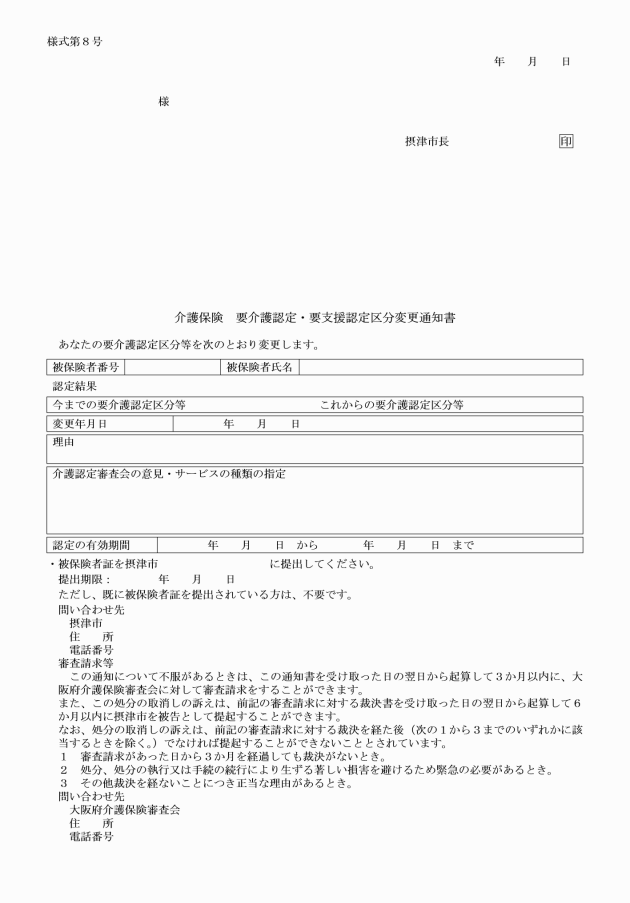

3 法第29条第2項において準用する法第27条第7項及び法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項の規定による変更の認定に係る通知は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平23規則28・令6規則12・一部改正)

第6条 削除

(令6規則12)

(サービスの種類の指定の変更)

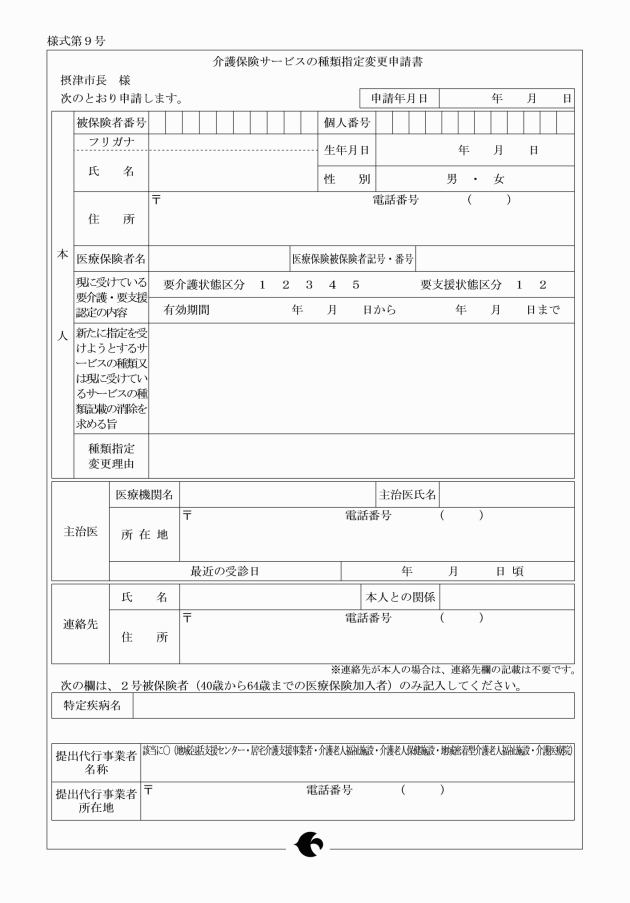

第7条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)とする。

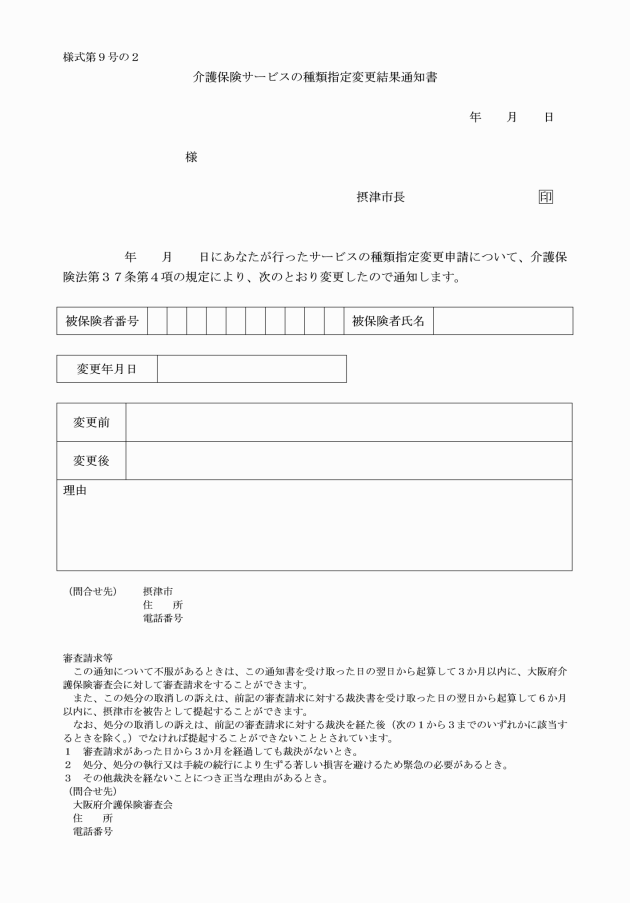

2 法第37条第5項の規定によるサービスの種類の変更に係る通知は、介護保険サービスの種類指定変更結果通知書(様式第9号の2)により行うものとする。

(平23規則28・一部改正)

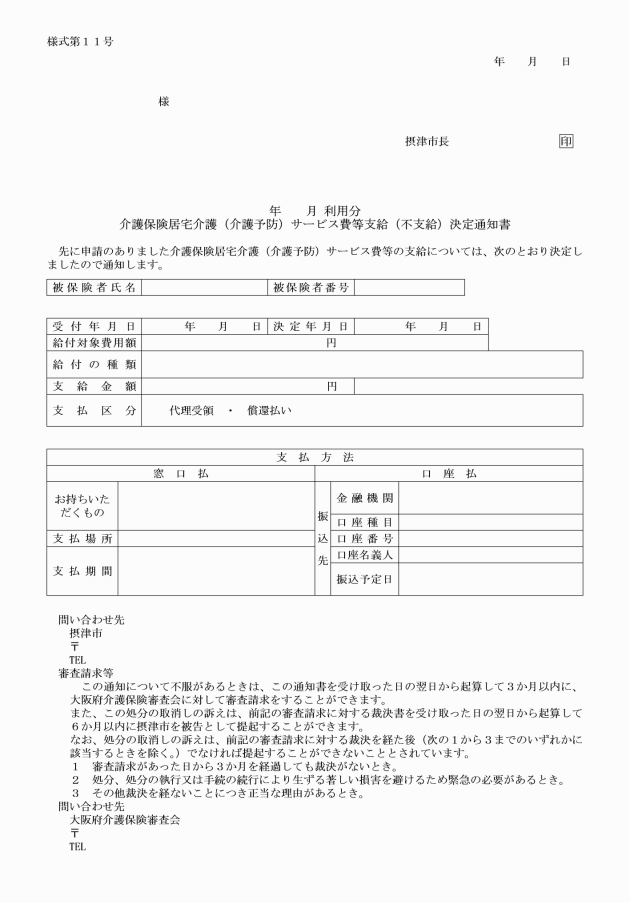

(居宅介護サービス費等の支給の申請及び決定)

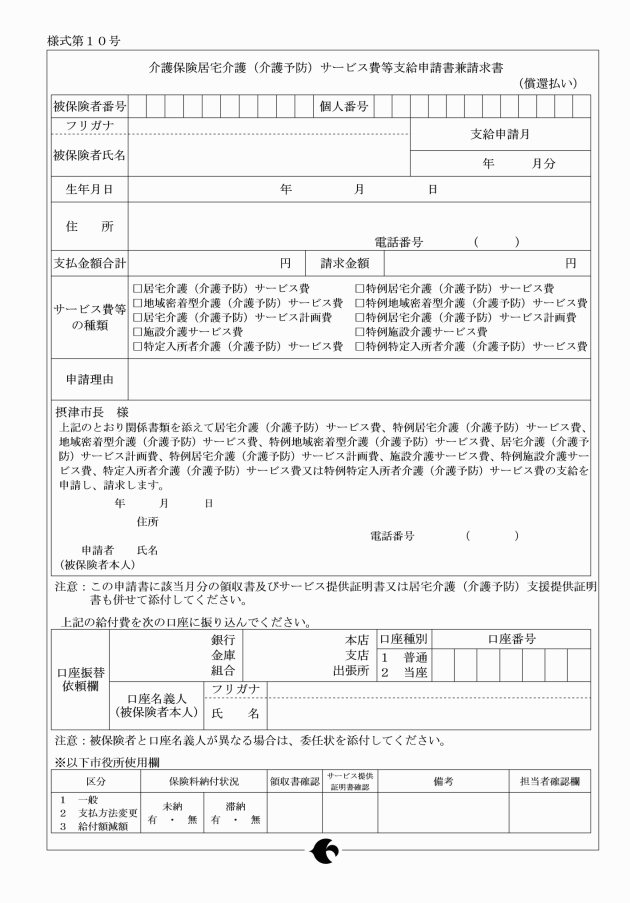

第8条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項又は第61条の4第1項の規定による支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書兼請求書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

(平13規則19・平18規則32・平23規則28・平27規則25・令4規則49・一部改正)

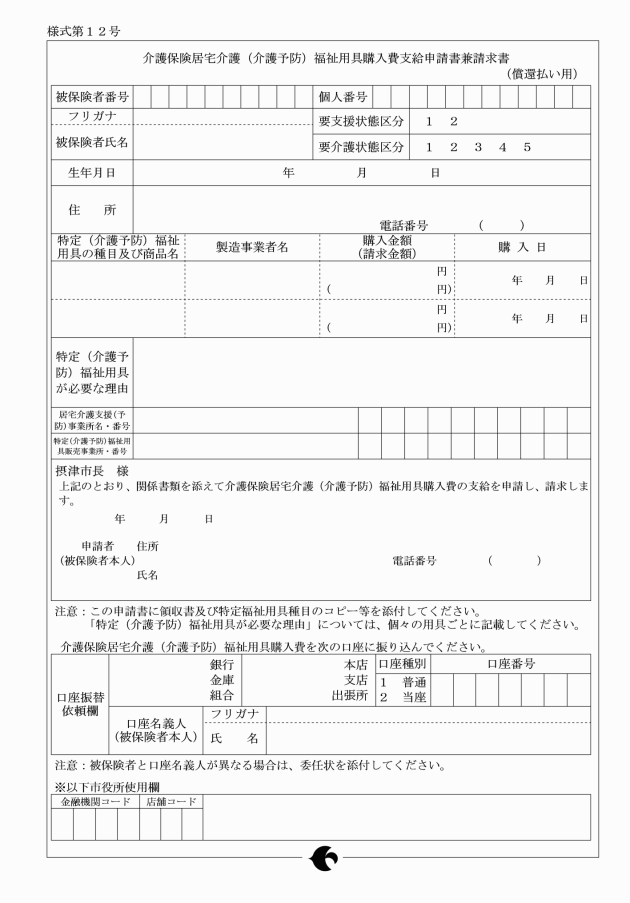

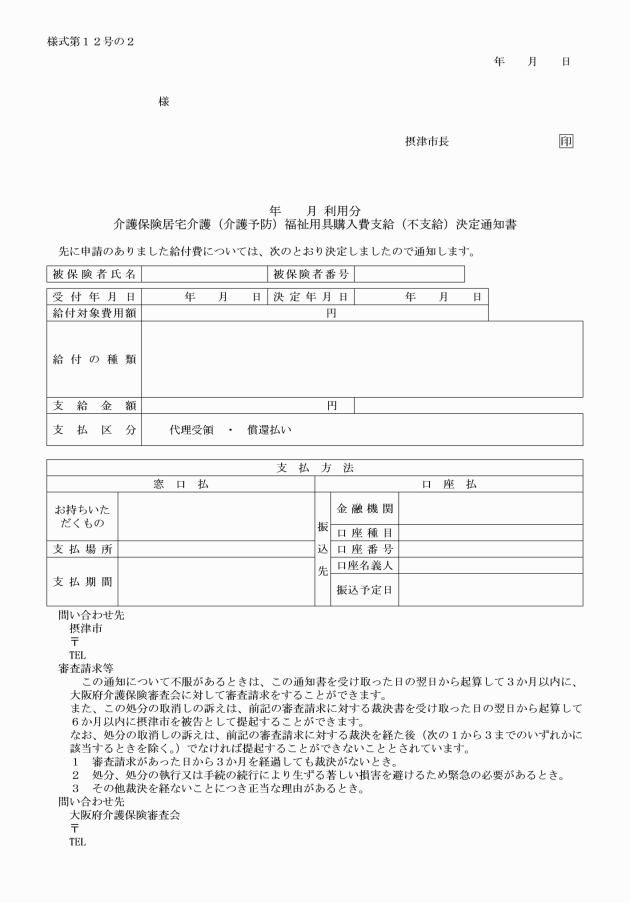

(居宅介護特定福祉用具購入費等の支給の申請及び決定)

第9条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(様式第12号)とする。

2 市長は、施行規則第71条第1項又は第90条第1項の申請について、その可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第12号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平18規則32・平23規則28・令4規則49・令6規則12・一部改正)

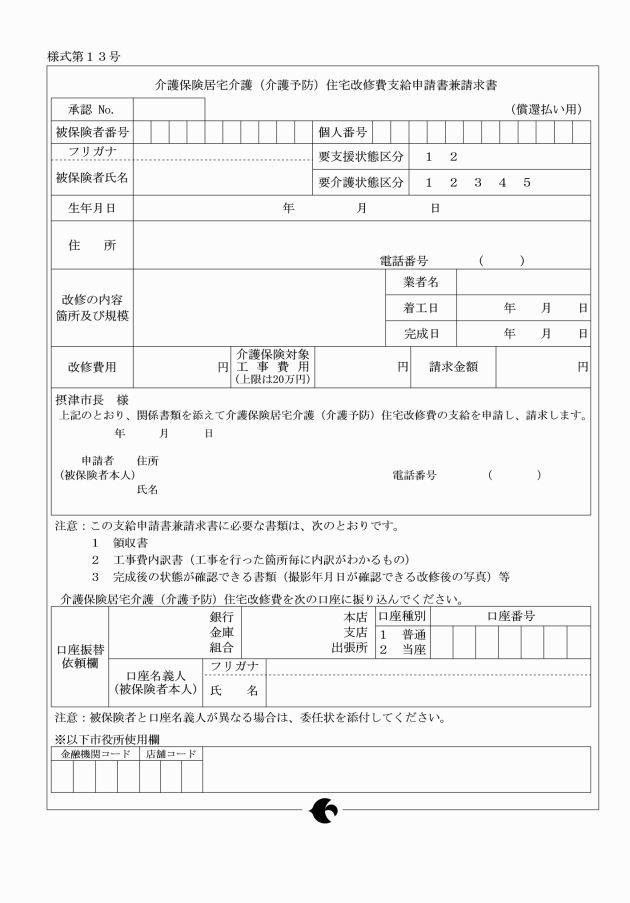

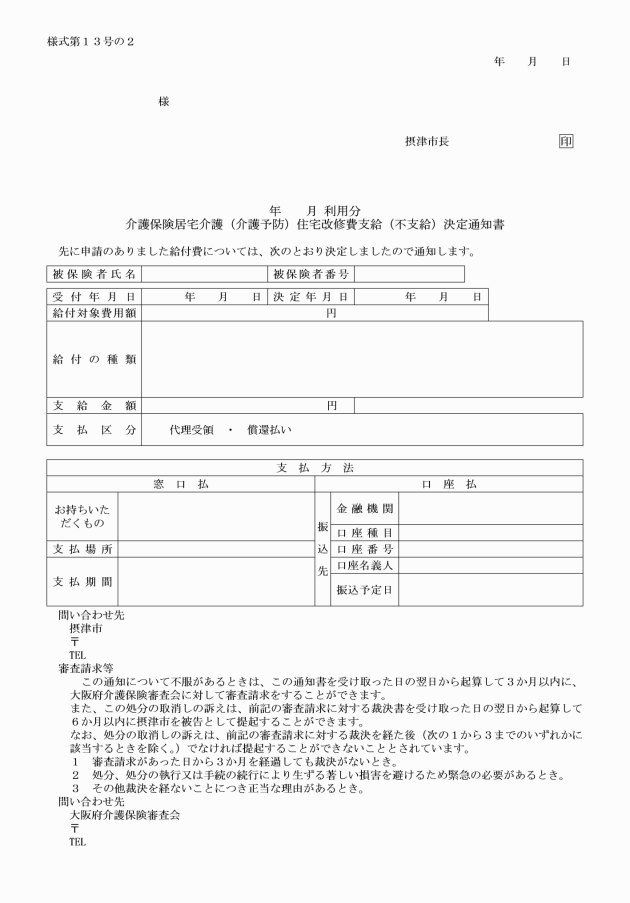

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請及び決定)

第10条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼請求書(様式第13号)とする。

2 市長は、施行規則第75条第1項又は第94条第1項の申請について、その可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第13号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平18規則32・平23規則28・令4規則49・一部改正)

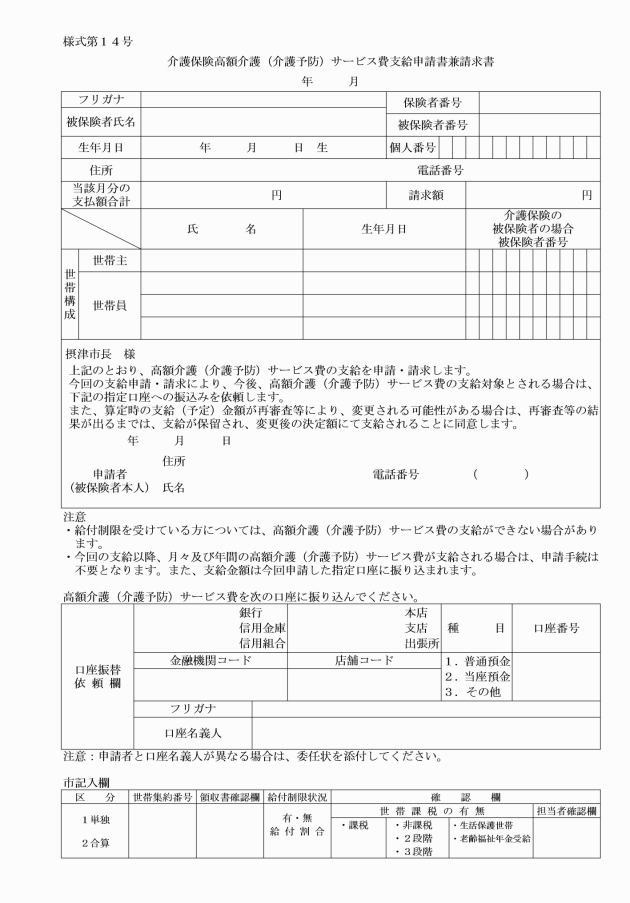

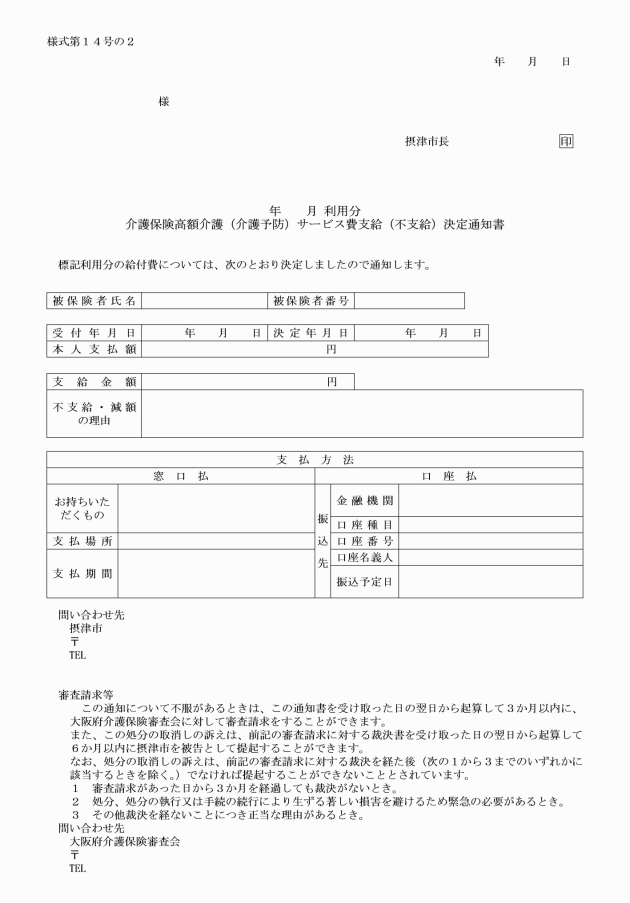

(高額介護サービス費等の支給の申請及び決定)

第11条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼請求書(様式第14号)とする。

2 市長は、施行規則第83条の4第1項又は第97条の2第1項の申請について、その可否を決定したときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第14号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平13規則19・全改、平18規則32・平23規則28・平27規則65・平29規則51・令4規則49・一部改正)

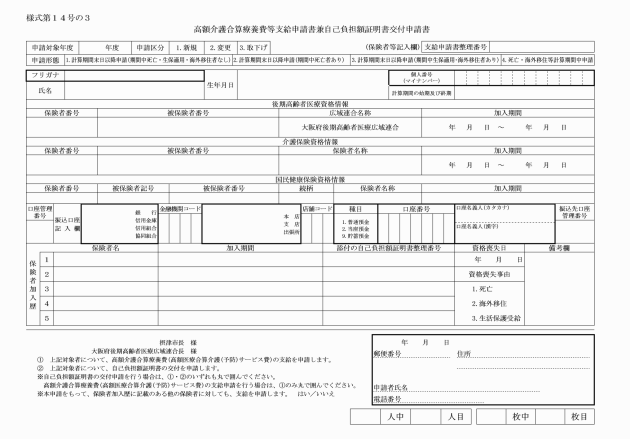

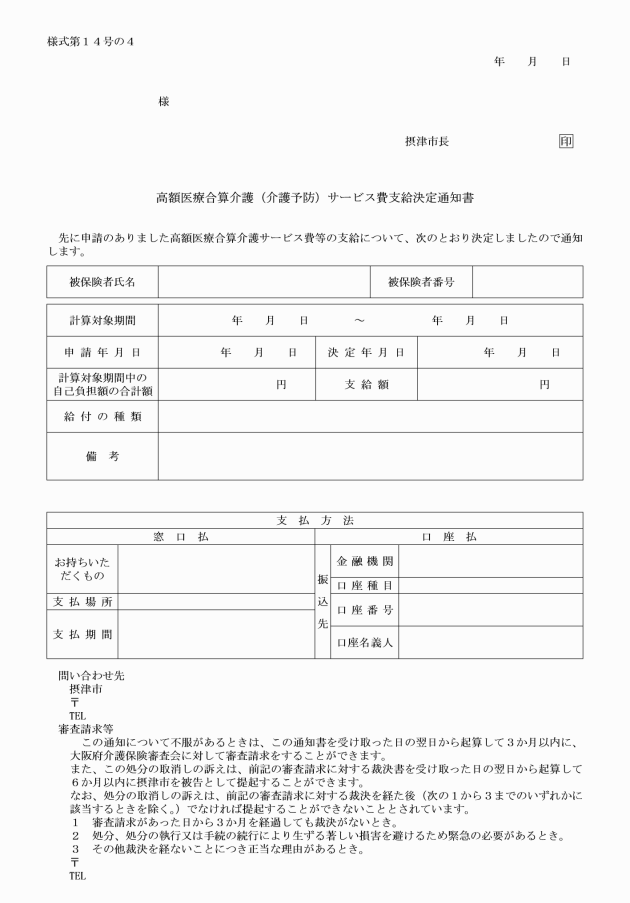

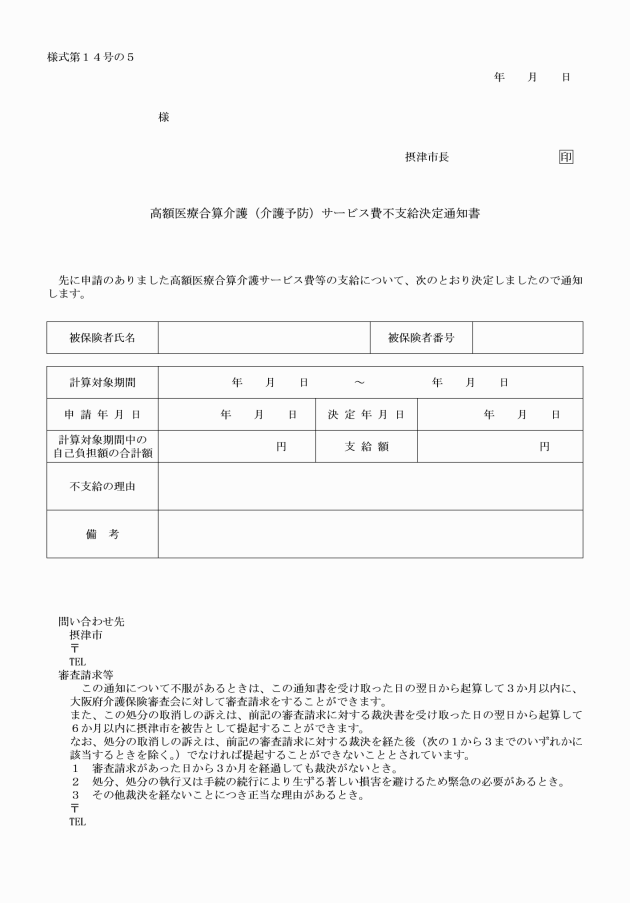

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請及び決定)

第11条の2 施行規則第83条の4の4第1項(同条第7項及び施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第14号の3)とする。

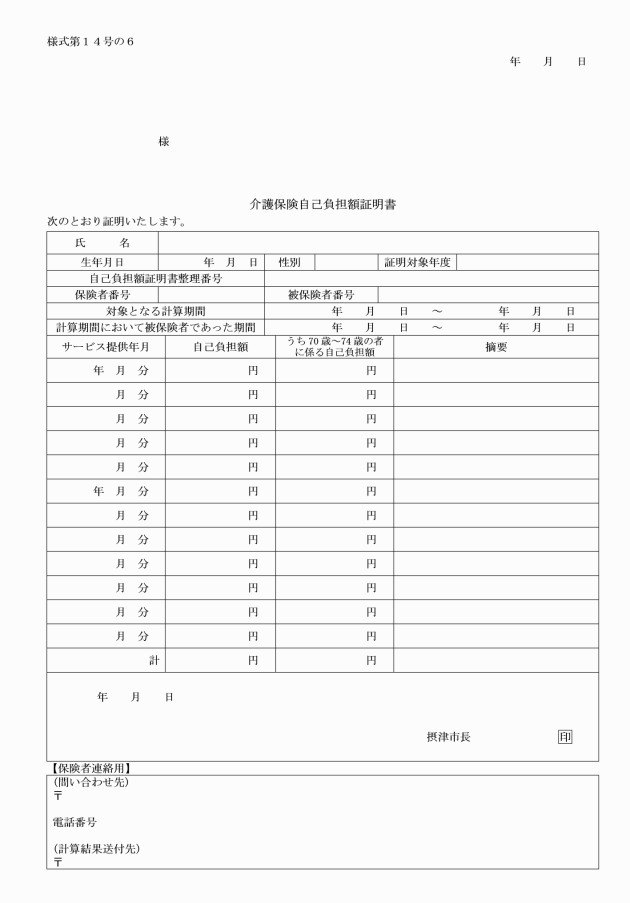

3 施行規則第83条の4の4第2項(同条第7項及び施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の証明書は、介護保険自己負担額証明書(様式第14号の6)とする。

(平23規則28・追加、平30規則59・一部改正)

(特例居宅介護サービス費の額)

第12条 特例居宅介護サービス費の額は、法第42条第3項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・旧第14条繰上、平24規則18・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第12条の2 特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の3第2項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・追加)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第13条 特例居宅介護サービス計画費の額は、法第47条第2項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・旧第15条繰上)

(特例施設介護サービス費の額)

第14条 特例施設介護サービス費の額は、法第49条第2項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・旧第16条繰上)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第15条 特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の4第2項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・追加、平27規則25・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第16条 特例介護予防サービス費の額は、法第54条第3項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・旧第17条繰上・一部改正、平24規則18・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第16条の2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の3第2項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・追加)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第17条 特例介護予防サービス計画費の額は、法第59条第2項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・旧第18条繰上・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第18条 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の4第2項において基準として定められた額とする。

(平18規則32・追加、平27規則25・一部改正)

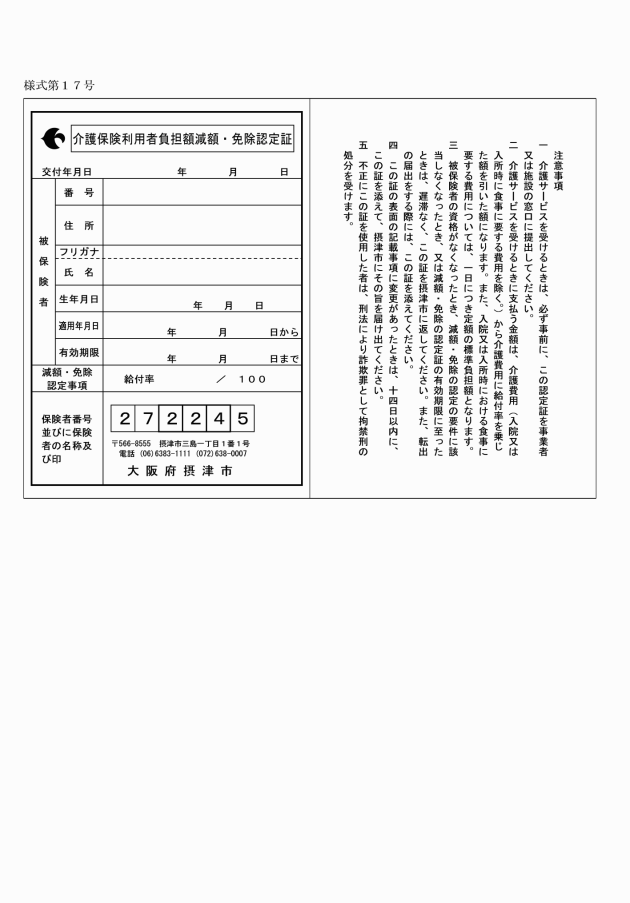

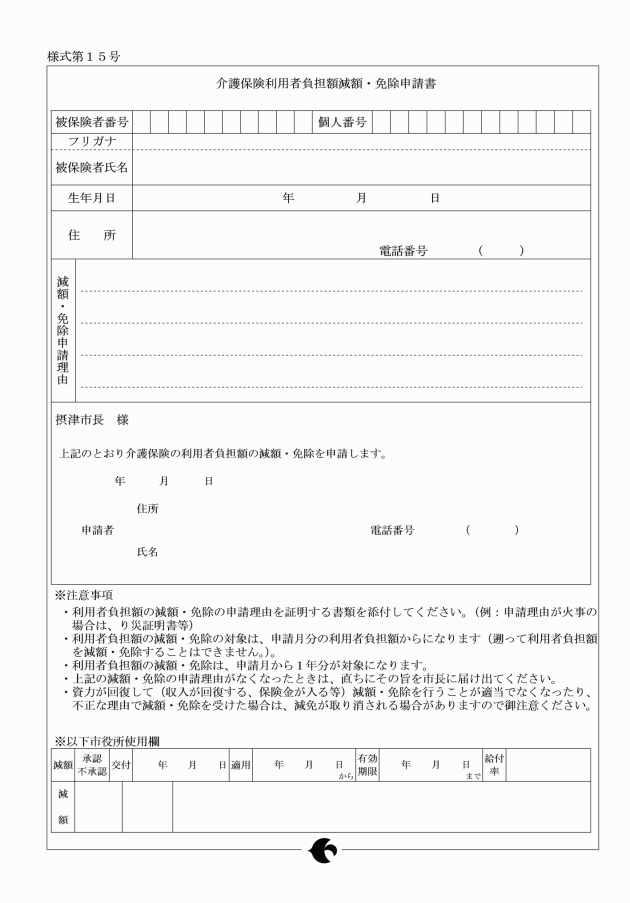

(利用者負担額の減免)

第19条 利用者負担額を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事由に該当するとき 別表に定める額

(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに規定する事由に該当する場合で、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入額(当該事由が発生した月の前3か月間の要介護被保険者又は要支援被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者の収入額を3で除して得た額をいう。)の2分の1以下であるとき 利用者負担額の2分の1の額

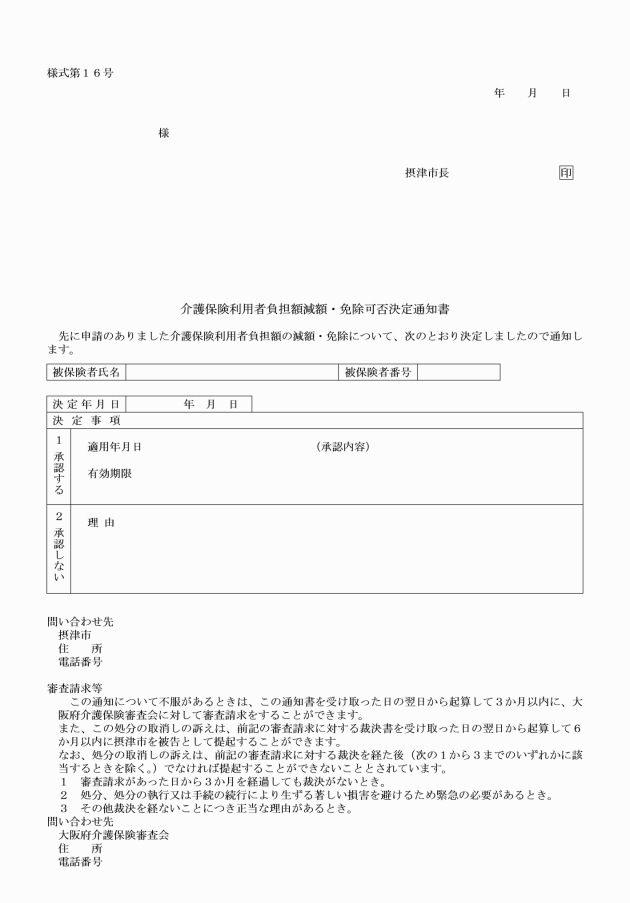

(利用者負担額の減免の申請等)

第20条 被保険者は、利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、減額又は免除を受けることができる事由が生じた日から1年以内に、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に当該事由が生じたことを証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 減額又は免除をする期間は、第1項の規定による申請があった日の属する月から1年以内とする。

4 被保険者は、利用者負担額の減額又は免除を受けることができる期間が終了したときは、直ちに市長に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を返還しなければならない。

(平18規則32・令6規則12・一部改正)

(届出)

第21条 利用者負担額の減額又は免除を受けている者は、減額又は免除を受けることができる事由が消滅したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(減免の取消し)

第22条 市長は、利用者負担額の減額又は免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、減額し、又は免除した額を直ちに徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により減額又は免除を行うことが適当でないとき。

(2) 偽りその他不正な行為により減額又は免除を受けたとき。

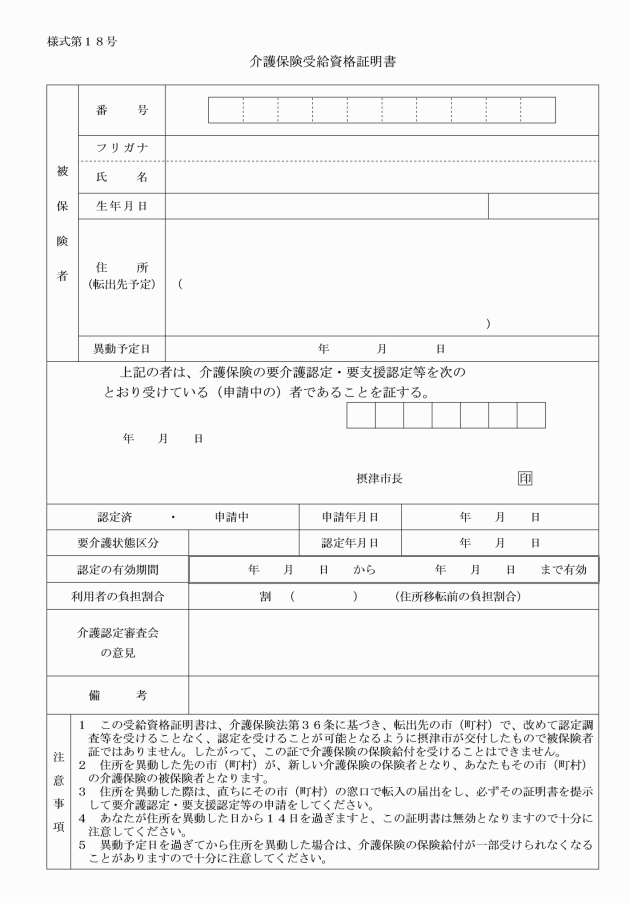

(受給資格証明書の交付)

第23条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出するときは、市長は、当該被保険者に介護保険受給資格証明書(様式第18号)を交付するものとする。

(平18規則32・一部改正)

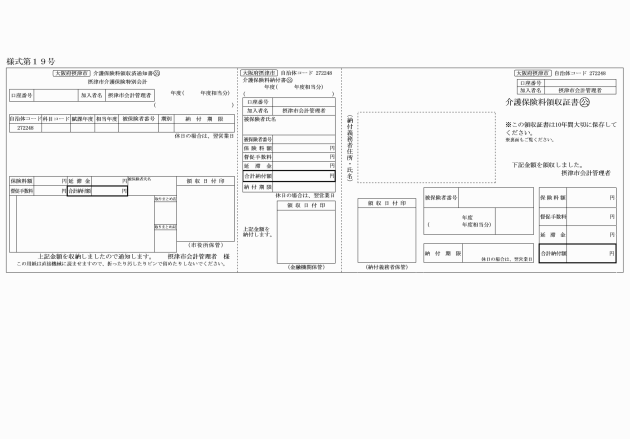

(保険料の納入の通知)

第24条 市長は、保険料の徴収を普通徴収により行うときは、介護保険料納付書(様式第19号)により行うものとする。

(平18規則32・平20規則24・平23規則28・一部改正)

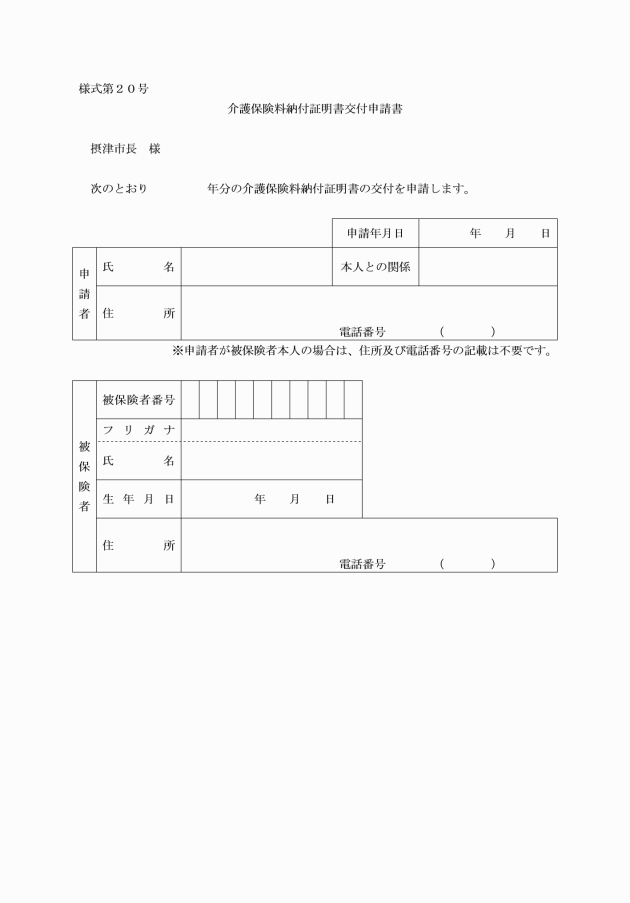

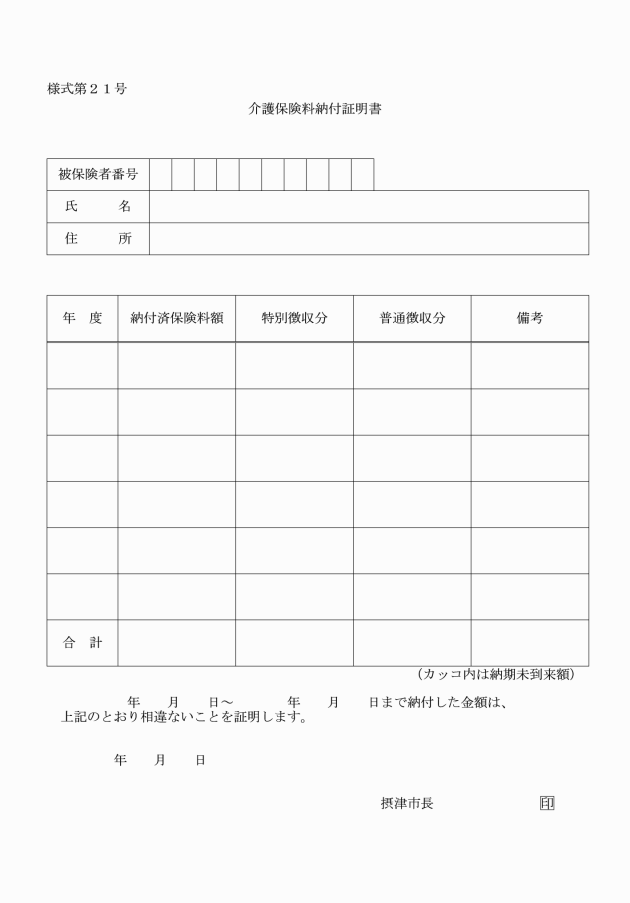

(保険料納付証明の申請等)

第25条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明書交付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則32・平23規則28・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平24規則43・旧附則・一部改正)

(平24規則43・追加)

附則(平成13年10月31日規則第19号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市介護保険法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第65号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市介護保険法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

16 この規則の施行の際、第17条の規定による改正前の摂津市介護保険法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第31号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月19日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年5月8日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市介護保険法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成30年11月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月24日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条中摂津市介護保険法施行細則様式第20号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月28日規則第42号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(摂津市介護保険法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

18 この規則の施行の際、第57条の規定による改正前の摂津市介護保険法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和4年3月18日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月28日規則第49号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月14日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月27日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月21日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第17号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第19条関係)

被害の程度 | 減免の割合 |

全焼・全壊 | 利用者負担額の全額 |

半焼・半壊・床上浸水 | 利用者負担額の5割の額 |

備考

1 「全焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達したもの又は住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割に達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度のものをいい、「全壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が全焼に準ずる程度のものをいう。

2 「半焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度のものをいい、「半壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が半焼に準ずる程度のものをいう。

3 「床上浸水」とは、前2項に該当しない場合であって、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等のたい積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度のものをいう。

4 全壊及び半壊には、消防作業による被害を含む。

(令7規則3・全改)

(令7規則3・全改)

(令7規則3・一部改正)