○摂津市児童福祉法施行細則

平成12年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則57・平24規則32・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(平24規則32・追加)

(通所給付決定の申請)

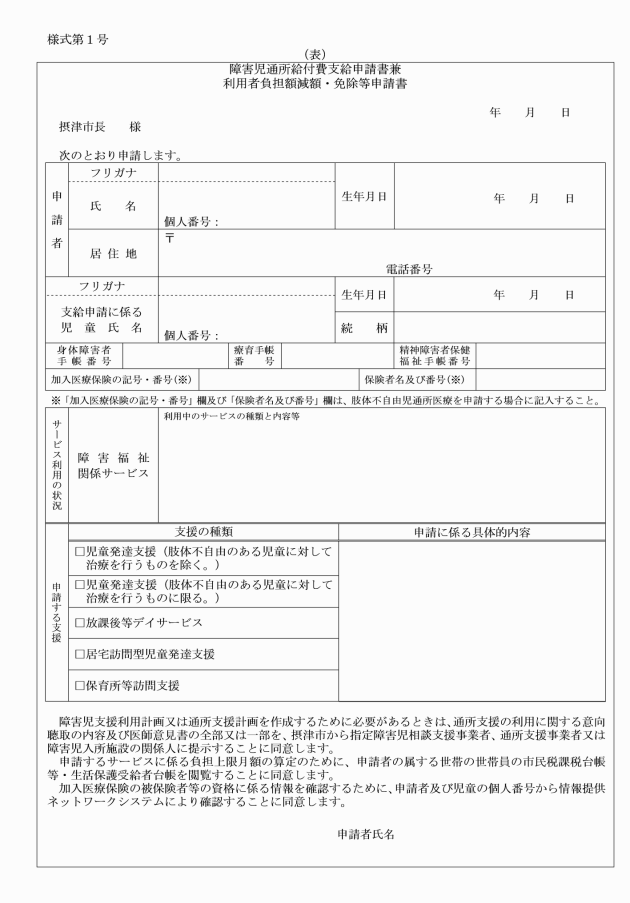

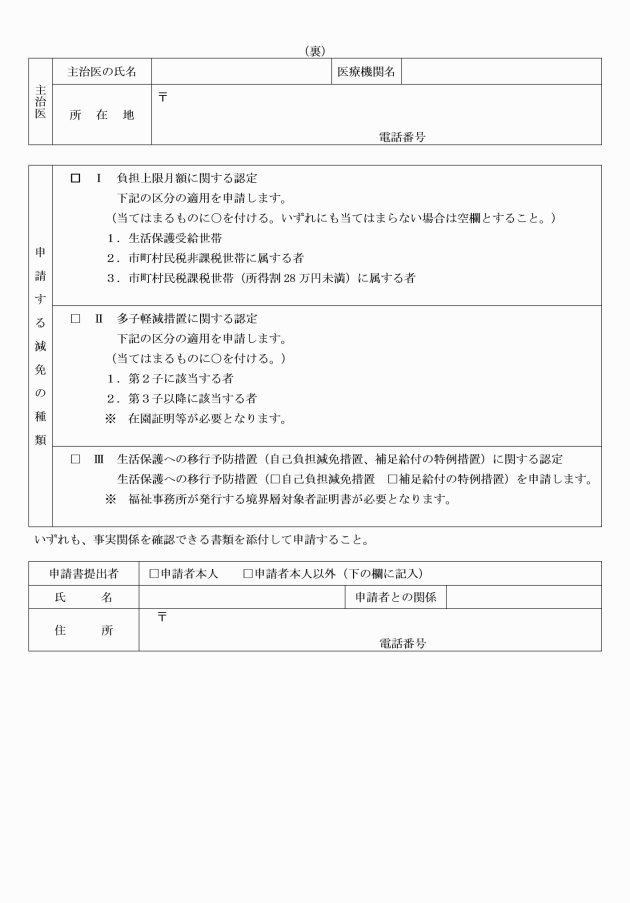

第3条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(平24規則32・追加)

(通所給付決定等)

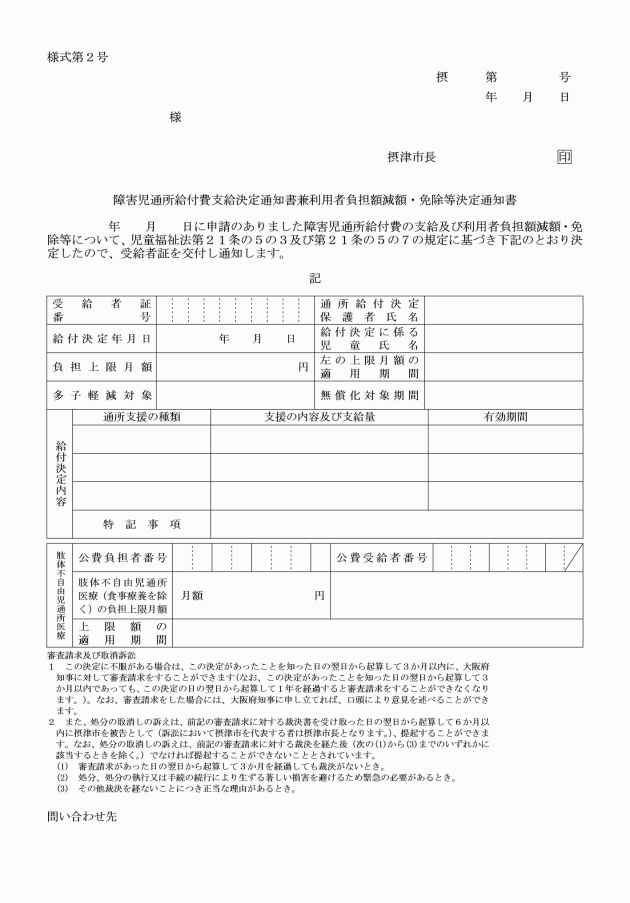

第4条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定に基づき障害児通所給付費等の支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

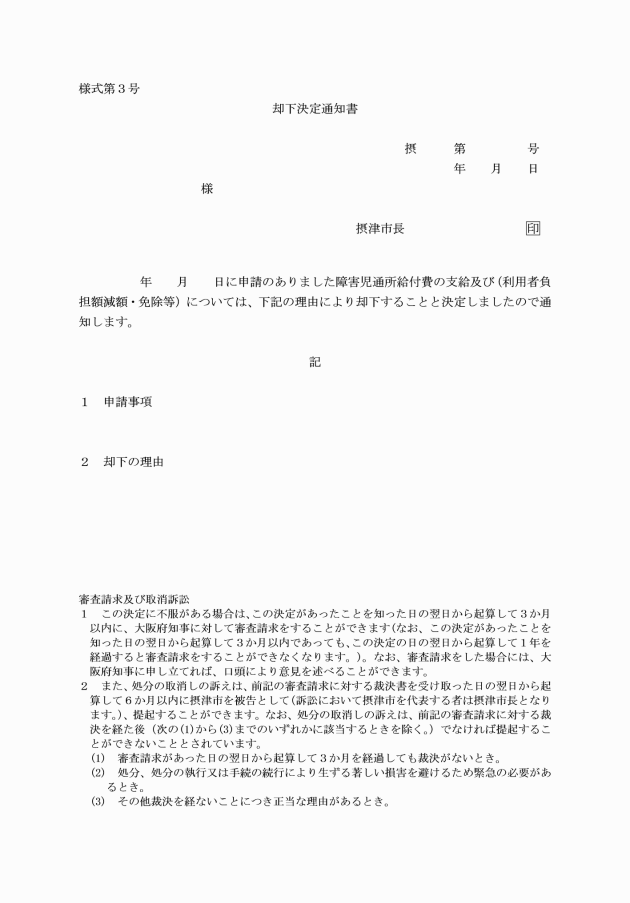

2 市長は、法第21条の5の6第1項の申請について、却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則32・追加)

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

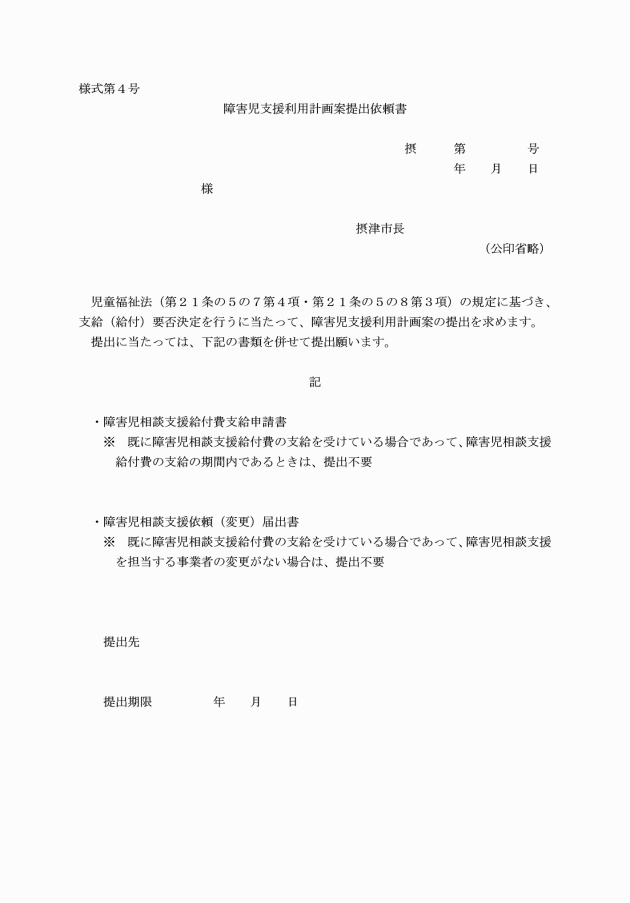

第5条 施行規則第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号)により行うものとする。

(平24規則32・追加)

(通所受給者証等)

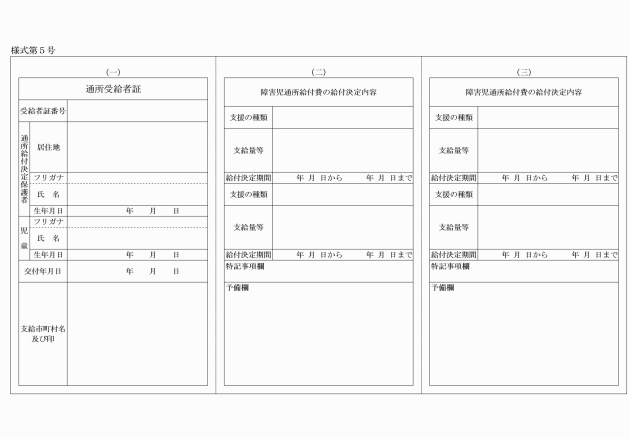

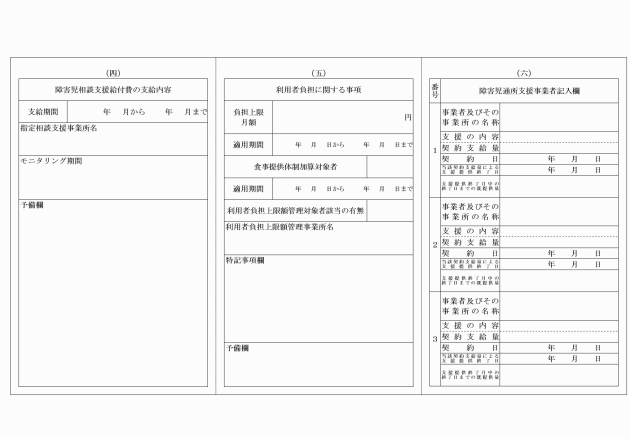

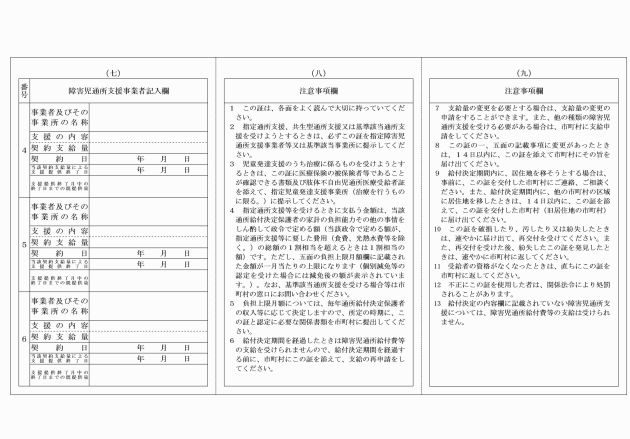

第6条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、様式第5号によるものとする。

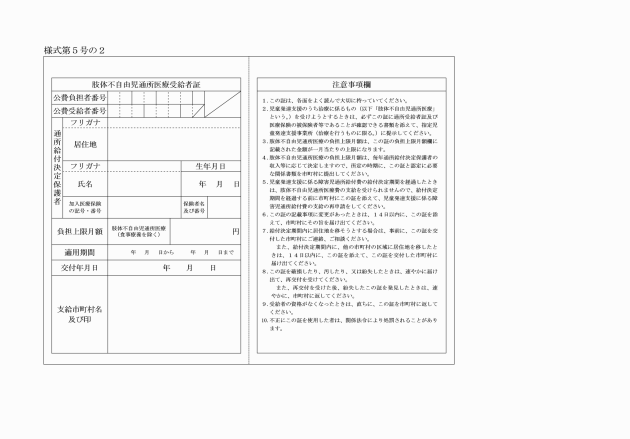

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)に係る通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号の2)を交付するものとする。

(平24規則32・追加、令5規則12・令6規則69・一部改正)

(通所受給者証等の再交付)

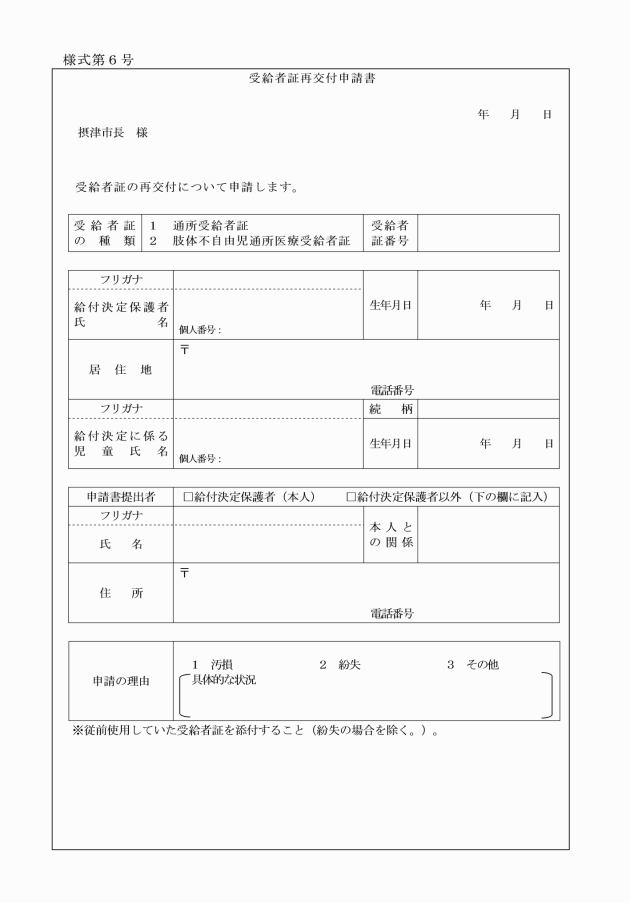

第7条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第6号)とする。

2 施行規則第18条の6第9項から第12項までの規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付について準用する。

(平24規則32・追加、平27規則65・令5規則12・一部改正)

(通所給付決定の変更)

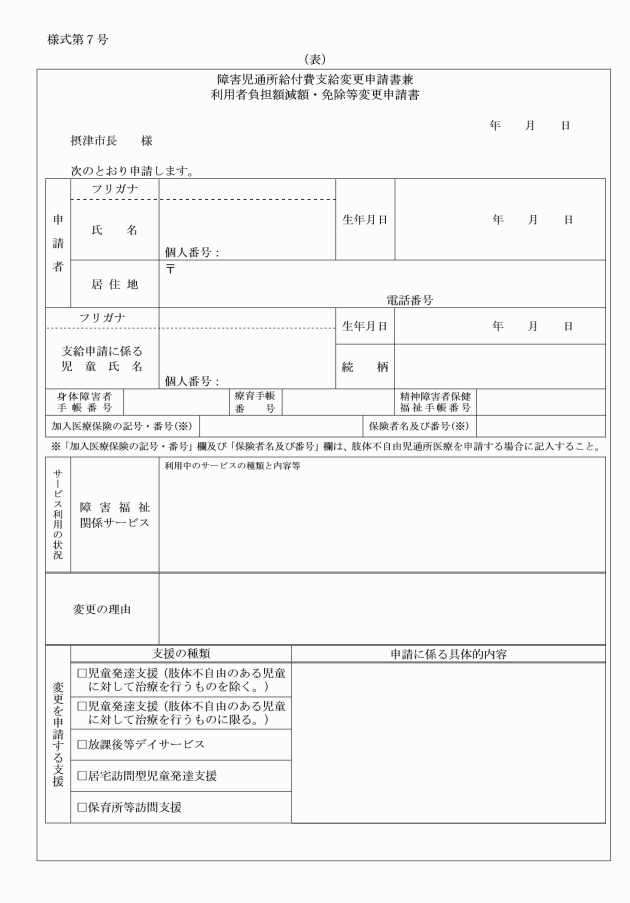

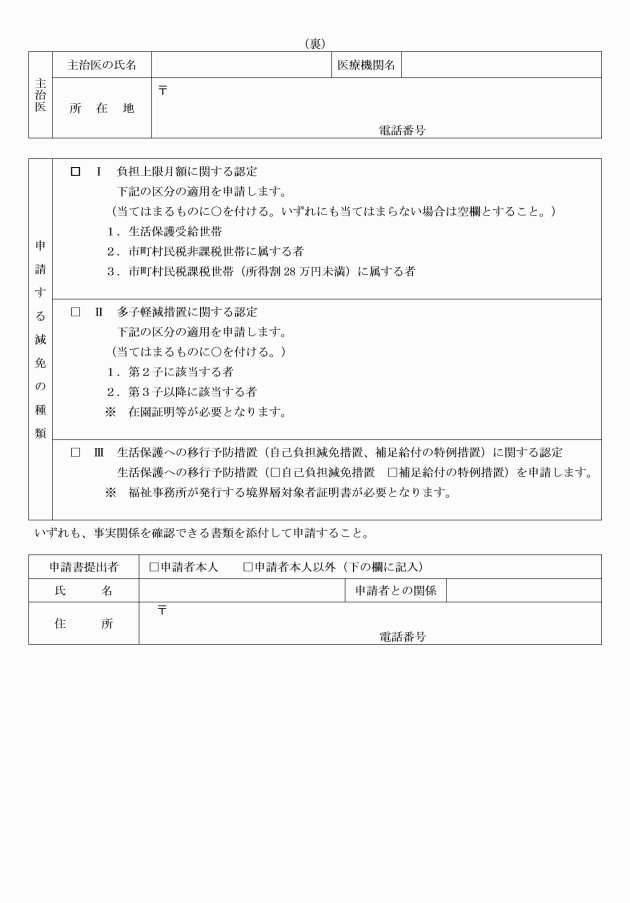

第8条 施行規則第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

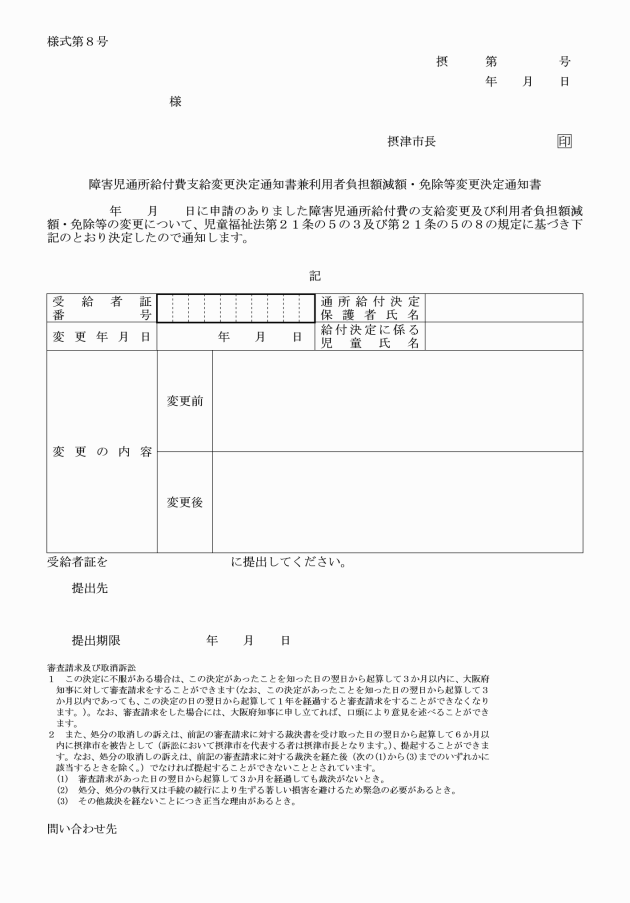

2 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定に係る通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平24規則32・追加、令4規則51・一部改正)

(通所給付決定の取消し)

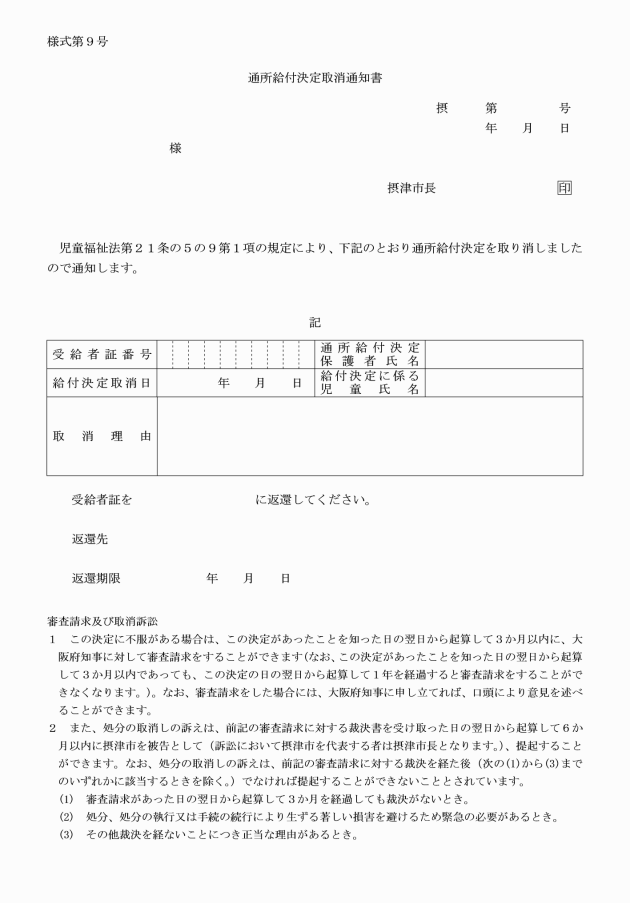

第9条 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しに係る通知は、通所給付決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(平24規則32・追加)

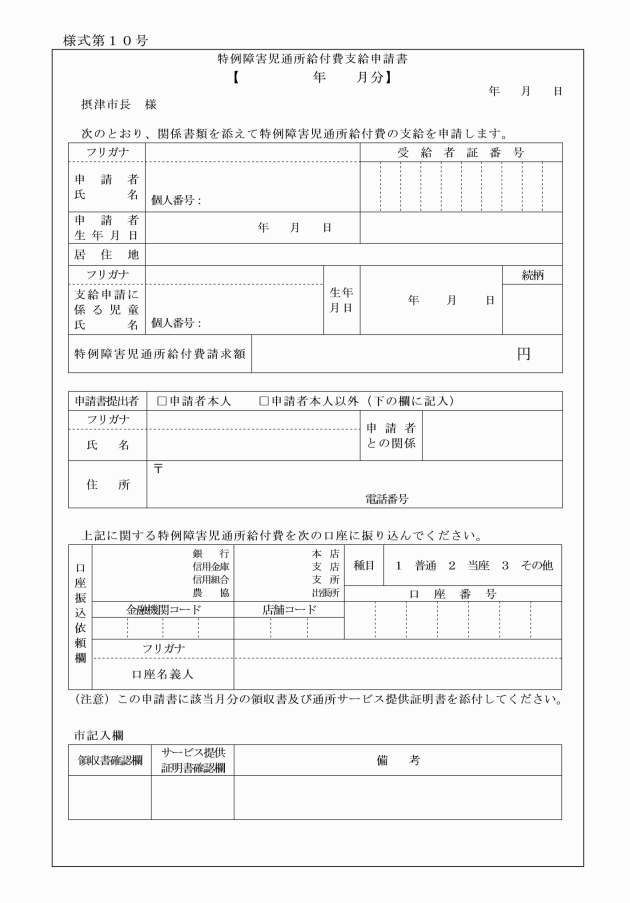

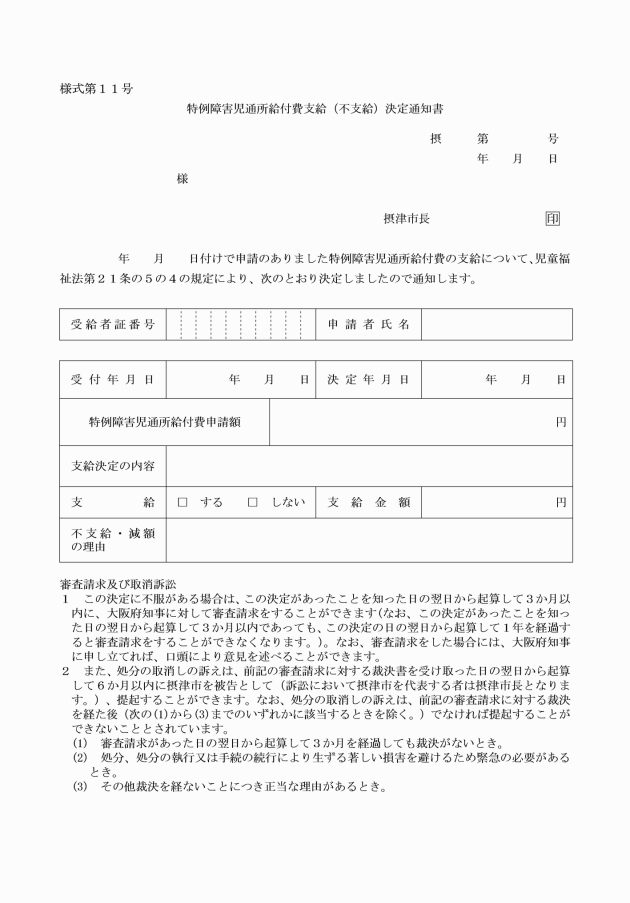

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)とする。

2 市長は、施行規則第18条の5第1項の申請について、その可否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則32・追加)

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則32・追加、平25規則11・一部改正)

(1) 施行規則第18条の25第1号に掲げる事情に該当する場合 別表第1に定める額

(2) 施行規則第18条の25第2号から第4号までに掲げる事情に該当する場合で、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入額(当該事情が発生した月の前3か月間の通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入額を3で除して得た額をいう。)の2分の1以下であるとき 法第21条の5の4第3項第2号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額

2 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、第3条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則32・追加、平25規則11・令4規則51・一部改正)

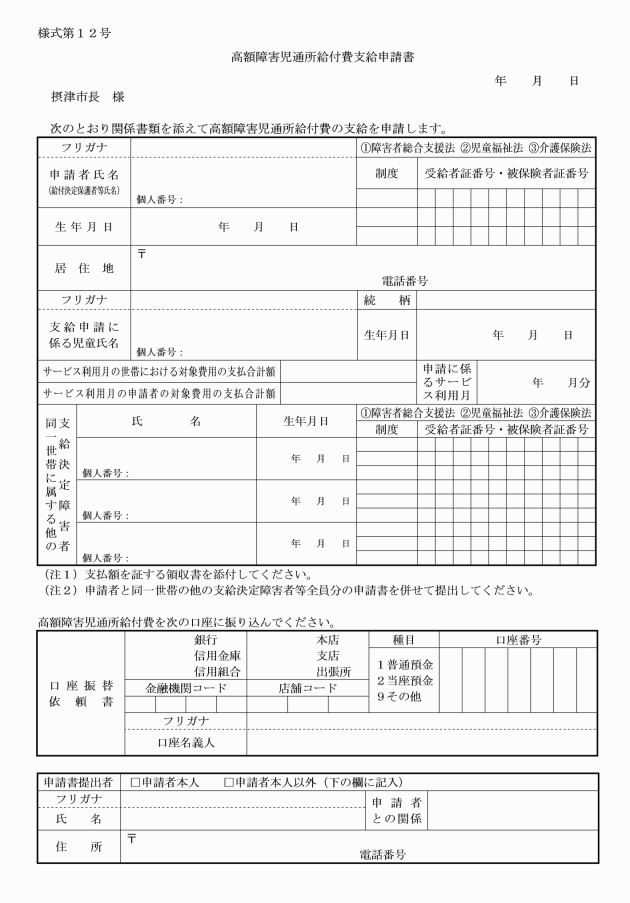

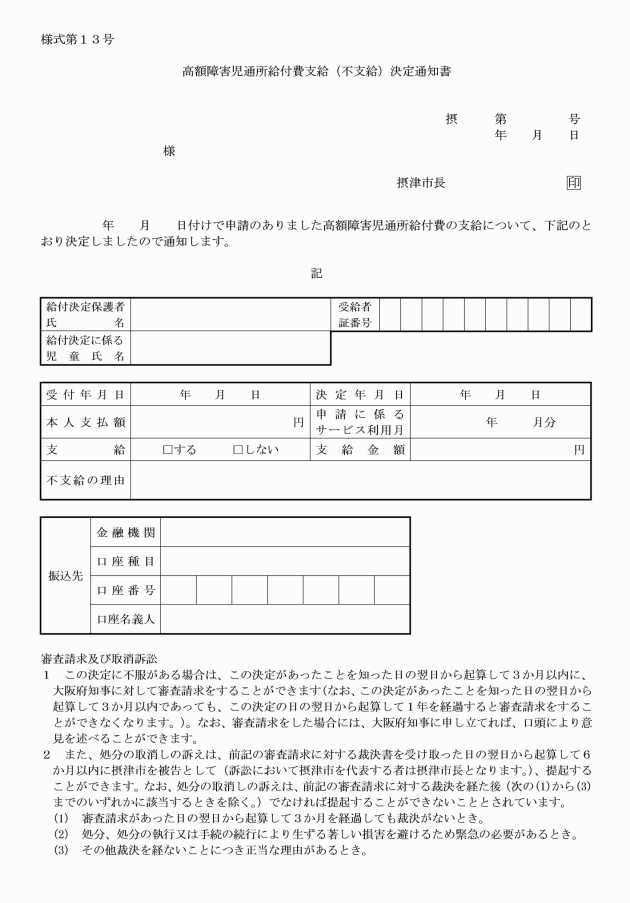

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第13条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。

2 市長は、施行規則第18条の26第1項の申請について、その可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則32・追加)

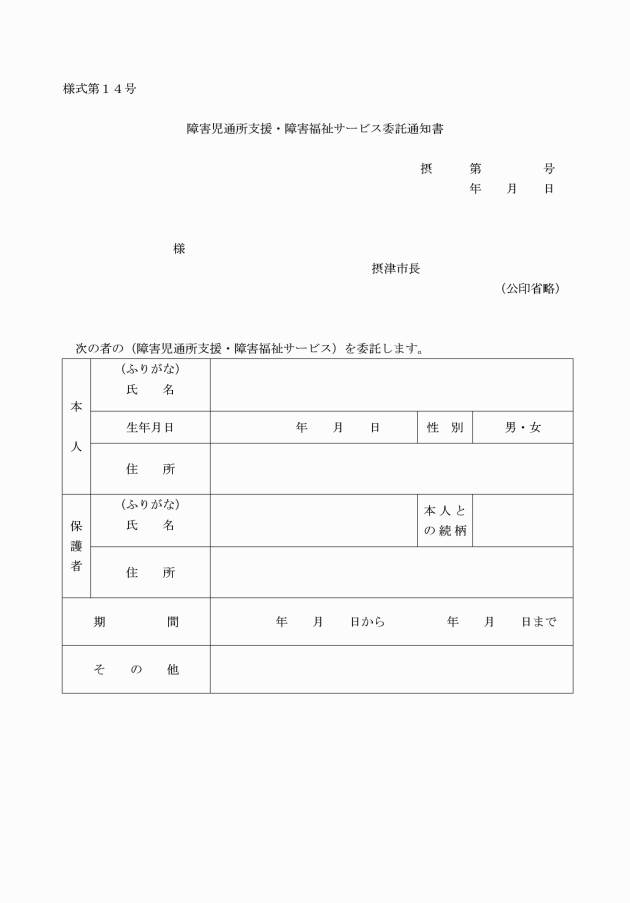

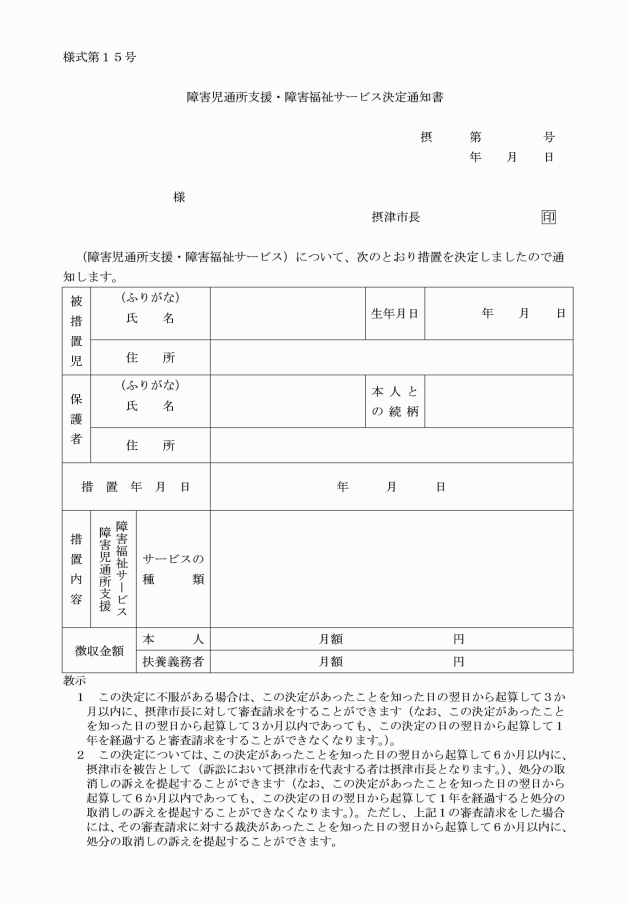

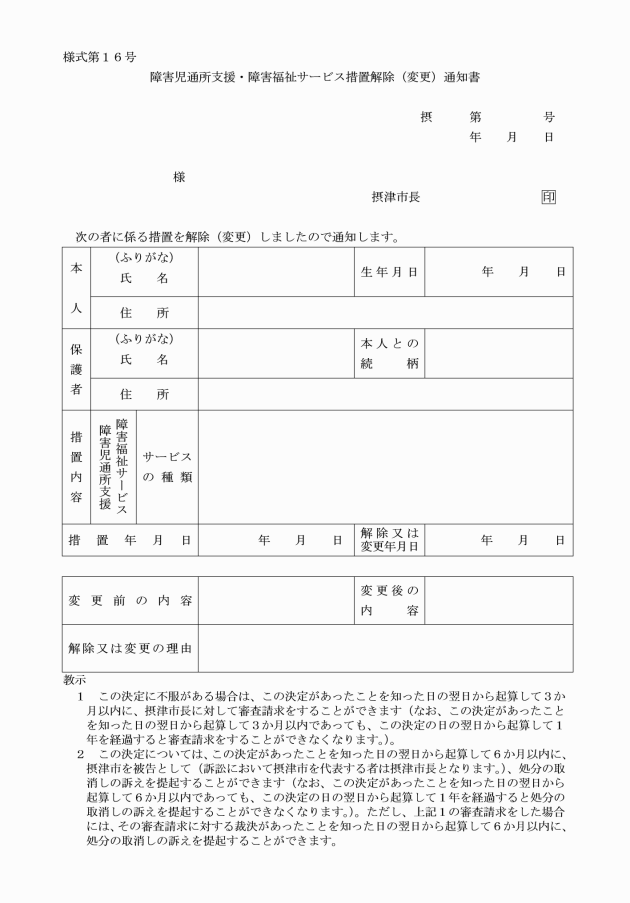

(平18規則57・全改、平24規則32・旧第2条繰下・一部改正、平26規則37・一部改正)

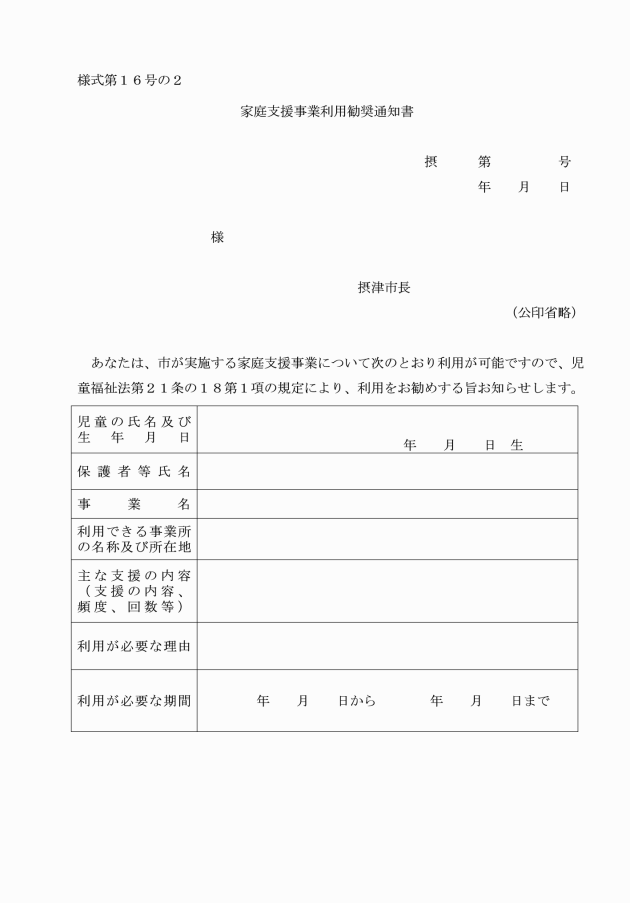

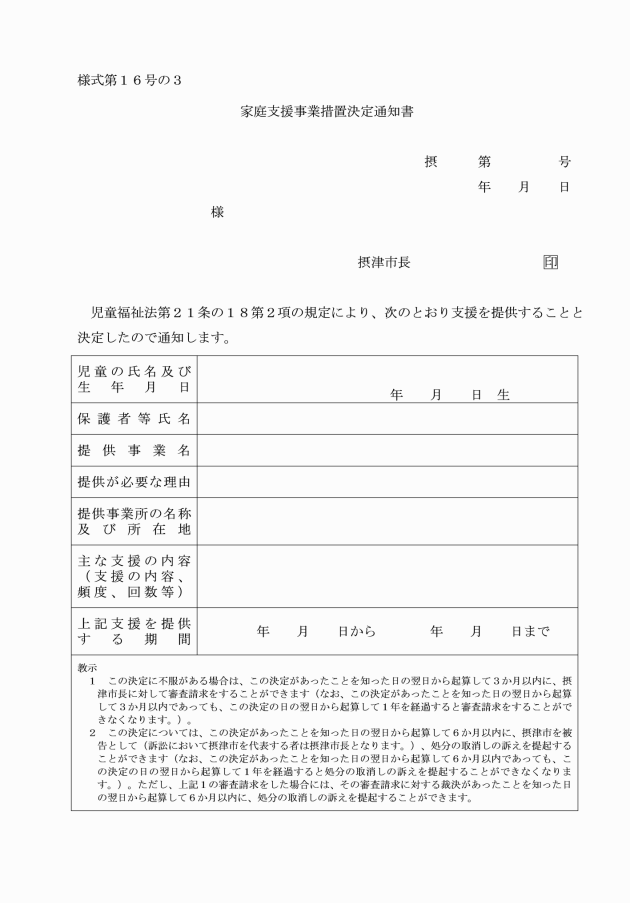

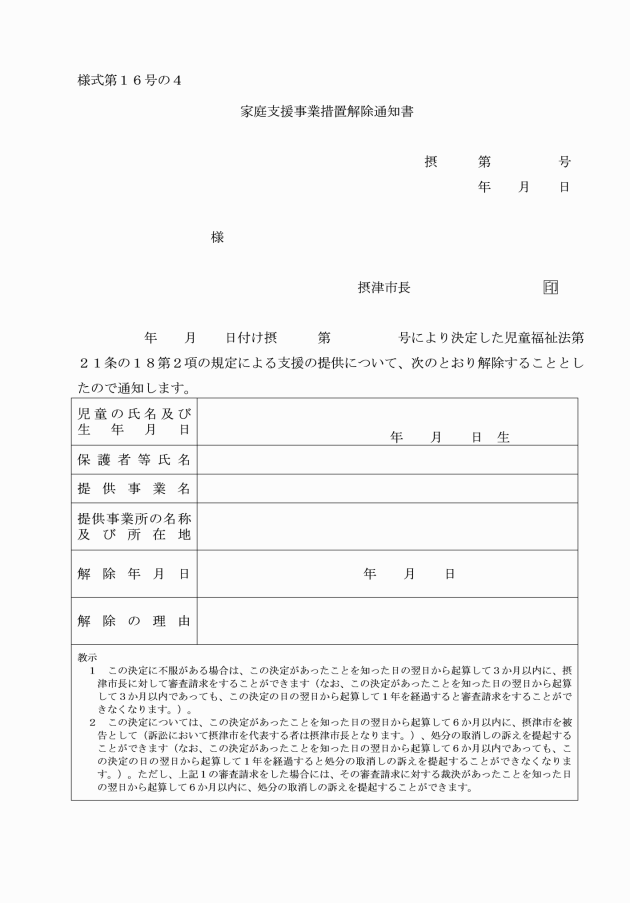

(家庭支援事業の利用の勧奨等)

第14条の2 法第21条の18第1項の規定による勧奨は、口頭又は家庭支援事業利用勧奨通知書(様式第16号の2)により行うものとする。

2 市長は、法第21条の18第2項の規定による支援の提供を行うことと決定したときは、家庭支援事業措置決定通知書(様式第16号の3)により当該支援の提供を受ける者に通知するものとする。

(令6規則51・追加)

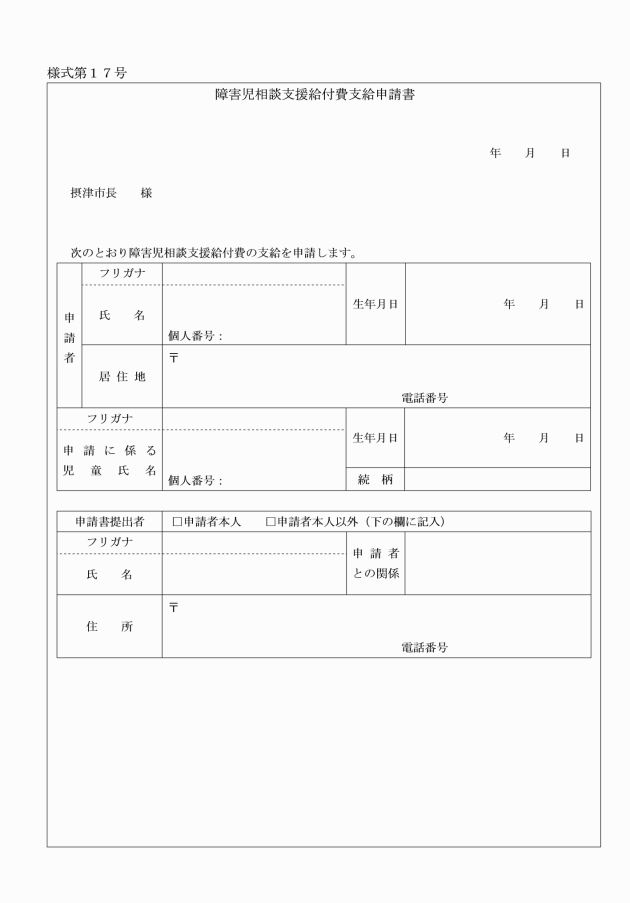

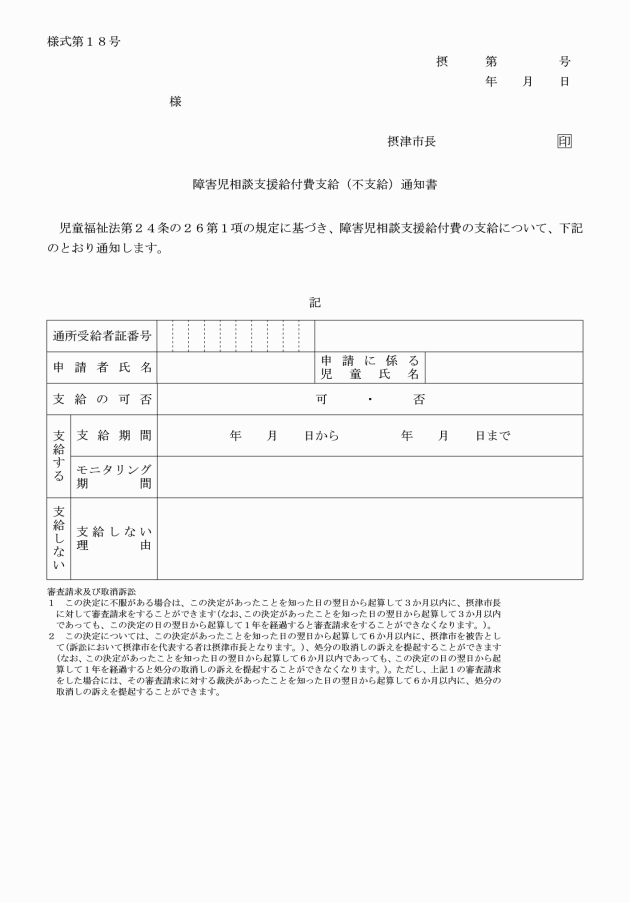

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 市長は、施行規則第25条の26の3第1項の申請について、その可否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平24規則32・追加)

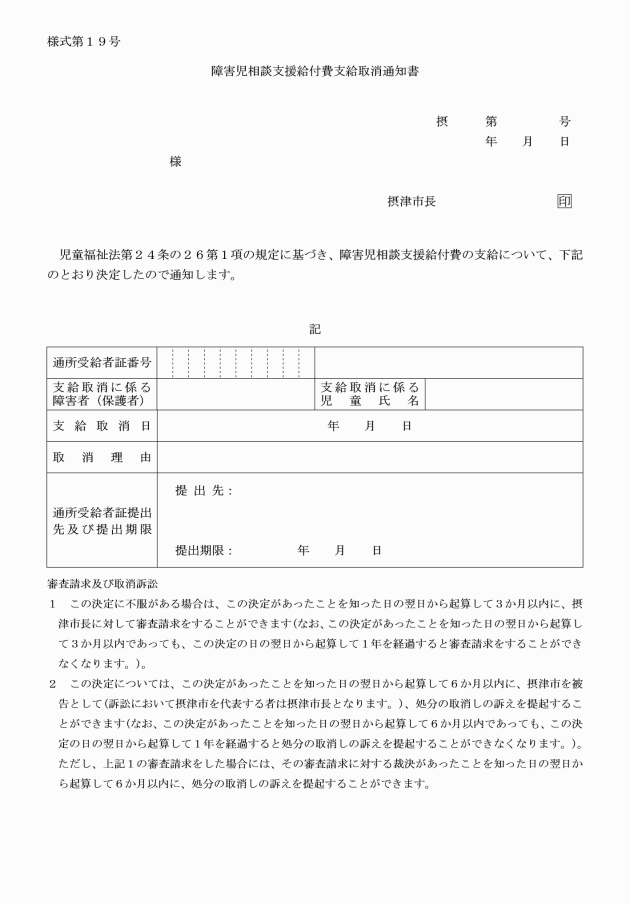

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平24規則32・追加)

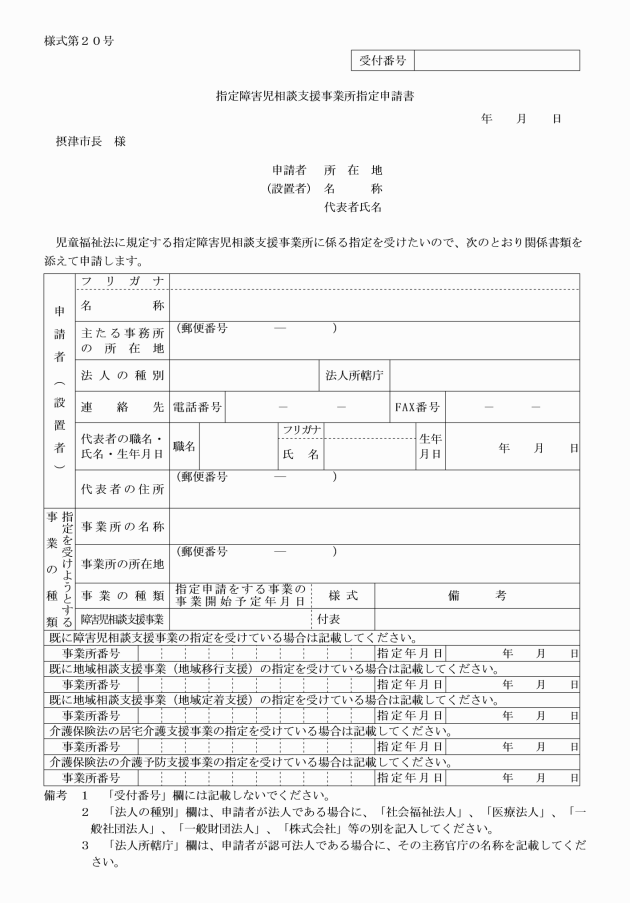

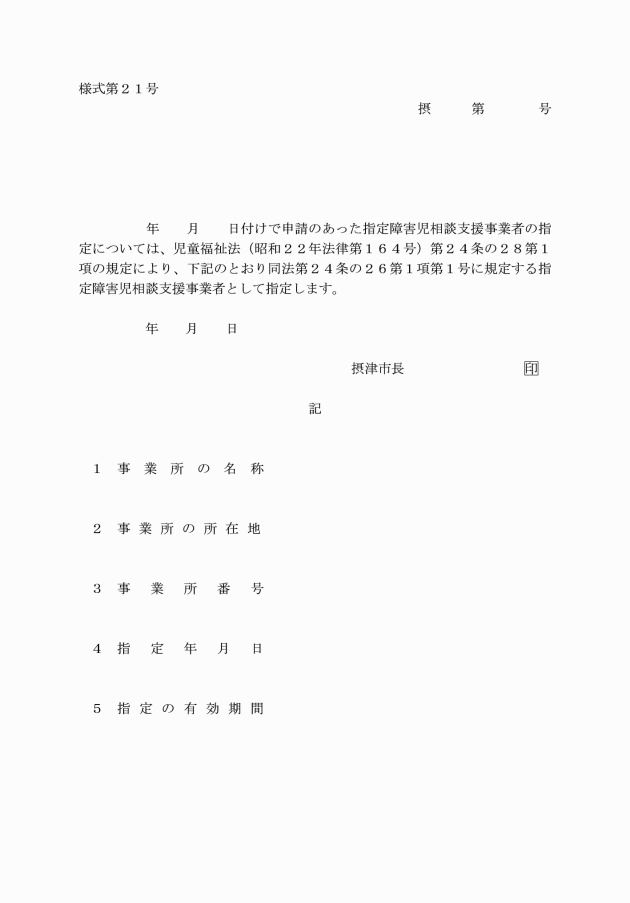

(指定障害児相談支援事業者の指定の申請等)

第17条 施行規則第25条の26の6第1項及び第3項の申請書は、指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第20号)とする。

2 市長は、施行規則第25条の26の6第1項又は第3項の申請について、法第24条の28第1項に規定する基準に該当すると認めたときは、当該申請をした者に指定書(様式第21号)を交付するものとする。

(平24規則32・追加)

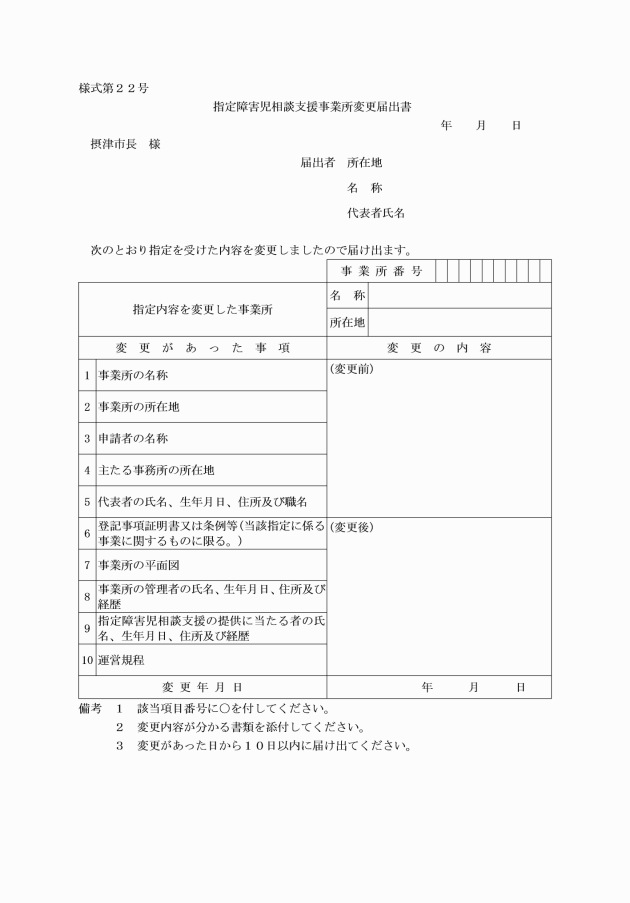

(指定障害児相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

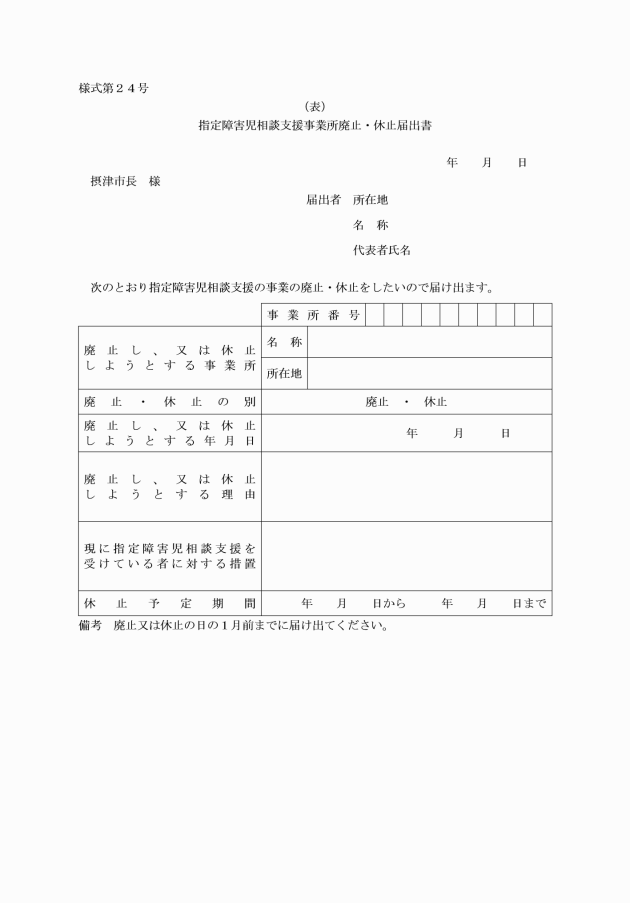

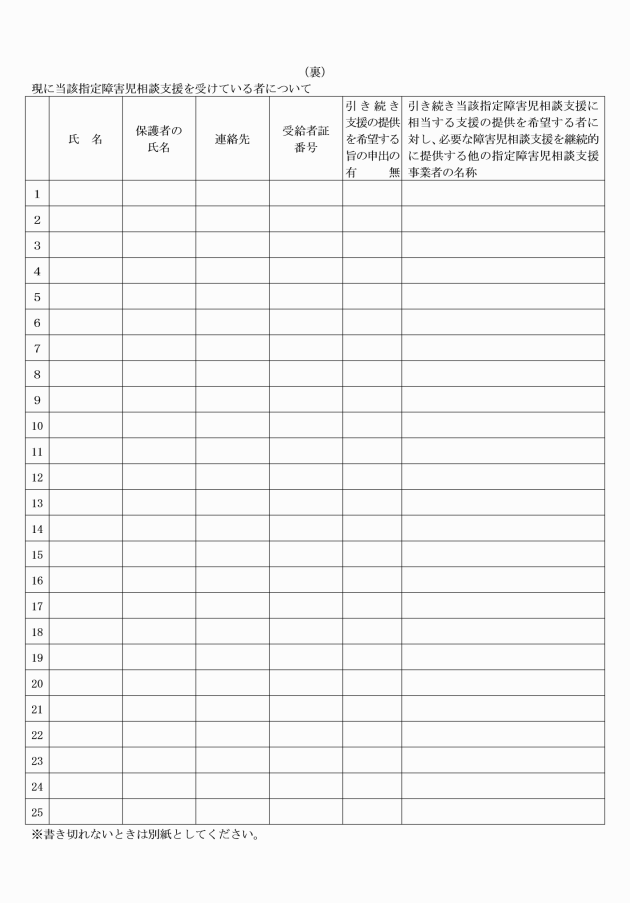

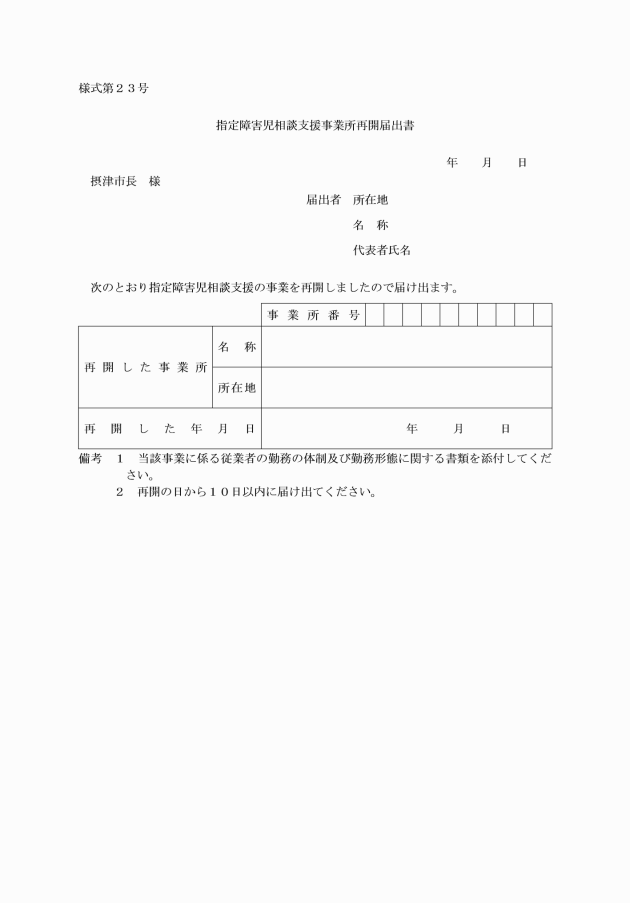

第18条 施行規則第25条の26の7第1項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業所変更届出書(様式第22号)により行うものとする。

2 施行規則第25条の26の7第2項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業所再開届出書(様式第23号)により行うものとする。

3 施行規則第25条の26の7第3項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業所廃止・休止届出書(様式第24号)により行うものとする。

(平24規則32・追加、令4規則51・一部改正)

(費用の徴収)

第19条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第21条の6の規定による措置を受けた障害児の扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(平18規則57・全改、平18規則61・一部改正、平24規則32・旧第3条繰下・一部改正、平24規則49・平26規則37・一部改正)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平18規則57・一部改正、平24規則32・旧第4条繰下・一部改正)

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第57号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成18年12月15日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成18年12月21日規則第63号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成21年9月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成21年7月1日から適用する。

附則(平成22年6月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定、第4条の規定による改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則及び第5条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成24年3月30日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月29日規則第49号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第65号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第65号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の摂津市児童福祉法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第31号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月21日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月20日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の注6ただし書及び注7の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成30年7月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年9月28日規則第53号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年7月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月28日規則第42号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第51号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市児童福祉法施行細則(次項において「旧児童福祉法施行細則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧児童福祉法施行細則の規定により交付されている受給者証は、第1条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

附則(令和5年3月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年10月15日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月26日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている受給者証は、改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

別表第1(第12条関係)

(平24規則32・追加、平25規則11・令4規則51・一部改正)

被害の程度 | 障害児通所給付費の額 |

全焼又は全壊 | 0円 |

半焼、半壊又は床上浸水 | 法第21条の5の4第3項第2号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額 |

備考

1 「全焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達したもの又は住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積が7割に達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度のものをいい、「全壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が全焼に準ずる程度のものをいう。

2 「半焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度のものをいい、「半壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が半焼に準ずる程度のものをいう。

3 「床上浸水」とは、全焼、全壊、半焼及び半壊に該当しない場合であって、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等の堆積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度のものをいう。

4 全壊及び半壊には、消防作業による被害を含む。

別表第2(第19条関係)

(平24規則49・追加、平26規則37・平26規則65・平26規則67・平29規則11・平30規則6・令元規則10・令4規則51・一部改正)

税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||

障害児通所支援 (1日当たり) | ||||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 | 円 0 | |

B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |

C | 当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税となる世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 1,100 | 100 | |

D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 0円~12,000円 | 1,600 | 200 |

D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | 300 | |

D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | 400 | |

D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | 500 | |

D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | 700 | |

D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | 1,000 | |

D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | 1,300 | |

D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | 1,700 | |

D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | 2,100 | |

D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | 2,500 | |

D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | 3,000 | |

D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | 3,500 | |

D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | 4,000 | |

D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | 4,600 | |

D15 | 1,439,001円以上 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | |

備考

1 障害児の扶養義務者が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いる障害児の扶養義務者が負担すべき額は、次の各号に掲げる障害児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該障害児通所支援に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。次号において同じ。)である障害児 負担基準額の欄に掲げる額

(2) 当該扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。) 負担基準額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げる障害児以外の障害児 0円

3 備考1及び備考2の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

4 この表において「障害児通所支援給付費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額をいう。

5 この表において「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の29第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額をいう。

6 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。

7 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

別表第3(第19条関係)

(平18規則57・追加、平18規則61・平18規則63・平21規則33・平22規則28・一部改正、平24規則32・旧別表・一部改正、平24規則49・旧別表第2繰下・一部改正、平25規則11・平26規則67・令4規則51・一部改正)

税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||

居宅介護行動援護 (30分当たり) | 短期入所 (1日当たり) | ||||

A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |

B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | |

C | 当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税となる世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 1,100 | 50 | 100 | |

D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 0円~12,000円 | 1,600 | 100 | 200 |

D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | 150 | 300 | |

D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | 200 | 400 | |

D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | 250 | 600 | |

D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | |

D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | |

D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | |

D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | |

D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | |

D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | |

D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | |

D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | |

D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | |

D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | |

D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |

備考

1 障害児の扶養義務者が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額の16倍の額をその日の負担すべき額とする。)とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市長に通知された障害児について、重度訪問介護に係る措置を行った場合は、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、摂津市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年摂津市規則第3号)別表第1の重度訪問介護に係る負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

3 備考1及び備考2の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

4 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

5 別表第2の備考6及び備考7の規定は、この表についても適用する。

(令4規則51・全改、令6規則69・一部改正)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改、令5規則12・一部改正)

(令6規則69・全改)

(令6規則69・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改、令6規則69・一部改正)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改、令5規則12・一部改正)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令6規則51・追加)

(令6規則51・追加)

(令6規則51・追加)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・全改)

(令4規則51・追加)